作者:张荣

*本文为2021-2022年中国建筑学会建筑史学分会年会暨学术研讨会参会论文,略有修改。

佛光寺东大殿与南禅寺大殿是我国仅存的两座完整保存建筑与像设的唐代木结构建筑。研究团队对佛光寺东大殿和南禅寺大殿建筑、像设进行了全面而精确的数字化测绘勘察。通过对佛光寺东大殿、南禅寺大殿建筑与像设的调查与实测数据解读,发现了两座唐代建筑的塑像题材布局非常相似,并且塑像尺度布局与人的视线存在明确的角度比例关系,并推断出唐代佛殿建筑像设布局“高三距五猜想”。在对佛光寺东大殿和南禅寺大殿对比研究后,发现两座建筑在建筑材分°、营造尺、像设题材、空间布局等方面都可以相互印证,基于对比研究对中晚唐时期佛殿建筑像设营造逻辑与思想进行了总结。

概述

我国现存学界公认的唐代木构建筑仅有三座,其中只有两座保留下来了完整建筑与像设。这两座木构建筑都位于五台山地区,一座是建于唐建中三年(782年),位于五台县东冶镇的南禅寺大殿;另一座是建于唐大中十一年(857年),位于五台山南台南麓的佛光寺东大殿。两座建筑建成时间相差75年,地理相隔46公里。

佛光寺东大殿和南禅寺大殿都兴建于五台山佛教发展的第二个高潮时期——唐代。直接对比其建筑与像设的尺度布局,让我们能够更清晰地认识到唐代木构佛殿建筑与像设的营造制度与空间布局做法。

图/佛光寺东大殿现状照片 ©清源文化遗产 拍摄:张荣

图/南禅寺大殿现状照片 ©清源文化遗产 拍摄:张荣

主佛坛塑像对比

█ 塑像布局与题材对比

两座唐代建筑都以位于建筑正中硕大的主佛坛为中心营建。仔细对比主佛坛像设的佛像题材和造型有很大的相似性。由此可以看出来中晚唐时期五台山地区流行的宗教像设题材,以及该时期佛坛像设布局的典型做法。

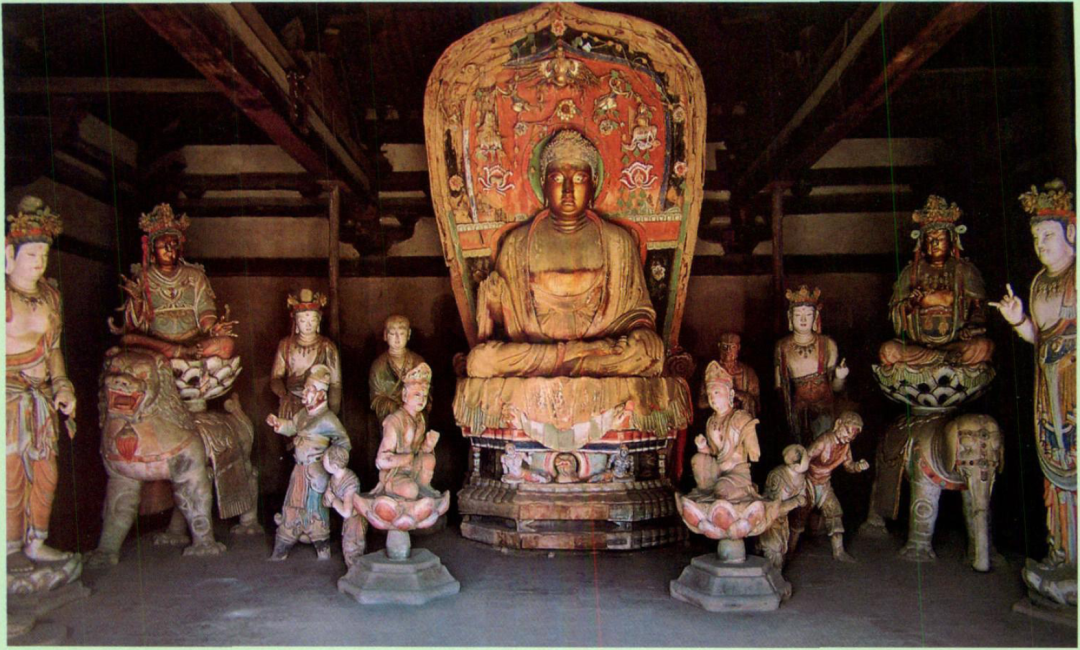

佛光寺主佛坛上共有唐代彩塑34尊,中间三尊主佛分别为阿弥陀佛、释迦摩尼佛、弥勒佛,释迦摩尼佛身旁胁侍为两弟子、两胁侍菩萨,身前两尊供养菩萨;阿弥陀佛和弥勒佛身旁胁侍只是将两弟子也改成了两胁侍菩萨,其余配置与释迦摩尼佛完全一致。三尊主佛右手边为文殊菩萨,左手边为骑象的普贤菩萨,文殊普贤各有胁侍菩萨两名、驭者、童子各一名。佛坛左右两端各有天王像一尊。普贤菩萨身旁还有供养人一尊。

图/佛光寺东大殿主佛坛塑像 ©清源文化遗产 拍摄:张荣

图/南禅寺大殿主佛坛塑像(2000年以前),来源:孙志虹,南禅古韵佛光新风——试论唐代及后世佛寺彩塑风格的演变,荣宝斋,2009-7

南禅寺主佛坛上彩塑共17尊(现存14尊),题材为华严三圣,主佛为释迦摩尼佛法身毗卢遮那佛,身旁两弟子、两胁侍菩萨,身前两尊供养菩萨;主佛右手边为骑狮的文殊菩萨,左手边为骑象的普贤菩萨,文殊普贤各有驭者、童子一名,身前再各有一尊胁侍菩萨。佛坛左右两端各有天王像一尊。

佛光寺东大殿像设共分为五组,南禅寺大殿像设共分为三组,佛光寺东大殿明间主佛及胁侍塑像和南禅寺大殿正中的主佛及胁侍塑像的身份、造型、数量、位置完全一样。佛光寺东大殿左右两端文殊、普贤菩萨与南禅寺大殿左右两组的塑像名称、造型、数量、位置也基本一样,只是由于空间所限,南禅寺大殿文殊、普贤菩萨各少一尊胁侍菩萨像。佛光寺东大殿和南禅寺大殿塑像的姿态、衣饰、璎珞、头冠的造型也非常相似,尤其是后期重妆改动较少的胁侍菩萨。

两个建筑中造型组合最具代表性的是文殊菩萨像,文殊菩萨都盘坐在狮子背上的莲台之上,两尊文殊菩萨都身着盔甲装束,驭狮者与普贤菩萨的昆仑奴不同,为参与“安史之乱”平叛的于阗王,这两组文殊像都是典型的“新样文殊”造型。文殊菩萨的造型与胁侍布局跟敦煌莫高窟220窟新样文殊壁画,及藏经洞大圣文殊师利菩萨雕版印经非常相似,由此可以推测在中晚唐时期,新样文殊在五台山地区非常流行,后传播到敦煌等区域,其组合和造型都有标准的粉本和规定。

图/佛光寺东大殿与南禅寺大殿新样文殊组合对比 ️ ©清源文化遗产 拍摄:张荣

图/敦煌莫高窟220窟壁画与藏经洞雕版印经的新样文殊组合,来源:左图:数字敦煌https://www.e-dunhuang.com/;右图:https://www.163.com/dy/article/H6G6PATJ05219C7P.html

由以上对比可知,佛光寺东大殿、南禅寺大殿内部供奉像设的组合非常相似,仅因殿内空间大小不同,供奉塑像数量有所差别(南禅寺大殿供奉塑像少两组)。但塑像题材、造型、布局几乎完全一样,尤其是新样文殊的供奉可以反映出中晚唐时期,时局动荡,国力衰弱,五台山文殊信仰代表的护国护法的理念。

█ 像设尺度对比

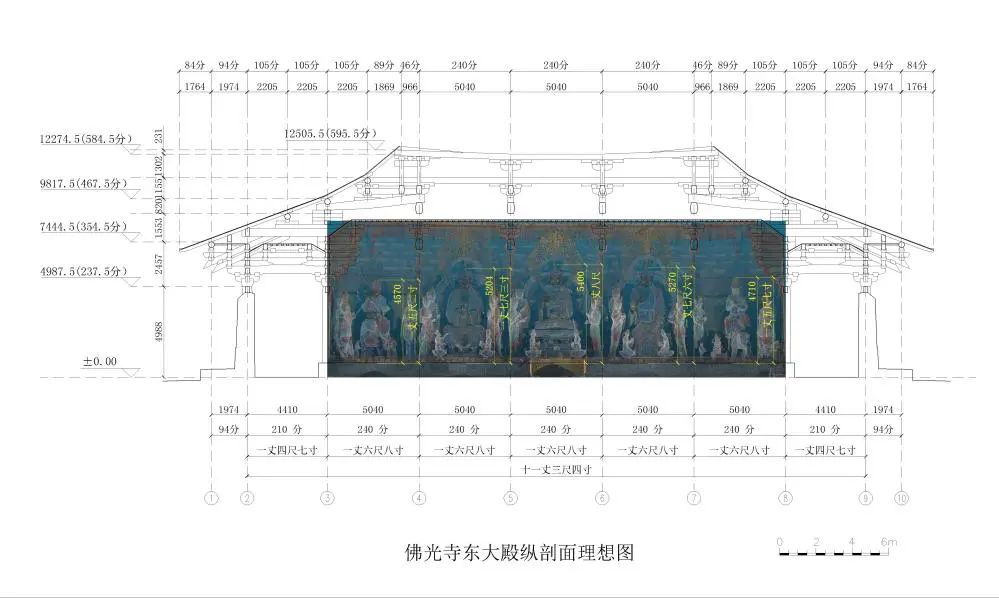

根据三维激光扫描点云数据,佛光寺东大殿主尊释迦摩尼佛像通高5.40米(从地面至头顶,包含基座),根据《佛光寺东大殿建筑勘察研究报告》1分析的东大殿材分制度可知,东大殿所用材七寸,每分°等于21毫米,折合东大殿所用唐尺为300毫米一尺。这样核算下来,释迦摩尼佛像高正好一丈八尺,两侧的阿弥陀佛和弥勒佛比释迦摩尼佛像分别稍低七寸和四寸。

图/东大殿纵剖与佛像关系图,来源:参考文献[4]

根据三维激光扫描点云数据,我们对南禅寺佛坛上现存的14尊彩塑进行了详细的测量,并以南禅寺营造尺(1尺=300毫米)2进行了塑像高度唐代尺度的换算,结果参见下表。

图/南禅寺大殿彩塑三维激光扫描展开图,来源:作者团队采集

表一:南禅寺大殿彩塑高度表

|

塑像 |

高度(毫米) |

营造尺 (300毫米/尺) |

|

佛坛 |

720 |

2.40 |

|

毗卢遮那佛 |

3986 |

13.29 |

|

主佛背光 |

5195 |

17.32 |

|

阿难 |

2135 |

7.12 |

|

迦叶 |

1976 |

6.59 |

|

右童子 |

988 |

3.29 |

|

左童子 |

1021 |

3.40 |

|

左昆仑奴 |

1220 |

4.07 |

|

右一胁侍 |

2393 |

7.98 |

|

左二胁侍 |

2439 |

8.13 |

|

文殊 |

3026 |

10.09 |

|

普贤 |

3065 |

10.22 |

|

右二胁侍 |

2576 |

8.59 |

|

左二胁侍 |

2647 |

8.82 |

|

右天王 |

2719 |

9.06 |

|

左天王 |

2864 |

9.55 |

南禅寺佛坛高720毫米,合二尺四寸。计算佛坛上塑像高度,我们可以看出,南禅寺主佛身边的阿难迦叶分别高七尺一寸和六尺六寸,基本上为正常人高,主佛毗卢遮那佛高一丈三尺三寸,恰好是迦叶身高的两倍。主佛背光高一丈七尺三寸。

另外值得关注的是,主佛两侧的胁侍菩萨身高八尺,文殊普贤的高度为整一丈,主佛右手天王身高九尺,左手天王身高九尺五寸。文殊菩萨身前童子高三尺三寸,普贤菩萨身前童子高三尺四寸,昆仑奴高四尺。

唐代佛寺建设已趋于成熟化、定型化,《中天竺舍卫国祗洹寺图经》对中土地区自南北朝以来佛寺进行了总结,其中对于佛殿塑像有较详细的描述:“當阳殿中大立像者,碧玉为身金银雕镂,往昔文殊菩萨在拘楼秦佛时自运手造。普光趺高一丈八尺。……佛在人倍人,人长八尺佛则丈六”3即指殿内佛身长是人的二倍,高一丈六尺,加上圆光及佛座总高即为一丈八尺,后世佛殿塑像多以此为据。

佛光寺东大殿佛像主佛高一丈八尺,南禅寺大殿佛像高一丈三尺三寸,基本上都符合两倍人高要求,南禅寺大殿主佛背光加佛座高度基本符合一丈八尺规定。文殊、普贤及其他胁侍菩萨像高度与主佛像协调排布。整体而言,南禅寺大殿像设尺度略小于佛光寺东大殿像设。

唐代佛殿建筑与像设布局研究

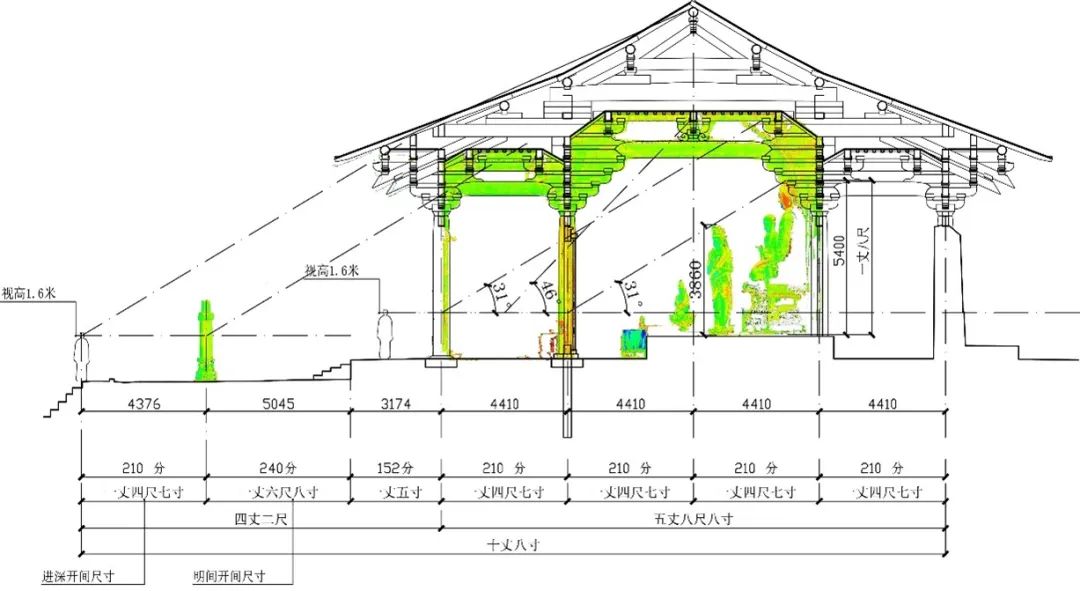

█ 佛光寺东大殿建筑像设布局与视线分析分析

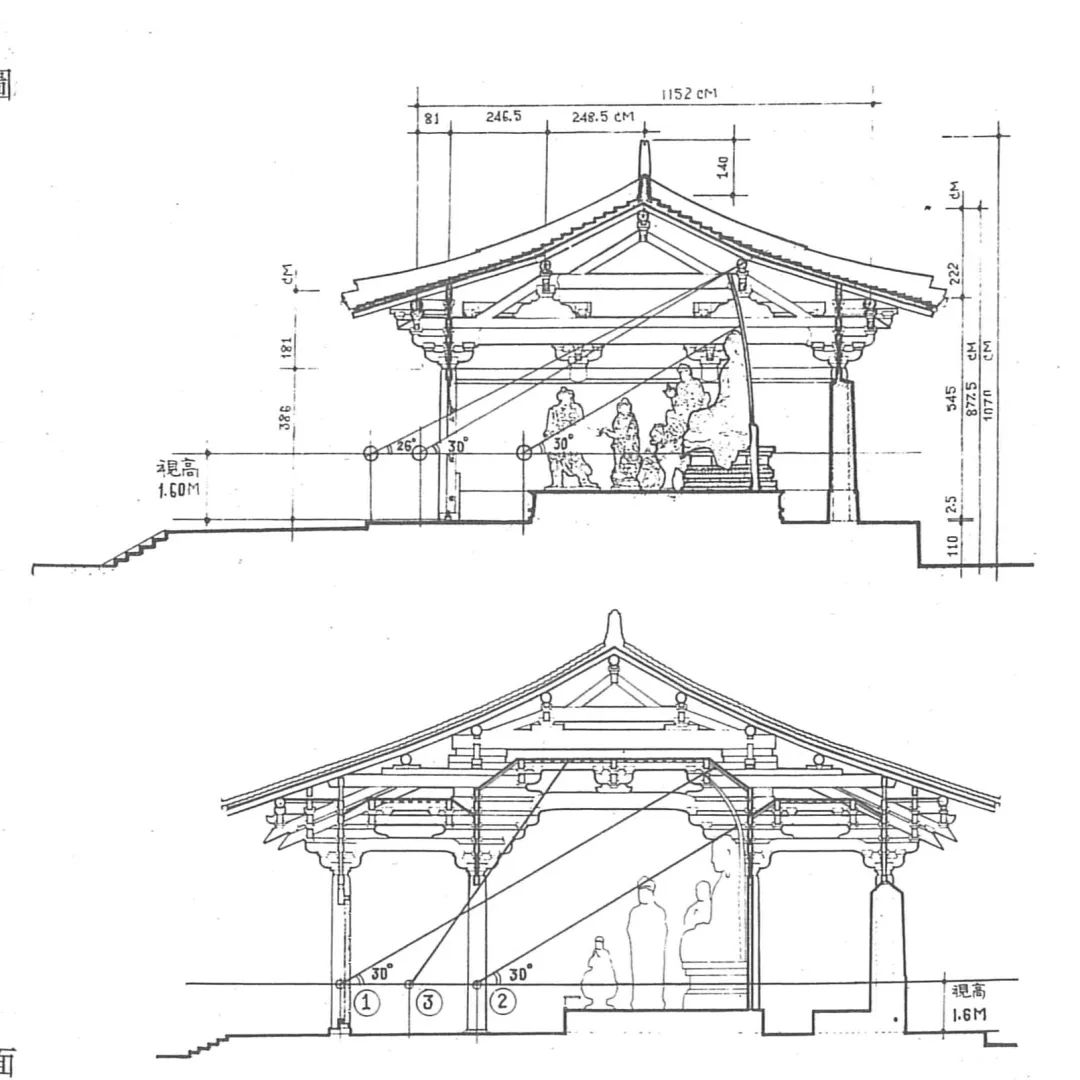

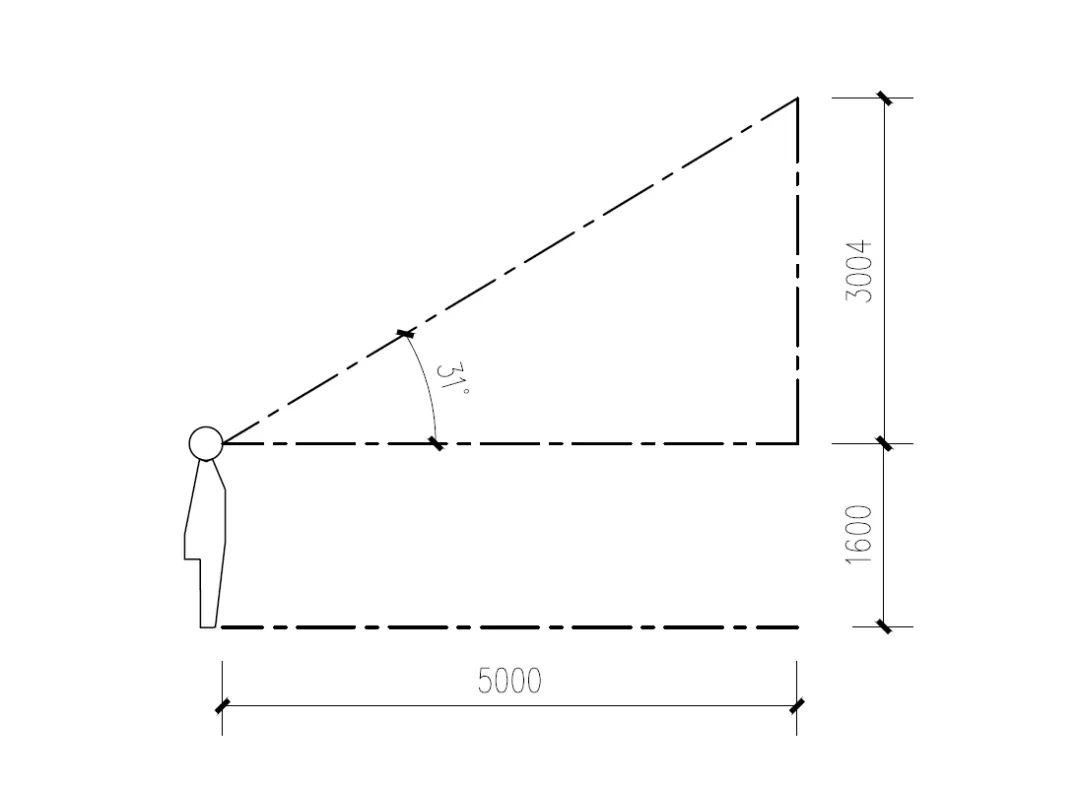

傅熹年先生在《中国早期佛教建筑布局演变即殿内像设的布局》一文中指出,佛光寺东大殿与南禅寺大殿剖面设计中考虑到了视线与像设的关系4。付熹年先生认为以1.6米为标准的人体视线高度,人站在佛光寺东大殿或南禅寺大殿的前檐柱、前金柱或佛坛前,人眼视线观看背光顶部和主佛头顶位置的视线角度,都恰好是30°角。

图/南禅寺大殿与佛光寺东大殿剖面视线分析图,来源:参考文献[3]

东大殿前的大中经幢与大殿同时建成。仔细测量了经幢与东大殿台基的位置关系,惊喜的发现经幢至东大殿台基前沿的距离为5045毫米约等于于240分°,一丈六尺八寸,刚好是东大殿明间开间的大小;经幢至三层台地边缘,也就是东大殿大台阶口的距离为4376毫米约等于于210分°,一丈四尺七寸,刚好是东大殿进深的大小。这样东大殿前檐柱到大台阶口共四丈二尺,加上前后檐柱间距五丈八尺八寸,共十丈零八寸。所以东大殿除了木构吻合材分°制度,其经幢的选址及台基石作也是按照东大殿材分°和营造尺设计建造的。

经过精密测量,进一步考察东大殿明间剖面与视线的角度关系如下:

|

1 |

人登上大台阶,以视点高度1.6米(换算成唐尺为五尺三寸,则人高约六尺)分析,人眼以31°(实际测量比付熹年先生提出的30°多1°)向前望去,刚好看到东大殿的橑檐槫下皮(“佛光真容禅寺”匾额上沿),东大殿的全貌尽收眼底; |

|

2 |

人走到大中经幢的位置,以31°视角望去,刚好能看到东大殿栌斗之高度(“佛光真容禅寺”匾额下沿); |

|

3 |

根据前文分析东大殿始建时板门位置在前内槽柱列上,前檐设外廊,人站在前檐柱列,通过大门向内看,恰好可以看到主佛背光顶端,视线高度为31°; |

|

4 |

人在门口看到佛头顶和中胁侍菩萨头顶的角度也恰恰是31°。 |

连缀人的动线,从人进入东大殿前廊到进入佛殿,人的视角不需改变就可以通过门洞先看到一组完整佛龛,然后看到佛的全貌。

图/佛光寺东大殿建筑、经幢、像设布局及视线分析图,来源:参考文献[2]

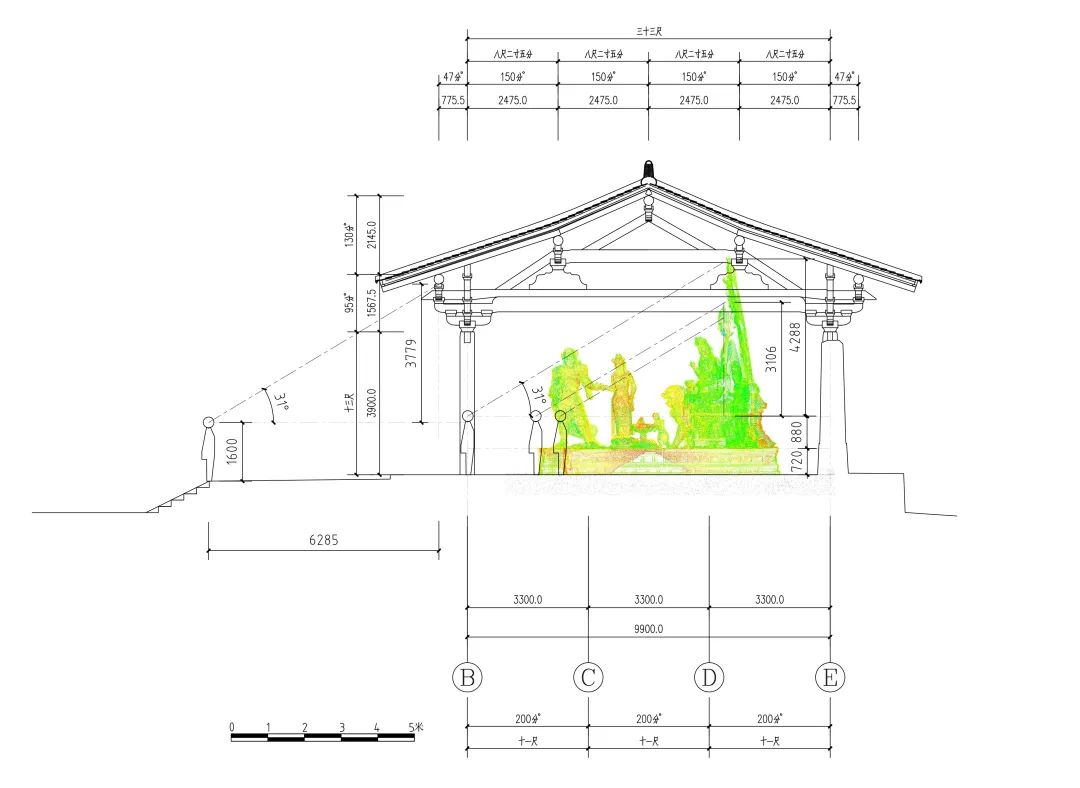

█ 南禅寺大殿建筑像设布局与视线分析分析

按照相同的逻辑分析南禅寺大殿塑像与建筑空间尺度关系。同样以人视点高度1.6米(五尺三寸),分析南禅寺大殿明间纵剖面研究视线与建筑及像设的关系如下:

|

1 |

人登上大殿台基边缘,向前平视,人眼看到大殿完整斗栱,即橑檐槫下皮的高度恰好是31°; |

|

2 |

人走到南禅寺大殿大门位置,向前平视,以31°视角恰好完整看到主佛背光,同时视线高度恰好经过右天王眼睛; |

|

3 |

人走入南禅寺大殿殿内,在距大门六尺处,凹字形佛坛外缘连线正中,这也是殿内视角最舒适的区域,向前平视,以31°视角恰好看到主佛头顶,同时视线高度恰好经过右二胁侍菩萨的眼睛; |

|

4 |

人再向前走两尺五寸,走到凹字形佛坛内缘边缘,这也是殿内距离佛坛最近的观赏位置,向前平视,以31°视角恰好看到主佛双眼,同时视线高度刚好经过文殊、普贤菩萨冠顶。 |

图/南禅寺大殿建筑像设布局与视线关系分析图,来源:参考文献[2]

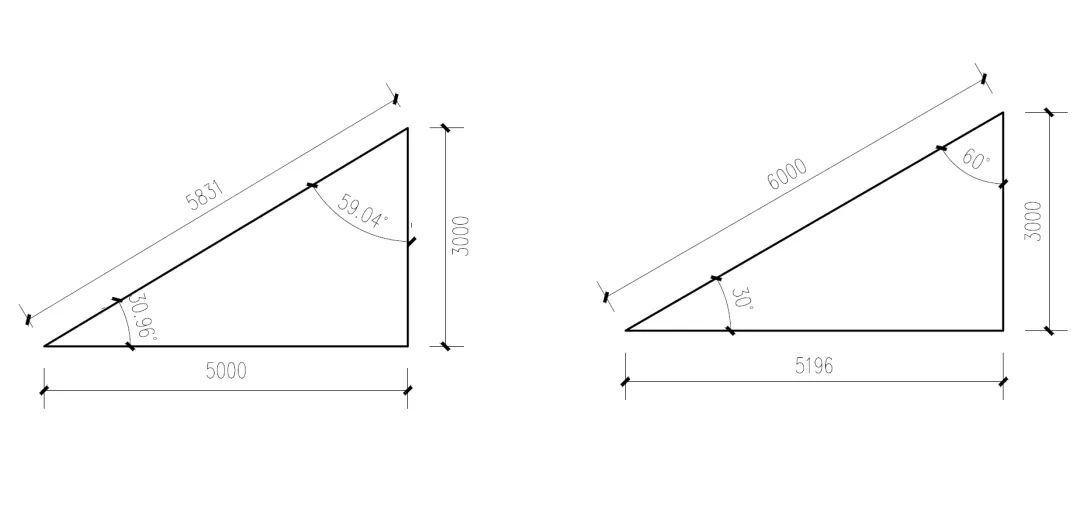

█ 31°角研究

付熹年先生认为佛光寺东大殿、南禅寺大殿建筑像设布局存在人眼视线30°角的关系。经过我们对佛光寺东大殿和南禅寺大殿建筑像设高精度的测量可以明确证实这种视线关系,同时将这个视线角度精确测量了出来,为:31°。

通常人体工程学认为人平视最舒适的视角是30°,但通过佛光寺东大殿和南禅寺大殿建筑像设实测布局,发现该角度的精确值是31°。

从视角上看30°与31°差别不大,单纯从舒适的视线角度难于区分二者的差别。

从数学逻辑角度仔分析一下这两个角度差别。30°角是等边三角形角度的一半,也就是视线中佛像的高度是人眼到佛像头部距离的一半。用三角函数表达,也就是正弦函数sin<30°=0.5,这个数据看起来很整,但是对于工匠来说人眼到佛像头部的距离,也就是三角形的斜边长度较难确定。

古代木工工匠做斜线都是先确定两个直角边比值,然后连线两个直角边端点做斜线,也就是视线中佛像的高度与人距离佛像距离的比值。30°视角佛像高度与人距佛像距离的比值,用三角函数表达正切函数tan<30°=1/√ ̄3≈0.58。这个数值比例并不整,工匠使用起来并不方便。

我们再计算一下31°的正切函数,tan<31°≈0.60,精确到小数点4位,这个数值是0.6008。31°的正切函数值这个数值非常整,即从人的视线望过去,佛像到人眼的高度与人距离佛像的比例恰恰是3:5,即如果佛像头部比视点六尺,人距离佛像恰好是一丈。

图/ 31°与30°三角函数分析图,来源:参考文献[2]

█ 高三距五猜想

图/ “高三距五”视线示意图,来源:参考文献[2]

由此可以推测,唐代工匠通过多年实践经验总结人眼视线与被观察对象的高度和位置关系,得出了一套佛殿建筑像设布局设计的方法。猜想在唐代工匠将像设尺度与布局总结为一句口诀:“佛高三人距五”。我们不妨在这里称之为:唐代佛殿建筑像设布局 “高三距五猜想”。该猜想内容如下:

|

1 |

以人高六尺,视线高五尺三寸为基准点; |

|

2 |

人站在佛殿建筑正前方台基边缘观看建筑完整斗栱,视点位置在橑檐槫下皮(该高度也是一般观看建筑完整匾额的高度),视线高度(被观察点到人眼的垂直高度)与视线距离(被观察点到人眼的水平距离)的比例为3:5,视线角度为31°; |

|

3 |

人站在佛殿正面前檐柱(大门位置)观看完整主佛坛,视点位置在主佛背光顶部,视线高度与视线距离的比例为3:5; |

|

4 |

人站在佛殿正中最适宜位置,观看完整主佛(主佛塑像高度通常两倍于人高),视点位置在主佛头顶(或者主佛眼睛),视线高度与视线距离的比例是3:5;主佛两侧主要胁侍塑像头顶或眼睛高度和距离,也应符合视线高度与视线距离比例是3:5的规律排布。 |

唐代佛殿建筑的设计者与工匠,为烘托佛殿建筑庄严神圣的宗教氛围,创造出了一套巧妙精确的设计语言。佛殿建筑与像设营造都经过统一设计,建筑尺度和主佛高度通过建筑法式和佛像图经粉本基本确定规模大小,通过建筑正立面视线高度与殿前台基空间视线距离的固定比例3:5,以及主佛等像设视线高度与殿内空间视线距离的固定比例3:5,让人始终都能以固定的最佳视角31°,进入佛殿空间欣赏瞻仰佛殿外观和佛坛偶像。

这种以人体工程学和最佳视线角度的设计方法,通过一个直角边比例3:5的31°角直角三角形而实现。

唐代佛殿建筑像设营造逻辑总结

█ 唐代佛殿建筑营造规律分析

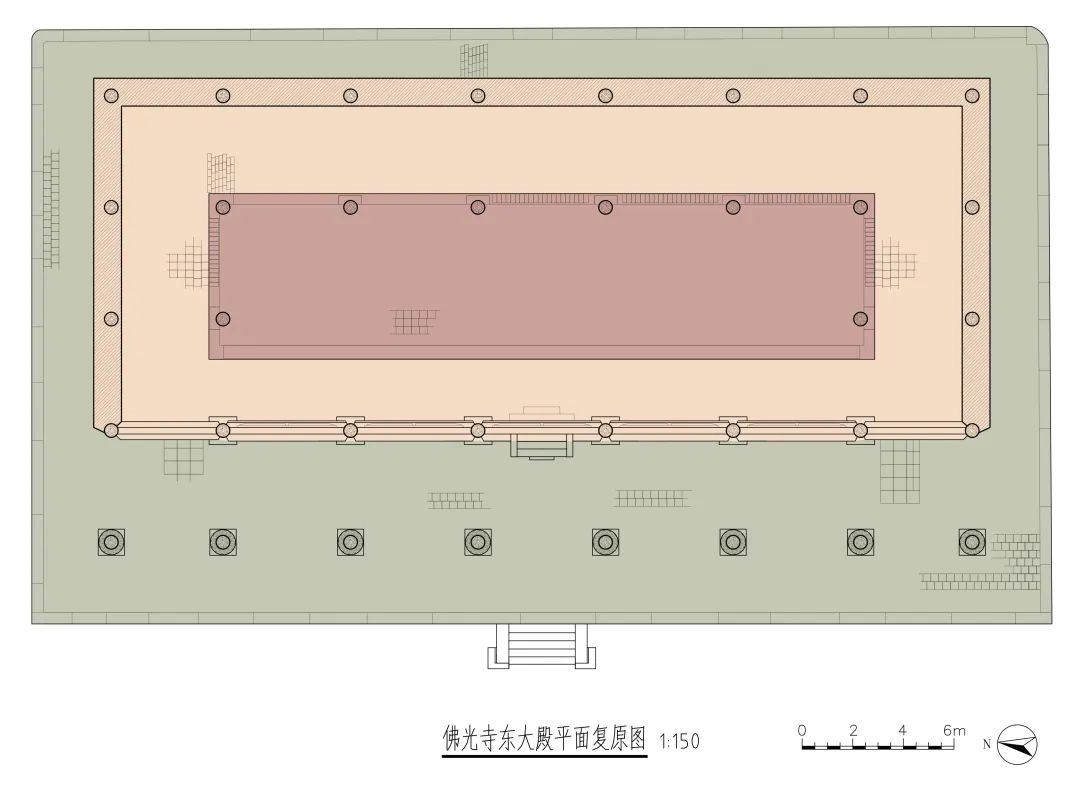

根据上述分析,我们可以知道唐代佛殿建筑设计首先考虑的是内部像设的供奉及位置空间布局。中晚唐时期佛教寺院设计不再以塔为寺院中心,而以供奉佛像的佛殿为寺院中心设计,佛殿内部以供奉佛像的主佛坛为中心。

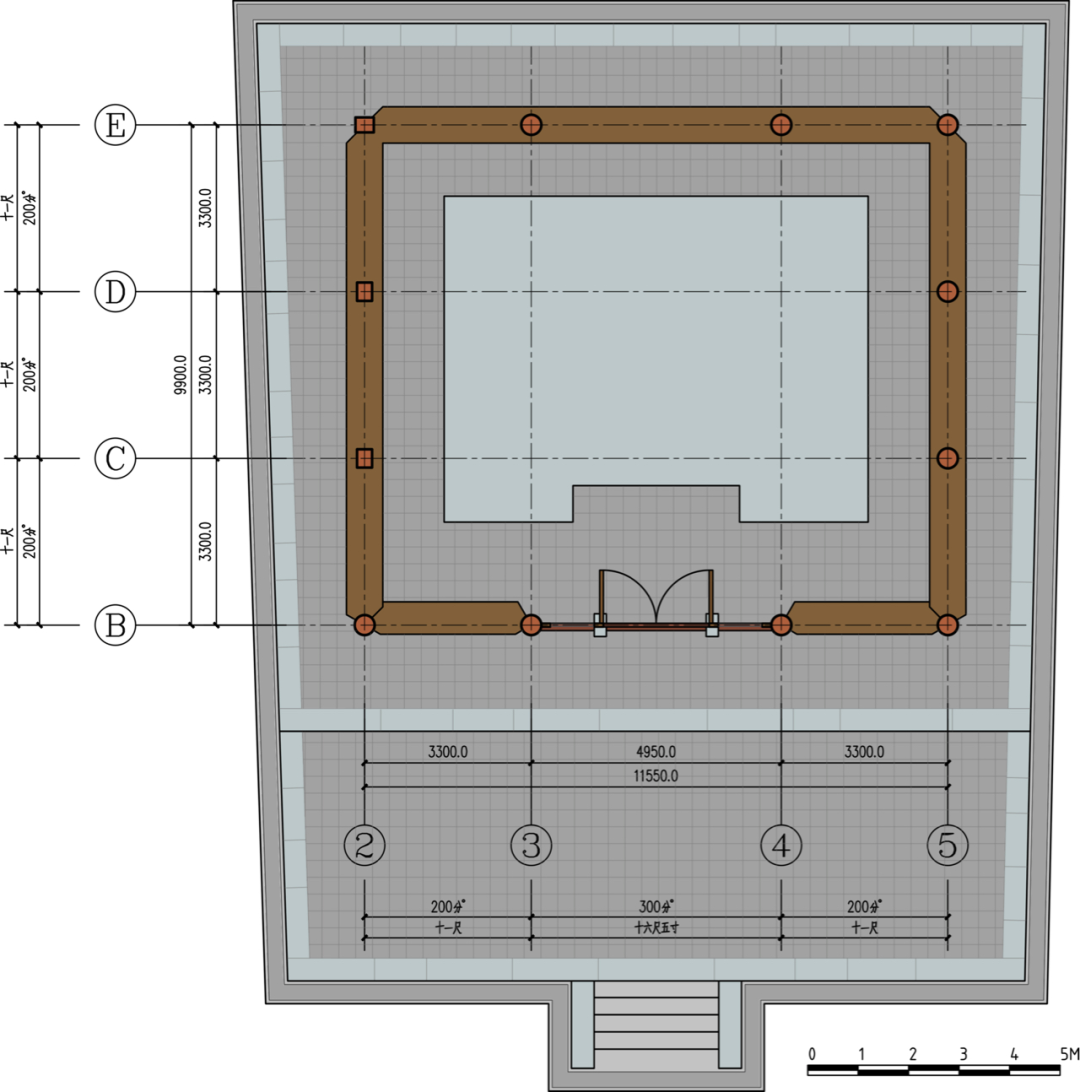

我国现存唐代木结构建筑中,只有佛光寺东大殿与南禅寺大殿完整保留了始建时候的建筑与像设。对比两座建筑的空间尺度与布局,佛光寺大门原来位于内槽前金柱列5,主佛坛占据了佛殿内槽的三分之二以上的空间内部,而南禅寺大殿主佛坛距离前坎墙内皮约五尺(1510毫米),距离两侧墙约四尺两寸(1265毫米),距离后墙约四尺四寸(1320毫米),主佛坛占据了佛殿内部最主要的空间,而仅为四周留出一圈环廊。这种布局方式与中晚唐时期拜佛礼仪相关,佛殿内部是以右绕式礼佛的方式供信徒与僧人礼拜6。佛殿内部并不承担叩拜或者讲经说法的功能。

图/佛光寺东大殿唐代平面复原,来源:《佛光寺东大殿建筑、像设营造制度与空间关系研究》

图/南禅寺大殿平面图,来源:参考文献【2】

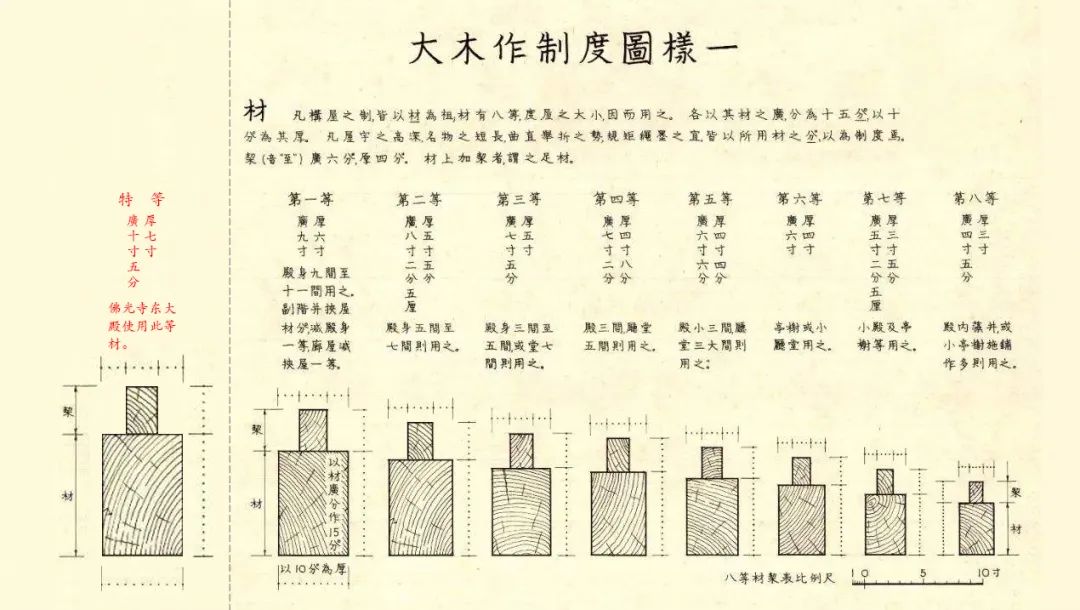

确定了佛殿内主佛坛的供奉对象与基本空间要求后,根据所在寺院规模及场地实际要求,南禅寺大殿选择了三进三间的歇山顶厅堂式建筑,室内无柱,不妨碍宽大的主佛坛摆放,彻上明造不设天花板,为主佛及其背光留好摆放空间;佛光寺东大殿选择了七开间四进深的庑殿顶殿堂式建筑,平面采用金箱斗底槽,内槽后三分之二处摆放主佛坛,外槽前槽作为外廊,外槽后槽、左右两槽及内槽前三分之一空间作为右绕环廊,开间采用明五间等宽,刚好对应主佛坛五组佛像,尽间及进深等宽,便于角梁安放。东大殿使用平闇区分明栿草栿,用峻脚椽将内槽平闇抬升为盝顶形式,外槽平闇距地高度7.225米,合二丈四尺,内槽平闇距地高度8.549米,合二丈八尺五寸。内槽为主佛及其背光留好摆放空间。

根据《营造法式》记载,殿身五间至七间的用第二等材,厅堂大三间的用五等材。中国营造学社社长朱启钤先生对《营造法式》研究之后,就觉得书中所定的材有过小之嫌。“观《法式》卷四云,凡构屋之制,皆以材为祖,材有八等,度屋之大小,因而用之。其第一等,不过广九寸厚六寸,殿身九间至十一间则用之。以此推之,其局促可想。”7成书于宋代的《营造法式》所反映的宋代建筑体量及用材已经远远小于唐代,这里的材分八等已经不能涵盖中国古代建筑顶峰时期唐代的建筑材分°等级了。佛光寺东大殿应采用了超过《营造法式》第一等材的“特等材”8,厚七寸广十寸五分。南禅寺则使用了相当于《营造法式》的第二等材,厚五寸五分广八寸二分五厘。

图/佛光寺东大殿、南禅寺大殿材等示意图,来源:参考文献[2]

采用七寸厚“特等材”的佛光寺东大殿,10分°为七寸等于210毫米,所以1分°即为21毫米。采用“五寸五厚二等材”的南禅寺大殿,10分°为五寸五分等于165毫米,所以1分°即为16.5毫米9。

以七寸为210毫米换算佛光寺东大殿营造尺为300毫米/尺,以五寸五分为165毫米换算南禅寺大殿的营造尺也为300毫米/尺。300毫米/尺应为中晚唐时期五台山地区乃至中国官式营造尺的标准长度。

有了唐代营造尺与这两个基本分°值,我们便有了建造南禅寺大殿和佛光寺东大殿和的基本单位,南禅寺大殿、佛光寺东大殿主要结构尺寸,进深开间、柱高、槫距、举高、铺作总高等,皆以材分°为基本模数,采用整百整十分°值,并与营造尺相互对应。根据佛光寺东大殿建筑营建模数规律和南禅寺大殿建筑营建模数规律,这两座唐代建筑的大木结构便能搭建而成。

█ 唐代佛殿建筑像设布局规律分析

唐代建筑正立面的高度和台基的大小具有严格的比例关系,建筑正立面的视线高度(视点到橑檐槫下皮高度)与建筑正立面到视点的距离(视点到橑檐槫距离)的比例为3:5,唐代工匠就就此确定了南禅寺大殿立面橑檐槫的高度与台基前边缘的位置。佛光寺东大殿位于佛光寺第三层台地上,台地边缘便是该视点的起始位置,以距离第三层台地边缘的橑檐槫的视高的5/3倍距离,便确定了东大殿前檐柱的位置。

唐代工匠站在南禅寺大殿大门口和佛光寺东大殿前檐柱的位置,根据“高三距五猜想”中视点高度与视点距离的3:5关系,首先设计好主佛及其背光的位置,并在计算倍人高的主佛高度后,确定好主佛坛的高度。再在根据视线的比例,确定文殊、普贤菩萨及其他胁侍像设的布局位置和高度。

南禅寺大殿并未保留下来除塑像以外的唐代壁画等其他原有像设。佛光寺东大殿的北次间栱檐壁壁画与主佛坛塑像布局完全对应,大中经幢距离台地边缘为东大殿一个进深距离,距离东大殿台基为一个开间的距离,并且站在大中经幢以31°视角看向东大殿正立面,视线刚好到栌斗位置,也就是东大殿匾额的下缘,也符合“高三距五猜想“。从佛光寺东大殿可以看出除了塑像,唐代壁画、经幢的布局、内容也都能看出清晰的一体化设计思想10。

█ 唐代佛殿建筑像设营造逻辑

我们尝试着还原一下唐代佛殿建筑的营造设计逻辑。

第一步:功德主与寺院主持等出资人和建造人根据宗教的功能需要,初步确定殿阁功能规模和供奉像设题材和数量;

第二步:出资人、建造人与建筑像设的总设计师——堵料匠沟通,确定选取适合的建筑等级和开间进深规模,以及主佛高度与位置;

第三步:都料匠与大木匠、瓦匠确定材分°基本单位,确定铺作与整个建筑的做法;

第四步:都料匠与负责塑像、壁画、彩画的画士、雕銮匠、装銮匠根据“高三距五猜想”确定像设尺度与布局,选取相应的佛像图经粉本设计制作;

第五步:整体设计完成后,大匠与出资人和建造人确定方案,根据方案安排备料,并安排不同工种工匠按顺序进场营建。

中晚唐时期,佛殿营造已经形成了一套非常完整而严密的设计建造规制,其核心思想是从宗教礼拜功能出发,建筑与像设统一设计。以佛坛供奉像设为核心,以“高三距五猜想“的视点3:5比例联系建筑与像设布局的关系,以营造尺控制建筑开间进深的大尺度,以材分°模数制度进行具体的建筑木构件设计、加工、安装,整个佛殿建筑像设最终系统性地营造而成。一千多年前,唐代的工匠对于视线角度的把握及其与经幢、建筑、佛像高度之间的关系,不得不令人惊叹。而五台山地区保存下来的南禅寺大殿和佛光寺东大殿就是这整套设计逻辑的典型代表。

致谢:

感谢山西省开元文物保护基金会对本研究的资助,感谢山西省古代建筑与彩塑壁画保护研究院任毅敏、吴锐老师对本研究的指导与帮助。

注释(向上滑动查看):

参考文献(向上滑动查看):

相关链接:

作者:张荣

北京国文琰文化遗产保护中心副总工程师

高级工程师

清华大学建筑学院博士生

扫码查看清源-张荣文章合集

*本期编辑胡玥,排版韩依琪,审核李建芸。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】佛光寺东大殿与南禅寺大殿建筑像设空间布局比较研究

规划问道

规划问道