【作者序】从人类文明史看,城市一直担任着文明坐标的角色,而生态城市承载了人类对生态文明的憧憬。生态文明建设理念包括绿色发展、循环发展和低碳发展的理念,弘扬生态文化和倡导绿色生活的理念,尊重自然和维护平衡的理念,树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念等。生态城市实践本质上是将生态文明建设理念融入城市营造全过程的社会活动,或者说,生态城市实践就是关于生态文明建设理念的城市实践探索。

从个体的生命历程看,绝大多数人都至少有三次以上选择城市(学习、工作和养老)的机会。尽管选择的理由很多,但安全的生活环境、洁净的空气与水、舒适的城市气候、亲生物的自然体验、优美的城市景观、独特的文化特质、适当的生活节奏、全龄友好的服务等,是个体选择城市的普遍准则。值得注意的是,上述这些城市特征,也是生态城市的基本特征和建设目标。

自从1970年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”中提出了生态城市概念后,国内外相关学者逐渐构建起相对完整的生态城市思想体系。撰写本专栏的目的之一是讨论“从规划、建设、管理层面如何实施生态城市”,专栏尝试从本体论层面探讨生态城市实践的整体全景,从物质层面聚焦生态城市实践的若干技术性议题,从社会层面审视生态城市实践的公平与正义的议题。

生态城市有普适性的实践框架,但针对特定地区的生态城市,具体的行动路径将是地方性的。每个生态城市都是与众不同的,都有其特定的社会经济和文化背景、资源环境条件以及期望解决的问题,需要关注该城市的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的匹配性,“适境律”是生态城市实践成功的关键。生态城市实践特别强调策略和行动的综合性,本专栏尝试从若干核心议题入手,探讨生态城市的实践路径,并通过部分案例进一步诠释实践过程。

如果说城市是一个可持续性问题的发生器,那么生态城市应该是一种可持续性问题的解决方案。受《国际城市规划》编辑部邀请,笔者基于《生态城市实践指引》一书的部分内容形成这个生态城市专栏,期待相关讨论对我国推动城市高质量发展和下半场的可持续城镇化有所启示。

专栏文章

现代科学出现后,历史上生态实践和实践研究这两个总是交织在一起的人类活动逐渐分离,实践不再是研究的唯一起点和终点,研究也不再只是为实践服务,至少可以不是为了直接服务于实践。由此产生了两类生态实践的误区:第一类是科学逻辑下的生态实践。科学研究者以旁观者而不是直接参与者的身份,完全依赖于科学实证逻辑的生态实践。至于实践者能不能用这样的理论知识和工具?用了以后能否达到预期的效果?如果不能用或达不到预期效果应如何诊断原因并做调整?……对类似关键问题却少有关注。第二类是工程导向下的生态实践。这类生态实践多以若干个离散的生态工程构成,工程技术人员通常将单一视角的、有适用条件和假设前提的生态科学知识,直接地、不加转换地应用于具体生态实践场景中。

生态实践具有系统有机性、场(语)境依赖性、社会多样性、空间匹配性、时间联接性和要素协变性六个基本特征:(1)系统有机性。以社会—生态系统为实践对象,实践主客体及其组成要素相互作用,实践系统表现为有机整体,各要素有机耦合而非简单叠加;(2)场(语)境依赖性。特定地域由于生态环境问题不同,会产生特定的生态实践方式;(3)社会多样性。实践主体多样性产生需求多样性,将影响实践目标、实践过程实践方式的选择;(4)空间匹配性。表现在实践目标和实践行动在空间上的匹配性,以及各类生态科学知识、工程技术与实践主客体的匹配性,空间匹配存在跨尺度特征,生态实践既要关注对象内部的行动,又要关注实践对象外部的影响;(5)时间联接性。生态实践的时间结构,即速度、节奏和方向,将对生态实践能否成功产生关键影响。实践在时间中展开,与持续的时间联接在一起。(6)要素协变性。由于社会—生态系统各要素存在复杂非线性的、非平衡的动态关系,系统表现为各个要素(或子系统)之间存在协变关系,即调节或优化某一要素(或子系统)将引起其他要素(或子系统)的改变,进而改变实践系统的整体状态和性能。要素协变性导致系统状态具有不可逆、不确定和不完全预见的特性。

按照实践对象,可以将生态实践划分为七类:(1)建设开发类生态实践。如低碳城区、低碳社区、绿色建筑、海绵城市、生态村、韧性城市、低碳交通、可再生能源等规划建设实践;(2)保护维育类生态实践。如国家自然保护区、国家公园、国家湿地公园、国家风景名胜区、森林公园、公益林和防护林工程等保护和建设实践,以及城市绿色基础设施建设和管理实践;(3)绿色经济类生态实践。如生态农业、绿色园区、循环产业、固废资源化利用等相关实践;(4)社会文化类生态实践。如生态政策制定、社区绿地营造、社会参与设计等相关实践;(5)修复更新类生态实践。如城市生态化更新、采矿废弃地修复以及其他类型棕地复兴等实践;(6)污染治理类生态实践。水、土壤和大气环境污染控制、固体污染物处理等环境治理实践,通过控制污染物排放,以减少人类活动对生态环境的影响。(7)自然灾害管理实践。森林火灾管理、洪水飓风灾害管理、地震灾害管理、海啸灾害管理、海平面上升、气候变化、入侵物种生物灾害管理等实践。

比较理论生态学、应用生态学和生态实践学三者的逻辑差异,可以帮助我们更好地理解生态实践的本质特征。

理论生态学主要涉及生态学的过程、生态关系的推理以及生态学模型,研究思维过程为科学问题—实验研究—规律认知,其逻辑起点是科学问题,逻辑终点是认识某类自然现象、揭示自然规律,获取新的认知知识,不考虑知识的直接应用,为认知现象提供普适的科学解释。

应用生态学是指将理论生态学研究所得到的理论模型应用到生态实践中,研究思维过程为理论模型—实证研究—完善模型,其逻辑起点是理论或模型有效性问题,逻辑终点是验证理论知识应用的有效性,为解决特定生态实践问题提供普适的技术依据。为了满足特定应用目的,常常不得不采取“削足适履”的策略,对实践问题通过简化以套用现成的理论和技术,而涉及人类认知、社会因素以及管理方法而造成的不确定性、主观性和偏见等问题,往往难以进行简化处理。

生态实践学是指在从事生态实践时,人们寻求知识和工具以解决实际生态环境问题的过程,旨在为善境的营造提供实用的知识与工具,即与实践直接相关(适用的,pertinent)、能为实践者直接使用(能用的,actionable)并且行之有效能产生预期效果(管用的,efficacious)的知识和工具。生态实践学研究思维过程为实践问题—整体研究—改善实践,其逻辑起点是生态问题,通过选择适宜的生态知识,研究该类实践的整体行动路径,逻辑终点是生态问题的求解,形成整体运行机制的描述性知识及程序性知识。

生态实践逻辑有五个基本法则:整体律、适境律、容错律、适应律、反馈律。

逻辑法则一:整体律。整体律体现了系统(或要素)多样性以及各个系统(或各个要素)共生的特征。生态实践强调实践主体和实践对象的统一,只有将主客体置于整体的叙事性框架下才能体现。强调社会—生态生态系统的整体效益,采用社会和生态的整体系统结构、区域和场地的整体空间结构、全生命周期的整体时间结构的实践方式。

逻辑法则二:适境律。适境律也可称为匹配律,体现了场(语)境依赖性、空间匹配性、时间联接性等特征,是实践过程的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的时空匹配性,是实践能否成功的基本法则。依据社会—生态系统的结构和功能特征,要求实践者具有因地制宜地将实践目标转化为适宜行动内容、速度、节奏和方向的能力,具有掌握对实践活动的渐次把握和依次完成的能力。

逻辑法则三:容错律。容错律体现了实践系统的不确定性特征,承认实践系统的非线性和复杂性,承认认知的局限会产生错误的行动。要求实践系统可以容忍这种错误,并提供技术试错或纠错的机会。前者是指通过试验一种或多种方法或技术,试验过程中注意并消除错误或失败的原因,找出达到预期结果或正确解决问题的方法。后者是指对已经出错的实践系统,通过局部修补的方式,回到预期的目标。

逻辑法则四:适应律。由于外部环境变化是客观存在的,对实践系统难以完全控制。实践系统须具有适应变化的性能。即使(由于某种情况)局部系统偏离预期目标,但整体系统仍能维持基本功能的性能。提出组分要素、空间结构和社会网络的适应性模式,可以提升实践系统应对外部环境变化和降低系统脆弱性的能力。

逻辑法则五:反馈律。监测和反馈系统状态是干预调节的前提,目标引导和反馈调节有助于维持或转向期望功能。基于技术和社会的状态监测和反馈,评估中间状态与实践目标的偏离程度,理解不同时空尺度上生态过程和社会过程如何发生关联,确定干预调节系统状态的组合行动,有利于实现系统动态轨迹持续改善的目标。

4 生态实践的知识体系

依据知识来源,可以将生态实践知识分为四类:(1)生态科学知识:关于实践对象的认知知识;(2)地方默会知识:关于实践主体的经验感知、宗教信仰和社会习俗等;(3)实践动机知识:关于集体行动内在动机和外在动机的知识;(4)程序性知识:关于实践步骤、实践规范和实践路径设置等知识。

生态科学知识属于现代科学知识,是对现实世界简化后,基于可重复的实证研究得到的,强调同一性、统一性、高效性、普适性等四大原则。由于实践对象是未经简化的、复杂和多样的真实世界,在生态实践过程中将普适性理论转换为具体实践的生态知识时,须关注普适性理论的适用范围和边界条件。

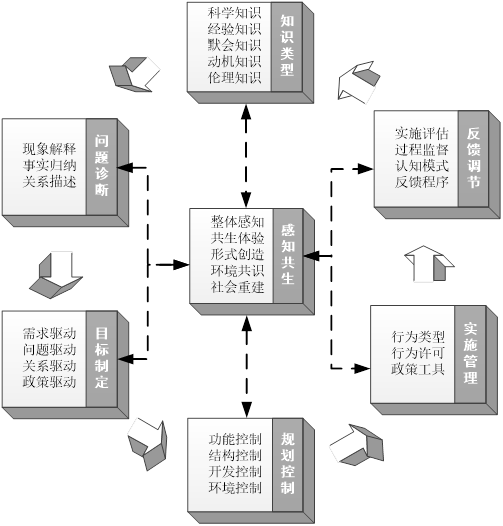

生态实践是多目标引导下持续的整体行动过程,是一个不断试错并及时反馈调节的渐进过程。针对生态实践过程构建的“知识类型→问题诊断→目标制定→规划控制→实施管理→反馈调节→知识更新”生态实践框架体系(图1),通过某类(系统的、空间的、社会的、技术的)形式的适度调节,提升整体感知和共生体验水平,让共生现象最大化是生态实践的环境伦理。当外在激励与内在动机相一致,外在激励才会被个体内在化,将会产生持续不断的内生动力,更容易实现生态实践目标。

下篇预告 生态实践指标与实施途径

作者:颜文涛,博士,同济大学建筑与城市规划学院教授,同济大学生态智慧与城乡生态实践研究中心副主任;国际生态智慧学社理事,中国科学技术协会低碳智慧城市专业委员会主任,中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会委员,中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会委员,中国水利学会城市水利专业委员会委员

购 买 本 书

编辑、排版 | 张祎娴

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 生态城市(2)生态城市的逻辑

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)