本文为探究城市空间形态的生成如何更能反映城市作为复杂巨系统的本质,从理论上初步探讨复杂系统的可持续建构、多专业优化协同、多尺度网络建构等理念,探索城市空间形态生成的内在逻辑,提出自我优化迭代的城市空间形态生成的算法演进模式。

借鉴复杂系统和网络科学的理论成果,提出基于图网络的空间形态生成、运筹优化下的实体形态生成和参数化的系统生成的方法体系,建构包含空间与行为形态网络分析、用地功能与公共服务设施网络分析、三维形态生成、专业协同评估、人机互动调整等基本功能的系统。

最后介绍该系统在深圳前海妈湾片区规划设计工作中的应用,以及深圳大学和清华大学的工作营活动中的实践尝试,对未来城市发展的价值动力的探索给予一定的启示。

理论基础

元城市系统的建立基于对城市科学经典理论的深入研究,从复杂系统、新陈代谢、可持续发展到网络理论、空间句法、形状语法等,试图建构不同尺度的城市空间形态生成与社会经济环境动态交互的理论模型,强化“空间—实体—规则”之间的多维度联动,让城市科学与城市艺术有机融合。

1.1 生成式设计

借助计算机算法,人们对城市空间形态的生成进行了一定的探索,如生成式设计。目前生成式设计主要有两大类。第一类是将城市设计方案抽象为大量相关变量的未知函数。第二类是基于实际业务逻辑,通过人工直接把城市设计方案梳理为相关变量明确的函数关系,通过运筹学算法寻找最优解,快速生成符合输入条件的结果。

本文回归到与之相关的城市作为系统的科学理论,先探究其可能的内在建构式的系统机制。

1.2 复杂系统的可持续建构

首先,本文探究城市作为复杂系统论的理论。在此基础上,城市新陈代谢理论将城市看作类似人体的有机生命体。此理论强调,原料、能源、水、食物等在城市生态系统中的流动方式定义了城市健康指数和可持续性。

资料来源:SHI W, GOODCHILD M, BATTY M, et al. Urban informatics. Singapore: Springer, 2021。

作为有机生命体,城市各个系统之间需建立可协同优化的机制。哈佛大学可持续规划导则项目提出一种可持续规划导则框架,包括5大发展目标、7大城市系统和4大空间层级。其中,7大城市系统为:景观、交通、水资源、能源、固态垃圾、信息和食物供给系统。

城市复杂系统的优化协同机制从网络理论角度更具有操作性和解释性。城市是人类社会经济环境等活动的集合体,以流动和场所为主体的各类活动都可被抽象为要素之间的联系和节点,共同构成复杂的网络系统。

GRANDJEAN M. La connaissance est un reseau. Perspective sur l’organisation archivistique et encyclopédique. Cachan: Les Cahiers du numérique, 2014.

从图网络的角度,空间句法认为城市空间形态不是社会经济活动的静态背景,而是社会经济活动的一部分,即城市空间形态的设计、建构、体验、更新、拆除等就是社会经济活动的自然组成部分。在此理论下,空间句法提出“空间—非空间”一体化模型,即自然地理空间、市政基础设施空间、房屋立面空间、社会经济空间、文化习俗空间乃至游戏故事与自然气候等非空间因素,通过多层次的网络系统彼此联系起来,从而用于揭示物质空间网络形态与功能运行网络之间的关系,解释城市中空间环境行为、非空间影响机制、形式与功能互动模式等。基于大量的实证案例研究,空间句法认为人们对社会、经济、环境的平衡发展追求将会以独特的空间结构建设与运行过程体现出来,即“空间结构的可持续性”。

在更微观的层面上,基于建筑实体的形式逻辑规则,形状语法提出自动生成建筑物和城市实体的路径。该方法通过规则构建、形状选择和模块组合等步骤,快速生成符合需求的几何形态。形状语法通常遵循自下而上的顺序,以最小形状单元为起点,按照预设规则进行组合和变化,最终构成一个完整的几何图形,其中所设定的规则集和生成步骤是一种建筑内在逻辑的表达。

CHAU H. Preserving brand identity in engineering design using a grammatical approach. Leeds: University of Leeds, 2002.

基于上述理论研究,本文提出3种形态生成方法,包括:图网络下的物质空间形态生成、运筹优化的实体形态生成和参数化的城市系统生成。在生成过程中,设计师进行方案创作的要素将被充分考虑,作为系统生成的必要因素。

该系统借鉴了空间句法的理论基础,即几何形态本身也能体现行为模式;同时也强调空间形态的生成可来自人们的方案构思本身。

对于空间要素,系统采用空间句法的定义,体现为4种常用表达模式,即像素点、轴线或线段、凸空间和等视域。这些空间要素都可抽象为一个点,而它们之间的交叉或重叠等则抽象为连接,共同构成了图网络,用于分析每个空间要素在网络之中的重要程度,如距离其他空间要素的远近等。

根据实证研究,城市空间形态在扩张过程中遵循双参数的韦伯函数。它们彼此制约,前者体现空间形态线性延伸的增长动力,后者体现团状聚集的增长动力。

同时,空间句法的研究也表明街道网络构成方式影响着交通出行,进而影响用地的分布情况;而用地本身的吸引力又影响着空间形态结构的调整。这是一个反复迭代的过程,其结果使得特定的交通流和用地在特定的半径下分布在对应的街道中。

本文试图研发另一种自生成算法,该算法满足如下要求:(1)遵循建筑设计和城市规划的内在逻辑;(2)生成结果的重点指标需尽可能接近规划方案所设定的地块目标参数;(3)生成速度快,排除迭代算法在生成过程的应用;(4)以数生形,建立参数与形态的强因果关系,降低空间形态的不确定性。

总体而言,该算法包括3个模块,分别是:基于规划建筑专业的业务规则库、基于运筹学的优化定量和基于形状语法的形态生成。

参数化设计属于技术层面的概念,面对城市规划设计应用,则还需其他经典理论支撑。本文探索了如何利用数学关系描述城市设计三维形态,最终构建出可用参数控制的生成式设计算法模型。

本文通过案例学习和业务分析,总结城市空间典型形态类型,抽取建筑主要参数,形成业务规则库,最终构建出高效准确、参数可控、目标限定的城市设计自动生成算法模型和工作流程。

本文初步构建了一套功能体系,寻求城市物质空间形态的人工演进如何与各专业系统的运转规律相互协同与匹配,辅助城市空间形态及其相关社会经济环境属性关系的生成,推动精细化的城市设计与控规协同。

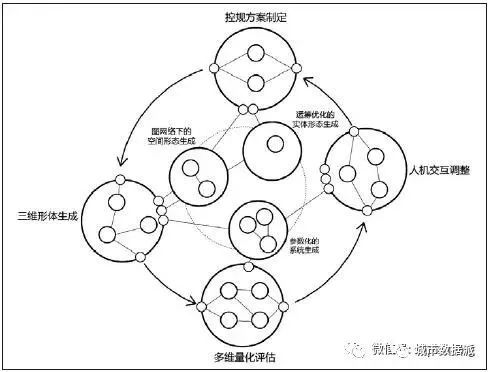

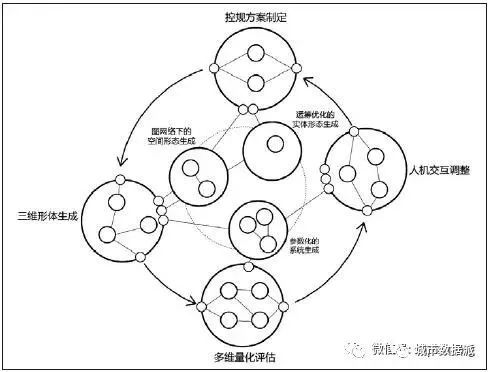

如下图所示,该体系分为4个模块,分别为控规方案制定、三维形体生成、多维量化评估和人机交互调整。各模块彼此联动,形成控制性详细规划与城市设计的协同机制。

每一个闭环开始于控规方案制定,来自用户提供或系统推荐。控规方案提供了二维用地数据和参数,经过形体生成模块实现信息升维;多维量化评估模块使用上一模块提供的三维几何载体,进行多专业量化分析模拟;分析结果可辅助设计师对方案进行研判,并选择优化方向和策略,以人机交互的模式,对控规方案进行修改;修改后的方案再次进入模块一,开始下一轮循环。

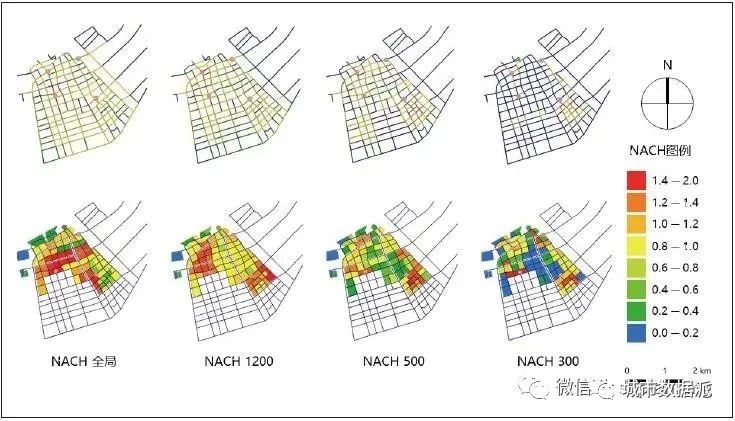

在空间形态方面,系统初步对路网的空间结构进行描述,这是由于路网结构是城市发展的骨架。路网的形式、密度及周边用地性质与开发强度等将会影响人们的行为规律和资源的流动,进而作为重要因素决定城市是否能可持续发展。常用的指标来源于空间句法理论,包括标准化全局整合度、标准化全局选择度等。

在个体行为形态方面,当个体行为共同构成大规模规律时,人群的集体行为又会影响到城市社会经济等层面的具体问题。由于大众数据源的出现很好地补充了官方数据源,适合于对人的行为活动进行补充描述,并用于研究城市形态和人的行为活动之间的关系。系统依托规划设计经验、总结城市空间与行为之间的规律,综合考虑“自上而下”与“自下而上”的发展路径,建构起空间与行为形态的动态网络分析模块。

在规划设计中,地块性质、开发强度、公共服务设施是重点考虑要素,特别是近年来不断强调生活圈的概念,期望通过5分钟、10分钟、15分钟等不同覆盖范围的生活圈,合理分配用地和公共资源。然而,生活圈的规模和划定又与各地块的用地性质、人口、开发强度等密切相关,需要采用均衡或最优解的算法来应对。系统除了采用诸如《居住区规划设计标准》《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》《城市公共设施规划规范》等规范,还考虑受投资收益、城市密度分区、城市视线通廊等因素的影响。

在模型上,选择空间句法算法和基于运筹学优化算法的结合。空间句法理论提出“前景网络”与“背景网络”理论,与“生活圈”概念具有一定的相似性。不同的尺度中,前景或背景网络具有不一样的空间影响范围。根据此理论,可确定不同用地与各类各等级公共服务设施的选址。

同时,系统还结合重力模型,考虑离散和连续优化在内的运筹学算法。其算法的目标是,在一系列的限制下,依据设施使用者的需求布置设施的位置,以使代价函数最小化。

在实践中,规划师需要面对不同类型用地,推敲相关指标的设定,并优化地块所对应的具象三维城市形态及其对应的人口、经济、环境性能等。该过程必然包含从抽象用地指标到具象三维形态的生成工作。

面向规划实践的城市三维模型自动生成方法采用如下算法。一方面,针对用地功能组合形式及建筑形式的风格选择问题,通过大规模数据的学习,抽取实践设计中较为常见的组合形式及建筑形态,并建立相对独立的原型,以便复用。另一方面,基于实践经验,提取设计师常用的设计指标;同时,结合相关规范作为输入约束,通过运筹学求最优解的方法,将上述输入参数、规范限定与自动生成问题转化为带约束的线性规划数学模型,求最优解,找出地块内符合该指标的建筑形态。

多专业协同评估是一种点与中心的信息交流模式,各参与方之间的信息交流具有唯一性与连续性。该信息沟通模式将来自不同专业的数据整合在一个平台上,实现了专业内、专业间的数据交流和信息最大化共享,从而保证了城市设计的高效率、高质量和可持续性。

在系统中,规划方案、能源方案、交通方案、固废处理方案,以及碳排放计算模型等需在规划设计的前期就进行详细的整合。

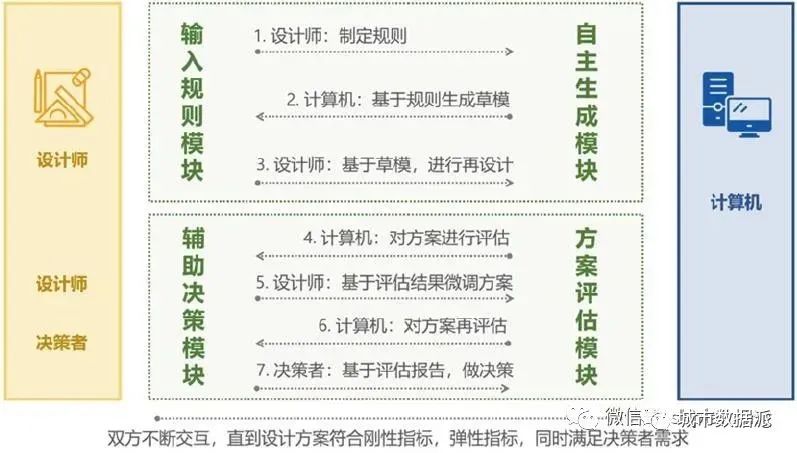

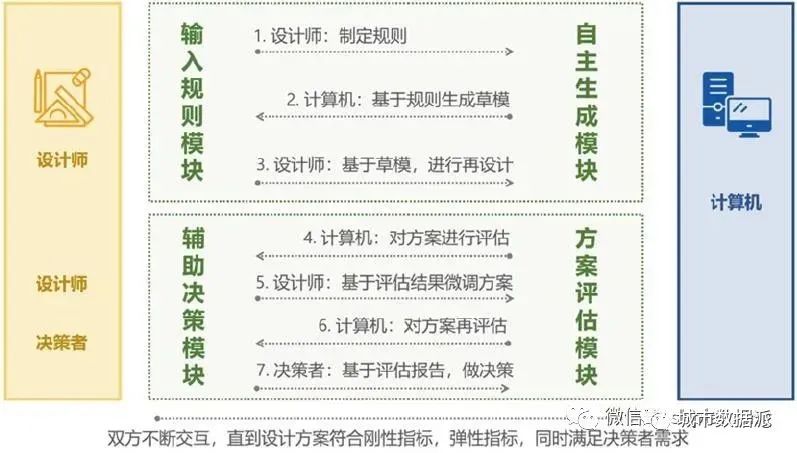

人机交互模块是面向用户的系统研发中的重要内容。此模块可以从4个方面开展:输入规则模块、自主生成模块、辅助决策模块和方案评估模块。通过人机互动调整的系统构建,能够将效益分析与规划设计优化一体化,大大提高设计的效率。

该系统的科学性和可行性有幸在深圳前海妈湾片区的规划编制工作和两个教学工作营活动中得到初步验证。

深港国际服务城位于深圳前海妈湾片区。该规划在编制的过程中强调“强交通、重生活”的理念,提出TOD的发展方式。为实现该目标,该片区的规划采用了前文提出的方法论,按照“指标确定—模型生成—多维评估”的流程编制规划方案。

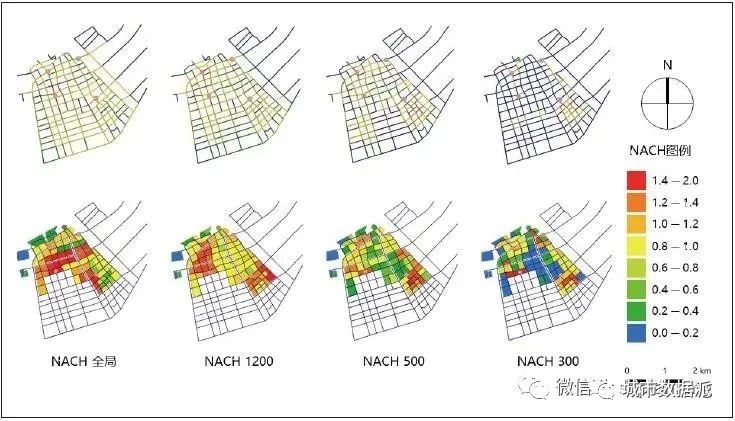

在“指标确定”阶段,系统基于已有路网与地块数据,计算不同出行半径(包括全局、1 200 m、500 m和300 m)下道路与地块的可达性。

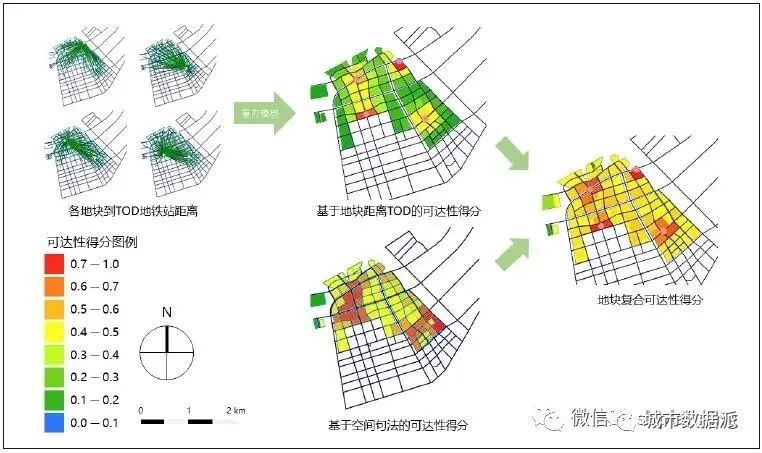

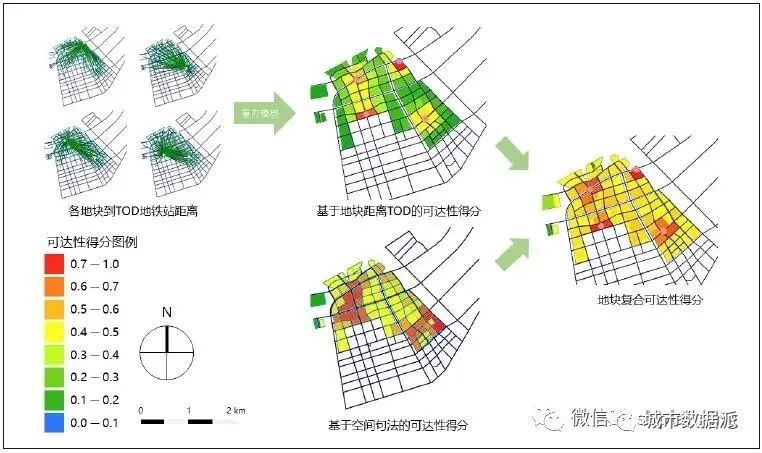

“可达性”同时考虑基于路网结构的可达性,以及妈湾片区规划的TOD中心对可达性的影响。

然后,系统基于不同生活圈大小,包括15分钟(对应1 200 m步行半径)、10分钟(对应500 m步行半径)和5分钟(对应300 m步行半径),对妈湾片区地块进行聚类,自动划分组团,形成不同等级生活圈。

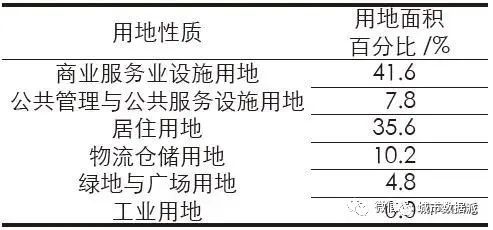

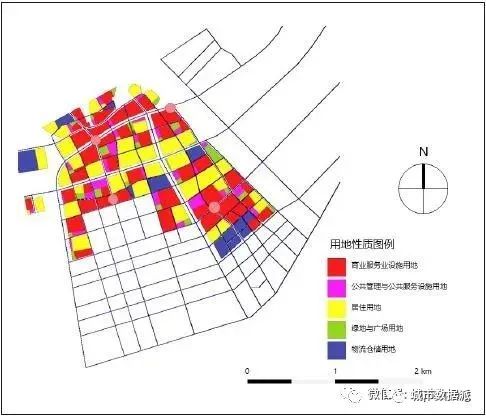

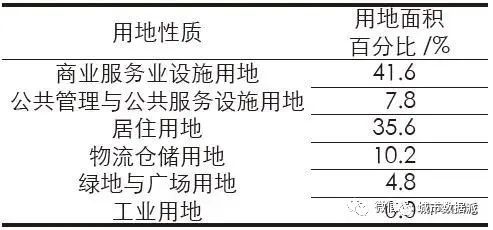

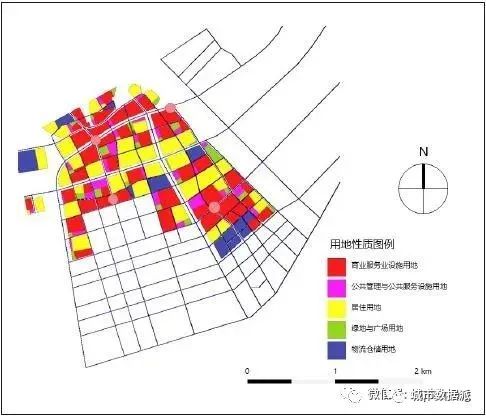

接着,系统基于生活圈划分结果、已有的用地平衡表、各类用地重要性排序,以及前文计算得到的地块复合可达性,把用地性质分配到各地块上。

最后,在计算结果中各地块的用地性质和复合可达性的基础上,依据容积率和可达性的关系,以及已有的各类功能的开发建设量,系统把各类功能的总建设量分配到各个地块上,完成容积率的分配。

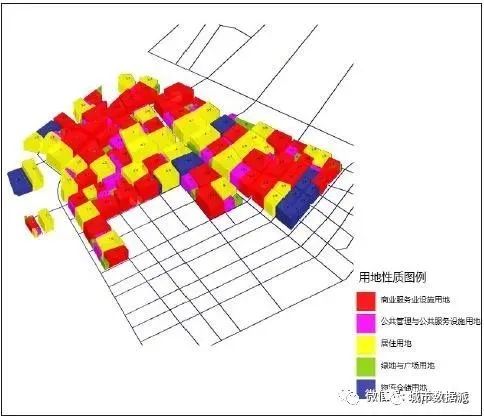

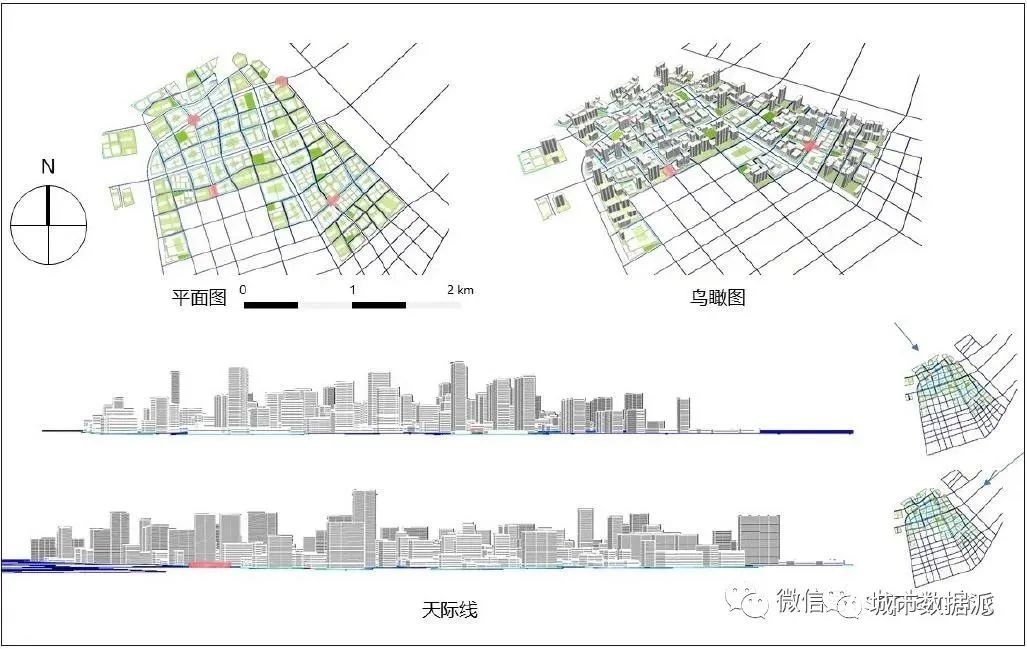

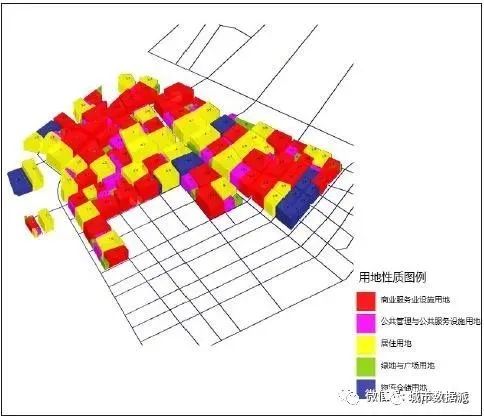

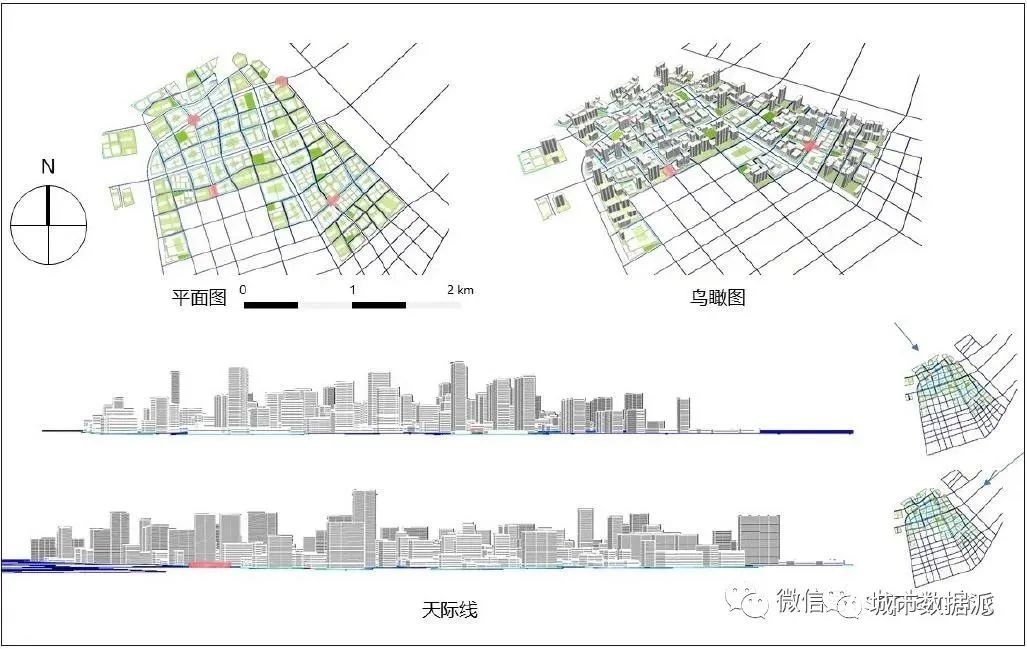

各个地块的用地性质和容积率等控规指标确定后,系统即可自动生成符合控规指标要求的城市设计方案的三维模型。利用前述的控规指标和生成的三维模型,系统即可对城市设计方案进行多维度的分析。

基于三维模型及各建筑的建筑功能,可对该方案可承载的人口数、耗能量、耗水量和固废产生量进行估算。进一步,基于耗能量与固废产生量,系统计算出能源碳排放量与处理相应的固废垃圾所产生的碳排放量,以辅助评估妈湾片区实现可持续发展目标的程度。

该系统作为开放性工具,用于辅助城市设计教学。在深圳大学王浩锋教授与朱文健老师组织的“律动城市•数字生行”工作营,以及清华大学黄蔚欣副教授与北京交通大学盛强副教授组织的中国建筑学会计算性设计学术委员会年会工作营“城市形态分析与生成”中,基于深圳北站案例,该系统得到了验证。该系统的操作界面较为清晰,便于学生快速上手,有助于学生理解城市设计的要素、规则和造型之间的关系,充分发挥其专业能力进行各种探索,最终提升教学质量。

面向未来更为复杂的城市系统规划设计,本文提出的系统只是初步的尝试。该系统试图定量揭示城市的形态美与社会经济环境等多方面要素的协同规律,并寻找城市发展的价值动力。然而,这种协同规律的挖掘涉及不同尺度的涌现与坍塌、个体行为与集体现象互动、动态自适应等多方面的机制,涉及人的主观目的与选择等心理因素,还涉及城市空间形态自我生成的内在成因等。因此,借助数字孪生①技术的元城市系统人工演进过程,在城市空间形态的涌现过程中如何平衡科学理性与艺术感性,以及这些规律如何在规划设计中实践应用,仍将是未来探索的方向。

①数字孪生是一组虚拟信息,从微观原子角度到宏观几何角度,全面描述真实或潜在的物质世界,通过仿真模拟、实时响应等,与物质实体进行交互,反映物质世界的全生命周期过程。

详情请关注《上海城市规划》2022年第3期《人工演进的元城市系统:城市空间形态的一种智能生成》,作者:杨滔,清华大学建筑学院;罗维祯、林旭辉、邓成汝,中规院(北京)规划设计有限公司。本文内容仅代表作者观点。

最近有朋友问我们:为什么没有及时看到推文?因为微信改了推送规则,没有点“赞”或“在看”,没有把我们“星标”,都有可能出现这种状况。

加“星标”,不迷路!看完文章顺手点点“赞”或“在看”,就可以准时与我们见面了~

原文始发于微信公众号(城市数据派):【实践案例】人工演进的元城市系统:城市空间形态的一种智能生成丨城市数据派

规划问道

规划问道