导读

中国城市规划学会学术工作委员会编撰了《治理·规划II》一书,阐述了对治理、空间治理、规划以及它们之间关系的理解,在高质量发展的要求下怎么治理、怎么规划和怎么更好规划的学术思考。中国城市规划(微信号:planning_org)特推出“治理规划”专栏,节选书中精彩篇章与读者分享。

本文字数:9235字

阅读时间:28分钟

作者 | 周建军

中国城市规划学会学术工作委员会委员,浙江舟山群岛新区总规划师

城乡景观风貌即城乡的风采和面貌,是涉及国土自然环境、城乡历史传统、现代风情、精神文化、经济发展等的综合表征。景观风貌不仅包含了看得见的空间景观,如建筑形式、建筑色彩、山水格局、绿化,还蕴含着城乡的神韵气质、地方的市民精神、风俗习惯与科教文化。因此,城乡的景观风貌是城乡特色的最主要体现之一,也是城乡的软实力和竞争力。海上花园城建设是舟山在新型城市化时期提出的新的建设目标。而城乡景观风貌是彰显海上花园城特色、营造海上花园城美好环境、提升海上花园城竞争力的重要一环,因此,在舟山的城市发展中, 研究如何保护城市的传统景观,如何形成城市的特色风貌,如何提升城市的整体环境水平,如何创造具有活力的城市空间,具有非常重要的意义。

#1

海上花园城研究的背景

近一二十年来,一些西方后工业化国家为了提升国家的软实力和综合国力, 纷纷开始实施打造“美丽国家”的战略,从制度建设入手,推进和保障城市景观风貌的改善和提升。如:法国于1993年、日本于2004年分别出台了景观法。德国早在1970年代就开始通过实施城市风貌规划对城市更新进行引导和控制。

中国实施改革开放后,城乡一体化进程为城市的经济发展带来了勃勃生机, 但随着城市规模的不断扩张,城市景观风貌发生重大改变,原有城市特色风貌逐渐消失,原有的城市标志景观被代替、被拆除,这已然成为当今中国城市发展进程中的一个重要问题。

2012年召开的党的十八大提出了“要把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国, 实现中华民族永续发展”的战略目标,2013年的中央城镇化工作会议上提出:“要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然。让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁……要传承文化,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇。” 美丽中国建设的重要内涵之一就是城乡景观风貌历史文脉的保护与具有地域特色的景观风貌活力的创造。

2017年11月30日,浙江省十二届人大常委会第四十五次会议通过《浙江省城市景观风貌条例》,这是全国首部针对城市景观风貌管理的法规。条例与国家大力推行的城市设计制度相衔接,加强城市景观风貌的规划设计和实施管理,提出促进公共环境艺术发展的具体措施,对于保障和推动“美丽浙江”建设具有重要意义。2018年,浙江省提出“大湾区大花园大通道大都市区”建设的重大战略部署, 将“四大建设”作为现代化浙江建设的主战场和大平台,要求对标其他先进国家建设成果,高起点谋划、高标准规划、高质量建设,加强生态管理,科学规划布局, 促进城市又好又快地发展。

2012年舟山市在《浙江舟山群岛新区空间发展战略规划》中提出了建设“海上花园城”的空间发展战略,随后这一战略又在城市总体规划中进行了进一步落实。2016年2月,舟山市委中心组进行了“海上花园城市”专题学习。2017年2月,舟山市第七次党代会提出“建设自由贸易港、海上花园城”的大会主题要求。2017年5月,舟山市委市政府发布《关于建设海上花园城市的指导意见》,提出到2030年基本建成海上花园城的总体目标,将海上花园城市建设正式提上日程, 并同步将“四个舟山”“五大会战”作为海上花园城市建设三年行动计划的重要抓手和项目支撑。

#2

海上花园城景观风貌现状和案例研究

2.1 海上花园城景观风貌现状

2.1.1 舟山景观生态格局现状分析

舟山整体具有独特的山海城格局,“峦分南百安,溪连湖海城,湾聚岛丘园,海天映舟山”,其自然景观集“海岛、海湾、山丘、河渠、滩涂、鱼塘、农田”等多样要素于一体。岛上山体具有连绵山峦、孤立山体、低丘缓坡等多种特征,形成多层次的山体景观和轮廓形象;岛内河渠属于山溪性河流,河渠上游连水库,下游河道纵横交错,形成平原水网,汇流支流后入海,城市则受到海岛形态与岛域山体分割影响,城市“靠山—跨山—沿海”跳跃式发展,形成“环岛组团串珠”的结构。

“山海夹城”是舟山生态格局的主要特征,从城市生态敏感性和适宜性格局分析来看,当前城市建设用地基本集中处于山海之间的适建区域,但从现状生态控制区格局来看,生态控制区主要分布在舟山本岛中部的山体区域,城市建设空间位于山海之间的平原空间和围垦空间内。总体来看,舟山本岛生态资源丰富,但在城市的发展建设过程中,主要体现出以下几个问题:

(1) 老城区建设用地相对不足,缺乏与山城之间的生态缓冲空间

定海老城区由于建设用地紧张,城市建设往往紧邻山体,缺乏必要的生态缓冲空间。如丹桂园、金岛花园等小区都紧邻山体建设,由于居住小区的开放性比较差,对城市公共空间和山体生态空间造成了一定的阻隔,既不利于山体生态空间的通达,也不利于依托山体自然条件的城市特色公共空间的营造。

(2) 新城城市空间与海岸之间存在视线阻隔

新城滨海区域由于部分建筑过高、体量较大,对城市滨海景观造成了一定的遮挡,使城海之间的视线联系被阻隔。同时,滨海区域虽预留了大面积的绿化用地, 但是由于建设的滞后,目前开放性和可进入性仍然较差。如临城海景道滨海一侧, 种植了较多高大乔木,阻断了行政轴线景观带与海面的视线通廊。

(3) 山体与海面欠缺畅通连续的生态径迹

从现状生态控制区格局来看,主要分布在舟山本岛中心的山体区域,山体与海面的生态通廊被城市建设打断,导致山海间生态关联性不强。如位于定沈线南侧的尖家岗与石家岭原本作为连续成片的城市丘陵,发挥着联通山海的重要生态作用,但由于嘉盛华庭及生产用地的建设,阻断了原本通畅的生态径迹,对城市理想生态格局造成干扰。

(4) 部分山体孤立于城市中心,山城融合欠佳

城市中部分山体孤立在城市中心,成为城市建设的陪衬,未能得到充分利用, 未与城市空间融为一体。如青龙山原本是城市中面积较大的生态斑块,且联通本岛中部的山体,具有极佳的城市景观和生态的潜力。但在城市建设过程中,它曾被孤立于城市空间之外,仅作为城市的背景,使其生态复合价值难以体现。

2.1.2 舟山环境景观品质感知分析

对于舟山建成环境内部的景观品质的现状情况,从城市特色自然景观、公园体系、自然水系、道路景观、滨海空间、人文景观、生活景观七个方面进行景观感知分析。

(1)城市特色自然景观

舟山因其特殊的地理环境,具有特色的“湾、峡、岬、岛”、“山、岙、汀、水” 等自然景观资源,但在城市建设过程中,缺乏对其合理地开发和利用,导致此类空间的特色没有与当前城市建设的景观打造相融合,城市整体的景观亮点不足。同时,对此类景观资源的保护和视线控制也较为缺乏,导致这些特色自然景观资源空间感知体验不足。

(2) 城市公园体系

从城市公园现状来看,虽然近期进行了一批城市公园的建设和景观的提升, 但从整体来说老城中心区仍缺乏大型的城市公园,而新城区仍有大量公园待建设, 特别是社区公园相对不足。同时,由于城区内部的绿道建设尚未完整,位于城市中心的公园和城市临山、滨海等自然生态空间的联系缺乏,城市公园之间的线性联系也较为欠缺,城市公园的空间感知体验较差,尚未形成较为完整的城市绿地体系。

(3) 城市自然水系

河流空间是联系山海的重要生态廊道和景观通道,但由于城市建设,大量水系两岸的空间被硬质化,河道空间被渠化,河流的生态特征被弱化,河流未发挥应有的生态景观功能。定海老城区内部河流渠化过于严重,河流空间被严重挤压, 河流两侧预留绿化空间较少,同时与周边城市用地的互动关系较差;新城区范围内部对于河流两侧空间具有一定的预留,但岸线多为渠化空间,自然化不够,两侧景观质量不够高,无法形成具有一定生态景观体验的城市景观,也无法形成代表城市的特色空间特征。

(4) 城市道路景观

舟山城市景观道路的绿化覆盖率较高,道路景观可以被较好地感知,但是道路景观水平却参差不齐。虽然部分重要景观道路经过改造,景观水平有了较大的提升,但从总体上来说城市道路两边的景观空间层次仍略显不足,景观组合关系较弱,道路景观未能较好地和周边建筑物相融合,景观的特色不够鲜明。同时, 由于滨海、临山的空间开放性较差,在城市道路上对山、海等自然空间要素的感知较弱,不利于城市特色的塑造。

(5) 城市滨海空间

舟山虽具有较长的城市海岸线,但在城市建设过程中大量滨海空间却被特殊用地和工业用地占用,导致建成环境内近海可见海的滨海空间不足,能够近海的生活和游憩型滨水空间较为缺乏。而城市围垦和应对防洪需求的堤岸硬质化建设, 又造成滨水岸线的自然度较低,滨水空间内的植被覆盖率不佳,滨海空间的生态特色不足,景观特色不够鲜明。

(6) 城市人文景观

舟山在长期的城市发展过程中形成了大量的人文空间,但这些空间的景观塑造却较为欠缺,如定海老城区范围内有大量的井文化空间、桥文化空间、港口文化空间、船埠文化空间等历史文化空间,此类空间缺乏精致化打造,未能聚集人气, 形成城市文化的触媒点。此外,舟山还散布着大量的码头和工业文化遗产,但缺乏整体性的景观打造,导致体验感和景观感知不强,标志性特征不明显。

(7) 城市生活景观

老城区范围内社区居住空间的环境品质不佳,密度较高,缺乏特色开敞空间和特色的景观空间。高密度低容积率的老城空间现状,导致舟山的老城空间景观体验较差,景观感知不足。新城范围内由于多为封闭式的住宅小区,且公共开敞空间的建设尚未完成,因此,居住区内部缺乏集中开敞的公共空间,社区景观感知力相对较弱,花园生活空间生态品质欠佳。

2.2 国内外案例借鉴

2.2.1 新加坡“花园城市”建设

新加坡立足于长远的横向、纵向多层级规划,在1965—1996年实现了从“花园城市”美好愿景到真正“花园中的城市”的转变。具体措施如下:

(1) 构建多层级的公园体系激活城市空间

规划每个新镇应有一个10公顷的公园,居住区500米范围内应有一个1.5公顷的公园,每千人应有0.8公顷的绿地指标,并要求在住宅前均要有绿地。

(2) 串联绿道网络打造多元主题

通过绿道网络将点、片状散布的大型公园绿地以网状形式串联起来;突出多元主题公园建设,利用泄洪区域建设以生态为主题的雨洪公园,通过融入科技和生态节能,打造滨海湾公园等。

(3) 构架“生态天桥”弥合生境

通过“生态天桥”的建设,将被道路割裂的生态区域联通起来,保证了生物自由迁徙的途径。

(4) 建立多维立体的“翠绿都市和空中绿意”行动计划

通过容积率补偿、绿化屋顶津贴等政策,鼓励开发商在各类项目中利用地面公共花园、屋顶花园、天空廊道和垂直绿墙等多维度的垂直立体绿化,5年增加空中绿化约40公顷。

2.2.2 厦门城市景观塑造与规划管控

厦门素有“海上花园”的称号,并获得过中国人居环境奖、联合国人居奖等荣誉。而针对腹地和经济体量小的特点,厦门历届政府十分重视城市景观风貌的塑造,更是提出“美丽厦门”战略,以“美丽”作为发展的主要目标。

(1) 保护城市自然山水格局

厦门从2000年就开始编制山体保护规划,将50米高程以上的山体划定为禁止建设区,后来陆续编制蓝线、绿线、溪流整治、山水格局保护、生态红线划定、城市发展边界划定等专项规划,保护城市山水空间,控制山水之间的沟通廊道,将生态控制线定桩立界确定下来,并通过法规规定其使用范围和适用调整程序, 严加管控,形成极为特殊的山水格局。

(2) 保护与延续历史风貌景观

在历史风貌景观的延续和创新方面,除最具有代表性的集美新城对嘉庚风格的延续以及重点门户建筑(机场、动车北站等)的新闽南风格尝试外,还将翔安东坑湾片区以及外罔小城镇镇区划定为厦门特色控制区,确定按新闽南风格进行管控,参照集美新城的经验,提炼屋顶、立面等控制要素加以控制,强化历史风貌的延续传递区域,强化地域特色。

(3) 加强重点区域风貌管控

对城市景观风貌的控制引导主要是通过重点区域(城市重要景观区、城市重要节点区和城市重点建筑)控制以达到塑造目标。重点区域是指对城市景观风貌影响程度较大的区域,包括城市重点片区、三边(山边、水边、路边)、三节点(城市中心节点、市民活动节点、交通枢纽节点)区域。

针对重点区域的建设,从规划直到实施,其审批流程始终比普通地区严格, 重点区域需要严格的设计和审批流程,普通地区通过技术管理规定、技术规范、技术管控通则等就能实现管控。如,针对集美、翔安、同安、海沧等新城重点片区,都先向国内外知名规划设计机构征集概念性城市设计方案,确定整体景观框架,再由地方规划院将城市设计概念转化为可实施的控制性详细规划,然后将地块设计图则纳入出让条件,将控制意图落地;对于最能体现厦门滨海特色的海岸线,则进行景观修规深度的浪漫岸线设计,细化具体的节点方案;而关系到山水格局保护需要的十大溪流,则提出小流域整治方案,以蓝线水系梳理和周边土地利用协调为重点的综合性视角,开展整治规划,作为整治工程的指引。

#3

海上花园城景观风貌规划与引导

针对舟山城市建成环境与自然环境耦合性欠佳,“近山不亲山,临海不亲海”, “城在景中景不现,景在城中不见景”等问题,通过规划对海上花园城整体景观结构进行重构,对重要的景观节点、景观轴线、景观片区以及景观要素进行控制和引导,在宏观上构建能充分体现城市特色的通山达海的良好景观秩序,在微观上提升重要片区、主要节点的城市景观品质,营造具有海岛自然和历史文化特色的城市空间。

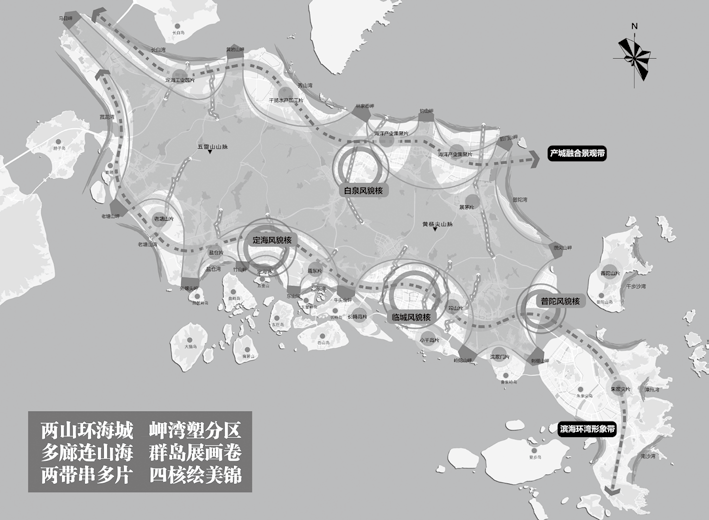

3.1 规划结构布局

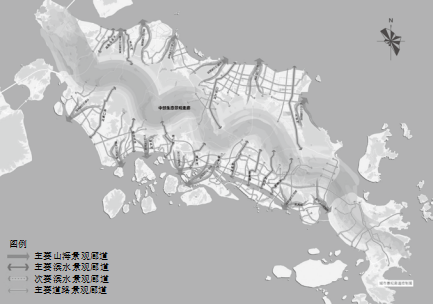

规划总体目标:构建“通山连海绘美锦、金带银线缀群星”的整体景观格局(图 1)。

图 1 舟山中心城区景观结构图

通山连海绘美锦:指立足舟山最重要的“山海岛城”这一景观空间特征,通过强化山海廊道与边界,彰显最重要的自然格局资源禀赋,并对规划区域提出整体层面的控制引导要求,加以规划设计引领,统筹绘织有机和谐的城市景观风貌华锦。

金带银线缀群星:“金带”为主要的城市景观风貌带,主要依托海天大道,东起盐仓、西至普陀山,串联各大景观风貌重要区域,联系城市各阶段发展印迹, 形成城市意象的关键线索;“银线”为景观风貌主题线,可以通过特定的游赏方式,集中感知一个或若干景观风貌特征,强化对于舟山某一风貌特质的认知;“金带”与“银线”沿线的公共空间中点缀众多景观风貌节点,宛如一颗颗璀璨靓丽的群星, 通过公共环境艺术等形式艺术化表达景观风貌主题,画龙点睛,使得这幅盛世华锦更加熠熠生辉。

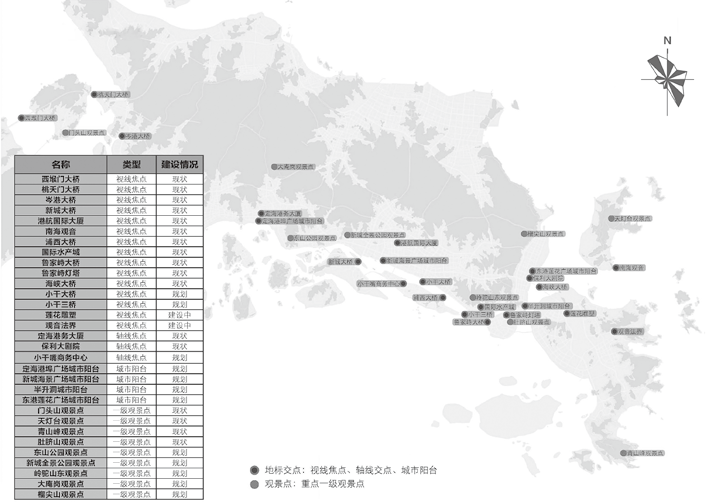

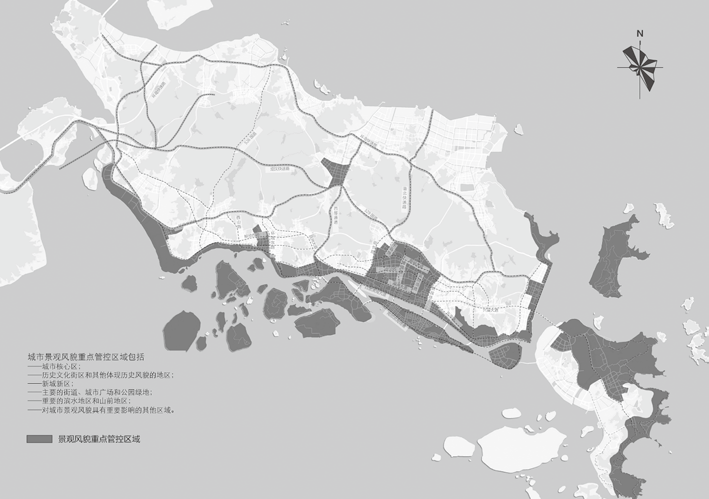

3.2 重要节点布局

加强重要节点的景观形象塑造,展示不同片区的城市景观风貌。重要节点包括重要门户、地标节点、重要公共空间、重要观景点四种类型(图 2):

(a)

(b)

图 2 舟山中心城区重要节点图

(a)重要地标与观景点分布图 ;(b)重要公共空间分布图

重要门户:门户是访客进入舟山的必由之路,是人们对舟山的第一印象。舟山目前以高速路为主作为主要的进出口,预计随着高铁的开通,接下来高铁站也将成为重要的门户。强化门户具体设施的形象塑造以及门户地带周边环境的打造, 以凸显舟山景观风貌特色,给人留下鲜明而深刻的感知形象。

地标节点:城市地标是城市标志性建构筑物。它们代表了市民对舟山的理解与共识,也是对访客所呈现的舟山名片,是城市整体景观风貌意象的形成的结构性线索。如“海上日出”主题雕塑,又如南海观音造像。他们在景观风貌与文化方面具有唯一性,在整体环境中处于中心地位。地标往往坐落于重要的公共空间或轴线交点,其立意与形象对片区乃至舟山整体的影响较大,需要准确反映舟山特色。

重要公共空间:城市公共空间是城市生活的重要场所,是自然与城市环境的精华、多元文化交流的载体,具有独特魅力。舟山重要的公共空间包括了开放滨水空间、市民广场、公园绿地、重要建筑物的附属开放空间等。在公共空间打造时应注意关联该片区的景观风貌特征与空间特点,做到空间和谐、整体统一、主题明确、活动丰富。

重要观景点:城市观景点是视觉感知城市景观风貌的重要节点空间,能够对片区乃至整体城市在同一时间内形成完整意向,加深对城市景观风貌特色的整体认识,建立对城市的具象理解。舟山城市观景点的选择与营造,需根据城市具体的空间格局与视廊视域关系,结合景观感知游线的策划进行。

3.3 重要线性空间布局

加强对重要线性景观通廊的视线保护,营造城市同自然景观相融合的感知体验。重要线性空间包括景观风貌轴线、景观风貌廊道、道路与街道、重要边界四种类型(图 3)。

(a)

(b)

图 3 舟山中心城区重要线性空间布局图

(a)道路管控图 ;(b)景观廊道管控图

景观风貌轴线:依托海天大道打造舟山城市景观风貌的主轴,在这条横跨全岛、串联三大城区的轴线之上,凝聚了舟山的城市发展历程,浓缩了舟山城市文化亮点,集中展现了舟山各个时期的景观风貌。规划立足这一重要轴线,整合景观风貌资源,提振景观风貌建设,融汇整体景观风貌。

景观风貌廊道:舟山重要的景观风貌廊道包括山海廊道与滨水廊道。在分类分级的基础之上,以发挥廊道生态功能和景观功能为主要目的,重点控制廊道的宽度和长度。尤其对于与人的活动关系更为密切的滨水廊道,对其岸线、仰角进行控制引导,打造视线通廊。整体营造通山连海的掌状廊道系统。

道路与街道:按照在城市景观风貌中的不同作用划分道与街,分为交通型景观型、综合型、商业型。作为城市景观风貌的重要表情,街道界面的各要素均需围绕舟山城市景观风貌这一核心进行打造,包括街道尺度、建筑贴线率、绿化与景观设施等,做到有机和谐而又特色鲜明。

重要边界:边界是人们感知舟山的重要线性要素,主要包括了沿山边界与滨海边界。根据舟山的空间格局,以南部的山海边界与城市关系更为紧密,对城市景观风貌的贡献更大。应对南部沿山边界与滨海边界加强控制引导,进一步塑造景观风貌特色。

3.4 重要景观要素控制与引导

加强对重要景观要素的控制和引导,保障城市整体景观风貌的和谐统一。重要景观要素包括建筑风格、色彩分区、夜景灯光三部分内容:

建筑风格引导:结合不同区域的特点,对建筑风格进行分区引导。以现代简约风格为主导的规划控制区主要是指舟山的产业新区,以现代建筑风格为主导的规划控制区主要是指舟山的城区,以现代田园风格为主导的规划控制区主要是指舟山的朱家尖岛和大猫岛、盘峙岛等定海南部诸岛,以现代中式风格为主导的规划控制区主要是指舟山的南部沿海区域以及长峙岛、小干岛,以中式风格为主导的规划控制区主要是指舟山的定海古城以及普陀山岛。

色彩分区引导:舟山的城市自然色以“蓝天、碧水、青山、绿岛”为主色调, 结合城市的气候特点,并综合考虑城市的历史文化特点,舟山建筑色彩的控制原则是“以黑白灰为主色调,适当搭配一些清新明快的暖色调;清新、淡雅、和谐, 有机融合自然山水色”。

夜景灯光引导:夜景灯光进行分区管制。①景观照明许可设置区:许可设置区对应于城市总体规划确定的公共设施用地以及城市滨海开放空间,在该区域内设置夜景灯光原则上是鼓励的,但要经过专业化设计、论证,保证效果和品味。②景观照明限制设置区:限制设置区对应于城市总体规划确定的除商业用地外的其他适宜建设区,在该区域内原则上不得设置夜景照明,但在特殊情况下,如在居住用地、工业用地等用地范围内配套商业建筑、商业街区、旅游场所等,则要严格控制其亮度、辐射范围。③暗天空保护区:对应于城市总体规划确定的禁止建设区,暗天空保护区内仅允许设置必要的功能性照明路灯,但禁止使用漫射光、半截光灯具,必须使用截光型路灯灯具,杜绝照向天空的逸散光。

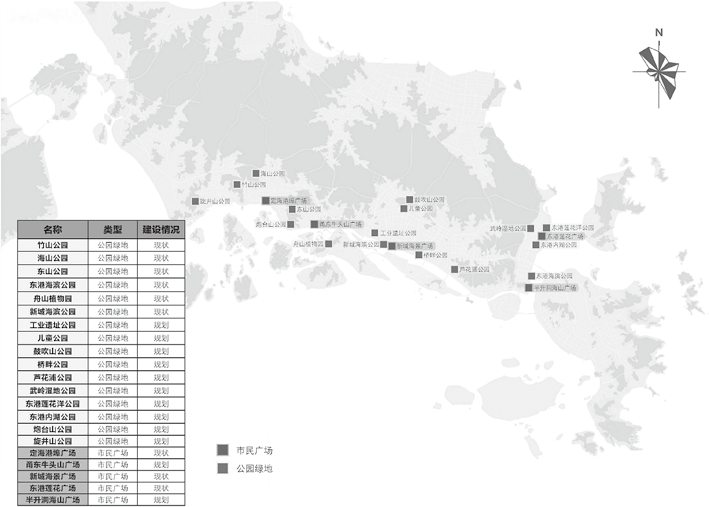

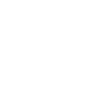

3.5 重点管控区域

将对城市景观风貌具有重要影响的区域,如城市核心区、历史文化街区和其他体现历史风貌的地区、新城新区、主要的街道、城市广场和公园绿地、重要的滨水地区和山前地区等划定为景观风貌重点管控区域。加强对重点管控区域详细规划层面的景观风貌研究,加强对重点管控区域建设项目的方案审查,评价其对城市景观风貌产生的影响,加强对重点管控区域建筑风格、色彩、材质、照明的管控与引导(图 4)。

图 4 舟山中心城区景观风貌重点管控区域图

#4

海上花园城景观风貌实施治理策略

为了实现“海上花园城”的建设目标,结合舟山自然风光、历史传承,打造独具特色的海岛城市和建筑风貌,构建“山、海、城”相融共生的海上花园景观, 从生态本底优化、感知体验营建、环境品质提升三个方面,从宏观、中观、微观三个层次,提出海上花园城景观风貌实施策略。

4.1 生态本底优化策略——宏观层次

治理策略一:群岛分级分类生态管控策略

首先从生态敏感性评价和生态系统服务功能评价两个方面,构建舟山群岛分级分类体系,划定生态保育区域和海岛空间管制区范围,加快建立生态保护空间分级管控政策机制,形成差异化管控规则。采用错位联动的城市岛域开发行动, 充分发挥现有资源,实现特色化发展,构建千岛海上花园特色岛屿和渔村。

治理策略二:海岛空间布局有机融合策略

中心城区在划定生态基本控制线的基础上,应采用组团式发展模式。充分利用山体、森林、湿地、河流水系以及海洋、群岛等多元自然生态要素,构建“山— 城—海—岛”“观山望湖通海”的生态空间格局,使城市空间能够和自然环境更有机地耦合。

治理策略三:特色岛域景观开发保护策略

特色岛屿开发和保护中要严格控制建筑色彩风貌,天际线、视线通廊和重要建筑的建设,充分挖掘舟山岛域景观和文化特色,加强城镇的开发建设和自然环境、人文景观的融合,形成近、中、远相结合的良好视觉景观。

4.2 感知体验营建策略——中观层次

治理策略一:特色景观要素提升策略

景观生态要素包含山、海、水、林等特色要素,应注重于修复整体景观格局及其各要素间的功能联系,并提出美城、理山、治水、茸岸、增园等一系列景观生态修复和修补行动计划。如针对山体,提出矿山复绿、环山绿道建设等空间修复行动;针对水系,提出滨河界面建设、河涌整治等自然优化行动;针对海域, 提出岸线修复等滨海提升行动;针对林地,提出林地复绿、郊野公园建设等林地复绿行动。

治理策略二:特色景观路径联通策略

针对舟山各景观要素之间联通性差,整体景观系统不完善的现状,通过多条景观道路、景观河道等线性景观空间的打造,加强各景观节点、景观要素之间的联系,提升道路绿化景观,形成完整的城市景观系统,建设如滨海景观大道工程、滨水慢行网络工程、登山步道工程等。同时,加强对自然景观资源的视廊管控, 构建起城市重要公共空间节点、观景点和山、海之间的视线联系,严格控制视廊内的建筑高度,使城市的自然特色能在更多的城市公共空间被感知。

4.3 环境品质提升策略——微观层次

治理策略一:城市多彩花园体系营造策略

新建和修复舟山各级特色景观公园,建立多层级的公园体系,并融入舟山文化特质,创造宜人的城市多彩花园。实施“300 米见绿,500 米见园”、园林精品、立体绿化工程,推进城市公园、街边游园、街心绿地、乡村公园、花园单位、花园小区建设,增加城市绿地总量,提高城市“绿视率”和“花视率”。同时,通过引入垂直绿化、屋顶绿化、树围绿化、护坡绿化、高架绿化等立体绿化形式,丰富城区园林绿化的空间结构层次和城市立体景观艺术效果。

治理策略二:城市自然景观品质提升策略

围绕“湾、峡、岬、岛”“山、海、水、林”等自然景观资源,结合城市公共空间的设置,打造具有标志性的城市景观节点。增强城市滨海、临山空间的开放性和通达性。使海岸线更多地向公众开放,并严格控制城市滨海建筑的面宽。结合山体,建设城市公园。结合登山口打造城市公共空间景观节点。择选凸显舟山地域特色的植物,构建契合城市景观的特色植物组合模式。

治理策略三:城市文化景观品质提升策略

结合舟山的地域文化,提炼能展示舟山城市个性魅力的古城、佛教、渔港等文化标识元素,构筑完善、科学、合理的城市标识系统。结合城市重要公共空间, 设置能体现城市文化特色的公共艺术品,在提升城市公共空间品质的同时,使城市的文化能够被更好地传达。

#5

结 语

城市景观风貌的营造,对城市品质和竞争力的提升具有非常重要的意义。为推进舟山海上花园城的建设,在《浙江省城市景观风貌条例》出台后,舟山市编制了《舟山城市景观风貌专项规划》,规划针对当前舟山城市景观风貌存在的问题, 立足海岛城市特质,构建了结构布局—控制引导—实施策略,三位一体的城市景观风貌规划和治理体系,以期实现从规划到行动全周期的精准管控和引导。

参考文献(上滑查看全部)

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

治理规划 | 周岚、丁志刚:新发展阶段中国城市空间治理的策略思考—— 兼议城市规划设计行业的变革

点击图片阅读全文

治理规划 | 孙施文:为空间治理的规划

点击图片阅读全文

独家解读 | 吕斌:加强城市与建筑风貌管理,助力美丽中国建设

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):治理规划 | 周建军:海上花园城风貌规划与实施治理策略研究——以舟山城市风貌规划为例

规划问道

规划问道