【作者简介】

谢英挺,厦门市城市规划设计研究院有限公司副总经理,教授级高级规划师

陈卫龙,厦门市城市规划设计研究院有限公司总体规划所规划师

提要

剖析当前城镇开发边界划定工作中存在的市级规划对县级规划战略引领不足、关联指标对城镇开发边界约束较大、城镇开发边界与永久基本农田协调困难、市县城镇开发边界的动态监测与修正规则缺失等实际问题及其成因,总结赣州市“三区三线”划定试点工作经验,介绍赣州市制定全域空间策略、合理分解市县约束指标、采用多情景比较方法建立全域监测机制的技术创新,提出“战略引领、指标约束、三线协调、统筹监测”的市县统筹工作路径,形成“图数线”对应的城镇开发边界划定方法,发挥城镇开发边界在空间治理中的综合作用,有效引导市域国土空间的保护与开发。赣州作为试点城市,其实践探索也将推动市县城镇开发边界划定与管控从“静态”转向“动态”、从“数量”转向“质量”、从“刚性”转向“弹性”,从而达到划定工作与空间治理结合的目的。

关键词

城镇开发边界划定;市县统筹;“图数线”对应;“三区三线”;赣州市

城镇开发边界、生态红线、永久基本农田三条控制线是国土空间保护与开发的重要政策工具,也是市县国土空间总体规划编制的核心内容,其中城镇开发边界的划定更是规划工作的重点与难点。目前,国内学界对城镇开发边界研究主要聚焦在划定方法与政策管理上,包括划定技术路线与实施管理、界内外政策、漂浮指标、调整机制、运作策略、“三区”与“三线”的关系探讨等内容,从市县统筹视角讨论市县城镇开发边界划定方法的论文较少。与此同时,在当前市县国土空间总体规划编制工作实践中,划定市县城镇开发边界也存在不少技术难点。江西省作为全国“三区三线”划定试点省之一,已制定“三线”划定技术规程,并开展了三轮“三区三线”试划工作。赣州市作为试划地级市,结合市国土空间总体规划(以下简称“市级总规”) 编制,就“三区三线”划定开展了实践探索,并在持续修改完善该工作。本文从市县统筹视角出发,介绍赣州市县城镇开发边界划定的实践与创新,讨论市县城镇开发边界划定存在的问题、工作路径和技术方法。随着2022年4月《全国“三区三线”划定规则》的出台,各地市将加快“三线”划定工作,赣州实践及其总结的方法将为其他城市提供一定经验借鉴。

1 市县城镇开发边界划定的问题与成因剖析

1.1 在市县指引上,市级规划对县级规划战略引领不足

《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》提出市级总规“要统筹提出县人民政府所在地镇(街道)、各类开发区的城镇开发边界指导方案;县级总规应依据市级总规的指导方案,划定县域范围内的城镇开发边界”,市县城镇开发边界要采取“自上而下、上下联动”的组织方式,同步推动城镇开发边界划定工作。这些要求体现了城镇开发边界划定与管控的层级传导,基本形成“省级层面明确总体格局、市级层面统筹管控空间形态、县级层面具体划定边界”的思路,其中市的空间统筹引导与区县的边界划定是城镇开发边界划定的核心和难点。在实践过程中,市级层面往往只关注市辖区的发展而不重视对各区县的空间发展统领,或者缺乏较好的空间统筹方法,市县城镇开发边界划定方案仅仅是市辖区和各县城镇开发边界的简单汇总,并未体现全市域从空间引导到边界划定的思路,市级总规编制组也难以协调市县两级的发展诉求,为城镇开发边界划定争论不休,虽通过多轮的上下互动,仍难以达成一致。

市县城镇开发边界从划示到划定的方法设置,其目的在于通过层级传导来实现规划体系的上下传导与落实监管,而现实中市县城镇开发边界的矛盾纷争本质上是市县治理主体之间对土地发展权的争夺和利益博弈。只有强化市域空间统筹平衡,结合市级总规制定空间发展战略引领,统筹农业、生态、城镇空间布局,并通过市县博弈协同的工作过程来达到市县城镇开发边界的合理划定。

1.2 在图数对应上,关联指标对城镇开发边界划定约束较大

城镇开发边界的空间规模与建设用地、耕地、农田等指标相关联,根据《全国“三区三线”划定规则》,城镇开发边界面积还受到与现状城镇建设用地规模成倍数关系的约束,城镇集中建设区规模也受制于新增规模指标。一方面,建设用地指标对城镇开发边界的划定产生正向约束,而建设用地指标是自上而下分配的,目前诸多省份分配到各地市的建设用地指标迟迟未定且数量有限,基于争取更多建设用地指标的愿望和对上级监管的担忧,市县总规在预测建设需求时往往以人口规模增长、发展潜力较大等理由,做大建设用地规模以划大城镇开发边界。另一方面,非建设类指标对城镇开发边界的划定产生反向约束,林地、耕地等被建设占用的核减与腾挪情况反过来影响到城镇开发边界规模与空间分布,从而影响城镇开发边界的划定结果。

由于城镇开发边界划定存在与相关指标捆绑的情况,因此,在市县城镇开发边界划定中,合理认定各县区现状底图底数,根据实际情况和发展需求做好关联指标的分解和合理调剂,才能在市县级层面划好边界,做到图数一致。

1.3 在三线关系上,城镇开发边界与永久基本农田划定协调困难

三条控制线的本质是生态文明背景下优化国土空间开发保护总体格局的刚性底线。《全国“三区三线”划定规则》要求“统筹划定落实三条控制线,确保三条控制线不交叉不重叠不冲突”。在“三线”划定的协同工作中,城镇开发边界基本能避让生态红线,不破坏自然空间格局,但与永久基本农田的矛盾冲突较大,与耕地分布亦有较多矛盾。从空间分布情况看,永久基本农田划定基于耕地保护逻辑,永久基本农田划定方案主要根据土壤质量和现状耕地的情况确定,有时需要在指定范围内落实基本农田的数量,容易导致永久基本农田分布破碎化,影响城镇的空间拓展。城镇开发边界划定基于土地增长管理逻辑,更多考虑城镇发展方向选择、用地功能布局的合理性,倾向于城镇建设用地的集中连片布局,城镇开发边界与永久基本农田的划定在空间布局上不可避免地存在矛盾。从指标调整来看,根据双评价结论,大量土地既适宜农田生产也适合城镇建设,而耕地的指标流出是城镇建设用地的主要来源。由于农业结构调整、建设占用、“二调”和“三调”的调查规则变化等原因,根据“三调”数据,很多地市的耕地保护、永久基本农田核实整改补足存在缺口,甚至指标倒挂严重,补划十分困难,从而影响了城镇开发边界的划定。

耕地保护及永久基本农田核实整改工作与城镇开发边界的划定工作同步进行,两者互相牵制、协调困难。2022年颁布的《全国“三区三线”划定规则》提出了调整优化永久基本农田划定、耕地“应保尽保”“应划尽划”的要求,但仍然是基于对现状耕地的保护和通过“个案举证”来优化调整的思维占主导,如何补划城镇开发边界内的耕地占用指标等仍然需要在实践中逐步明确。

1.4 在弹性管理上,市县城镇开发边界的动态监测与修正规则缺失

城镇开发边界是一条政策线,如何通过城镇开发边界实现对城镇发展的刚性管控与弹性调整,市级层面是否需要对各县镇的城镇开发边界调整并进行全域动态监测,在规划期内如何调整优化市县城镇开发边界的弹性发展区、特别用途区,过渡期开发边界与永久性开发边界的衔接等规则和机制均未明确。由于市县城镇开发边界的调整优化规则和机制缺失,在应对未来发展不确定性时,如何在刚性管控中体现弹性管理,对城镇发展进行底线管控和有序引导仍然需要进一步探索。

2 赣州市城镇开发边界划定的实践探索

赣州市是江西省“三区三线”划定的试点城市,总面积3.94万km²,行政管辖3区2市13县,拥有大量农田、耕地、林地,又是赣江、东江、北江发源地,具有空间尺度大、下辖区县多、农业生产与生态保护任务重、城镇用地低效等特征,“三线”划定工作存在市县统筹难度大、发展与保护空间协调困难等问题。赣州市结合市级总规编制工作,探索了市县统筹的工作路径、“图数线”对应的城镇开发边界划定模式,并在空间策略引领、约束指标分解、多情景比较、全域监测机制上提出技术创新。

2.1 创新“市县统筹”的工作组织方式

赣州市建立市县统筹协调机制,成立“三区三线”试划工作领导小组及工作专班,组建市级“三调”组、市级永农核实整改校对组和市级总规组等三个技术团队,抽调精干人员集中办公,着重对接永久基本农田调整、耕地补划和城镇开发边界划定,统筹协调“三线”划定。按照“省级定技术规程、市级统筹引导、县级落实划定”的原则,市级层面主要按照省级要求,开展“统一下发底图底数、提出空间指引、分解相关约束指标、制定占用耕地规则”等工作,并对县级提交的“三线”划定初步成果进行技术校核,确保图数一致,不突破刚性底线。县级层面主要落实空间布局方案、做好耕地占补动态平衡、划定县镇城镇开发边界。在市县统筹划定工作过程中,采取“三上三下”的工作方法,加强省市县三级互动,并通过市县的上下互动反馈,做好市级信息汇总与校核工作,保证“三线”划定的合理性和可行性。

2.2 制定全域空间策略,引领“三线”划定工作

2.2.1 主体功能区划引导

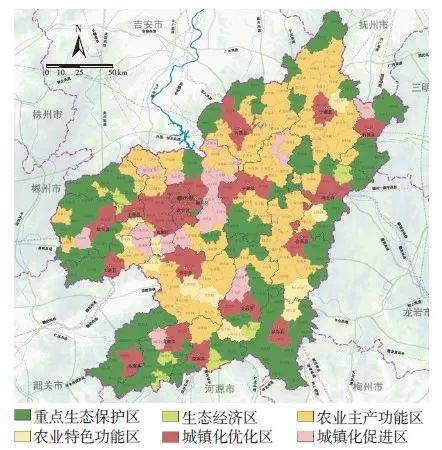

江西省制定了县级主体功能分区(图1),鉴于赣州市县域单元国土空间特征各异,且县域范围远大于县城区范围,以县域行政单元为主的主体功能区较为宽泛,难以体现县城区及周边相邻地区的空间管制要求,无法具体引导县镇“三线”划定工作。为了体现国土空间“域”的特征,也考虑城镇“点”的变化,赣州市结合地理区位、资源禀赋和发展阶段,基于双评价、“三调”、生态保护和永久基本农田划定要求以及人口等社会经济数据,制定了细化到乡镇的主体功能分区(图2),以乡镇为单位划分重点生态保护区、生态经济区、农业主产功能区、农业特色功能区、城镇化优化区、城镇化促进区等类型,形成差异化的空间指引。制定不同主体功能分区平均国土开发强度控制比例,城镇化类型最高、农业类型次之、生态类型最低,作为市级分配县级、乡镇级建设指标的主要依据之一和“三线”划定工作的指导,以更好地配置国土空间资源要素、提高空间绩效。

图1 赣州市县级主体功能区规划图

图2 赣州市乡镇主体功能区规划图

2.2.2 全域空间策略指引

赣州市构建与资源环境承载力相匹配的市域城镇、农业、生态空间策略,在空间策略引领下,统筹优化空间布局、提出城镇开发边界的划示方案,并要求市辖区、县级依据市级空间策略指引,合理预测本区空间规模、优化空间布局,落实市级重要空间分布,提出城镇开发边界划定方案,形成从统筹“三区”到划定“三线”的路径,以促进空间秩序的建构,合理引导市域空间格局演化和规划实施。

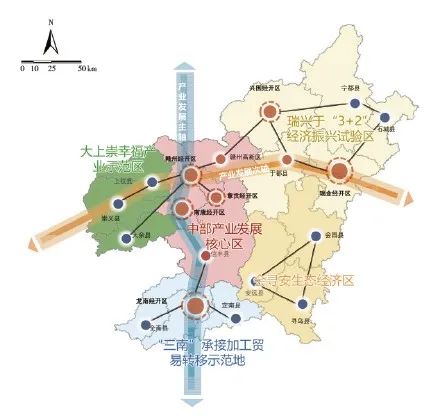

(1) 城镇空间策略

赣州市根据“建设省域副中心城市、打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡、振兴原中央苏区”的发展战略,分析全市人口与城镇化发展趋势,考虑高铁站点等重大交通枢纽的影响,构建了与经济社会、资源禀赋相匹配的城镇空间格局(图3);合理预判各县、乡镇空间发展潜力与用地需求,识别市级重点发展地区、重大战略空间聚集区,提出各县区应优先保障落实的重大战略空间用地需求,如南康区应重点保障赣州陆地港、新能源汽车城和现代家居城等重大战略空间,信丰县应重点保障城南赣深高铁新区;依据产业布局(图4) 划定全市产业空间底线,要求将跨县域产业合作园区纳入县级城镇开发边界范围,保障跨区域重大项目的空间需求,如龙南市和信丰县是赣州承接粤港澳大湾区产业的重要地区,重点保障赣粤电子信息产业园、陆路口岸作用区、承接加工贸易转移示范地等项目。市级层面制定的城镇空间发展指引成为各县区城镇开发边界划定的依据,避免了各县区无视市级空间总体布局盲目划定城镇开发边界的情况。

图3 赣州市城镇空间格局图

图4 赣州市产业发展空间格局图

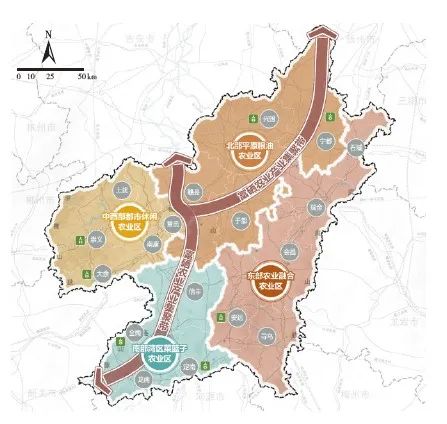

(2) 农业空间策略

赣州是江西省的农业大市,大量耕地沿河谷地分布,部分为富硒土壤,农业规划制定了推进富硒农业的产业集群规模化、打响赣南富硒农业品牌的目标。根据富硒土壤耕地的分布,农业空间策略提出沿赣江水系串联信丰、章贡、赣县、兴国、于都、宁都等县区,形成“Y”字形富硒农业聚集带的构想(图5),并规定富硒优势资源县市在耕地补充和永久基本农田补划时应向富硒农业产业带集聚。在落实耕地应保尽保应划尽划、永久基本农田划定的工作中,不仅重视现状耕地的保护,也引入规划思维,落实农业发展策略。

图5 赣州市农业空间格局图

(3) 生态空间策略

赣州市属于南方生态屏障,生态保护任务意义重大,为保障生态的系统连贯,赣州市结合市级总规,开展了生态保护重要性评价,划定生态源地,识别潜在生态廊道和生态节点,严格保护山脉、水脉、湖泊的山水格局,构建“四屏、三区、两源、多廊”的市域生态安全格局(图6),并据此划定各县生态红线。市级总规要求各县城镇开发边界划定应严格避让生态源地、生态廊道和生态节点,控制山体的浅山区、生态廊道内的划定规模和开发强度,以守住自然生态安全格局,强化生态空间对城镇开发边界的反向约束。

图6 赣州市生态安全格局图

2.3 合理分解市县相关约束性指标,引导城镇开发边界划定

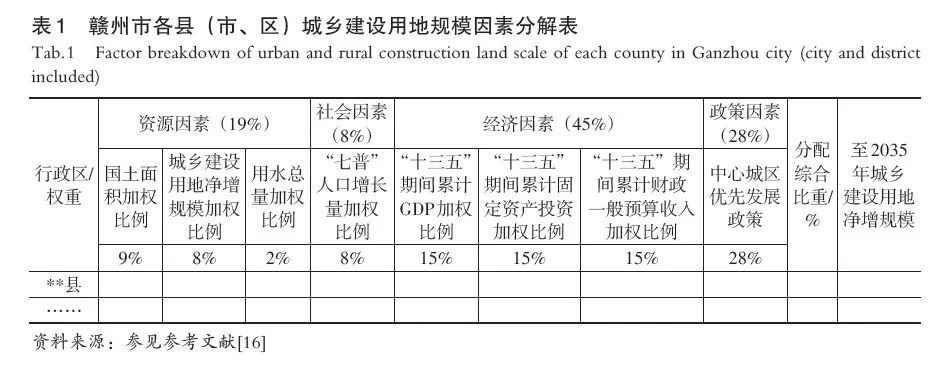

2.3.1 凸显空间绩效导向的建设用地指标分配方案

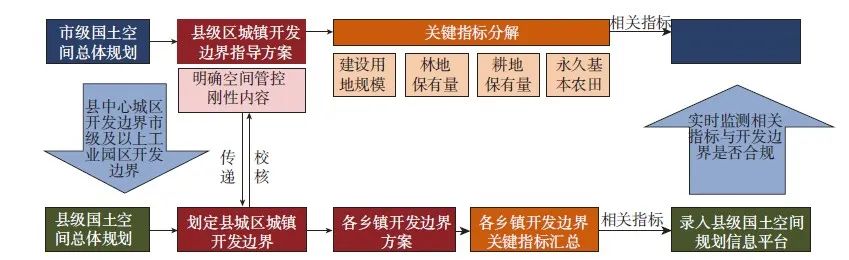

为避免无视地方发展实际情况“自上而下”的计划性指标分配方式,走出市县指标博弈的困境,改善建设用地较为低效、村庄用地分布零散等状况,赣州市设计了凸显空间绩效导向的城乡建设用地新增指标分配方案,倒逼县区转变发展方式,走上“严控增量、盘活存量、挖潜流量”的新路,推动城镇紧凑发展与集约节约用地。其分配方案做法如下:一是设置“增存挂钩”的指标奖励机制,将全市城乡建设用地新增指标分成基础分配和市级留用两部分,基础分配指标下发至各县区,市级留用指标作为县区执行“增存挂钩”政策的指标奖励;二是各县区指标分配方案向优势地区倾斜,采用多因素分解法形成初次分配方案(表1),并根据主体功能区划、市域战略定位重要程度、人均城镇建设用地、批而未用等因子进行优化形成最终分配方案,并以近十年各县区新增城乡建设用地占全市的比例来验证分配方案,基本体现了新增指标在优势地区占比增大、人口外流县区占比减少的特征,与各县区发展趋势符合;三是流量挖潜在集中建设区内“落图”管理,市级要求各县区预测的流量规模应在城镇集中建设区内落图,相应划为集中建设用区内的“有条件建设区”,基于流量挖潜情况将对应的“有条件建设区”逐步转为城市开发用地。在指标初步分配后,部分县区反馈新增城乡建设用地指标偏低,难以满足近期建设需求,为保证重点项目落地,适当提高其分配比例。另外,针对建成区空置率高的县区,积极探索减少新增城乡建设用地指标、倒逼其挖潜转变的路径。

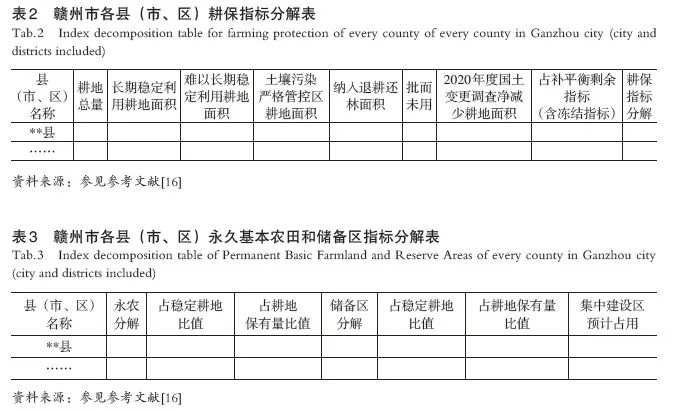

2.3.2 突出保护“三调”实有长期稳定耕地,合理分解市县耕保指标

赣州市“种果”比“种粮”经济优势明显,导致大量耕地流向园地,加之部分园地视为耕地的政策已到期失效,若按照2020年版土地利用总体规划确定各县区耕保任务,多数县市耕地补划缺口大、补充潜力小,要完成任务需付出高昂的经济社会代价。赣州市在三轮试划工作中,为保证各县区耕保指标分配方案具备可操作性,基于实事求是的原则,突出保护“三调”实有长期稳定耕地,市级规划提出各县区耕保指标为扣除土壤污染严格管控区耕地、纳入退耕还林、批而未用及占补平衡剩余指标(含冻结指标) 后的长期稳定利用耕地面积规模(表2),各县区永久基本农田和储备区指标按占耕保指标的一定比例确定(表3)。同时,为确保各县区耕保和永久基本农田动态占补平衡方案的耕地质量不降、落图精准,市级规定各县区永久基本农田保护线内现状土地已是长期稳定耕地的图斑不能调出,新划入耕保和永久基本农田的“图斑”现状土地应是长期稳定耕地,调整后的耕保和永久基本农田布局方案应上报市级检查。对确需占用且补划困难的县市,应及时向市级规划反馈,情况说明后,可由市级实行跨县区联动调剂指标。在指标分配工作中,部分发展较好的县区确实存在建设占用耕地较多,但耕地腾挪空间较小,要完成耕保指标较为困难的情况,通过市级统筹、跨县调剂得到了解决。当然,市级调剂的力度有限,适当放宽耕地认定规则,允许各地市根据实际情况将部分特色园地视同为耕地,设计奖励机制以加大耕地复垦的力度等,也不失为解决耕地补划的有效方法。

2.4 开展城镇开发边界划定多情景比较,兼顾城镇发展需求与耕地保护任务

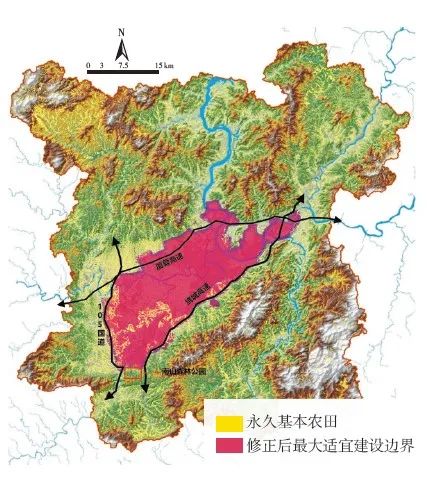

赣州市城镇空间拓展有限,与优质耕地空间冲突严重,为有效化解永久基本农田和城镇开发边界的空间布局矛盾,基于以补定占,赣州市在中心城区结合空间规划布局方案设计和占补平衡工作,采用城镇开发边界划定多情景比较方法。首先,以双评价为基础,梳理生态保护重要区、地灾易发区等生态限制性要素,结合永久基本农田、自然地貌及道路情况,划定中心城区最大适宜建设边界(图7);其次,在建设边界范围内开展城镇开发边界划定的多情景比较,基于发展方向、开发模式、空间结构等因素,制定“各组团均衡发力、强心带动、抱团竞争”等三种规划情景下的空间布局方案,并依此提出三个城镇开发边界划定方案(图8)。最后,开展农业空间质量评价,依次做出三种情景下的动态占补平衡方案,对比后推荐占用耕地较少、补划质量等级较高的方案二,并据此确定开发边界划定方案。同时,考虑到城镇发展存在较大不确定性,还将多情景下的“共识”区域优先作为近期开发,其余区域为远期战略预留,为未来变化保留“切换”情景的弹性。

图7 赣州市中心城区最大适宜建设边界

图8 赣州市中心城区城镇开发边界三个情景方案

赣州市通过从发展和保护双重视角下开展规划方案和用地模拟评价,选择最优城镇开发边界划定方案,既满足了城镇发展需求,也最大程度降低了城镇拓展空间对农业空间的影响,落实了耕地保护任务。

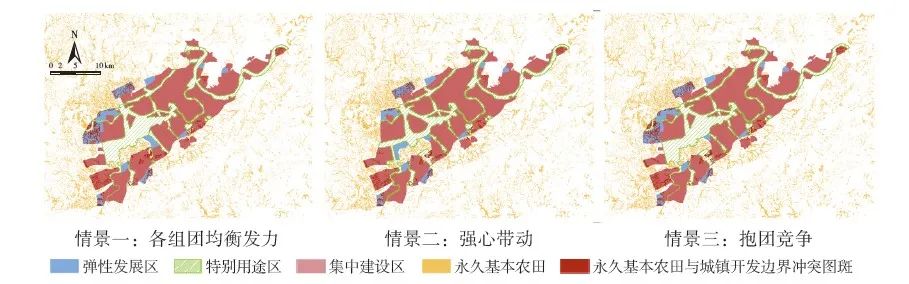

2.5 依托信息平台,建立全域监测流程

为实现对各县区城镇开发边界实施全域监测目标,赣州市依托信息平台,建立“成果校核、全域建库、分类管理、评估调整”的全域监测流程(图9)。首先,市级对各县区提交的城镇开发边界成果开展“空间—规模—边界”校核,检查是否落实刚性内容,严格把控成果质量。具体校核过程中,发现一些县城镇开发边界规模超过最大可承载城镇规模,相应提出调整建议。其次,市级要求各县区将各乡镇开发边界关键指标上报入库,市级依托全域数据库动态监测各县区是否突破最大城镇承载规模、开发建设活动是否合规,避免各镇的建设用地指标被“挪用”到县中心城区。再则,依据主体功能定位和发展条件,市级将各县区的中心城区城镇开发边界按照生态限制型、适度发展型和重点发展型实行分类管理。生态限制型中心城区要划定永久型城镇开发边界,适度发展型和重点发展型的县中心城区划定阶段型城镇开发边界。最后,针对阶段性城镇开发边界,建立动态评估与调整触发机制,借鉴俄勒冈边界调整的成功经验,设定了“两个50%阈值(人口增量达到规划期内预期增量的50%或规划期内达到可建造土地总量的50%开发) ”的调整门槛,定期评估县级建设实施是否达到调整门槛,从而更好地引导城市发展。

图9 市县统筹的城镇开发边界成果校核与全域建库监管示意图

3 城镇开发边界划定的技术方法与应用

3.1 市县统筹、“图数线”对应的城镇开发边界划定方法

城镇开发边界是国土空间开发必须遵循的政策底线,也是上级政府指导和约束下级政府国土空间开发行为的政策工具”。赣州试点实践探索了市县统筹的路径和“图数线”对应的技术方法,以市级总规为协同平台,制定城镇开发边界划定工作方案,开展市县统筹协调与动态监测,完成市县城镇开发边界的划定工作,以有效地引导国土空间的保护与开发,达到空间治理的目标。

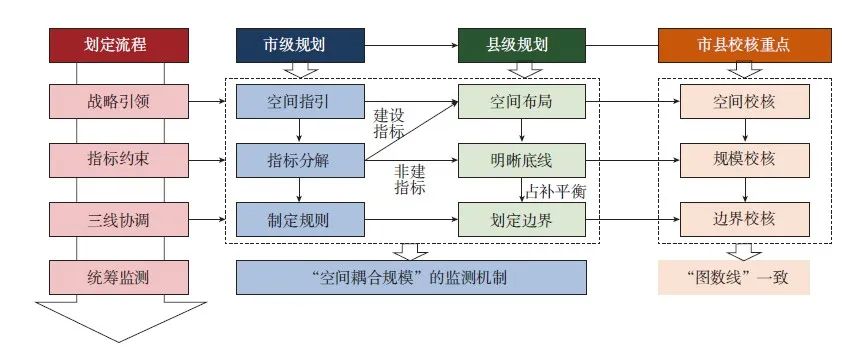

市县统筹、“图数线”对应的城镇开发边界划定主要包括四个步骤(图10):一是战略引领与空间校核。市级总规综合考虑区域保护与发展的协调性、国土空间的开发适宜性、城镇发展的合理性和可能性、塑造国土空间特色的可行性,提出市域空间策略和各县区镇主导功能区要求,制定城镇开发边界划示初步方案;县级总规依据市级空间指引和本县发展需求,落实县域空间布局方案并校核市级战略指引的可行性;市级层面汇总县级空间布局方案,审核县级对市级战略空间、重要廊道的落实情况。二是指标约束与规模校核。市级总规统一下发底图底数,统筹全市发展重点和各县需求,根据凸显空间绩效导向的目标,提出建设用地、耕地指标分解方案;县级总规根据市级下发指标,划定耕地、农田、生态安全等空间底线,县级若出现城镇空间布局无法避让生态空间的情况应做分析说明,耕地保护、永久基本农田指标倒挂的县应客观分析无法补划的原因并向市级反馈;市级总规校核县级空间底线与指标规模是否图数对应,提出指标分解的联动调剂方案。三是“三线”协调与边界校核。市级总规根据各县具体情况,提出市域永久基本农田补优和耕地补足调剂思路,制定化解永久基本农田与城镇开发边界冲突的规则,包括建设项目占用、拓展空间选择和永农调出时点等规定。县级总规尽量做好动态占补平衡方案,发展需求大、建设指标增加较多的县可通过多方案的空间布局情景模拟,在“以补定占”的基础上,确定与指标要求相适应的功能布局。市级总规校核县级城镇开发边界划定方案是否符合规则要求,防止农业、生态空间价值高的地区被建设占用。四是统筹监测与“图数线”对应。市级层面依托信息平台建立“空间耦合规模”的监测机制,通过多次上下协调反馈,强化对县级城镇开发边界实施的全域监测和动态调整,以应对发展的不确定性。

图10 市县统筹、“图数线”对应的城镇开发边界联动划定方法

3.2 城镇开发边界划定方法的关注要点与应用

《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》《全国“三区三线”划定规则》提出了城镇开发边界的划定规则,但我国地域广阔,各地市的地理特征、资源禀赋和发展阶段差距较大,实际工作仍然面临很多技术问题,城镇开发边界的划定方法也应有所不同。总结赣州经验,针对那些空间尺度大、下辖区县多、需要统筹发展以参与区域竞争、城镇发展尚在增量阶段的地市,制定合理适宜的市县城镇开发边界划定方法,可主要注重如下要点:一是强化市级统筹,发挥市级总规在空间规划体系中承上启下的作用。以市级总规为协同平台,以市、县、镇行政单位为传导载体,市级承接落实省级要求,提出空间引导、分解指标、制定细则,并依托信息平台开展全域监测,县区级落实空间布局、划定边界,实现市、县区、乡镇各级行政单元的城镇开发边界划示、划定、监测。二是树立规划思维,以空间规划引导边界划定。制定主体功能区划、全域空间策略保障空间结构的系统性和完整性,合理布局城镇、生态、农业空间,以城镇、生态、农业“三区”布局引导城镇开发边界、生态红线、永久基本农田“三线”划定,做到“三区”空间有序融合、“三线”不交叉不重叠,通过“三线”管控促进空间格局演化和规划实施。三是用好指标约束,以市域指标分配和调剂推动城镇紧凑发展与集约节约用地。通过凸显空间绩效的建设用地指标分解、耕保指标调剂和反馈优化,避免指标分解演绎成僵化的计划性、自上而下的分蛋糕数字游戏,以统筹优化空间资源要素配置,提升空间效益,倒逼城市发展转型。四是灵活应对发展的不确定性,以城镇开发边界划定的全过程校核和全域监测,建立统筹协调和动态调整优化机制。通过市县划定工作过程的上下博弈,充分了解各级治理主体发展诉求和空间需求,采用市级统筹协调、县级落实反馈的方式完成城镇开发边界划定的空间、规模、边界校核,并依托信息平台建立动态监测流程,实现对各县区城镇开发边界的全域监测目标,促进市县城镇开发边界划定与管控从“静态”转向“动态”、从“数量”转向“质量”、从“刚性”转向“弹性”。

4 结语

我国国土空间规划改革以来,城镇开发边界作为空间治理的政策工具,已“由控制城市蔓延、保护耕地转向兼有控制城市扩张、促进城市转型发展、塑造美丽国土空间的综合作用”。各地市结合市县国土空间总体规划编制工作,就城镇开发边界的划定工作开展了大量实践,赣州市就城镇开发边界划定工作做了有益探索。本文从市县统筹视角出发,分析市县城镇开发边界在市县指引、图数对应、“三线”关系、全域监测等方面的工作难点及主要原因,总结赣州市城镇开发边界划定的实践经验,提出战略引领、指标约束、“三线”协调、统筹监测的市县统筹工作路径,建立“图数线”对应的市县城镇开发边界联动划定方法。

市县城镇开发边界划定工作是一个深入分析国土空间特征,落实空间发展与保护目标,传导各级空间规划要求,明确生态、农业与城镇空间布局,确定管控边界和政策规则的空间治理过程。城镇开发边界划定工作在遵循国家技术规则的同时,还应综合考虑多种因素,直面各市县的发展状况和现实工作中存在的问题,摒弃自上而下单向度、忽视发展不确定性的计划思维,避免统一僵化的政策导致各地市的“技术性处理”,授权各省市针对自身特点制定相应的细则,鼓励各市县因地制宜探索合理可行的技术方法和工作方案,使城镇开发边界划定工作能够真正推动落实,并在空间治理中发挥城镇开发边界的综合作用。城镇开发边界划定工作不仅需要制定技术方法,还可就监管机制、管控政策方面开展研究探讨。通过总结各地实践经验、制定划定方法和政策机制,市县城镇开发边界划定工作将进一步完善。

本文引用格式:谢英挺, 陈卫龙. 市县统筹的城镇开发边界划定实践与思考——以赣州市为例[J]. 城市规划学刊, 2022(3): 57-64.(XIE Yingting, CHEN Weilong. Practice and Reflections on Drawing the Urban Growth Boundary in Coordinated City-County Development: Taking the City of Ganzhou as an Example[J]. Urban Planning Forum, 2022(3): 57-64.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2021年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】市县统筹的城镇开发边界划定实践与思考——以赣州市为例 | 2022年第3期

规划问道

规划问道