【作者序】从人类文明史看,城市一直担任着文明坐标的角色,而生态城市承载了人类对生态文明的憧憬。生态文明建设理念包括绿色发展、循环发展和低碳发展的理念,弘扬生态文化和倡导绿色生活的理念,尊重自然和维护平衡的理念,树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念等。生态城市实践本质上是将生态文明建设理念融入城市营造全过程的社会活动,或者说,生态城市实践就是关于生态文明建设理念的城市实践探索。

从个体的生命历程看,绝大多数人都至少有三次以上选择城市(学习、工作和养老)的机会。尽管选择的理由很多,但安全的生活环境、洁净的空气与水、舒适的城市气候、亲生物的自然体验、优美的城市景观、独特的文化特质、适当的生活节奏、全龄友好的服务等,是个体选择城市的普遍准则。值得注意的是,上述这些城市特征,也是生态城市的基本特征和建设目标。

自从1970年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”中提出了生态城市概念后,国内外相关学者逐渐构建起相对完整的生态城市思想体系。撰写本专栏的目的之一是讨论“从规划、建设、管理层面如何实施生态城市”,专栏尝试从本体论层面探讨生态城市实践的整体全景,从物质层面聚焦生态城市实践的若干技术性议题,从社会层面审视生态城市实践的公平与正义的议题。

生态城市有普适性的实践框架,但针对特定地区的生态城市,具体的行动路径将是地方性的。每个生态城市都是与众不同的,都有其特定的社会经济和文化背景、资源环境条件以及期望解决的问题,需要关注该城市的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的匹配性,“适境律”是生态城市实践成功的关键。生态城市实践特别强调策略和行动的综合性,本专栏尝试从若干核心议题入手,探讨生态城市的实践路径,并通过部分案例进一步诠释实践过程。

如果说城市是一个可持续性问题的发生器,那么生态城市应该是一种可持续性问题的解决方案。受《国际城市规划》编辑部邀请,笔者基于《生态城市实践指引》一书的部分内容形成这个生态城市专栏,期待相关讨论对我国推动城市高质量发展和下半场的可持续城镇化有所启示。

专栏文章

第二篇 生态城市指标及实施途径案例①

2011年国务院发布《关于印发“十二五”控制温室气体排放工作方案的通知》(国发〔2011〕41号),要求各地要结合住房建设和城市房地产开发,按照绿色、节能、低碳的要求,开展低碳社区建设,倡导绿色低碳的生活方式和消费模式。同年,国家发展改革委着手推进相关试点项目的筹备工作。重庆作为全国首批低碳试点城市,根据国家发展改革委《关于同意重庆市低碳城市试点工作实施方案的通知》(发改气候〔2012〕366号)要求,强化体制机制创新,开展低碳社区建设。

根据2011年住房和城乡建设部关于重庆悦来生态城规划建设的指示,其规划范围分为三个层次:一是在27k㎡范围内确定悦来低碳生态试点城规划建设的总体框架、整合交通体系;二是在10k㎡范围内,确定土地利用规划和完善道路交通规划;三是在3.43k㎡范围内进行重点地区城市设计。悦来生态城实践基地主要有以下特征:特殊山地小气候;建设用地坡度较大,日照间距与平原住区显著不同;空间隔离度大,导致住区服务设施的可达性差,容易产生较高的机动车出行比例;存在竖向交通系统,有条件形成三维立体路网结构。

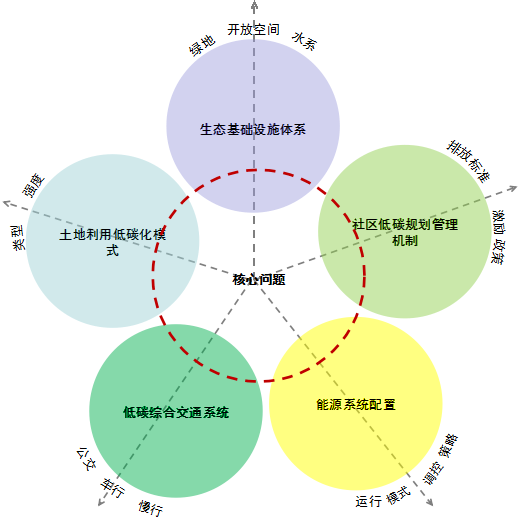

要将社区内所有活动所产生的碳排放降到最低,不仅要求社区内日常运行环节将碳排放降到最低,例如建筑能耗、社区内部交通及短距离出行等产生的碳排放量,同时也希望通过构建社区健康的微生态系统,改善社区的微气候等措施,达到间接减碳的目标。方案提出了悦来生态城的核心战略:(1)自然生态战略:尊重自然本底,构建生态基础设施体系;(2)土地利用战略:提高用地混合度和紧凑度;(3)低碳交通战略:构建公交主导、慢行优先的绿色交通体系;(4)节能和新能源战略:推广建筑节能技术,使用可再生能源;(5)运行管理战略:实行所有运行环节的碳排放管理(图1)。

图1 悦来生态城核心议题

3 发展目标

(4)兼具便捷可达、服务周到、绿色建筑、智能高效的公共服务设施系统。

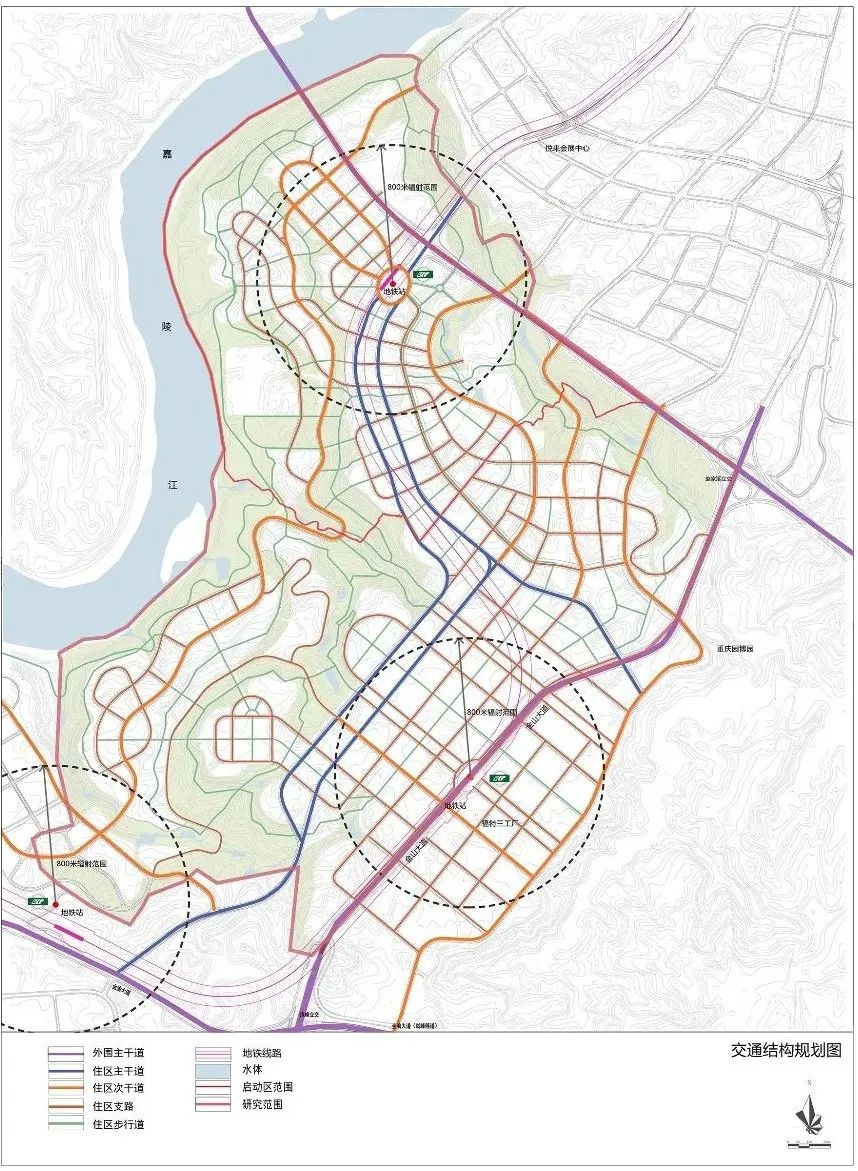

4.1 TOD模式

依托轨道交通与公共交通站点,采用城市层级的TOD模式,实施规划地块与周边区域的高效连接。轨道交通站点的周围用地,提高用地的混合度和开发强度,促进更大比例的低碳出行方式。站点辐射范围内优化功能配置,实现与步行、自行车的换乘衔接。站点周围最近一圈用地应包含该TOD开发单元内所有重要的服务设施用地,如办公用地、商业用地、公园广场绿地以及医疗设施、体育设施和文化设施用地。TOD开发单元内居住用地应根据其与站点的距离,从近到远逐渐降低开放强度,使更大比例的社区居民能够便捷地到达片区公共服务中心(图2)。

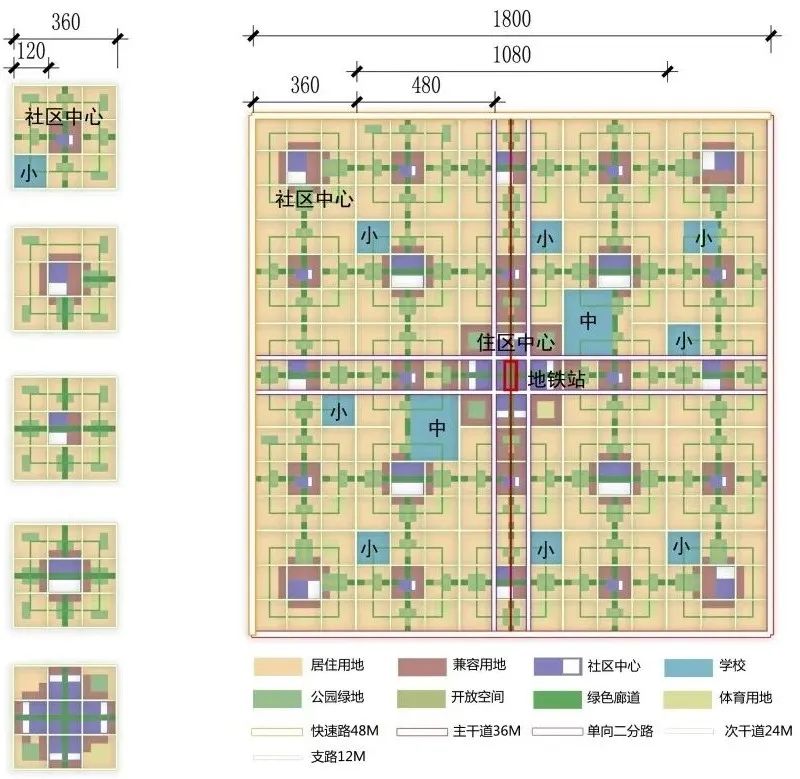

采用“小街区开发”的土地利用模式,强调高效、功能混合、适宜步行的开放性街区空间。将人的活动从尺度巨大的综合体或者封闭式管理的社区,外溢到城市街道上去,重建街道的活力。同时提升街区的社会、文化与生态价值,形成一个人性化尺度的、多样性的城市环境(图3)。

图3 悦来生态城小街区结构示意

关于街区尺度的界定,考虑了以下几方面因素。

(6)新城市主义的设计建议:街区尺度控制在边长600英尺(183m)、周长1800英尺(549m)范围以内,可以估算出街区面积小于2h㎡。

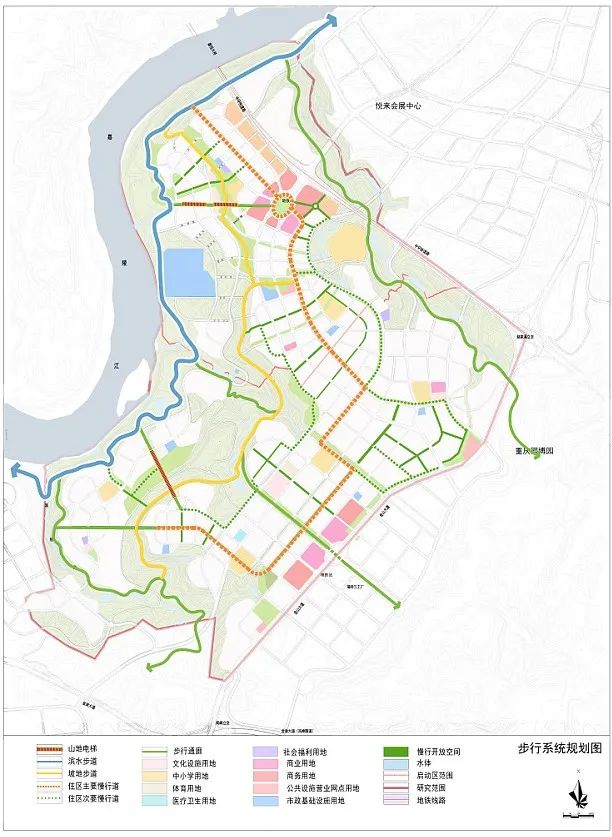

4.3 山地路网串联模式

悦来生态城地形复杂,是一块高差较大的坡地,其路网串联的可采用以下原则:在江河与山形恰当处设置核心功能以串联系统(此处往往也是两江交汇形胜之处);以斜向步道为脊骨,穿过水平向车行路,由滨水区到山顶串联核心功能;由滨江公园顺山城步道(及其公共扶梯、电梯、缆车、天桥、步行隧道等)而上,最终抵达山顶核心观景公园,带状公园伴随山城步道贯通始终;沿着步道和带形公园,到达山顶环绕观景公园;山城步道的不同标高节点处,都设置步行—车行转换站点(图4、图5)。

图4 悦来生态城步行系统规划

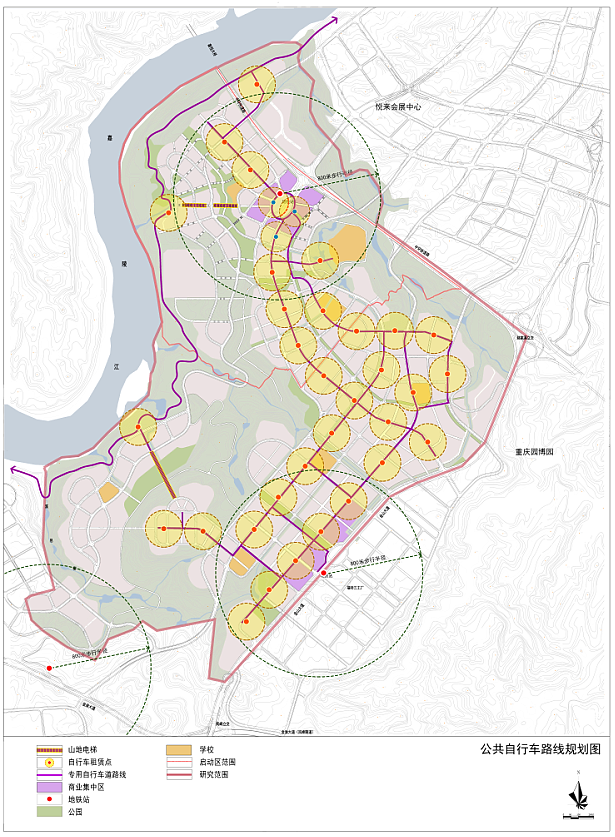

图5 悦来生态城自行车路线规划

慢行道网络在特殊地形中扮演重要角色,场地中最为陡峭的地区(坡度大于25%)可以参考香港中环半山的纵向扶梯交通模式。部分坡度较大但交通需求较小的地方,可布置山地特色梯坎步道,沿步道可以布置单层商业或公共活动空间。各种交通模式应该相互衔接,建立多种便捷的换乘联系。

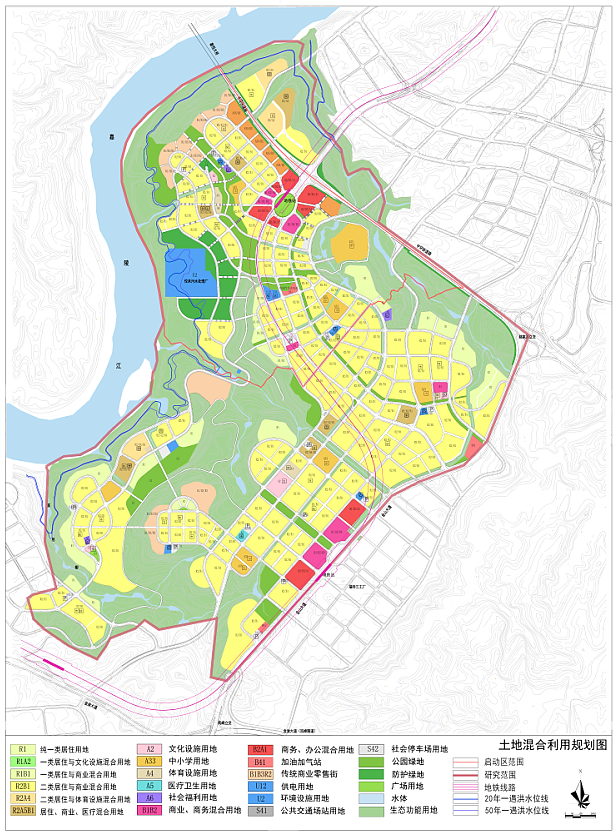

4.4 土地混合利用模式

一类用地对应一种主导土地用途,兼容多种其他用途,从而赋予地块混合用途开发的可能,如居住用地兼容商业用地,商业用地兼容办公用地和娱乐用地等。土地的混合利用可以显著增强城市活力,提高土地的市场价值。方案提出了从平面功能复合到立体功能复合的多种措施。许多占地不大的功能用地,可以考虑在垂直空间上布局,例如科研用地可以与行政办公用地结合,将科研用地设置在建筑较高层段;娱乐康体用地可以结合商业用地设置,将居民购物与娱乐休闲相结合(图6)。

图6 悦来生态城土地利用规划

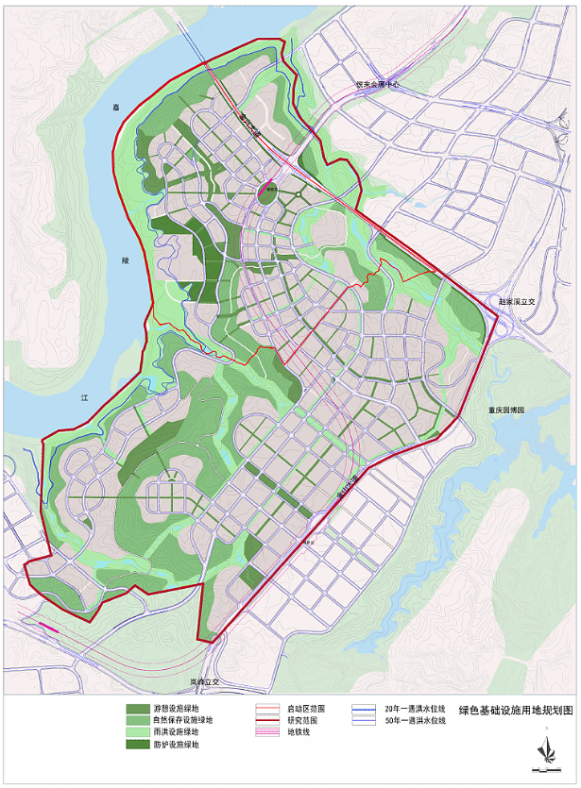

4.5 绿色基础设施策略

悦来生态城的绿色基础设施构建原则是从不同功能要求出发,形成有机、复合的绿色空间,并实施分类管理(图7)。

(4)自然保存绿地。在山地城市中,高地、陡崖和沟谷是常见且重要的场地特征,一般都具有较好的植被覆盖;自然保存绿地以这类场地为主,其绿化以原生植被为基础,应依据场地具体特点进行布局。UPI

下篇预告 生态城市指标及实施途径案例②

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 生态城市(4)生态城市指标及实施途径案例①重庆悦来生态城

规划问道

规划问道