2022年10月5日,“民居新声,云上讲堂”系列讲座由中国建筑学会民居建筑学术委员会和中国民族建筑研究会民居建筑专业委员会主办,第一回由华中科技大学建筑与城市规划学院和华中科技大学建成遗产研究中心承办。本次讲座潘玥副教授以《西方现代风土建筑理论概观》为题,梳理了西方现代风土建筑相关理论的形成发展,分享了西方风土价值认知和遗产保护的观念变迁,着重介绍了三种现代风土建筑理论的范式,对“风土”和“风土建筑”做出了全面而深刻的揭示,同时也向在场师生展示了踏实、深入的理论和历史研究方式方法。讲座历时两个半小时,由谭刚毅教授主持。

潘玥,任教于同济大学建筑与城市规划学院建筑系,硕士研究生导师,同济大学建筑与城市规划学院建筑系副教授,《建筑遗产》学刊编辑,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)国际会员,木制遗产科学委员会(ICOMOS IIWC)会员,中国国际古迹遗址理事会(ICOMOS CHINA)会员,中国建筑学会会员。从事建筑历史与理论研究和遗产保护研究,涉及中外建筑比较、城乡历史建成环境再生,专攻风土建成遗产价值理论与保护,发表系列中英文学术论文,在《建筑学报》、《建筑遗产》、《建筑师》、《时代建筑》、《中国名城》等学术期刊发表论文20余篇。主持国家级自然科学基金课题“基于中外比较的风土建筑变迁理论及应用研究”,基于该课题出版的个人中文学术专著《西方现代风土建筑概论》(Introduction of Modern Western Vernacular Architecture,2022)收录于国家“十三五”重点图书出版规划项目《城乡建筑遗产研究与保护丛书》。

讲座主要内容

ABOUT THISLECTURE

潘玥老师开篇为我们介绍了讲座(也是研究)的整体逻辑,即在实证性的研究之前应先从历史角度讨论相关的理论问题:在开展研究的过程中,理论如同一盏灯,能够照亮研究的方向;同时,如同灯有照不到的暗处,我们也需要注意理论对实际情况的适用性,尤其是在研究东亚的风土建筑时借鉴和迁移西方的理论,需要辩证看待理论双重的本质。随后的讲座围绕西方现代风土建筑理论以五部分内容逐一展开,即风土建筑的现代理论问题、何为风土(Vernacular)、观念变迁:现代风土建筑价值理论分期及样态、从历时(Diachronic)到共时(Synchronic),以及现代风土建筑理论的范式/范型。

线下博士生会场

1 风土建筑的现代理论问题

MODERN THEORY

在18到19世纪的历史拐点,工业时代的理性和科学展现了改天换地的巨大力量,同时亦导向“传统断根之痛苦”,人类开始意识到“传统的不可修复性”。在西方,出于对工业时代文化转换问题的反思,“风土”逐渐发展成为牵制现代进程的反思性建筑能量,风土建筑进入了传统观与现代性博弈的建筑前沿。

基于该时代背景,潘玥老师提出讲座探讨的问题核心是“朝向重建有反省性的建筑学”,这导向三方面具体的研究内容:一是厘清、扩充对风土建筑的价值认知系统,建构一部丰富而详细的、语境化的风土史,明确风土的身份;二是深入理解风土与现代的关系,研究需要揭示现代建筑师将“风土”导向对现代性更为完整的理解;三是风土的可育性,即风土建成遗产的保护实践与存续方法研究。

2 何为风土

VERNACULAR

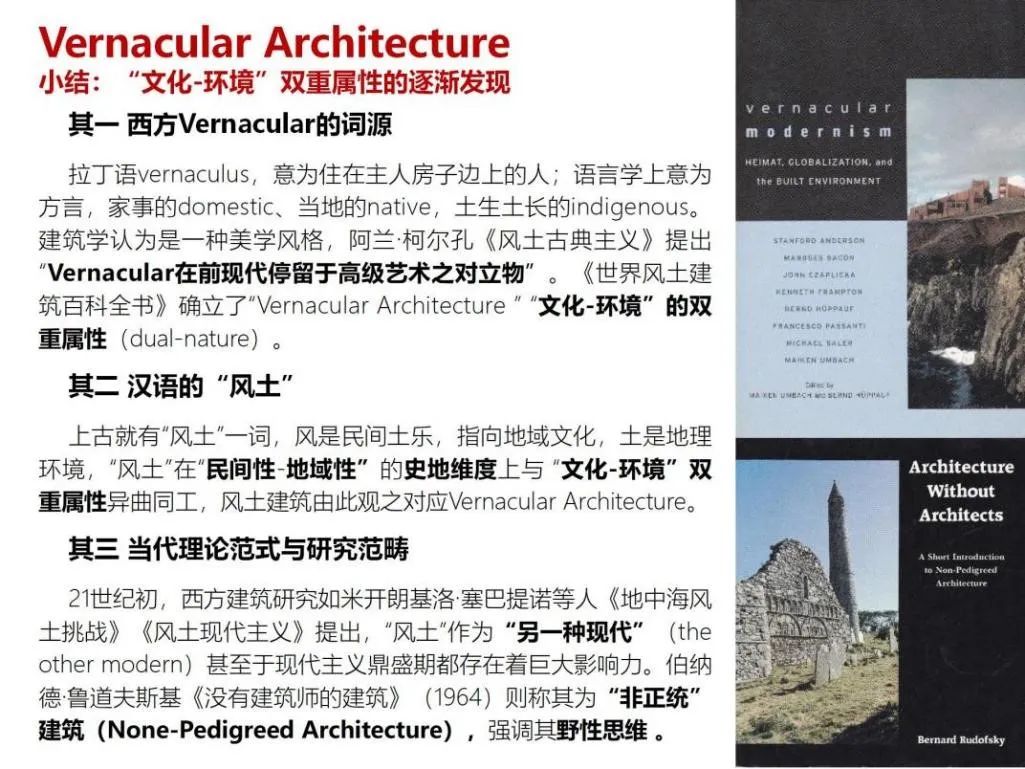

风土作为一种观念的承载,其本身的含义是“流动”的。追溯风土(Vernacular)的词源,1656年其首次出现在英语词典中的含义是形容“某人所居的住屋或乡村所特有的、独特的性质;自然的”;对应拉丁词根Vernaculus为“住在主人房子边上的人;家事的、当地的,土生土长的”。该词根所具有的“自然的”品质延续到了现代英语,在现代英语词典中,风土(Vernacular)成为语言学术语,意为当地的、地域性的方言。1839 年,风土建筑(Vernacular Architecture)在英国被首次使用,建筑师、历史学家、考古学家以及评论家用该词描述城镇和乡郊中的小型建筑物。1858年风土建筑(Vernacular Architecture)作为独立的术语被考古学界用来描述体现地域文化特征的建筑与构筑物,以区别于正统建筑(Formal Architecture)。1997年,《世界风土建筑百科全书》明确了风土建筑(Vernacular Architecture)的当代定义,即“包含住宅以及人民的所有其他建筑,与周遭文脉,与可获得的资源相关联,通常是其所有者或者社群建造的,并且使用传统的技艺。该建筑类型所有的形式均是为了满足某种特定的需要,与源于文化的价值,经济,生活方式等因应”,从而确立了该词“文化-环境”的双重属性(dual-nature)。

国内学者对Vernacular Architecture所对应的中文术语进行辨析,认为“Vernacular Architecture”基本可对应于中文的“风土建筑”。“风”是民间土乐,指向地域文化,“土”是地理环境,中文的“风土”在“民间性-地域性”的史地维度上与“文化-环境”双重属性异曲同工。常青院士指出,“风土建筑”即具有风俗性和地方性的建筑,其中“风”字侧重城乡聚落的文化气息,体现出该词对与环境条件相适应、在地方传统风俗和技艺中生长出的建筑特质的关注。

纵观风土(Vernacular)及风土建筑(Vernacular Architecture)概念的变化过程,可以看出它作为现代批判性话语的含义:Vernacular在其历史中,逐渐发展出一种紧密的关联性(Relation),或明或隐地指向地理、文化、经济和族群特征等一系列概念,并且与普世主题(Universal Themes)对立;它“来自于民众、隶属于民众、服务于民众”,这里的民众(masses)常常被精英阶层和统治群体认为是粗俗的、未教化的、贫困的人群(Nezar AlSayyad,2014)。

风土建筑的“文化-环境”双重属性

3 观念变迁:现代风土建筑价值理论分期及样态

CHANGE IN PERCEPRION

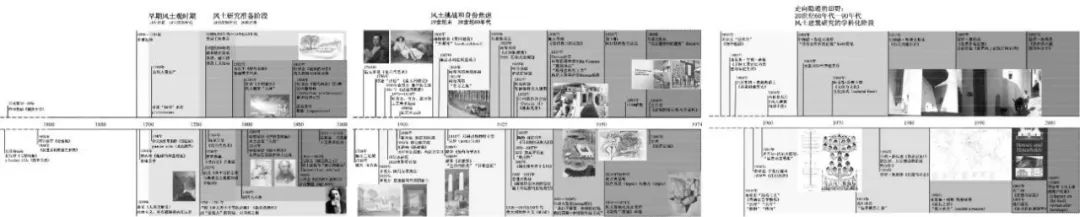

回看风土建筑相关理论发展的过程,辨析其背后蕴藏的价值观念之变迁,潘玥教授指出,观念并非一种“制成品”,而具有缓慢的成熟过程。分析西方风土建筑价值理论观念形成和变化的过程,大概可以分为三个阶段:

首先是18到19世纪的早期风土观,这是风土建筑研究的准备阶段。18世纪下半叶的浪漫主义思潮与如画美学(Picturesque)推动了现代意味下的风土观逐渐成形,以风土匠艺的质感反抗机器和工业时代,引发了英国的工艺美术运动。

19世纪末至20世纪60年代是风土建筑研究的勃兴阶段。“风土建筑”作为现代设计早期借鉴的对象被用以反对学院派。在现代主义鼎盛期,“风土建筑”渐含对国际式的批判性,其暗流中的勃兴与现代运动的兴衰交叠,“风土”在修正现代性中扮演重要角色,甚至被称为并行着的“另一种现代”。

到20世纪60年代至90年代,风土建筑研究进入学科转向阶段。伴随对现代主义的大反思,史地维度的研究渐强,建筑学对于风土建筑的认知渐趋完整。1997年编纂的《世界风土建筑百科全书》“打通”了建筑学、人类学、地理学、博物馆学、民俗学等多学科的方法和视野。

现代风土建筑价值理论分期及样态

4 从历时(Diachronic)到共时(Synchronic)

DIACHRONIC→SYNCHRONIC

潘玥老师从语言学引用历时与共时的概念以说明:历史研究不能没有历史问题,历史研究的目的不是为了描绘过去,而是为了回答问题。西方新史学经历几代的发展,对历史主义进行反思和批判,塑造了作为思想方法的“历史研究”,以一种多学科共同研究的立体历史学来取代单线、平面的历史学,扩大史学研究面和研究方法,用分析阐释取代叙述归纳,用跨学科的综合分析法取代狭窄的史料注释。历史被理解为以往人类的全部活动,倡导“总体历史学”,因此不能只研究上层文化,还应研究特定时期普通人所想、所做。同时,参照知识史、观念史,历史学与文学、哲学相结合产生了观念史,以专门研究人类总体观念的演进。

以新史学的视角切入西方现代风土建筑研究,分析和梳理风土建筑的价值认知及其当代存续;通过把握不同历史发展时期和时代思潮中的关键人物,区分风土建筑研究群体之间的“相关性”与“因果性”关系,潘玥老师提出三种理论模型来把握和阐释西方现代风土建筑理论的主要内容。

西方风土建筑研究的关键人物

5 现代风土建筑理论的范式/范型

PARADIM

西方现代风土建筑理论的范式和范型可概括为三类,分别是:如画范式(Picturesque)及如画式再造(Picturesque Re-collecting)、客观性范式(Sachlichkeit)及客观性再构(Objectivity Re-establishing)、场所范式(Genius Loci)及场所感再生(Site Re-perceiving)。

如画范式及如画式再造

Picturesque & Picturesque Re-collecting

在回应人类象征性本质的需求下,产生图像性的、如画式的方式,以唤起风土记忆的怀旧建筑;它属于“记忆”范畴。

如画范式的出现与社会和自然环境的剧烈变化有极大关联,工业时代的城市生活和工业产品导致了人的迷失,“伪”的产品失去了“真”的质感,如画美学因此发展出超越视觉性的审美标准,对“真实”和“自然”产生文化偏好。复兴本土匠艺的文化目标催生了工艺美术运动,本土建筑产生了新的相对价值,建筑成为提示记忆的媒介,建筑的复兴与社会的复兴相联系,风土的观念得到升华。

客观性范式及客观性再构

Sachlichkeit & Objectivity Re-establishing

以启蒙开启的理性排除心灵干扰,保持客观和独立思考,产生被气候、材料或者功能决定的理性建筑;它属于“理性”范畴。

现代运动早期的重要人物穆特修斯通过实地考察总结风土建筑具有“事实求是的精神”(Sachlichkeit),并将之作为领导德意志制造联盟的建筑纲领,以主导德国的建筑及工业产品设计改革。他还进一步发展客观性作为工业美学式的“定型”(Typisierung),研究风土建筑以转化出能为国家贸易所用的“身份名片” 。另一位重要人物布鲁诺·陶特则坚决反对这种思想主张,他通过广泛考察欧洲和日本的风土建筑,提出“农民的生活包含现代建筑寻找的通用原则(Universality)”,风土建筑传达了人们的在地建造方式和地方材料,气候和地形场所条件,以及人群活动规律的理性应对。到现代主义的鼎盛期,风土建筑被提炼为几何形态和原初空间,建筑师群体出现对有机形式和风土材料的兴趣,如柯布西耶在萨伏伊别墅中展示的一个自给自足的农民在一处恒久定居的住宅“原型”,风土实现了客观性再构。

场所范式及场所感再生

Genius Loci & Site Re-perceiving

由体验性的、情感化的、精神性的诸多诉求,综合包含丰富的生活场所与自由氛围的诗意建筑;它属于“感知”范畴。

自1964年始,伯纳德·鲁道夫斯基的“没有建筑师的建筑”展览项目和同名著作对西方现代主义建筑师产生了持续性的影响,建筑师群体对风土建筑的价值认知发生了集体性的转变,风土的可育性被挖掘和展现。建筑师出于人类学式的兴趣,开始尝试理解风土建筑本身,其对风土的研究目的不再是描述和分类,而是如何在其本土语境下理解这些形式。1997年,保罗·奥利弗编纂的《世界风土建筑百科全书》汇总了风土建筑多视角的研究,完成了学科体系贯通的工作,预示着风土建筑研究从“自然史”走向了“问题史”的视角。风土建筑作为一种文化形式(Cultural Form)、文化建成物(Artefact),其在社会过程中的象征意义、在社会变迁中意义的转化以及在社会关系权力运作中的力量被加以重视和研究。

基于以上五个部分内容的讲演,潘玥老师最后提出两点学习研究的启示:一是鼓励研究者在行走和体验中观察和理解风土建筑遗产,呼应风土命题显现的场所性视角;二是说明风土现代(Vernacular Modern)建筑实践与批判话语是来自于建筑师群体对国际现代主义建筑的自觉反思和对风土传统的活化继承,以启迪研究者培养“反思的判断力”。潘玥老师此次的演讲为建筑学历史研究和理论研究提供了一个完整的、有启示性的范本。

B站直播回放网址:

https://www.bilibili.com/video/BV19e411j7SK/?vd_source=ee409f78b140d6d42a286c3d79590e1b

敬请关注“民居新声,云上讲堂”系列后续讲座!

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

邮局订阅:邮发代号4-923

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(公众号)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):讲座回顾 | 潘玥:西方现代风土建筑理论概观

规划问道

规划问道