写在前面:

综合交通枢纽是反映交通系统运行效率和服务品质的关键载体。在高密度城市中心区新建大型综合交通枢纽是一个非常复杂的系统工程,需要重点考虑站城融合、交通可持续发展、大客流组织以及多种交通设施建设时序不稳定的问题。以深圳市西丽高铁站为例,提出标高衔接和立体联通的站城融合策略,轨道交通为主体、道路交通为补充的车站接驳策略,区域疏解、“管道组织”的交通组织策略,立体分层、集约弹性的车站布局策略,全生命周期、多场景应用的规划应对策略等,以明确高铁站的总体布局和交通组织模式,进而解决上述问题。将西丽高铁站打造成具有全球影响力和竞争力的综合交通枢纽典范还需要后续规划、建设、运营等多个环节的良好衔接和工作机制的日臻完善作为保障。

边扬

北京工业大学城市交通学院 副教授

研究背景

陆侧交通系统是机场实现航空运输与道路交通相互转化的区域,对于提升航空运输整体服务水平发挥着重要作用。北京大兴国际机场(以下简称“大兴机场”)作为京津冀地区新的综合交通枢纽,拥有完备的陆侧交通系统。该系统包括机场快轨、城际铁路、机场巴士、网络预约出租汽车(以下简称“网约车”)、出租汽车以及私人小汽车等陆侧交通方式。自2019年9月26日开航以来,大兴机场运行状态仍处于起步发展阶段,且运行期间受到疫情的影响,具有不稳定的现象。因此,通过对大兴机场抵港客流以及各陆侧交通方式运行状态的分析,掌握枢纽在运营发展过程中的运行特征及客流演变规律,进而有针对性地提出运营管理建议,可以为枢纽的运营调度以及接续运输保障提供理论支撑。关于交通枢纽客流特征分析的主要研究对象一般为公共汽车交通枢纽与轨道交通枢纽,利用IC卡数据[1-5]或激光监测数据[6-7]分析交通枢纽客流的时间分布、空间分布等特征。涉及机场的枢纽客流特征分析多是对机场的总体客流特征进行分析,较少针对各陆侧交通方式的客流特征展开分析[8-9]。

本文基于大兴机场抵港客流以及各种陆侧交通方式离港客流的动态细颗粒度数据,分析客流的总体变化趋势、时序变化、不同交通方式出行分担率等特征与规律,研究大兴机场陆侧交通系统中存在的问题并提出改善建议。

大兴机场陆侧交通

概况及数据来源

1

陆侧交通概况

大兴机场综合交通枢纽汇集多种交通方式。机场航站楼共6层,航站楼B1层设置了城际铁路交通站厅、机场快轨交通站厅;航站楼1层车道边设置了出租汽车以及机场巴士的候车区;航站楼2层为国内旅客到达出口,连接P1和P2停车楼,停车楼可供私人小汽车停车以及网约车短时停侯使用。

2

数据来源

抵港客流数据以及各种陆侧交通方式的离港客流数据均由北京市交通运行监测调度中心与大兴机场的信息共享交互平台提供。其中抵港客流指乘坐航班到达机场的客流,该数据依据当天实际航班计划统计得到,统计时段为2019年9月26日—2020年9月30日,数据粒度为1 h至1 d。各种陆侧交通方式的离港客流指乘坐某种陆侧交通方式离开机场的客流;出租汽车、机场巴士、机场快轨以及城际铁路的离港客流数据由各方式接续区监控系统和闸机客流统计系统获取;网约车离港客流数据根据航站楼区域附近离港订单数据推算得来。抵港航班数量及各种陆侧交通方式的离港客流量数据统计时段为2019年11月1日—2020年9月30日,数据粒度从15 min到1 d不等。具体情况如表1所示。

表1 数据内容及粒度

客流特征及陆侧交通方式

出行分担率特征

1

抵港客流总体特征

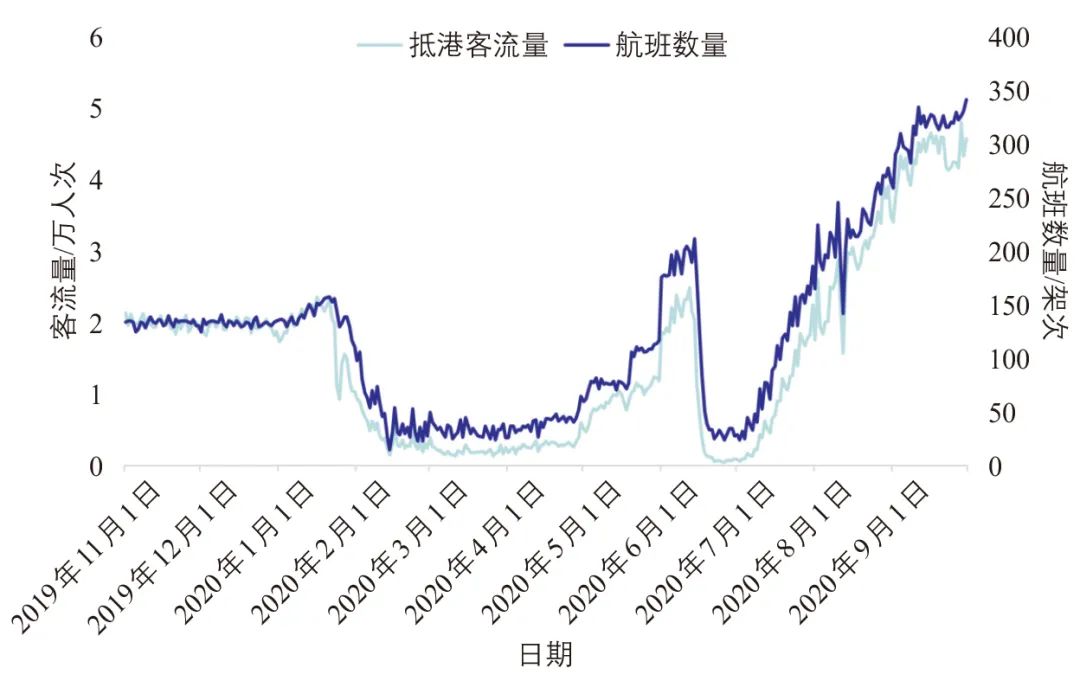

大兴机场开航以来的抵港客流经历了6个阶段的变化(见图1)。抵港航班数量是影响抵港客流量的重要因素,二者的变化趋势趋于一致(见图2)。

图1 抵港客流量变化趋势

资料来源:北京市交通运行监测调度中心与大兴机场的信息共享交互平台。

图2 抵港客流量与航班数量变化趋势

资料来源:北京市交通运行监测调度中心与大兴机场的信息共享交互平台。

2019年9月26日—10月23日,开航初期,客流量较小;2019年10月24日—2020年1月23日,随着航班数量的增加,客流量有所上升且较为稳定,保持在1.5万~2.5万人次·d-1;2020年1月24日—4月25日,新冠肺炎疫情暴发,客流量持续减少至约2 000人次·d-1;2020年4月26日—6月15日,疫情缓解,客流量有所上升,6月中上旬时恢复到2020年春节时期的客流水平;2020年6月16日—7月9日,北京市再次暴发疫情,客流量急剧减少;2020年7月10日—9月30日,随着疫情缓解,抵港客流量持续上升,最高达到4.8万人次·d-1。由此可知,疫情对抵港客流产生了较大影响,但随着疫情的缓解,航班数量增多,抵港客流量逐渐上升并趋于稳定。

2

陆侧交通方式离港客流总体特征

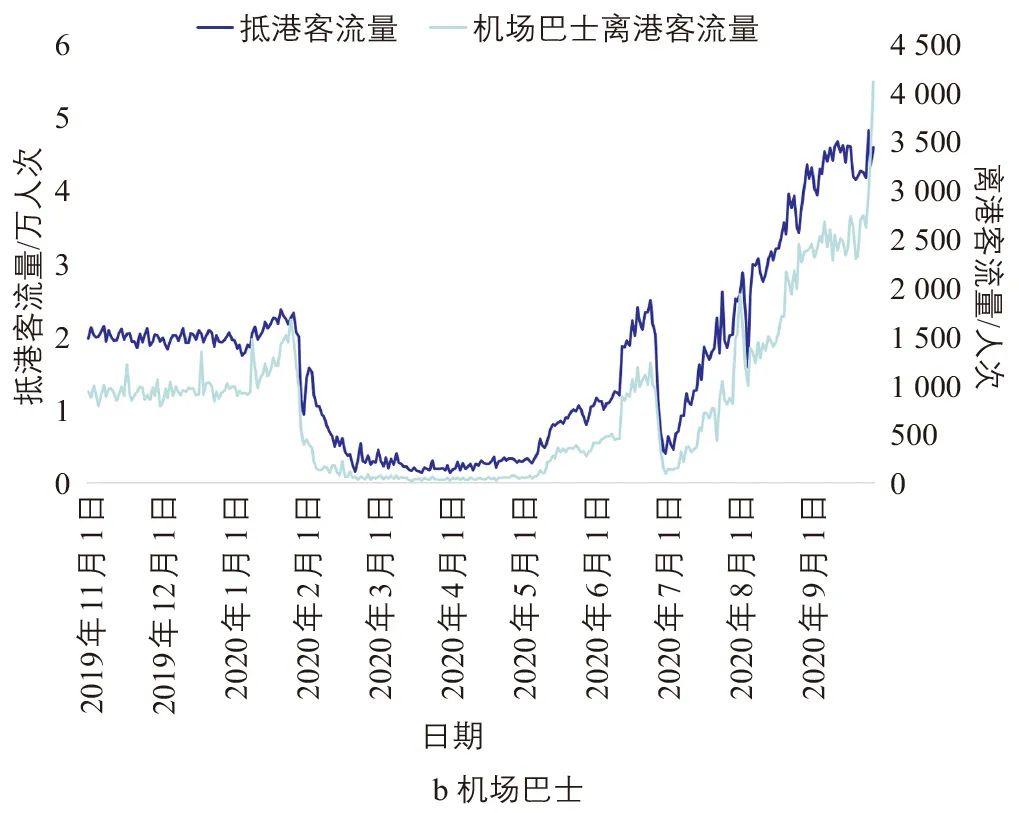

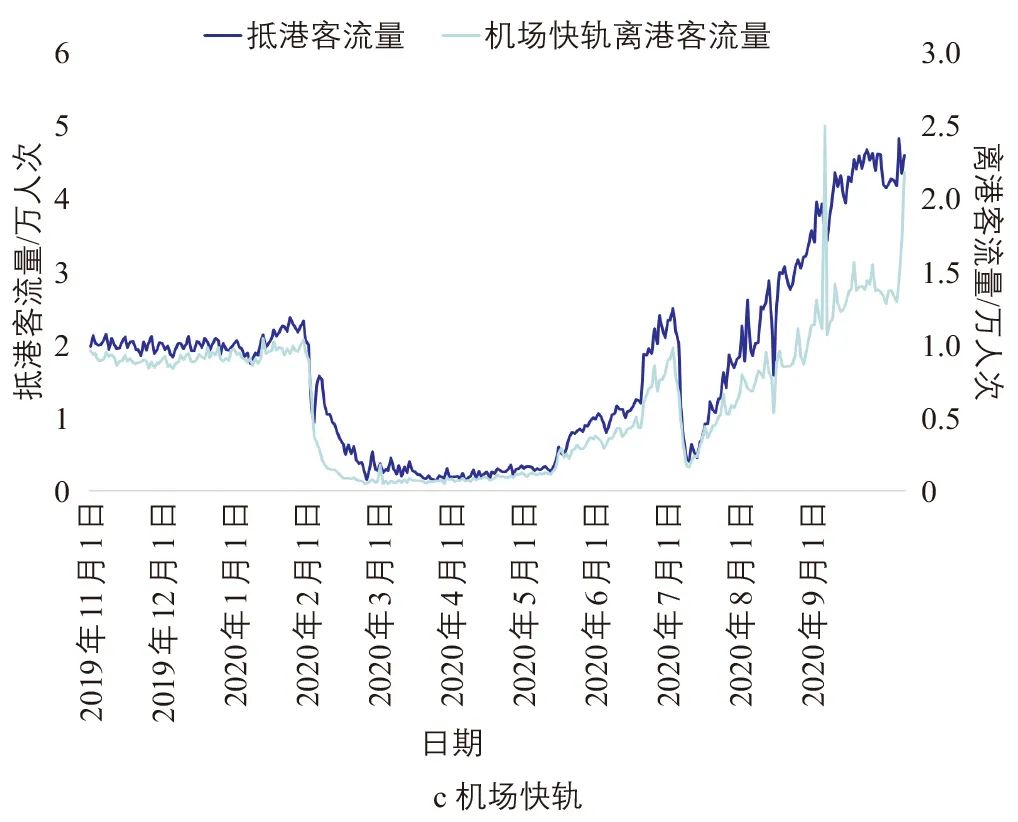

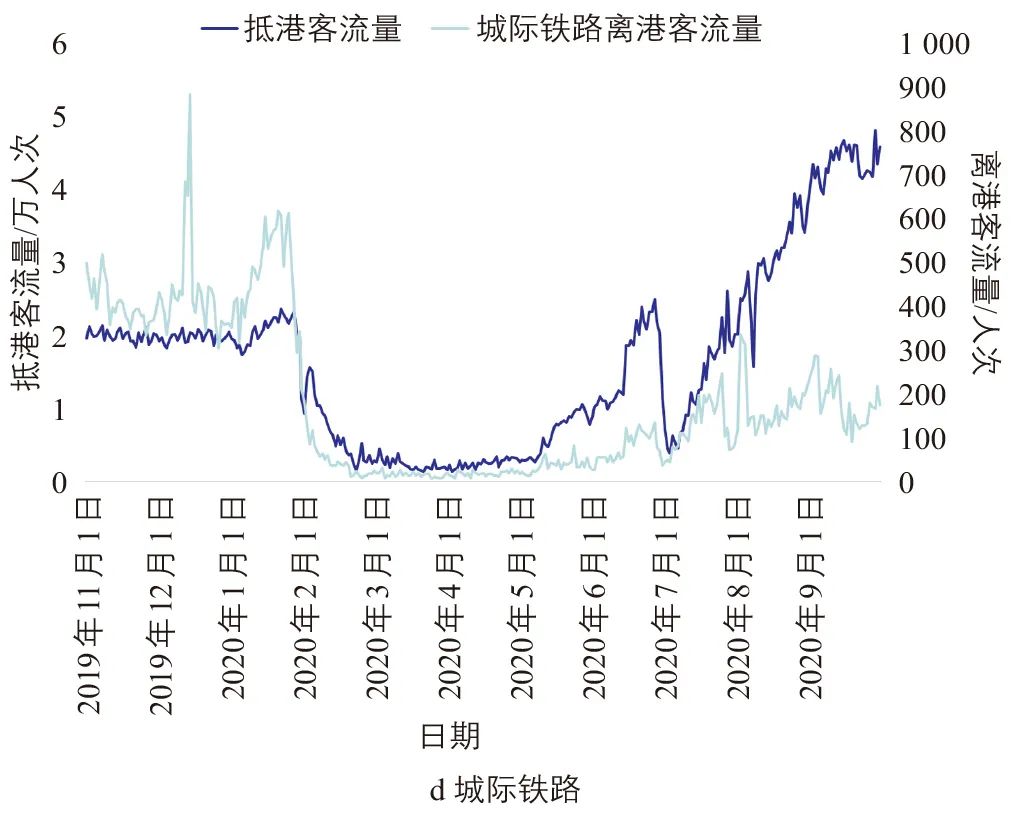

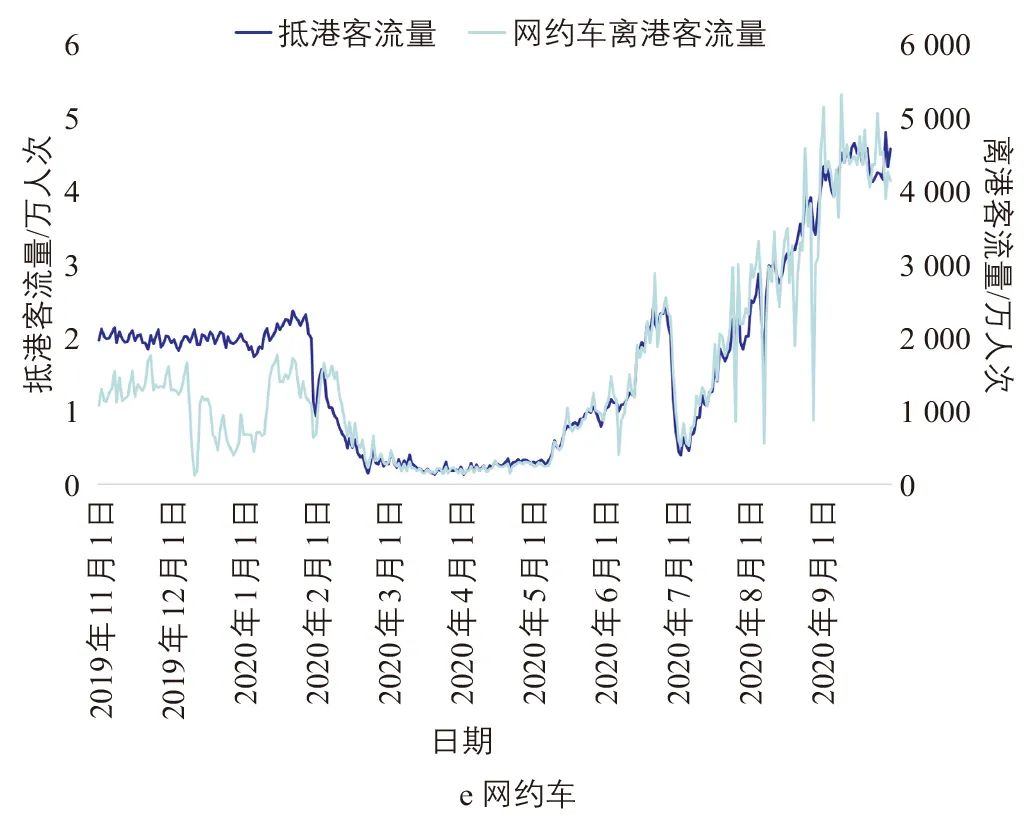

首先利用双折线图对各种陆侧交通方式客流总体变化趋势进行分析,发现离港客流与抵港客流的变化趋势基本一致,均受到疫情的影响(见图3)。其中其他车辆(私人小汽车、酒店巴士等)离港客流数据为抵港客流数据与出租汽车、机场巴士、机场快轨、城际铁路、网约车离港客流数据做差获得(考虑到目前大兴机场转机旅客较少,因此假设抵港旅客客流量约等于各陆侧交通方式离港旅客客流量)。

图3 各种陆侧交通方式离港客流变化趋势

资料来源:北京市交通运行监测调度中心与大兴机场的信息共享交互平台。

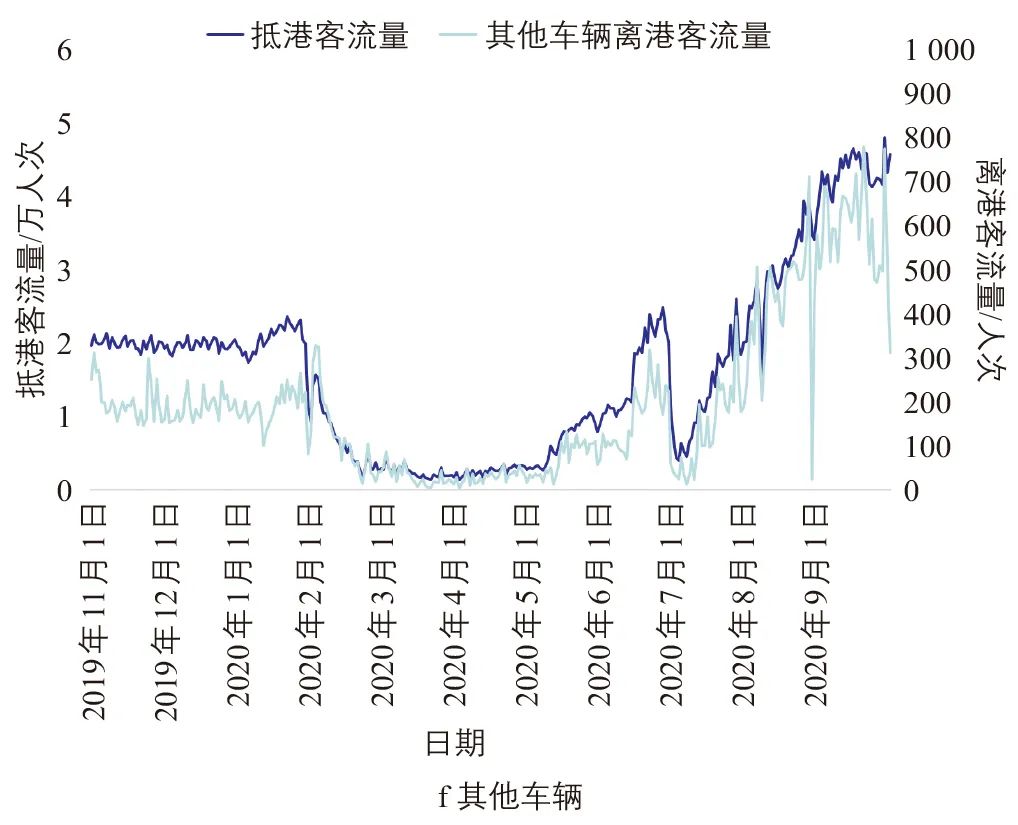

利用皮尔逊相关系数度量抵港客流量与各种陆侧交通方式离港客流量间的相关程度,得到一个介于-1~1的值。当皮尔逊相关系数在0.8~1区间,代表两变量间具有强相关性。皮尔逊相关系数计算公式为

式中:X为抵港客流量/人次;Y为陆侧交通方式离港客流量/人次;Cov(X,Y)为二者数据的协方差;D(X)为抵港客流数据的方差;D(Y)为陆侧交通方式离港客流数据的方差;E为数学期望。

抵港客流量与各种陆侧交通方式离港客流量的皮尔逊相关系数如表2所示。除了城际铁路以外,其他陆侧交通方式离港客流量与抵港客流量的变化趋势具有强相关性;随着抵港客流量日益增加,各种陆侧交通方式的离港客流量也在同步增加,这代表各种方式的运力尚未达到饱和。由于城际铁路班次单日仅有5次,因此其客流量并未随着抵港客流量的增加而增加。

表2 各陆侧接续交通方式与抵港客流的皮尔逊相关系数

3

陆侧交通方式出行分担率

为避免疫情期间客流量不稳定对研究准确性的影响,本文选取2020年8—9月的抵港客流及各方式离港客流数据,借助SPSS软件对各种陆侧交通方式出行分担率进行统计分析。由表3可知,大兴机场陆侧接续运输的主要方式为机场快轨和其他车辆;其次是出租汽车和网约车,这两种方式是夜间抵港旅客的主要交通方式;出行分担率最小的是机场巴士和城际铁路,由于发车间隔过长以及票价相对较高(机场巴士票价为35~50元,高于机场快轨)等问题,只有少部分旅客选择这两种交通方式出行。从表3方差分析结果可知,机场巴士、城际铁路和网约车的出行分担率较为稳定,而出租汽车、机场快轨、其他车辆的出行分担率浮动较大。

表3 陆侧交通方式出行分担率统计分析结果

客流时变特征分析

为支撑机场陆侧交通系统实时运营调度,需对客流的实时变化特征进行分析。以1小时为统计间隔对抵港客流及各种陆侧交通方式离港客流的时变特征进行分析。根据抵港客流量的总体变化趋势将研究时段分为2019年11月1日—2020年4月25日以及2020年4月26日—9月30日两个阶段。第一个阶段(包含开航初期与疫情前期),大兴机场在23:00后几乎无抵港客流;而第二个阶段(疫情后期),大兴机场在23:00后抵港客流呈上升趋势,两阶段具有不同的客流时变特征。

1

客流小时不均匀系数

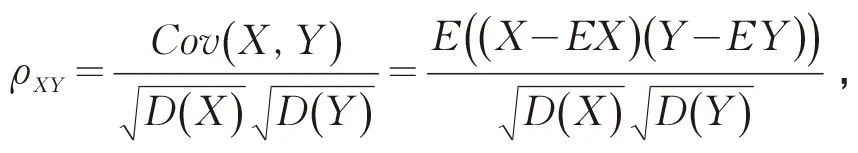

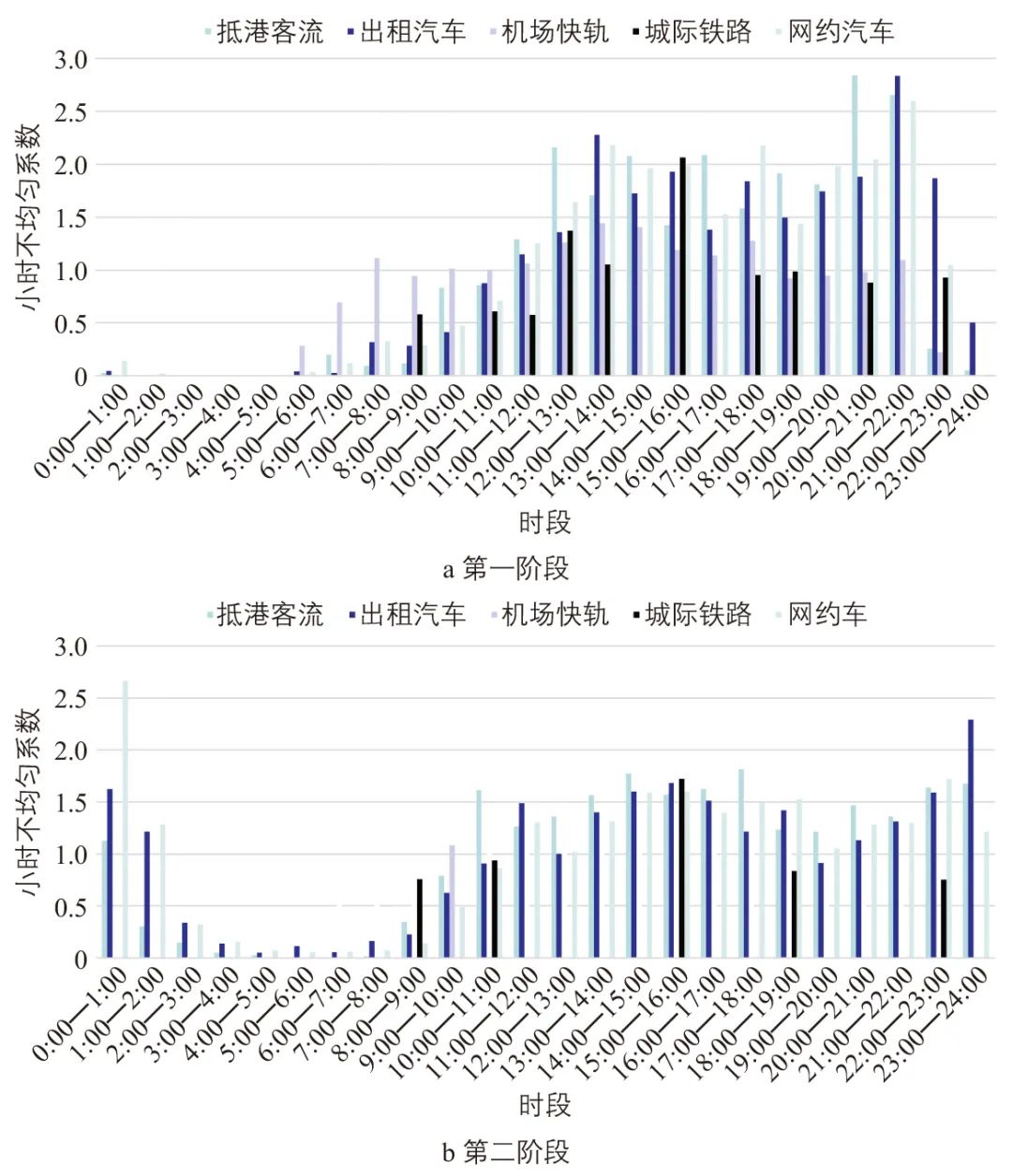

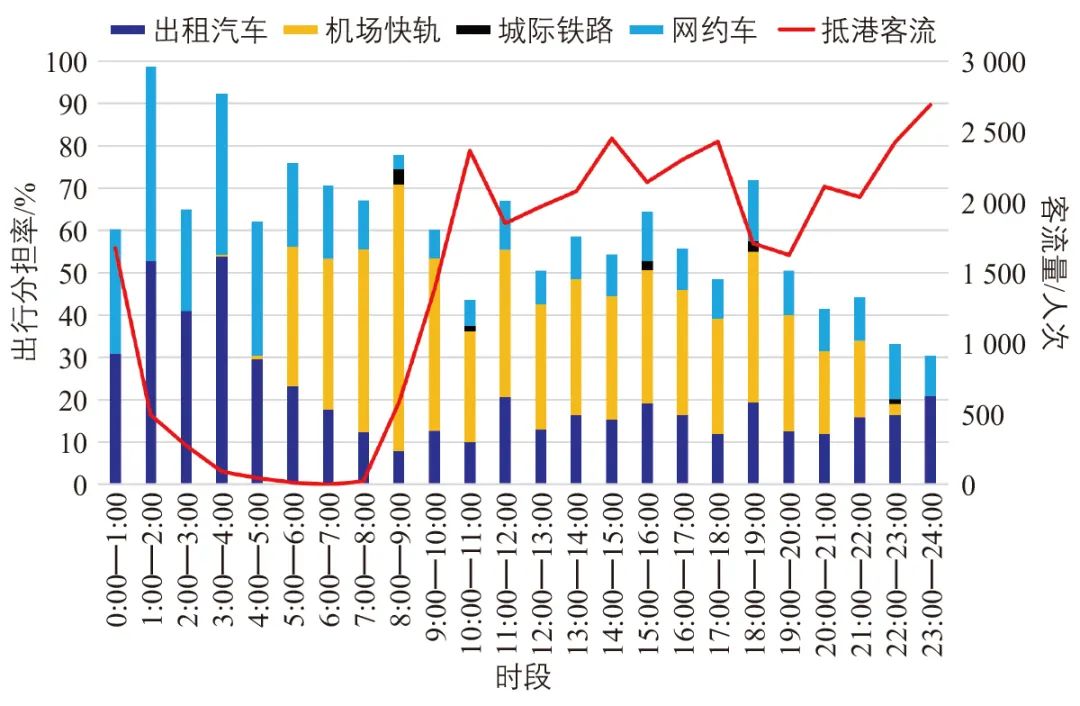

客流小时不均匀系数是描述一天内每小时客流变化情况的指标,是每小时客流量与营运时间内平均客流量的比值。两个阶段内各类客流的小时不均匀系数如图4所示(客流时变特征均以小时为粒度进行分析,由于缺少机场巴士与其他车辆相应粒度数据,因此未对二者进行分析)。通过分析可得出如下结论:

图4 客流小时不均匀系数变化趋势

1)两个阶段的抵港客流小时不均匀系数在3:00—22:00均呈“双峰型”。而在22:00之后,第一阶段的抵港客流小时不均匀系数骤减,第二阶段的抵港客流小时不均匀系数却不减反增,接近全天高峰值。由此可知,在疫情态势稳定的情况下,大兴机场增加了夜间的航班数量,夜间陆侧交通系统运载压力大。

2)出租汽车与网约车的客流小时不均匀系数变化趋势相似。第一阶段两者的客流小时不均匀系数呈“三峰型”,在21:00—22:00达到全日最高值;第二阶段两者的客流小时不均匀系数在10:00—23:00不断波动,在23:00—次日1:00达到全日最高值。因而可知,出租汽车与网约车运营多集中在下午及夜间时段。

3)两个阶段内机场快轨客流小时不均匀系数变化趋势类似,尽管在一日里呈先增后减的趋势,但总体而言客流波动较小。

4)城际铁路客流小时不均匀系数由发车时刻决定。虽然两个阶段城际铁路的发车时刻不同,但该方式的客流小时不均匀系数均呈先增后减的趋势,在15:00—16:00达到全日高峰值。

2

高峰小时客流占比

高峰小时客流占比即高峰小时客流量在全日客流量中的占比,可反映客流的集中程度。两个阶段的高峰小时抵港客流占比如表4所示。通过分析可得出如下结论:

表4 高峰小时客流占比

1)在第二阶段,大兴机场延长了运营时段,因此比第一阶段抵港客流分布更加均匀。

2)两个阶段内出租汽车和网约车的客流高峰时段均分布在夜间,在机场巴士、机场快轨、城际铁路等交通方式停运后,出租汽车、网约车承载着巨大的运载压力。

3)两个阶段内机场快轨的客流高峰小时分别为13:00—14:00以及14:00—15:00,客流占比相差不大,约为8%,由此可知轨道交通客流量在一天内分布较均匀。

4)两个阶段内城际铁路的发车班次不同,但其客流高峰小时都是15:00—16:00,且高峰小时客流占比大,客流量分布不均匀。

3

陆侧交通方式出行分担率时变特征

通过捕捉各种陆侧交通方式出行分担率的时变特征可了解一日内机场抵港旅客和陆侧交通方式的变化趋势。考虑到疫情对客流的影响,本小节与2.3节采取的数据时段相同。大兴机场部分陆侧交通方式出行分担率的时变特征如图5所示。在日间抵港客流的高峰时段(10:00—19:00),机场快轨是主要陆侧交通方式,各种陆侧交通方式出行分担率在该时段波动不大;而在夜间(23:00后)抵港客流达到全天最高峰,此时机场巴士、机场快轨等方式停运,出租汽车与网约车成为陆侧接续运输的主要方式。

图5 部分陆侧交通方式出行分担率时变特征

问题分析与建议

1

公共交通出行比例偏低

大兴机场陆侧交通系统应以机场快轨、机场巴士等公共交通为主,个体交通为辅[10]。目前大兴机场全日公共交通出行分担率为40%,日间抵港客流高峰小时(14:00—15:00)的公共交通出行分担率为45.6%。相比之下,上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场的公共交通全日出行分担率分别为51%和62%[11-12]。可以看出大兴机场的公共交通方式没有发挥陆侧交通系统的主导作用。究其原因,主要是因为疫情后乘客选择公共交通出行比例普遍降低,同时机场快轨和机场巴士发车间隔长、票价略高、线路较少。

香港国际机场将公交优先理念引入陆侧交通设施的规划设计中。在轨道交通层面将机场快线站台与到达大厅A,B出口同层设置,保证抵港旅客不用换层便可到达轨道交通站厅;在机场巴士层面除了机场巴士、对外巴士、机场及东涌区内巴士以及跨境巴士以外,还设置了通宵巴士,以便在其他线路服务时间结束后提供多班往返市区的巴士服务;此外,购买八达通公交卡的旅客在享受票价折扣的同时还可以获得香港旅游地图和轨道交通站点示意图,增加了公共交通出行吸引力[13]。

2

夜间出租汽车及网约车运载压力大

出租汽车与网约车的客流高峰小时均在夜间,且高峰小时客流占比过高。23:00公共交通停运后,机场抵港客流迎来另一个高峰期,导致出租汽车与网约车不得不面对巨大的运载压力。首都国际机场[14]、上海浦东国际机场[15]等国内大型国际机场均存在夜间出租汽车运载压力大的问题。目前,在国内各大型机场,夜间均是航班抵港的高峰期,出租汽车、网约车的夜间运载压力问题将成为影响机场接续运输服务品质的关键问题。

首都国际机场为解决此问题建立了“首都国际机场接续运输协调运行保障系统”,借助机器学习等模型对机场出租汽车运力及需求进行实时预测,从而实现机场出租汽车运力缺口的快速识别,保障机场夜间出租汽车的运营调度。广州白云国际机场制定了“机场巴士+出租汽车”的疏运模式,在23:00后设立一站式机场巴士,将夜间抵港旅客快速运送至市区内的交通枢纽(广州汽车客运站),并在接驳点提供大量出租汽车保障旅客的无缝换乘,降低了旅客的出行成本与等待时间。

3

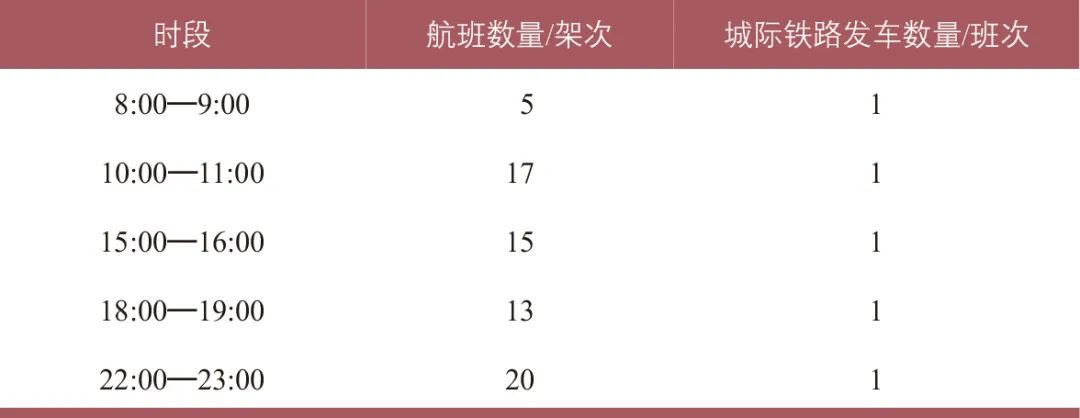

空铁联运模式推进较慢

受到德国法兰克福国际机场成功案例的启发,空铁联运成为国内外快速发展的一种新兴综合客运组织模式。大兴机场城际铁路仅有一条线路(北京西站—雄安站),导致其班次偏少,日客运量仅约为200人次·d-1;与此同时还存在与航空时刻表匹配较差、未建立空铁联运售票系统等问题,空铁联运模式推进速度较慢。对此提出以下3点改善措施:

1)大兴机场是京津冀区域重要的综合交通枢纽,未来需增加连接石家庄、天津、唐山、衡水等城市的运营线路,构建辐射京津冀的机场接驳城际铁路网。

2)需根据不同时段抵港旅客的出行需求制定城际铁路发车班次表。目前大兴机场城际铁路发车班次并未与航班数量进行匹配(见表5)。以法兰克福国际机场为例[16],该机场在5:00—6:00有大量抵港国际航班,考虑到早晨抵港的国际旅客经过长途旅程后几乎不会选择自驾车方式,管理部门在6:00—7:00为抵港国际旅客增加了城际铁路发车数量。

表5 抵港航班与城际铁路车次匹配关系

3)建立空铁联运一体化售票平台。开发机票与城际铁路车票的联程、联网售票服务,提供民航航班时刻与高铁衔接时刻智能选择功能,实现“一票联程制”和无缝换乘。

写在最后

本文基于大兴机场客流实际数据,对抵港客流特征及陆侧交通方式离港客流特征进行量化分析,然后,指出陆侧交通系统中存在的问题。从公共交通出行比例低、夜间出租汽车及网约车运载压力大、空铁联运模式推进较慢3个方面剖析现状运营问题,并借鉴国内外其他大型国际机场的成功案例为陆侧交通系统的运营管理和调度提出建议。未来可进一步对改善措施的可行性进行研究,并利用仿真技术来评估方案的实施效果,保证措施的有效性,从而全面保障机场陆侧交通系统的接续运输能力。

《城市交通》2022年第4期刊载文章

作者:边扬,贾大智,

冯笑凡,赵净洁,李静

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2022146期

编辑 | 张斯阳

审校 | 张宇 周乐 耿雪

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):北京大兴国际机场陆侧交通客流特征研究

规划问道

规划问道