转载说明

本文内容转载自 AC建筑创作

诗人廖伟棠曾写了一组诗《岛屿记》,漂离于香港的“离岛”上,找寻生活的另类可能。

香港有上百座离岛:大屿山、南丫、长洲……他们很少被人提起,却与都市面貌背后的青山与海洋共同支撑起另一个话语系统。

的确,香港的山水不是鬼斧神工的壮观奇境,乡村也并非远离尘世的世外桃源。但只要你乐意背起行囊,个把小时后就能置身徜徉于山海交错的美景中,或消磨掉悠闲的下午茶时光。这里虽并非奇观,但就在咫尺之内,因而尤为珍贵。

希望我们的小文,能带你窥见香港的另一面。

最近几年里,香港这个特别的城市,屡屡登上新闻头条,成为人们关注的焦点。

近日,世界旅游城市联合会发布的《世界旅游城市发展报告(2015)》显示,中国香港的旅游景气指数最高,位居榜首。在入境旅游收入、旅游人次、饭店客房出租率三项指标中表现突出,成为参评的全球104个旅游城市排行榜中旅游景气度最高的城市。

然而,另一方面,香港又屡屡爆出各种负面新闻,不断消耗着游客对它的信任——占中、反水客、游客遭强买……11月到港游客数量创六年来最大降幅,其中内地游客数量锐减16%。在许多大陆游客的眼中,身边的城市越来越快地追赶着国际化的步伐。不那么“友好”的香港,似乎已经丧失了曾经的旅游吸引力。

这座百年历史的大都市,真的没有更多的惊喜了吗?

实际上,作为所谓“城邦经济体”的香港,战争的洗礼、文化的变迁,都在这座1100平方公里的城市上留下了深刻的印记。香港的趣味,远远不止于中环大街上免税店的“买买买”、迪斯尼乐园的“人造旅游区”。

所以,我们今日“香港”故事的起点,不是繁华的中环,也不是浪漫的太平山,更不是璀璨的维多利亚港,而是环绕都市香港的郊野乡村:南丫、大澳、西贡、吉庆围、麦理浩径、龙脊径……这些星罗棋布的村子与公园,有着与港岛全然不同的宁静生活,造就了迥异的空间气质。甚至,尽管与香港近在咫尺,居民却有机会选择另一种生活方式。

从google earth上,能够清晰地看到香港在高密度的国际都市印象下真正的城市面貌——大片绵延的丘陵绿地,蜿蜒绵长的海岸线,山野葱郁、海水湛蓝,与我们印象中高楼林立的混凝土森林截然不同。

那么,是什么原因让香港能够在原本就很局促的土地上,保留了多达40%的郊野公园和特别地区?是什么原因让香港既能拥有高度国际化的都市,也能保留原汁原味的渔村大澳、围村吉庆围?

吉庆围

渔村

来自英国政府的50万英镑和艾伯克隆比爵士

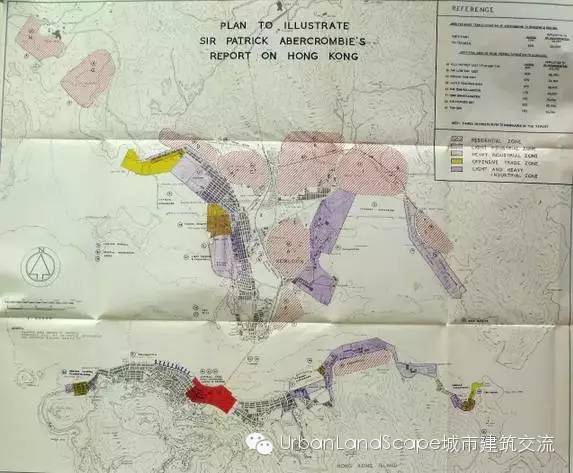

二战结束后,英国政府制定了《1945 年殖民地发展和福利条例》。据此条例,香港获得了英国政府的50万英镑拨款,以制定十年综合发展和福利计划。曾经编制了著名的“大伦敦规划”的艾伯克隆比爵士,应港英政府之邀,为香港完成了《香港规划的初步报告》。

报告分为三个部分。一是城市状况分析。艾伯克隆比爵士认为,香港主要面临两个问题:大量移民流入香港,人口急剧增长;市区可拓展土地短缺。二是城市发展建议。艾伯克隆比提出了十四个香港发展建议,涉及港口建设、人口规模、房屋密度、商店和作坊、工业选址和分区、道路建设、香港岛到九龙的海底隧道、修建铁路、搬迁军事用地、城市中心区、开放空间、新界、旅游及配套设施等方面,提出了两个重要建议:填海造陆与建设新市镇。三是规划实施方法。艾伯克隆比提出,香港需要成立城市规划机构并颁布全面的城市规划立法。

艾伯克隆比爵士与“大伦敦规划”

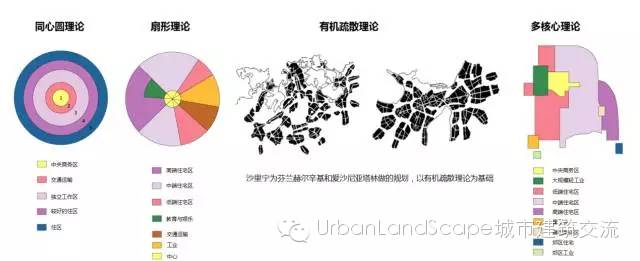

艾伯克隆比爵士1944年在“伦敦郡计划”基础上,编制了著名的“大伦敦规划”。“大伦敦规划”以“田园城市”、“卫星城”、“有机疏散”等理论为基础,参考了《巴罗报告》的主要内容,其后又陆续制定了伦敦市和伦敦郡的规划,是第二次世界大战后指导伦敦地区城市发展的重要文件。规划区面积为6731平方公里,内有各级地方行政机构共143个。规划区内的人口为650万(1938)。

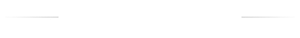

城市发展图解

“大伦敦规划”以霍华德(EbenezerHoward)的“田园城市”、恩温(RaymondUnwin)的“卫星城”及沙里宁(ElielSaarinen)的“有机疏散”等理论为基础,参考了《巴罗报告》(BarlowReport)。的内容。抓住英国战后推行住房和新城政策和城市规划立法的契机进行探索与实践,是艾伯克隆比在建筑与城市规划领域近50年学识与经验的积淀,也是对之前城市规划学者们对城市问题思考的延续。

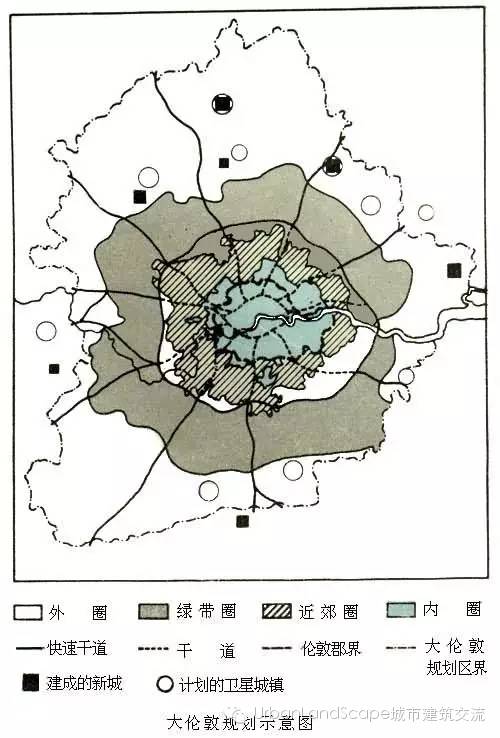

该规划中提议的10个新城在随后的伦敦大区建设中实现了8个,如哈罗(Harlow)和克劳莱(Crawley)新城。“大伦敦规划”为英国战后的城市建设运动提供了详细的指导,其规划思想、规划方法和城市布局模式对世界大城市区域规划做出了表率,是世界城市规划史上大都市区域规划的典范。

哈罗新城规划,1947

如今的哈罗

艾伯克隆比爵士1944年在“伦敦郡计划”基础上,编制了著名的“大伦敦规划”。“大伦敦规划”以“田园城市”、“卫星城”、“有机疏散”等理论为基础,参考了《巴罗报告》的主要内容,其后又陆续制定了伦敦市和伦敦郡的规划,是第二次世界大战后指导伦敦地区城市发展的重要文件。规划区面积为6731平方公里,内有各级地方行政机构共143个。规划区内的人口为650万(1938)。

《巴罗报告》:1937年,英政府授权巴罗爵士为主的“工业人口分布皇家委员会”,调查工业与人口分布状况中的问题并给出解决方法。1940年发布《皇家委员会关于工业人口分布的报告》即著名的《巴罗报告》,得出伦敦地区工业与人口不断聚集,是由于工业所引起的吸引作用,因而提出了疏散伦敦中心区工业和人口,,高度集中型的大城市弊大于利的结论。

《巴罗报告》为代表的一系列官方报告,针对城市发展的各个专门方向向政府提出建议,构成了战后英国城市和区域规划体系的基础。从此,现代城市规划越来越趋向于一种政策行为,与传统规划中的“设计方案”明显有别。

艾伯克隆比爵士

艾伯克隆比规划报告中的分区

艾伯克隆比爵士的预言很快应验。先是1951年后不断涌入的难民,令香港愈加拥挤,违章搭建比比皆是;很快香港又迎来大批南下的大陆商人投资各种生产领域,人口剧增。

膨胀的人口加剧了土地的匮乏。如果一味满足城市发展对土地的极度渴求,香港也许会发展成另一个混乱、高密度、“摊大饼”的城市,一个“不断膨胀的畸形团块”。

幸好,虽然由于艾伯克隆比爵士的规划建议涉及填海造陆与新市镇建设,耗资巨大,未能立刻实施,却相当程度上决定了香港的城市规划思路,陆续得到了较为完整的执行。

1950年开始,剧增的人口、产业高速发展带来的土地需求,令政府意识到狮子山以北的新界应该开始城市化进程,缓解旧城区极度拥堵的状况。艾伯克隆比爵士“香港报告”中建议的新市镇建设终于被正式提上日程。

第一个新市镇,就是香港影迷们耳熟能详的观塘——香港黑帮警匪片的经典取景地。杜琪峰《暗战》几乎全在这里几条街取景,刘伟强《烈火战车2》里车神郑伊健赛车的起点和终点就在观塘码头。

失败的观塘

说起观塘能够成为港片的经典取景地的一个重要原因,正是因为观塘工业区是早期香港新市镇建设中一个相对失败的案例,因此下班及周末行人稀少,拍戏封路都很方便。

观塘位于牛头角东南,蓝田西北,是九龙最大的工业区。在1950年之前,是一片颇为荒芜的海湾,便于填海造陆。由于当时九龙和香港岛的土地已经饱和,观塘临近牛头角的寮屋区,可以吸引寮屋居民入住,同时拆卸寮屋和解决当时香港卫生问题;同时临近市区又未被完全规划,便于缓解香港岛和九龙暴涨的人口,因此成为第一个新市镇。

确定新市镇发展计划后,香港政府开始进行填海工程,计划填海 140 英亩,1957 年末已经填了 50英亩,这些新填海区全部划为工业用地,成为如今的观塘工业区。可是当时香港政府对观塘的卫星城市规划带有浓厚英国低密度城镇色彩,未能配合香港高度用地需求,且住宅与工业区邻近,互相干扰,区域发展并不成功。

随着上世纪九十年代后制造业的衰落,观塘工厂逐渐被空置,住宅楼老化,继而部分公共屋村和私人住宅陆续重建。观塘地区的复兴也被提上日程。

“失败”的观塘工业区令香港政府对新市镇的开发有了更明确的策略,提出后来指导新市镇建设的三大原则:自给自足、均衡发展和交通发达。1970年代初期重新在新界的荃湾、沙田和屯门发展卫星城市。经过六十多年的建设,新市镇极大的改变了香港城市空间格局,有效疏散了中心区人口、转移了中心区工业。2011年香港人口普查数据显示,新市镇总人口占全港人口的47%,提供了全港46.4%的住房,而用地面积仅占新界的17%,全港的15%。

依托艾伯克隆比爵士的“香港报告”,香港政府逐步建立起城市规划体系的法律框架雏形、完善的规划图则体系。虽然历届政策所有变化却基本贯彻了卫星城的建设理念,有条不紊地实施了“新市镇”计划,土地使用高度集约,吸纳大量城市人口,给香港城市的发展留下了充足的空间。

也正因此,城市发展不必蚕食山林与自然、侵吞古老的乡村,大面积郊野公园的诞生、众多乡村的文化保育成为可能。

郊野公园正式诞生

1965年,美国环境科学专家、后来担任美国乔治梅森大学环境科学及政策学系客座教授的汤博立(Lee M. Talbot)应港英政府邀请,偕同妻子前来,实地考察香港郊野环境。

“当时我认识的香港人都告诉我,他们没有度假的地方,放假想旅行,却不是有很多人可以支付得起离开香港,去日本或菲律宾旅游,但他们觉得香港没有休憩的去处,有些公务员甚至向我表示,几年没有去过郊外旅行。”汤博立道出了六十年代香港居民的困境。

1966年,汤博立完成了《香港郊野保育》的报告。报告提出成立专责自然护理的组织,管理郊区;成立法定的保护地区,防止人为破坏山野;进行植林工作,营造一个多样性的生态系统;展开科学研究,加强对香港生态环境的认识等等。翌年,时任港督戴麟趾爵士委任郊区运用和保存临时委员会,全面研究成立郊野公园的提案。

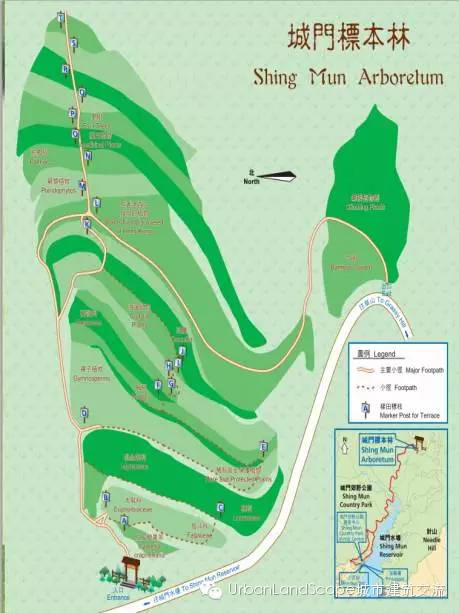

1976年,《郊野公园条例》生效,翌年划定第一批受法律保护的郊野公园,包括城门、金山、大潭、狮子山及香港仔。

城门郊野公园,种植了四公顷的标本林,至今为止已逾300多种,包括首次在香港发现以及濒危的珍惜品种,合共7,000多棵。包括不同种的竹,多种受保护的植物,以植物学家命名的植物,在香港首次发现的植物以及本土野生的花等,是在郊野学习植物的理想地方。

法规的制定仅仅是郊野公园建设的第一步。郊野公园的设立迅速得到了市民们的欢迎,规划师和建筑师们的工作也令郊野公园愈加便捷、安全,承担户外康乐、自然教育、城市生态保育等多种功能,融入了香港市民的日常生活。

TIPS

以港督命名的远足径麦里浩径

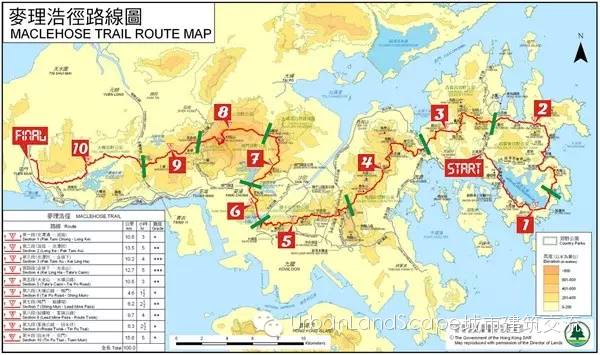

众多郊野公园、远足径中,最长也最著名的,便是以港督麦理浩爵士命名的远足径——麦理浩径。

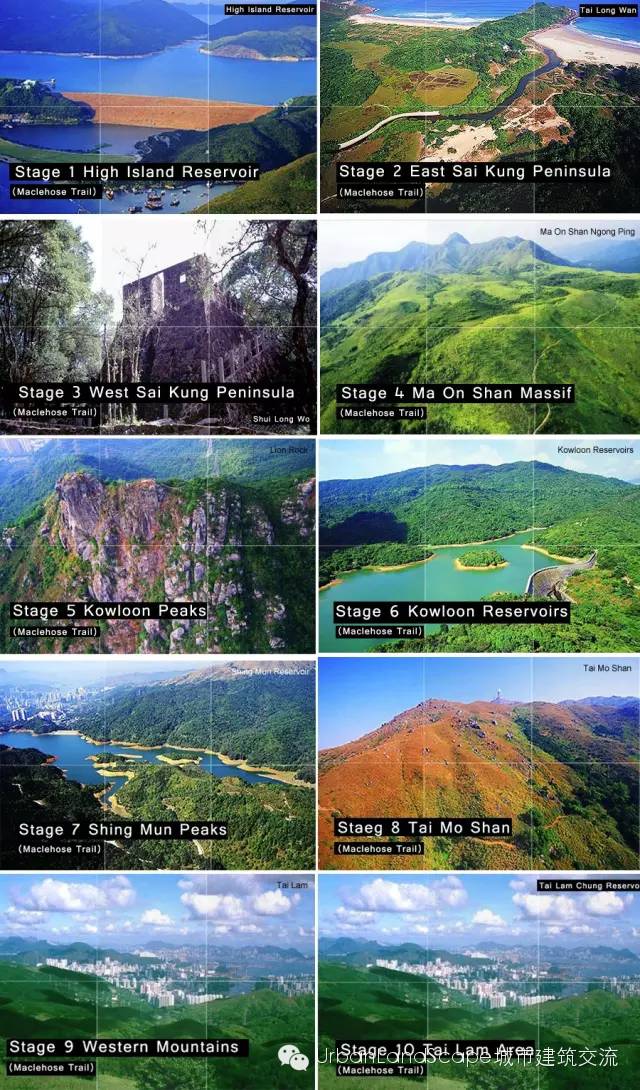

麦理浩径是香港首条长程远足路线,也是香港最早的现代意义上的绿道。东起西贡北潭涌,西至屯门扫管宝隆军营,全长100km,分作10段,每段行程5~16km不等,穿越8个郊野公园:西贡东、西贡西、马鞍山、狮子山、金山、城门、大帽山及大榄郊野公园。

麦理浩径便捷易达,两端与段间接口可直接与公交系统接驳。径上所有的告示牌、标距柱、景点指示牌均标出游人所处位置坐标,时刻告知方位;方向指示明确,鼓励人坚定前行;所有文字均为中英文表述,满足来自各个国家的徒步者。发生事故时,明确的方位指示方式令求助人准确报告位置,救援人员迅速到达。

沿途风景更是美妙,六棱柱状节理的流纹凝灰岩地貌、水库大坝、二战军事遗迹都是平时难得一见的自然人文景观;还有成群结队的猴子、种类繁多的雀鸟,若是时节恰当,更是能看到漫山遍野的野花,真正是“腿在地狱,眼在天堂”!

即使在专业徒步人群中,徒步全程走完麦理浩径,也是相当不错的成就。每年11月第二个周末,香港乐施会还会在麦理浩径举办“毅行者”徒步筹款活动,参赛者需于48小时内行完全长100公里的麦理浩径。目前,最快的一组队伍仅需不足十二小时,便可顺利完成!

麦理浩径沿途风景。http://hiking.gov.hk/

与《郊野公园条例》同年,香港政府正式颁布了《古物及古迹条例》,古物咨询委员会及古物古迹办事处也与同年成立。殖民建筑遗迹和本土文化民俗的保育进入法治时代。

“半唐番”

香港城市虽然历经百余年殖民,本土却没有经历战乱,因而保留了大量原汁原味的广东文化民俗;其中一部分本土文化与西方文化融合,成为稀有又有趣的“半唐番”。这里既有“香港威尼斯”大澳渔村,也有少有人知的传统民居聚落“屏山文物径”——这里甚至还保留有香港目前唯一的古塔聚星楼,和恢弘的七百年历史的邓氏宗祠。

上个世纪九十年代后,香港民众文化保育意识逐渐觉醒,天星码头和皇后码头事件成为推动香港文物古迹保育进程的标志性事件。2007年初,香港特别行政区政府正式启动了“文物建筑保护政策检讨”的公众咨询程序,并在政府公共事务论坛和立法委会议中展开讨论;“活化历史建筑伙伴计划”正式列入了2007-2008年度的施政报告中。所谓的“伙伴”,意味着政府需要与非政府机构合作,加大公众参与力度,例如设立公众开放日、导赏团活动,与公众成为名副其实的“伙伴”,共同推进香港文物古迹的保育。

高效城市空间与舒缓郊野乡村生活和谐共存的香港,为中国的大型城市提供了一个可资借鉴的样板。这些“另类”的郊野乡村,最宝贵的地方,不仅在于成为一个繁华都市之外的清新“旅游目的地”,而是提供了一个城郊更新的样本——一个更有魅力,并与“现代城市””全然不同的图景。

究其原因,既有政府制定的远景规划,也有发展商的雄心壮志,更有本岛居民们为保护一方净土的热情与努力。

出色的城市运营者、规划师、建筑师们,和对故乡充满爱与热情的民众,共同造就了一个双面的香港:左手都市,右手乡村。

欢迎关注我们的公众号

UrbanLandScape城市建筑交流:)

规划问道

规划问道