2023年的春天悄悄替换了漫长的冬夜。

乍暖还寒的时候,人们还保留着几分忧惧和怀疑。回顾三五年之前,那种对城市发展的蓬勃信心、对规划改革的热诚期待、对现实问题的激烈讨论,后来大都被“天凉好个秋”式的“欲说还休”所代替。规划师群体经历了一场颓废危机。

然而,有难解的问题,才有寻求答案的意义。过去40年不加思索的乐观建立在单一的秩序框架和单一的目标之下,行动迅速而思考不足,如同在管道中疾行。今天,单一被复杂取代,广阔世界的纷繁矛盾尽呈眼前:是真难题,也是真机遇。

规划的核心价值是清晰叙述和描绘共识:规划即信念。当前,人们的价值观在真实地发生改变,比如对生态自然的向往,对表达文化自信的喜爱,对科技创新的推崇、对城市细节、生活品质的追求,已清晰地进入了规划相关领域,成为理念的新源头与工作的新动力。

深圳都市圈年度报告

02

探讨粤港澳大湾区高质量发展研究路径的整体思路与技术方法,针对其空间结构的独特性提出“巨型都市网络”概念,对高质量发展要素维度分解构建“三体六维”算法模型,以“街镇”作为基本单元形成指标体系,对大湾区进行高质量发展评估,提出发展策略建议。

2022年还发布了大湾区通勤监测报告、大湾区存量治理报告以及大湾区创新活力地图。

03

2022年,多重危机下的全球城市面临着不确定性的严峻挑战。研究结合产业方向变革、科技竞争加剧趋势,对全球城市复苏的特征作出新观察。研究完善了数据来源和技术分析方法,以数字化方式直观呈现、深入探讨全球创新、生产与服务、联通设施网络特征与趋势。

04

成都天府新区与中国城市规划学会联合提出中国首个“公园城市指数(框架体系)”。研究进一步聚焦框架中“开放包容”分项进行指数研究。从“开放链接”、“文化多元”、“社会包容”三个维度,探索可推广的指标体系技术成果,作为公园城市指数体系深化研究的重要部分。

05

横琴粤澳深度合作区是国家发展重大战略部署,国土空间规划由中规院深圳分院与中规院(北京)规划设计公司合作编制,落实国家要求,承担区域责任,谋定合作区发展战略空间,管控全域全要素,落实规划传导,指导具体行动。

南宁市良庆区、邕宁区国土空间分区规划(2021-2035)

规划以自贸试验区等重大战略平台为基础,构建面向东盟跨境发展和面向北部湾向海发展的服务贸易和科技创新中心;以宜居品质和特色活力为导向,构建具有壮乡气质、国际风范的中央活力区;以生命共同体理念,落实粮食和生态安全责任,推进生态环境高水平治理。

合作单位:广西国土资源规划设计集团有限公司、华蓝设计(集团)有限公司

07

项目由中规院深圳分院、中部分院及中规院(北京)规划设计有限公司承担,以高质量发展为主题,统筹城乡区域和资源环境,彰显“土、硒、茶、凉、绿”五大优势,立足大生态,构建大交通,发展大旅游,打造大产业,推进“四化”同步发展,建设“两山”实践创新示范区。

合作单位:湖北省规划设计研究总院有限责任公司、恩施州城乡规划设计研究院有限公司

08

落实秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化项目对蓝田县的要求,通过推动项目实施,将有效提升秦岭北麓水源涵养、水土保持和生物多样性维护功能,显著提升秦岭生态系统质量,对筑牢国家生态安全屏障具有重要意义。

项目由中规院深圳分院和中规院绿色所合作,提出南沙引领黄金内湾新中轴的战略空间新格局。规划从创新引领、枢纽构建、标杆塑造、制度对接等方面回应南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略平台的发展目标,并对庆盛枢纽、南沙湾片区、南沙枢纽三个启动区片区进行研究和谋划,制定空间行动纲领。

10

东莞市域空间战略

市域空间战略中率先提出从“适应制造业的空间”转变为“策应科技创新的空间系统”,部署了中心城区提质扩容、深莞共建科技心脏、均衡发展特色片区、面向未来湾区海岸四大空间战略,以及共建轨道交通系统、配置增存空间资源两大实施保障策略。

提出深港口岸经济带在产业创新、社会融通、生态共治、交通互联、设施共享等方面的空间对接策略,以跨境组群联动发展的方式推动沿线重点区域和重大平台在现代服务、科技创新、社会融合、海洋经济等领域的深入合作,引导深港共同参与片区开发建设。

深圳临空经济区基于机场“六位一体”综合交通枢纽,充分联动机场与周边城市功能,提出“一枢纽、三片区、多节点”临空经济总体格局,构建机场东商务总部区、九围国际总部区等临空总部经济发展平台。

以国家发展战略和机场转场条件为契机,从现实发展基础和新时期发展要求出发,研判山东省和胶东半岛的未来发展格局和临空经济示范区的发展战略,分析机场对区域城镇群和城市要素配置的作用,制定临空经济区的弹性发展模式,通过项目库和产业招商地图等方式建立未来实施路径。

14

承接成渝地区双城经济圈和川藏铁路建设两大国家战略,从绿色生产、绿色生态、绿色生活三个维度构建绿色发展指标体系,提出新格局、新平台、新体系、新枢纽、新城区、新示范等6个方面的发展目标以及规划部署,支撑雅安筑实成渝地区西向门户的重要使命。

创业路是连接宝安中心区与尖岗山高新区的主干道,2022年,宝安区举行宝安创业路商务大道策划及城市设计国际咨询,本方案提出“街巷聚场”的设计概念,提出在存量地区保护维系人、产、城的共生关系,关注“人”的鲜活需求,通过有限度的设计手法,培育出一个多元丰富、可生长、可进化的空间场系。引导创业路在空间“更新”的同时保持多样性与复杂性。

深圳宝安中心区城市设计国际咨询

在“双碳”战略下,设计基于气候适应性,为宝安中心区价值高地提供低碳宜居、韧性生态的新型总部办公空间。承袭岭南传统空间布局,创造适应岭南气候的空间体系;以多地表系统塑造多重标高的交往场所。

合作单位:瓜利亚尔特建筑事务所、译地事务所有限公司

深圳西部中心是服务宝安北部片区、辐射深圳都市圈的重要服务中心。设计围绕人本需求,调整优化用地结构,完善公共文化服务体系,依托河涌水网和历史古村,在存量城区基础上塑造独具魅力、广府特色的综合性中心城区。

18

设计构建“城市与自然互联,实体与虚拟孪生”的未来十字理想城市模型,以“琴澳一体、孪生十字”为主线,共建琴澳孪生共赢的典范之城。尊重自然山水环境,体现生态公园之城的品质典范;实体与虚拟孪生,体现人文智慧的未来示范。

合作单位:奥雅纳工程顾问

泉州海丝新区东海片区城市设计国际竞赛

规划回顾泉州的千年历史和古城格局,梳理并提炼了“生生而有条理”的历史观、空间观。力求把传统与未来的价值、刚性与弹性的结构、地方与国际的特色、官方与民间的行动进行辩证统一的整合,以稳定的空间结构框架作为条理,承载生生不息的城市烟火与活力。

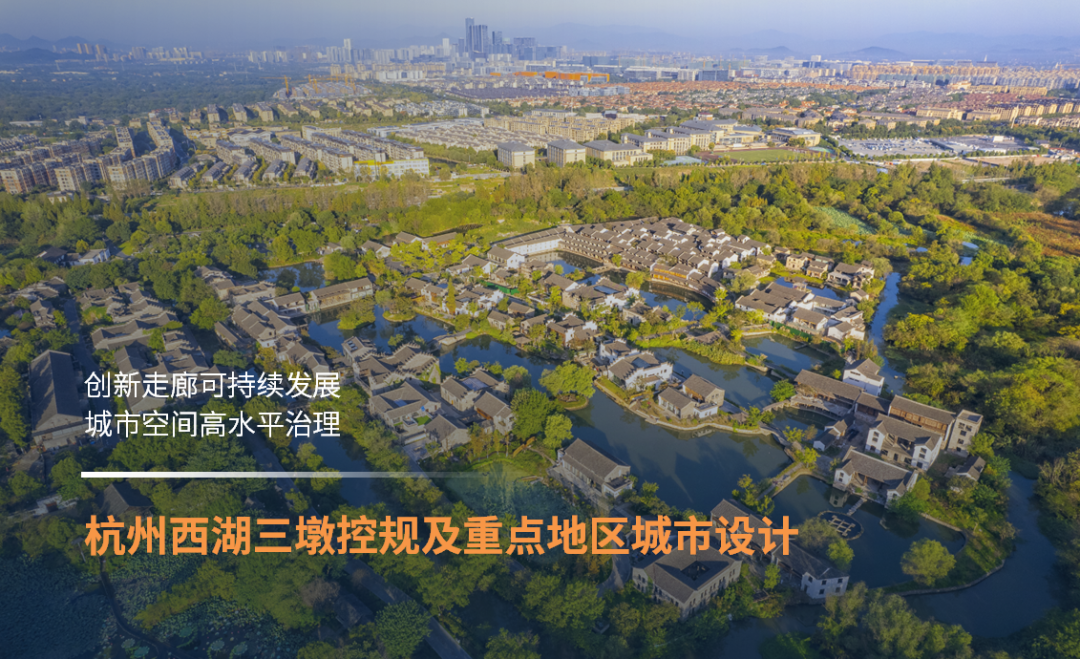

杭州西湖三墩控规及重点地区城市设计

21

大科学装置集群是光明科学城的核心功能承载区, 中规院深圳分院先后承担了法定图则—概念性城市设计—科创设施选址研究—总师服务等一系列规划,构建融于山水的格局体系,提供弹性生长的科研单元。采用“2+X总师制度”全周期伴随式服务,把控大科学装置集群的开发建设品质。

合作单位:华南理工大学建筑设计研究院

22

规划以“全球开源创新的中国实践中心、自然科技互联的未来城市高地”为发展目标,通过“清水创源链、两栖公园城”的规划设计策略,打造互联的城野生态景观、新型城乡生活方式、古蜀与未来文化融合的空间场景,探索公园城市2.0的设计特色和价值。

23

项目是松山湖科学城核心节点,研究提出深化产业功能及内涵,最大化激发创新活力;围绕“人科产城”形成深度融合的创新空间模式,提供国际化高品质公共服务;关注重点片区城市更新的可实施性,合理规划开发强度及时序,最大化空间价值。

合作单位:经联智汇(深圳)文化旅游创意咨询有限公司

24

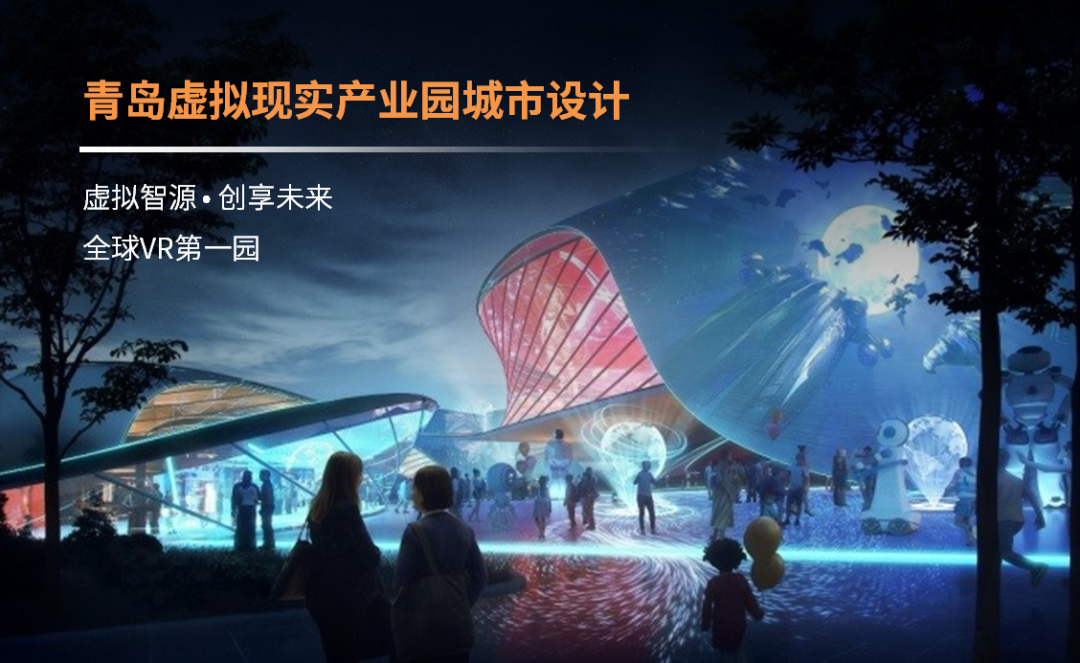

构建汇集“硬件生产+内容制作+创新研发”于一体的专业化园区,以“绿色、生态、科技、人文”为理念,重点突出多维融合、空间协同、魅力形象和系统支撑等策略。未来将是一座生态自然与城市空间交融、虚拟科技与真实生活关联的新兴产业园区。

合作单位:深圳市多样建筑设计顾问有限公司

星空公园前期研究

深圳市气候适应型城市建设规划及实施方案研究

课题在深入评估深圳市气候风险和气候适应建设的基础上,提出深圳市面向中长期气候适应工作的建设目标,明确气候适应重点领域、行动计划以及实施保障机制,有序引导深圳市气候适应型城市建设,打造中国适应气候变化的“深圳样板”。

合作单位:国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、深圳市环境科学研究院

27

深圳前海合作区市政基础设施专项规划修编

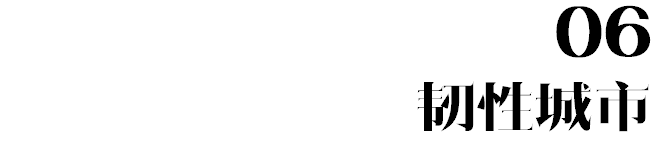

项目分别从能源消费、绿色建筑、低碳交通、循环市政、高效碳汇等领域践行碳中和目标,谋划中国城市绿色低碳建设新路径和方案。针对新建和既有地区的碳排特点识别重点地区,筛选若干“低碳社区”、“近零碳街区”等示范性项目,差异化制定未来绿色低碳发展路径。

项目从轨道交通支撑打造全球标杆都市圈和地铁集团可持续发展、经营的角度出发,研究总结“深圳标准”、“深圳模式”以及“深圳经验”,提出 “服务导向”的都市圈轨道发展模式以及优化建议,促进线网的挖潜提升。

合作单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司、深圳市规划和国土发展研究中心

30

规划以问题导向和目标导向为切入点,挖掘福州战略价值和城市特色,提出构建面向全球的国际运输枢纽、打造引领周边的区域交通中心、形成集约高效的网络交通组织、提供均衡优质的多元出行服务的发展路径。

合作单位:福州城市规划设计研究院有限公司

落实《世界遗产公约》要求,以遗产价值为出发点,对青岛老城遗产区缓冲区、遗产核心要素进行分阶段、战略性保护;构建遗产地保护管理体制机制,制定应对各种变化的可持续性保护策略和措施,保障社会多方协同参与遗产地申报和保护工作。

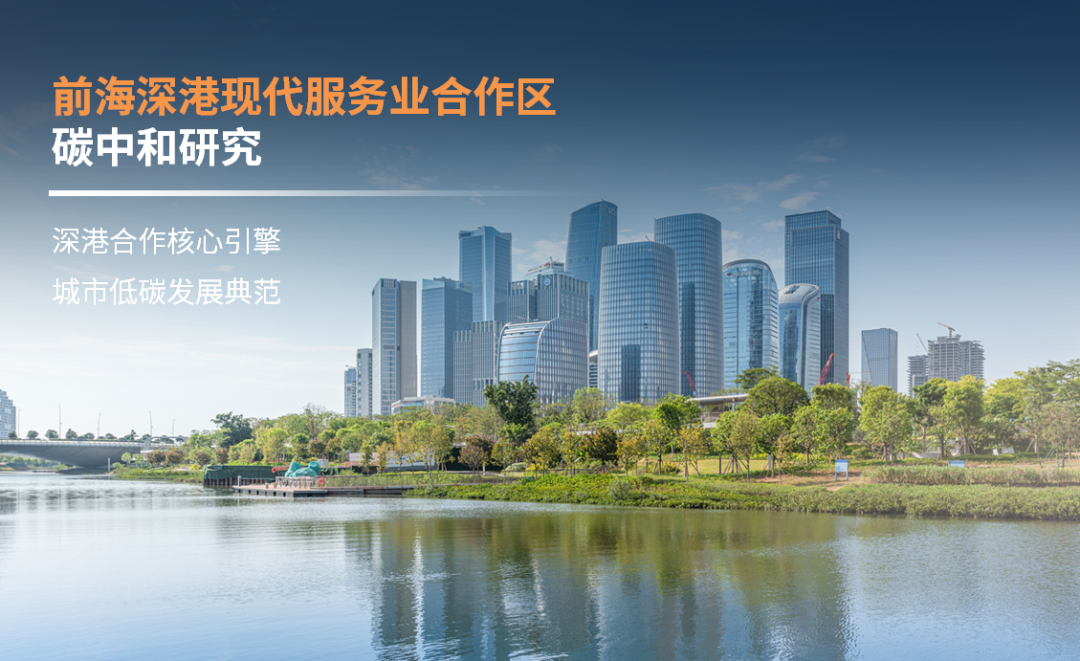

作为深圳第一批历史风貌区,新桥古村拥有以省级文保单位曾氏大宗祠和多处不可移动文物为核心的完整传统风貌片区。规划围绕保护对象、保护区划、用地性质、街巷肌理、设施配套等角度,明确古村保护规划内容,并积极回应古村活化和区域发展需求。

保护古城空间格局、保育山水本底和文化元素,创造一个具有在地性、历史性的愿景。以城市设计为主要技术手段,提升古城的历史价值、文化价值、城市价值与景观价值,激发传统山水城格局自发生长,引导乐成成为文化再生新地标。

34

深圳燕罗国际智能制造生态城规划发展纲要和总体城市设计

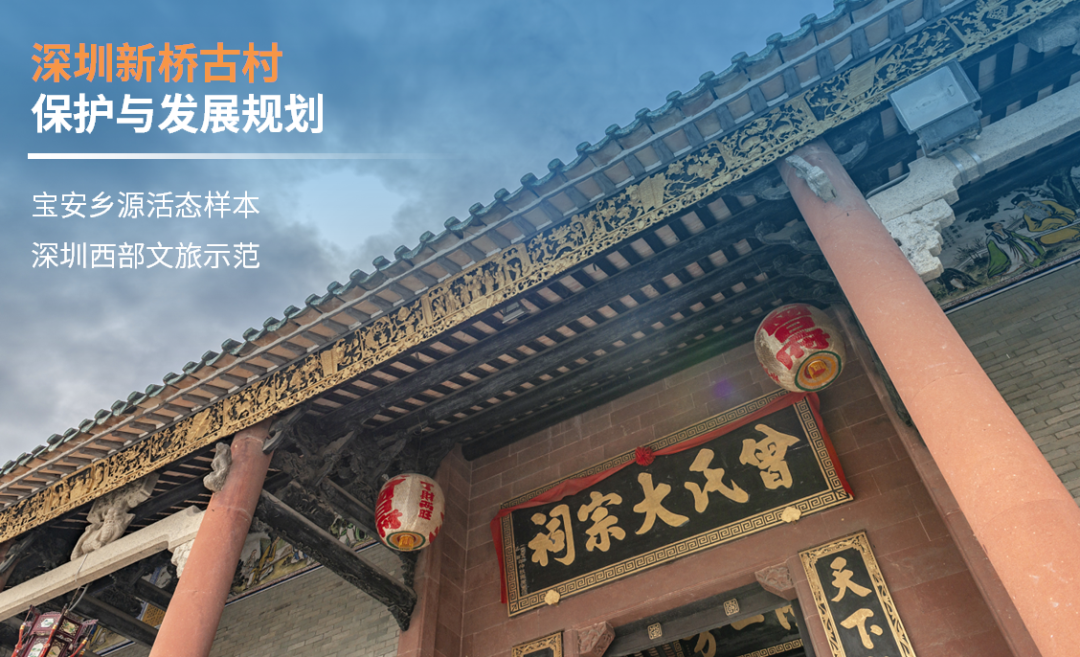

深圳首个土地整备整街利益统筹项目。重点凸显“一半山水一半城”的生态特色,构建粤港澳大湾区可持续发展的“两山”理论、产业与生态融合的实践范例。着力引入国际龙头企业、产业链主企业,打造世界级先进制造业产业集群,目前已成为深圳第二十个重点区域。

合作单位:广州市城市规划勘测设计研究院番禺分院、广州市番禺城市规划勘测设计院有限公司

探索西部县城在财政紧张、产业转型未完成、土地财政失灵条件下开展高品质城市建设的具体路径,通过“品质-动力”建设模式的在地实践,依托城市发展契机,建构面向未来发展与满足人民需求的空间品质系统。

规划为长沙市探索产业型城市更新项目新实践,以城市设计为主要手段,梳理片区内的低效产能用地和城市发展短板,瞄准新时代产业高端化发展、产城融合和建设高品质城区的要求,提出“麓谷中心·长沙国际创新区”发展愿景与空间蓝图。

38

项目由深圳分院青岛分部与中规院区域规划研究所合作,明确海高区经济社会发展目标和空间布局思路,提出符合海高区资源禀赋的发展定位和城市更新目标,确定城市更新策略,明确近期行动计划和重点项目库,开展深化设计,指导项目近期建设。

39

融合大数据与新技术手段,针对粤港澳大湾区“高密度、强流动、多中心”特征,建立湾区监测评估指标体系,科学、有效监测跨界要素流动;面向产业创新、空间品质、系统耦合、跨界协同等,研发系列规划模型算法与软件工具,支撑大湾区多元规划业务与空间研究,构筑新时期数字规划与空间治理的“操作系统”。

点击图片查看详细内容链接

深圳“新城建”试点工作包含6项任务和21项措施,具体包括全面推进城市信息模型(CIM)基础平台建设、推进城市运行管理服务平台(智能中枢)建设、推进智能化市政基础设施建设和改造、协同发展智慧城市与智能网联汽车、加快推进智慧社区建设、智能建造与建筑工业化协同发展。本项目通过深度调研,评估深圳市“新城建”6项任务的建设方向和进展,制定全市“新城建”三年规划,形成一批可推广可示范的“新城建”项目。

…

相关阅读

原文始发于微信公众号(城PLUS):领先规划,点亮信念!

规划问道

规划问道