遗产保护的本质——萨尔瓦多·穆尼奥斯 – 比尼亚斯当代保护理论系列书评

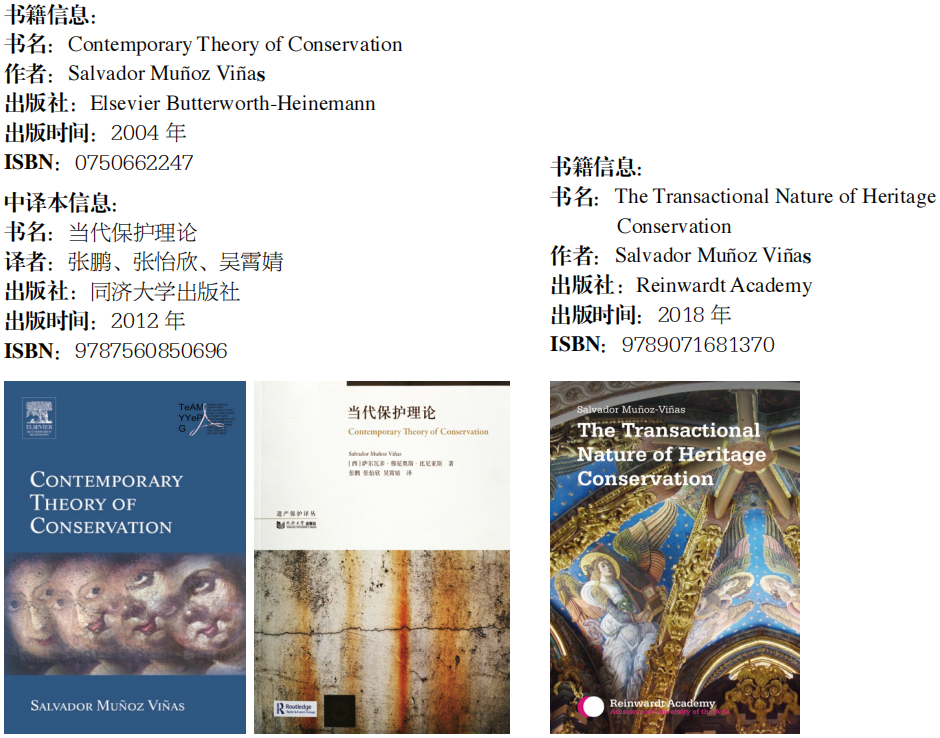

随着遗产概念的外延与保护理念的发展,当代保护工作也从以物质为中心转向以价值为中心。在这一转型过程中,西班牙瓦伦西亚大学的萨尔瓦多 · 穆尼奥斯 – 比尼亚斯(Salvador Muñoz Viñas,1963 -)教授撰写的当代保护理论的系列图书,批判了保护权威话语体系,拓展了当代保护理论的语境。

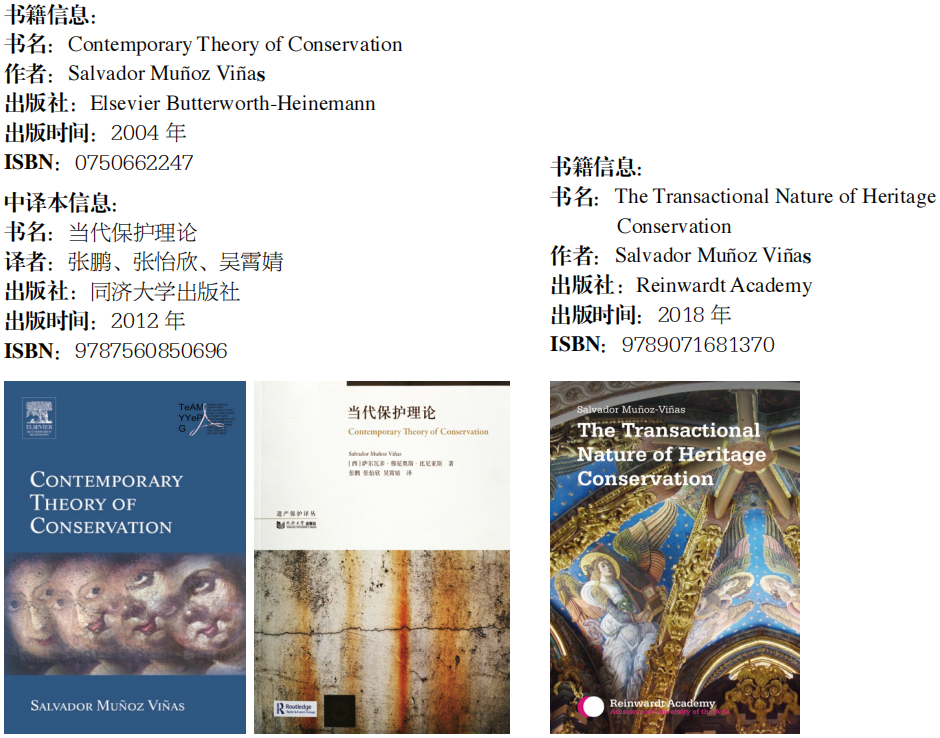

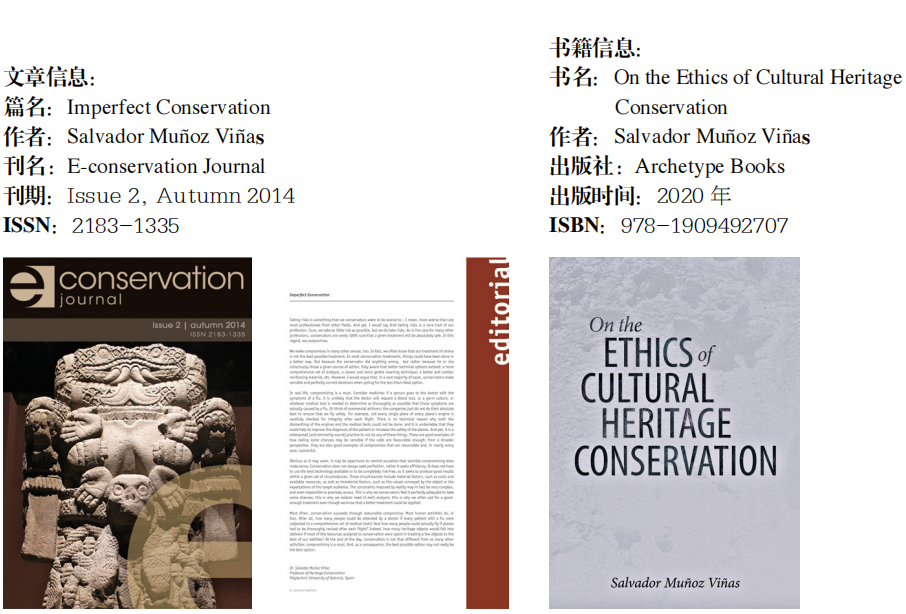

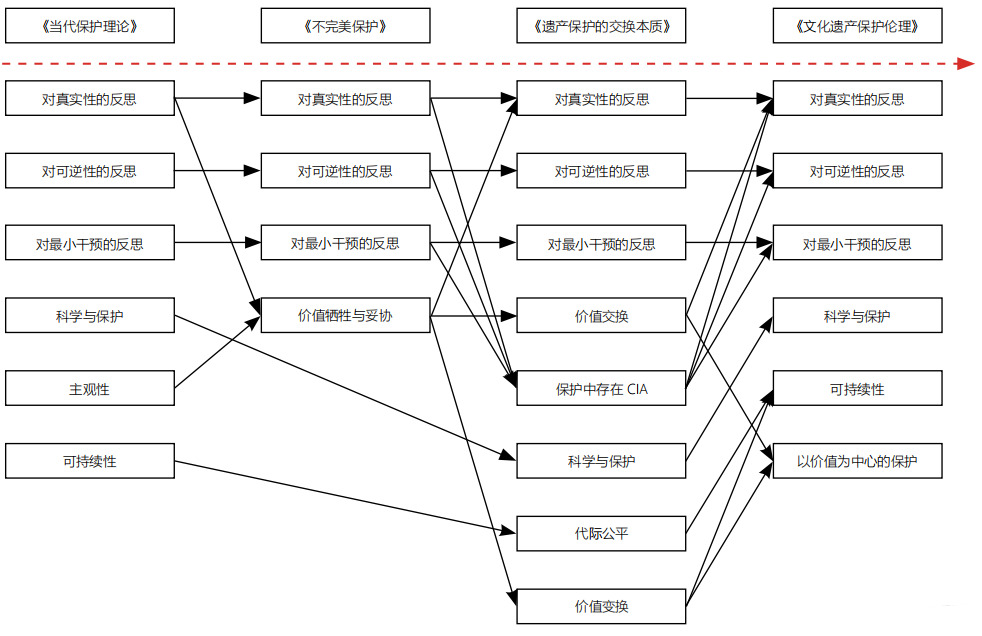

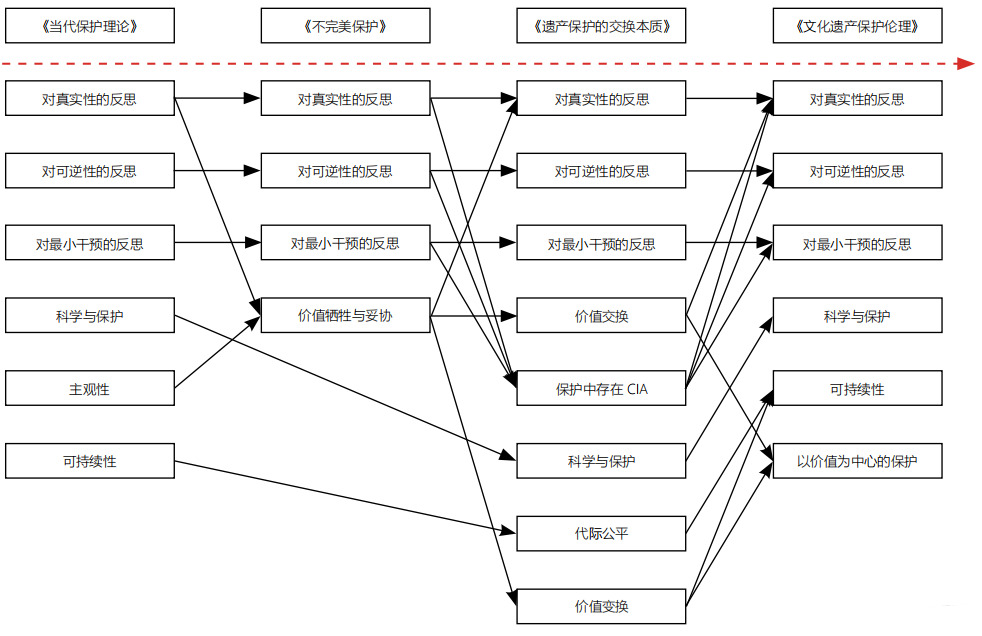

比尼亚斯教授是该校纸张保护小组的负责人,其主要研究方向是保护理论和纸张保护技术。纸张脆弱易毁而又细小微观的材料特征,使他在思考保护理论时,具有了更加现实和激进的态度。在参与保护方面的技术研究工作过程中,比尼亚斯关于保护的思想也在不断发生变化,并体现在《当代保护理论》(Contemporary Theory of Conservation,2004)、《 不 完 美 保 护》(‘Imperfect Conservation’,2014)以及《遗产保护的交换本质》(The Transactional Nature of Heritage Conservation,2018)系列著作中。其中,《当代保护理论》被引进国内并成为遗产保护的课堂参考书。2020年末,比尼亚斯教授出版了《文化遗产保护伦理》(On The Ethics Of Cultural Heritage Conservation)一书,可视为是他对自己近20 年工作的总结。纵观比尼亚斯教授发表的系列书籍,他的主要贡献在于对经典保护理论中真实性、可逆性、最小干预的批判,对保护过程中主体性的提出,以及对遗产保护两个新概念——保护诱导的改变(Conservation-Induced Alteration,简称C-IA)和遗产保护交换本质(The Transactional Nature of Heritage Conservation) 的剖析。这四部著作核心观点之间相互交织与衍生的关系如图 1 所示。

图1 比尼亚斯系列著作核心观点关联示意图

在保护中,保护技术能否起到决定作用,基于什么因素,我们该采取怎样的措施;基于何种判断,我们该留存哪种价值;基于哪些原则,怎样的保护结果会被大众接受。面对不可知的未来,我们该如何面对遗产保护中层出不穷的挑战;对于后人,我们该如何对待当下的遗产保护工作,如何达成可持续发展与代际公平。比尼亚斯教授关于保护当代议题的这四部著作,恰好回应了有关保护伦理恒久而弥新的议题:“什么是遗产和保护”(what heritage and conservation is),以及“遗产保护如何去践行”(what heritage and conservation does)。

《当代保护理论》试图阐释遗产保护过程具有主体性特征,强调保护决策的复杂性与主观性;《不完美保护》进一步说明了保护过程就是妥协过程;《遗产保护的交换本质》讨论了既然妥协无可避免,那么价值的可交换性及如何交换就变得格外重要,这不仅仅是其保护过程主体性思想的延伸,也是对保护本质的进一步剖析。自此,比尼亚斯教授也从对经典保护理论的反思,转向探索新的保护伦理,并最终表达在《文化遗产保护伦理》一书中。

《当代保护理论》一书可分为三个部分:第一部分是保护的基本原理,解释了保护的基本概念和保护原理,以及经典保护理论在实际应用时出现的问题;第二部分是对经典理论的质疑,如对真实性、可逆性和最小干预等的批评;第三部分是保护伦理,谈及保护中出现的新的范式,如保护的可持续性。

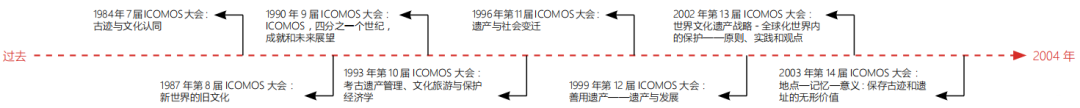

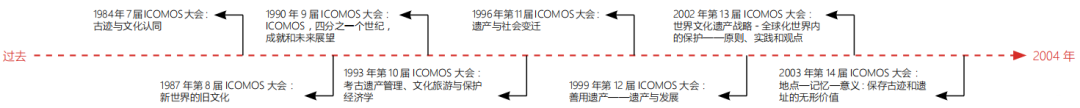

在《当代保护理论》写作时期,国际遗产保护的热点从遗产本身的重要性转向了遗产与社会、文化、经济等其他因素关联性的讨论(图 2),保护范式也发生了转变,经典保护理论面临着越来越多的批评。《当代保护理论》着重描述了遗产保护工作中主体性的建构。在过往的保护过程中,客观性是被强化的,而现今在保护和修复技术措施日趋完善的背景下,我们应当质疑遗产的历史真实是否真的存在于绝对的客观之中。对于保护对象的选择、保护技术的选择,以及保护最终目的的选择,都是保护人员的“品味之选”,这是主体性的过程。例如,当保护人员选择瓦伦西亚大教堂作为保护对象的时候,这个选择本身就是“品味之选”(图 3)。当大教堂具有多种可供选择保护的价值时,比如其内部风格多样,选择一种风格为主导进行保护,其他风格便会受到损害,这也是基于保护人员主体性的“品味之选”。主导风格确定之后,选择不同的保护措施将带来不同的结果,这又是一种“品味之选”。不同利益相关者赋予遗产不同的价值,价值的多样性要求保护人员在决策时选择一种价值为主导,但没有一种通用标准来衡量价值。玛尔塔 · 德拉托瑞(Marta de la Torre)认为,价值具有不可通约性,即不存在一个共同的衡量标准可以适用于所有价值观。

图2 《当代保护理论》出版前20年间国际遗产保护会议的主题

图3 瓦伦西亚大教堂内部

“品位之选”的存在,决定了保护工作者在保护过程中的重要地位,他们的决策依靠的是科学技术无法比肩的“心照不宣”的知识,这是基于多年的实践经验得出的判断。正是这种基于主体性的保护理论的建构,使得遗产保护能够参与到当下社会的建构之中,反映当下社会价值体系以及文化结构的变化。

“品味之选”几乎存在于每一个保护处理中,它反映了时代和特定人群的品味。比尼亚斯在 2010 年《成为自己象征的艺术品:对现代艺术保护的反思》(‘The Artwork That Became A Symbol of Itself: Reflections on the Conservation of Modern art’)一文中写道:“正如在保护中经常发生的那样,决定两种选择的是主观品味、价值观和偏好,其中妥协是必须的”。在现代艺术品的保护工作中,保护过程可能会需要牺牲艺术品所具有的某些特定价值。当艺术品的价值是基于它本身展示的过程和演变时,如达米安 · 赫斯特(Damien Hirst) 的《一千年》(A Thousand Years)(图 4),保护人员需要在两种主要状态中做出选择:允许艺术品按照其预期的工作方式工作并直至消亡,或者将其“冻结”到一个能够更持久地保持原状的非工作状态——一种非艺术品状态。后一种情况下,艺术品可能实际上算不上是一件艺术品,它以牺牲自己的艺术价值来换取长久的年代价值。

图4 达米安·赫斯特的《一千年》

2014 年比尼亚斯在《不完美保护》中再次重申,保护中的妥协是必须的。尽管保护人员厌恶冒险,但冒险却是保护职业的核心特征。在保护中,明智的妥协是合理的也是有意义的。保护并不总是追求完美,而是追求效率。譬如,在处理严重开裂的多孔石质雕塑时,保护人员需要按照不同孔径以及不同开裂程度来调制不同配方和浓度的加固剂。如果运用科学技术寻求最佳配比和方案的话,雕塑可能会在漫长的等待中加重破损;若保护师根据自身经验和保护对象现状在工作中直接调配的话,雕塑就能够得到及时抢救,避免造成过大损失。

遗产保护过程中需要妥协:经典保护理论的真实性、可逆性以及最小干预等都需要向现实妥协,承认其在现实中不可能实现,进而选择合适而非最完美的处理措施。玛尔塔·德拉托瑞认为,遗产价值具有被赋予性,即遗产的价值是被人为赋予的,对于不同的利益相关者而言,遗产具有不同的价值,对于保护对象的多重价值取舍也存在着妥协。

在遗产保护中,保护工作人员不必执着于寻求完美的解决方案,他们需要妥协,需要牺牲保护对象的某些特性或者价值,所以遗产保护的本质是进行价值交换,将牺牲价值的危害降到最低,从而在价值交换后得到满意的结果。随着遗产的范畴不断拓展,遗产价值的内在属性和特质被不断丰富,并成为现在保护工作的核心。然而,保护工作也会导致遗产价值的改变,比尼亚斯教授在 2017 年度莱茵沃特学院的演讲《遗产保护的交换本质》中提出新的概念——遗产保护的交换本质,其背后的原因是产生了“保护诱导的改变”。

在遗产保护领域,尽管最小干预和可逆性是保护的原则,但是悖论在于保护措施往往通过改变遗产的某些部位来起作用。换句话说,保护诱导了改变。比尼亚斯将不愿承认这一事实的人称为“弗兰肯斯坦综合征”患者,正如维克托 · 弗兰肯斯坦(Victor Frankenstein)不想考虑他实验的后果一样,许多专家似乎也并不真正考虑保护措施的效用,只是按照原则去行事。C-IA 在保护工作中是不可避免的。譬如,对于古代绘画作品进行保护处理时,清洗是必不可少一个过程,水可以去除纸张在自然降解时产生的酸性化合物,使纸张看起来更明亮,寿命也得以延长。但这一清洗措施可能会给纸张本身带来一定的副作用。如果纸张上的字是采用防水墨水书写的,那么纸张的膨胀可能还会使墨层受到压力,产生裂纹(图 5)。这些保护措施使保护对象的本体发生了变化,这些变化就是 C-IA。

图5 纸面墨层裂纹

C-IA 的概念从《当代保护理论》一书就开始隐约浮现,该书中关于经典理论中可逆性的批判与反思,就是从纸张保护师的角度论证可逆性的不可靠。在《遗产保护的交换本质》这个演讲集中,比尼亚斯更加清楚地提出了这一概念。对于可逆性的批判思考,体现在保护处理过程中保护措施一定会引起保护对象的改变,C-IA 必定会存在。保护还会使得遗产的价值发生改变,负责遗产保护的工作人员很大程度上决定着哪些价值被优先考虑进行保护和宣传。艾丽卡 · 阿夫拉米(Erica Avrami)认为,在保护过程中,原有价值会被修改和阐释,新的价值也会产生。于是,随着价值的改变,遗产保护就具有了一定的交换性质。

交换是指以自身的一种东西为成本来谋取另一种东西或目标。遗产保护过程中会以牺牲保护对象的某些物理特征和意义象征,使保护对象在经过保护处理之后的状态更好、保存时间更长,或更具有欣赏价值等。

在比尼亚斯参与的 20 世纪二三十年代的海报保护处理项目中,海报由于处在高湿度的环境中,其表面呈现出不平整的状态,还有一些折痕和小裂缝。最重要的是,这张纸呈酸性、易碎,并且有一些发黄,它的衬里已经松动,无法正常展开。保护人员对海报进行了清洗、脱酸、衬里、压平等一系列的技术处理,使海报变得更坚固,便于展览(图 6)。纸张损失了历史细节和真实性,换来了更长久的生命周期和更坚固的外壳。那些被损失掉的历史细节与历史沉淀就是一种古色(patina)。支持保留古色的人可能是基于一定的美学价值,并且认为去除古色会使保护对象的历史信息受损;而支持去除古色的人认为它会破坏保护对象,且随着时间的流逝,侵蚀程度会越来越严重。为了恢复保护对象的真实状态,以及维持其长期稳定,古色便成了牺牲品。

图6 纸张保护处理

保护的目标应该是增加文化遗产的价值,并延长它们的寿命。比尼亚斯教授认为,如果把保护看作一种交换活动,那么在保护过程中,有些保护对象牺牲历史证据、公开展示等方面的意义换得持久性、美感和效率就是合理的。价值之间的冲突是不能避免的,随着价值的多样化和新兴保护方式的出现,价值的冲突只会越来越频繁。当进行遗产保护决策时,保护人员要从众多价值中选择一种价值作为保护的主导价值。这样,最终确认保护与留存的价值将会被“定价”,其重要性将在保护中得到强化,而那些不太重要或被忽略的价值将在保护工作中逐渐消散。

遗产价值的被赋予性、易变性特征会给遗产保护的价值交换过程带来一定的影响。迈克尔 · 齐默曼(Michael J. Zimmerman)认为,所有的遗产价值都是情感与信仰的表达。价值是易变的,一件物品对于某些人而言具有很高的价值,但对于其他人而言几乎毫无价值。同样,一件物品可能今日对这些人而言有价值,但明日可能就无价值。保护使保护对象在经过处理后更有价值和意义,欣赏度和功能也得到了提高,但保护的交换过程也可能令有些人无法满意。

比尼亚斯认为遗产保护领域存在着“一种绝对正确的文化”——保护措施不仅仅是尽可能好,还要绝对可靠。同时由于保护中科学技术为可能出现的问题都提供了解决工具和方案,导致很多人认为保护中出现错误是不能容忍的。这种假定的绝对正确性是保护的权威话语的表现,保护工作人员在努力地传播和遵守。保护的权威话语中含有的绝对正确的要求——不产生任何 C-IA,总是产生完美的结果,深深影响了保护工作。

过去的几年里,遗产保护工作逐渐发展为以价值为中心,例如第 18 届 ICOMOS大会主题即是“作为人类价值的遗产和景观 ”(Heritage and Landscape as Human Values)。在保护过程的价值交换决策中,保护人员似乎更像是一个中间人或调解员,他必须听取各利益相关者的意见并与他们讨论遗产相关价值的作用,然后再调整相应的保护措施,而不是像一名脱离现实的老派专家那样,被隔离在保护工作室中,独自做出价值交换的决定。过去以保护对象为中心的保护方法,让位于以价值和以人为中心的方法,这些方法有利于最终提出开放、多样和多元的保护措施。

《遗产保护的交换本质》中提出了两个新的概念——C-IA 和遗产保护的交换本质,这是众多保护实践案例客观存在的现象,体现出保护过程中保护人员需要做出的价值取舍和妥协。K. 拉詹加姆(K. Rajangam)与阿帕纳 · 桑 达 尔(Aparna Sundar)在他们合著的文章中写道,“在人工制品和建筑遗产保护的背景下,比尼亚斯已经证明,与人们认为保护旨在‘保持’相反,保护实际上是干预主义的,总是需要对保护的目标进行修订……它关注的不仅是‘遗产和保护是什么’,还关注‘遗产和保护如何去实践’”。

现在许多保护人员在保护中倾向于采取纯粹的预防态度。预防性保护和非干预性保护之所以更受到保护人员的欢迎,是因为这种措施使保护人员的工作在技术和专业上承担较小的风险,是一种较为“安全”的方法,但并不意味着这些保护措施会比产生 C-IA 的措施更好。反倒是日本的金接技术(kintsugi,图 7)大方地承认保护人员在保护中的工作痕迹,公开 C-IA 的存在,承认 C-IA 对于保护对象的价值做出的贡献。穆罕默德 · 阿里 · 厄泽克(Mehmet Ali Özerk)等研究人员表示过:“修复人员的工作并不被隐藏,因为它不是可耻的,它被公开承认有助于提升物体的价值”,“如果最后的保护结果是好的,那么保有 C-IA的保护就是成功的”。

图7 日本金接技术

4 展望:保护的新伦理

遗产保护在当代面临着前所未有的挑战:公众从未能如此便捷地了解并评判保护措施;保护的从业者从未如此依赖公众的支持;保护工作从未涉及过如此多不同类型的文化遗产;保护从未有如此多的技术可能性;保护的范围也从未扩大到如此广泛的范围,拥有这么多不同行业、不同关注点、不同兴趣所在的专业人士。因此,新的概念工具的提出亟不可待。

2020 年比尼亚斯出版了新书《文化遗产保护伦理》,再次强调经典的保护话语不够坚实,不足以应对现实中文化遗产保护面临的诸多挑战,我们需要更恰当的话语体系,即书名:“保护(新)伦理”。继而用保护主体性(intersubjectivity)与语义可持续性(semantic sustainability)两个相互制衡的原则作为注脚,串联起过往的理论体系。

比尼亚斯认为经典保护原则体现的是义务伦理:义务伦理的表现形式是“单一保护标准”,米里亚尔 · 克拉维尔(Miriar Clavir)曾将其描述为是经典保护伦理的另一原则。“单一保护标准”规定,所有对象都应得到平等对待,不管受众对保护对象的价值有怎样的认知。《不完美的保护》则提供了反例,它表明妥协在保护中是一定存在的,在干预的前提下,实际的保护原则应该是结果主义或是实用主义的,而不是义务论的。

在保护在实践中,实用主义伦理是开放的、广泛的、灵活的,而且常常是模棱两可的,它不需要处理一些细节,比如可逆性、最小干预,或者通常被人们忽略的艺术家的意图,它只在乎最终的结果是否达到保护人员的预期。

经典保护原则为保护专业的学生及公众提供了清晰的概念,让他们知道在保护领域里什么是对,什么是错,同时也为有经验的保护人员提供了保护决策的依据。然而,如果不加批判地运用经典保护原则,它们就会成为有力的辩论武器,被用来谴责任何保护工作。比尼亚斯引用美国喜剧演员格劳乔 · 马克思 (Groucho Marx) 的名言:“这些是我的原则,如果你不喜欢……嗯,我还有其他的。”来解释大多数保护人员在实践中并没有墨守成规,而是灵活地遵循实用主义原则。在此,比尼亚斯激进的态度表露无疑。

如何更好地将实用主义伦理运用在文化遗产保护问题上,比尼亚斯提出了两个抓手:主体性原则和语义可持续性原则。主体性原则是《当代保护理论》对于“品位之选”的诠释,也是《遗产保护的交换本质》中价值交换的基础;语义可持续性原则是对主体性原则可能造成的过度或者不当干预的制衡,因为它承认这样一个事实,即遗产保护不仅要照顾到过去和当下,还要面向未来。为了满足后人不可预见的需求,可持续性原则要求保护应该尽可能少地消耗保护对象潜在的意义,以实现遗产价值的代际公平。可持续性原则顺应了国际保护的主流思想,比如它与 2018 年布宜诺斯艾利斯 ICOMOS 大会的主题“可持续性:文化遗产与可持续发展”(Sustainability : Cultural Heritage and Sustainable Development)是一致的。在这一点上,比尼亚斯的思想又回撤了一步。

从《当代保护理论》到《不完美保护》、《遗产保护的交换本质》,直至《文化遗产保护伦理》,比尼亚斯用通俗易懂的案例,揭示了经典保护理论过于理想化的真相,认为遗产保护本质是对价值的取舍与交换。以实用主义为导向,不再纠结于遗产保护的客观性、真实性,而是接受 C-IA,在保护中做出取舍、妥协。通过交换价值,使遗产保护工作的效益最大化,是当下遗产保护工作的重点——我们都需要接受这种保护新伦理。比尼亚斯的系列著作与其说是对于当代保护理论独树一帜的建构,不如说是对经典保护理论的反思。要看到,他所抨击的经典保护理论,也是历史长河中对抗保护主体性所形成的边界与共识,而实用主义伦理更是难以取代义务伦理成为保护的磐石,这恰恰又是因为主体性的主观与随机。

但是无论如何,比尼亚斯教授就像是保护理论范式转移时期的刺客,用离经叛道,甚至有些极端的观点给予稳定的、螺旋发展的经典理论以敏捷而轻盈的一击。

陈曦,苏州大学建筑学院(苏州 215123)副教授

陈亚珉,苏州大学建筑学院(苏州 215123)硕士研究生

本文完整阅读见《建筑遗产》2022年第3期(总第27期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

陈曦 陈亚珉.遗产保护的本质——萨尔瓦多·穆尼奥斯 – 比尼亚斯当代保护理论系列书评[J].建筑遗产,2022(03):119-123.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第3期

(总第27期)

本期责任编辑:刘雨婷

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):【书评】陈曦 陈亚珉 | 遗产保护的本质——萨尔瓦多·穆尼奥斯 – 比尼亚斯当代保护理论系列书评

规划问道

规划问道