导读

“空间句法”是建筑学理论中一支成熟的学派。它从整体论与系统论的角度研究建筑与城市空间形态,并发现各个空间之间的复杂关系暗合了人类社会认知与组织空间的方式,也在很大程度上吻合社会经济文化的空间分布,从空间的角度回答了形式与功能的问题。

2007-08年左右,空间句法的理论与方法论被介绍到中国,并得到学术界及规划设计单位的关注。笔者于该时期撰写了系列文章,详细介绍空间句法的核心思想、基本概念、相关理论和主要方法等,刊载于《北京规划建设》。现整理发布,欢迎交流探讨。

首先,将以说文解字的方式阐释“空间句法”这个词组,并解释为什么这个词组可以概括空间句法理论的基本思想。

1. 源起:

空间与社会课题

20世纪60-70年代,比尔·希列尔研究了空间与社会这个课题,认为抽象性的社会结构中应该考虑空间因素,而物质性的空间结构中应该考虑社会因素,开创性地提出空间结构中的社会逻辑、以及其中的空间法则,并于1984年与其同事朱莉安·汉森合著《空间的社会逻辑》。同年,社会学大师安东尼·吉登斯也在《社会的构成》中首次提出物质空间在社会结构的形成中也起到重要的作用。可以说,希列尔在建筑学方面的研究与吉登斯在社会学方面的研究形成一定的交集,即明确了空间因素在社会学研究中的重要性,这也在一定程度上奠定他们各自在空间研究的学术地位。

此后,希列尔重点研究建筑和城市中形态与功能的永恒课题,认为空间结构是其联系的纽带,这些研究成果最终总结为1996年的《空间是机器》,开辟了建筑与城市理论的新方向,形成研究空间形态的新学派,也从实证与自组织的角度重新定义建筑与城市研究范式,批判了规范性的建筑学理论,呼吁分析性的建筑学理论,而且从理性和以人为本的角度推翻了城市规划中很多古典原则,被西方学者戏称为“数字化的简·雅各布斯主义”。于是,希列尔也成为建筑与城市形态学以及复杂科学方面的学术大师。

2. 创立:

科学实证与经验知识并举

《空间的社会逻辑》与《空间是机器》中涉及到研究内容往往简称为“空间句法”,它反映了20世纪60年代以来建筑与城市研究逐步注重科学实证的变化过程,但它又注重传统的经验知识,这如同医学界既注重血液、体液等分析化验,又不排斥医生的经验积累。到目前为止,“空间句法”的理论与方法从伦敦大学学院传播到75个国家与地区的400多个高校中,特别是它的研究在美国与荷兰形成相对成熟的分支团体,如亚特兰大的佐治亚理工学院约翰·皮泊尼斯的研究团体、代尔夫特工业大学的斯蒂芬·瑞德的研究团体。大部分研究成果在两年一次的国际空间句法会议上得以交流,而且论文提交量越来越多,如2007年第6届伊斯坦布尔国际空间句法会议接收到的论文超过了千篇。空间句法的研究领域也在逐步扩展,国际会议的交流表明不仅建筑、城市设计和城市规划等领域中早已开展空间句法的研究,而且地理学、认知学、社会学、考古学、信息科学、交通学等领域也在进行空间句法方面的研究与讨论,这也说明空间句法已经成为名副其实的交叉学科。

另一方面,20世纪90年代初,空间句法的理论与方法就在建筑与规划实际工程中得到一定的检验,并逐步运用到一系列的实践工程中。此后,在提姆·斯通纳的商业运作下,依托伦敦大学学院,成立空间句法有限公司,工程项目小到建筑物空间布局、广场局部改造,大到旧城更新、甚至整个城市的空间总体规划。不少英美著名事务所也采用空间句法的咨询,包括空间句法公司长期合作伙伴诺曼·福斯特事务所,以及理查德·罗杰斯事务所、SOM、泰瑞·法雷尔事务所、古斯塔夫森·波特事务所等,英国国家健康服务产业、英国铁路、英国航空、英国电力、泰特博物馆,以及各级政府机构等也采用空间句法进行规划设计,如最近大伦敦政府雇用空间句法公司制定伦敦的步行交通网,此外,不少私人开发商,特别是大规模的商业开发商也进行空间句法方面的咨询。随着空间句法影响力的增强,空间句法公司在波士顿、悉尼东京、布鲁塞尔、斯德哥尔摩、南非等设立了分部。可以说,这套理论与方法在世界很多地方得到检验与应用。

最近,国内也有一些期刊和书籍介绍空间句法,国内少数高校也展开空间句法的研究与应用。总体来说,其研究与应用在国内还处于起步阶段,但也受到较多关注。本文试图描述笔者对空间句法的理解,期望激发更多的讨论与研究。

在与国内专家交流过程中,笔者常常遇到相同的问题:空间句法的“句法”是否翻译得太晦涩?的确,“句法”这个词不仅在中文,而且在英文中也不常用,因此空间句法一词往往让人不知所云。如在空间句法有限公司,员工接听电话时,说完“(这是)空间句法公司”之后,某些客户往往要求重复一下“句法”这个英文单词,因为它不是一个常用词,也许会让客户产生歧义或者听不懂。这在一定程度上说明了“句法”一词不是翻译得晦涩(赵冰教授首次翻译了“空间句法”这个词组),而是“句法”的英文单词本身就较为“晦涩”。下文将通过解释“空间句法”这个晦涩词组来阐述这套理论与方法的基本思想。

3. 空间句法之“空间”:

一种物质虚体

为什么用“空间句法”来概括这个理论与方法?在这个词组中,“空间”与“句法”是相互联系的。首先,我们需要明确“空间”一词。希列尔的理论中又如何定义空间?为什么他的理论与方法强调“空间”?

20世纪初期与中期,剑桥大学从数理的角度对建筑与城市形态进行深入研究。一方面关注有形的实体,如建筑实体、街坊块实体及绿地实体等;另一方面关注虚无的空间,也就是由实体而限定的空间,如菲利浦·史第曼论著《建筑形态》中讨论的建筑物内部空间。毕业于剑桥大学的希列尔与史第曼先后到伦敦大学学院,他们延续剑桥传统,从数理的角度研究空间形态,这里指的“空间”是与实体相对立的物质形态,也是人们所穿行与使用的物质虚体。

希列尔甚至认为传统的建筑理论实际上暗示了空间是实体的依附,如谈到空间,必然说它是由实体围合而成的,而忽视空间是客观存在的自在物,空间有其自身的特征,如笛卡尔所说的长、宽、高等简单的外延特征等。在他的研究中更强调空间的本体性与重要性,如他为了说明空间的重要性,曾给出一个例子,大意为:人们购买房屋的时候,不会考虑购买了多少平米的砖头,而是考虑购买了多少平米的“空间”。中国的老子也曾说过“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牅以为室,当其无,有室之用”。当讨论空间时,他们有相似的观点:空间是人们使用的客体。

从而,可以看出希列尔研究的空间是空间本体,而不是其他非空间因素的空间属性。这种空间本体应该是建筑师、城市设计师及物质空间规划师等非常熟悉的对象,而且国内的规划与设计者论述空间时,也会引用上一段中老子的名言来表明空间本体的重要性。而对于地理学者、规划学者或者规划师、经济学者及社会学者等,他们讨论更多的是其他非空间因素的空间属性,如城市用地的空间分布、社会经济因素的空间分布等,这是需要与空间本体严格区分开的。

4. 辨析:

与地理学、社会学之“空间”的不同

古典经济地理学中的区位理论就主要关注不同经济因素在空间中的分布,1826年杜能提出的农业区位论、1909年韦伯的工业区位论、1933年克里斯塔勒的以商业为主的中心地理论、1940年廖什的区位经济论这些空间模型实质上是根据土地的市场价格描述不同性质的用地是如何分布的。此后,虽然消费微观经济学、考虑竞争的静态平衡模型,以及考虑突变、浑沌的动态模型等被引入到经济地理学中,这些也先后被引入到城市规划的领域中,然而需要明确的是他们谈论的“空间”仍然是经济因素的空间属性。

在社会学方面,芝加哥学派率先根据社会人口构成、文化及用地功能建立了城市社会空间模型,他们认为社会个人之间的彼此竞争与依存关系就如同自然力量,使得个人会分布在适合他们生存的空间位置,其中最著名的是欧内斯特·伯吉斯提出的工业城市的同心圆模型。此后,1939年经济学家霍默·霍伊特提出了楔形模型、1945年地理学家哈里斯与乌尔曼的多中心模型、1989年地理学家爱德华·W·苏贾以洛杉矶为例提出的后工业化模型,甚至2001年社会学家曼纽尔·卡斯特的网络社会模型等,这些也被引入到城市规划之中,但也是关注社会与经济因素的空间分布。

因此,在地理学和城市规划中往往用“空间”代表“空间分布”或者“空间属性”等,这是需要与空间句法中谈论的“空间本体”严格区分开来的。如果不先明晰这一点,而去泛泛讨论甚至争论空间句法模型与经济地理模型中对“空间”研究的优劣,那将有可能谬之千里,因为在这些模型中,“空间”的定义是不同的。在某种程度上,空间句法中的“空间”是建构意义上的空间,即这种空间是可以直接被建构的。就研究对象而言,空间句法的模型与经济地理的空间模型是完全不同的,也是相互补充的。

5. 空间本体:

为何值得被研究?

为什么空间句法理论认为“空间本体”值得研究?

首先,希列尔认为建筑与城市空间是人们通过自身的活动建立起来的,人们需要空间来组织人类社会生活的方方面面,而且这些社会生活也会在空间上留下痕迹,通过分析“空间本体”有可能发现形式与功能之间的关系,这不仅有理论意义,也有指导规划设计的实践价值,甚至在考古上也有应用价值。希列尔给出一种思考空间的“减法”角度。对于没有边界的空间,其中包含无数种空间模式,也对应着无数种使用方式。如:

当人们到达野外空地,在建造房屋或者城市之前,人们有无数种方案去组织空间布局;

当人们在空地中砌上一堵墙,这就意味着这块地中少了那些没有这堵墙的空间模式,即这堵墙消除了一些空间模式;

当人们继续砌墙,这块地上蕴含的空间模式继续减少;

当一个城镇形成时,空间模式几乎就是唯一的,就是这个特定的城镇的空间结构。

这个特定的空间结构就在一定程度上反映了这些人建造城镇的过程、组织城镇社会的经历及伴随的文化模式。

另外一个更容易理解的例子是:

开敞办公室,对于一间空房间,其中有无数种布置方式;

而只要加入一个隔断,就少了那些没有这个隔断的空间模式;

当所有隔断都布置妥当之后,办公室的空间布局也就确定了,其他布局方式也就被筛选掉了。

而这种空间模式也就在一定程度上反映了这个办公室的组织结构,甚至这个办公室的文化等。

其次,建筑与城市空间往往是连续而复杂的,也是一眼望不穿的,因此我们一般既需要从“人看”的角度来体会各种局部空间,又需要从“鸟瞰”的角度来理解与认知整个空间结构,这种从局部到整体和从整体到局部的认知过程使得我们可以把握空间形态,于是我们才能在空间中识路与活动,甚至建构空间,但是这个认知过程往往是直觉性的,我们一般很难用言语来精确说明整个空间结构或者描述空间这个客体,因此如何精确而理性地表述空间形态是值得研究的课题。对于城市形态,建成实体与空间有一定差别。甚至,对于像北京内城这样规则的空间形态,仔细观察,也会发现很多不规则、不对称的形态结构,“方格网”这个词也很难精确地揭示它的空间形态。

实际上,空间形态折射了一个“集体社会”运动的轨迹,它往往不是一个规则的几何系统,而是复杂而有机的连续系统,对于这方面的研究,可以说至今也是一个难题。此外,相对于实体,空间是虚无的,也是不定形的,从认识论的角度,也增加了我们描述它的难度。如希列尔曾举例说明:对于一个木盒,我们很容易认识到这是一个木盒,对于一个同样大小的蜂群,我们也会自然认为这个一个蜂群,然而如果把这个木盒或者蜂群移开,对于它曾经所占据的那个“空间”,我们往往不会意识到这也是一个物体。显然这涉及到一个哲学问题:物体是由元素还是关系决定?这将在后文论述。这也说明我们需要找到一种合理的表达方式去再现虚无的“空间”。

6. 认知空间本体:

理性的规划设计之本

虽然空间是虚无的、不定形的,我们对它的认知也往往是直觉性的,但是在设计与物质规划的过程中,设计师或者规划师需要有意识地勾画从整体到局部的空间形态,需要理性地判断并且说明哪些空间模式是好的,如哪些空间模式能较好地容纳社会经济活动等。这不仅是规划与设计的起点之一,而且也是设计师或者规划师与他人沟通的前提之一。同时,这也涉及到设计与规划方法论的一个要点。

建筑与城市空间是一步一步自下而上地建构起来的,我们对空间的体验也是从局部逐步发展到整体。如果我们没有亲自逛一遍某个城市的空间,而只是看了看地图或者现状总图,往往较难精确地认知这个城市的空间结构;而设计与规划则需要专业人员自上而下地精确设计、规划或者控制空间结构。于是,就形成了自下而上的体验或者发展与自上而下的设计或者规划的矛盾,体验往往是直觉经验,而设计与规划需要理性与精确。

20世纪中叶以来,我们意识到建筑与城市不可能完全自上而下地创造出来,也不能完全自上而下地管理控制,引入了各种自下而上的机制完善设计与规划过程,如公众参与设计或者规划等,于是建筑师与规划师不再被尊为造物主,而面临着更多的质疑,也需要参与更多的协商活动。如彼得·霍曾说自从公众参与的机制引人规划以来,规划师变得就像社区服务的协调员一样。然而,建筑和城市的建设仍然需要从专业角度自上而下地把握整体空间结构,否则建设过程就完全是自下而上的随机过程。不管是建筑学方面的事实,还是其他系统学科的事实,证明这种完全自下而上、缺失自上而下的机制的建设过程很难形成复杂的大系统,如现代城市或者大型建筑。因此,理解并协调建筑与城市中自下而上和自上而下的机制仍然是设计师和规划师的职责之一。此外,更多的协商活动也意味着需要更多的理性交流,需要把那些不可言表的经验体会变成可以说服他人的话语。因此,从相对整体的角度而言,专业人员也需要理性地研究这看似不可琢磨但又经常使用的“空间”以及空间认知。

注:原文刊发于《北京规划建设》2008年第1期,有少量改动和删减,参考文献略。

来源:杨滔.说文解字:空间句法[J].北京规划建设,2008(01):75-81.

1. “句法”,是什么?

句法指什么?

传统的西文语法包括形态与句法两部分:形态主要是指词语的构成、词缀、词根、词性等;句法是指词语在句子、分句、短语中的排列组合方式,以及控制句子中各部分关系的法则。在现代语法中,句法也仅仅属于其中的一部分,也是关注句子中各个词语之间的关系,而语法还包括语言结构各个部分的命名、时态及发音系统等,特别是现代英语中的单个词语很少变格,也就是单个词语本身几乎不能表示它将用于句子的哪个部分,因此限制词语之间的组合关系很重要,也就是句法很重要,这一点也同样适用于汉语。

“空间句法”这个词组中的“句法”借用了它在语言学中的本意,它指限制多个空间之间的组合关系的法则。然而,“空间句法”并未借用语言学中有关“句法”的理论及研究方法去研究建筑与城市空间形态,在这个词组中,“句法”仅仅是强调空间之间有效的组合关系及形成这种些关系的限制性法则。

因此,需要强调一点:“空间句法”的研究并不涉及语言学中句法的研究,它仅仅是关于建筑与城市空间形态的研究。

那么,为什么在空间研究中强调“句法”?

首先,空间之间的组合关系提供了一种描述空间形态的方式,也暗合人类体验与使用空间的方式;其次,不管是建筑空间,还是城市空间,它们都被认为是复杂系统,这种空间组合关系的研究在一定程度上解决了复杂系统研究中局部与整体的关联,也强调了从整体的角度分析空间形态;最后,“句法”引发了一个关于元素与关系的哲学思辨,有助于分析空间形态。下文将分别讨论这三个方面。

2. 空间形态的一种描述方式:

源于体验又高于体验

既然在建筑与城市中空间是如此复杂,也常常很难用一个规则的几何形态去评价,人们对空间的认知也往往偏直觉体验,那么我们从哪个角度研究空间才有可能理性地诠释它更多的本质?

对于局部空间,如房间、走道、广场、街道等,长宽高、角度、比例等可以客观地表述空间的形态,这些变量也是我们在传统建筑学中经常讨论且熟练运用的。然而,对于较为整体的空间,我们常常会用“方格网”、“放射状”、“规则”或者“不规则”、甚至“有机格网”等较为含糊的词语表达空间形态。

当然,这些词语对于我们理解空间形态及进行交流对话是必要的,然而我们是否可以找到更为精确的方式表达空间形态,同时又能暗合空间认知的方式?

希列尔认为日常用语中还有另外一些词语表示空间形态,以及我们对空间的体验与认知,如前、后、左、右等,如办公室在走廊的右侧。这些词可以较为容易地描述三个空间之间的关系,但是对于三个以上的空间的描述也许就会很啰嗦,我们往往不会采用那么口罗嗦的方式说话。如在指路时,我们也许会说向前走10米,然后左转弯,走200米,然后右转弯,走40米,再左转弯,可以再问其他人就找到了等。这也表明我们虽然知道部分空间结构,但是很难简洁地表述出来,而且对于整个大城市的空间结构,也许我们都难以精确记住每个角落。

然而,这些词语暗示了我们使用、布置及组合空间的过程,也揭示了从局部逐步扩展到整体去思考空间的方式。在相对整体的角度上,如果我们感觉到空间别扭,我们也常常会用这些词语去表达“调整的方案”,如会议室应移到门厅的左侧等。

因此,空间之间的关系是我们认知与体验空间形态的一个重要方面。凯文·林奇在《城市意象》也重点强调我们只有在空间中走动、甚至往返走动,理解到了空间之间的关系,才会解读出城市结构,形成头脑中的意象,但是他也没有精确地表述出这种关系。当然,在建筑与城市空间中,这种空间关系往往是非常复杂的,难以用言语表达清楚,而空间句法的研究目标就是将这种复杂关系清晰而精确地揭示出来,并且用图的形式直观表达出来,这样我们至少多了一种方法去分析并理解建筑与城市空间形态,同时又有可能去把空间形态与其功能联系起来。

3. 复杂系统研究的一种范式:

整体与局部的关联

从20世纪中叶以来,人们已经意识到建筑与城市空间是复杂系统,其中各个局部空间之和不等于整体空间结构,而整体的空间结构又是“突现”于空间的局部聚集过程之中的,这种观点是对现代主义中机械论的反思与批判。1964年,亚历山大在《城市不是一棵树》中就批判了现代主义的功能城市,认为城市的各个形态单元不是呈树状的等级结构,而是相互部分重叠,彼此依存,形成了“半网状”的整体形态结构。1977年他在《模式语言》中总结了各种不同尺度下的局部模式,并且在前言特意说明了不同局部模式之间是相互关联的,读者在阅读某个局部模式的同时需要不断联想到与之相关的其他模式之中,他也给出了模式之间的链接点。

然而,这些模式之间的链接是规范性的,而不是描述性的。从而,这也引出了上世纪后期建筑与规划界关心的问题:各种局部模式是好的,能促进功能性使用,但是它们组合在一起是否仍然也是好的?那些规范性的组合方式是否真的有效?那些规范性的组合方式是否限制了建筑师与规划师的创造性?

这涉及到系统论的某些关键方面:当各个局部模式聚集成为一个整体系统时,不仅仅某些整体特性不是任何一个单个局部模式所具有的属性,而且那些突现的整体特性将会制约各个局部模式,原有的局部属性可能会发生变化,也就是说局部模式在聚集的过程中有可能会发生变化。

于是,我们需要研究各个局部模式之间的组合关系。在空间形态学方面,我们不仅要研究空间的局部形态,也要研究局部空间之间的整体关系,这就是“空间句法”的一个基本出发点。希列尔认为在整体空间形态的制约下,局部空间之间的关系不是无穷尽的,而是非常有限的;而建筑师与规划师就是要明确这些形态的限制条件,“戴着脚镣去创造”;然而一旦发现了这些有限的“空间句法”,那么设计者就有了无限的创造空间,又不会失去局部与整体模式的良好性。

4. 爱因斯坦式的空间观:

元素与关系的哲学思辨

对于空间形态的“句法”式研究也激发了关于元素与关系的哲学思辨,这对于理解建筑或者城市空间这个“物体”也大有裨益。

物体是什么?物体的形成是否取决于构成它的元素,抑或它们之间的关系?

我们接着引用希列尔关于“木盒、蜂群、空气”的例子。在一片空旷的田野上,对于体积一样的木盒、蜂群及空气,我们显然会认为木盒与蜂群是“物体”,而会忽略一团空气这个“物体”;当风较大时,这些蜂散布在整个田野之中,我们也不会认为这是一个“蜂群”;我们在木盒内装入炸药,引爆之后,木盒“粉身碎骨”,这时我们也不会认为这些碎片是木盒。当构成这些物体的元素之间的关系比较紧密的时候,我们会认为这些元素构成了物体,否则我们有可能辨别不了这些物体。可以说,物体的形成也取决于构成它的元素之间的关系。这也说明了当我们研究一个物体的时候,不仅要观测构成它的元素,更需要分析元素之间的关系。

而对于建筑或者城市空间,它们类似于“社会”这样的物体。我们看不见“社会”这个“物体”,但能感知到它的存在,也给它命名为’`社会”;我们也是在感知、理解并参与社会关系的过程中认知到“社会”的存在。建筑或者城市空间也非常类似,我们常常不能一眼看尽这些空间,而是在体验空间之间的关系的过程中认识到它们的存在,并且分辨出它们之间的差别。

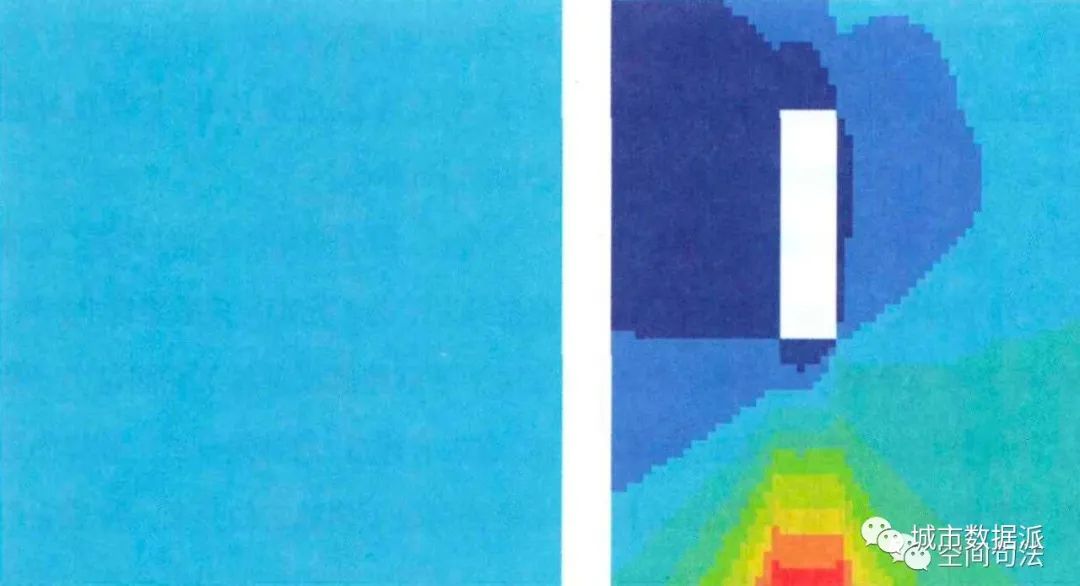

如图1所示,对于一片空间,我们站在其中的任何部分都能看到所有其他空间,从这个意义而言,各个空间之间的关系是相同的,这代表着匀质空间。

图1和图2 理想匀质空间和扭曲的物体空间

在这片匀质空间中加入一个实体,如图2所示我们站在红色部分能看到更多的其他空间,而站在深蓝部分则看到最少的其他空间,可以说各个空间之间的关系不尽相同,也可以认为由于这个实体的加入,空间本身发生了“扭曲”,这种“扭曲”体现在空间之间的关系发生了变化,也就形成了另外一个“扭曲的空间物体”。

图3表示伯明翰旧城中心的空间结构,我们计算了每个局部空间点到其他局部空间点的关系,由于建筑实体的影响,那些空间之间的关系不是匀质的,发生了“扭曲”,因而形成了伯明翰的“扭曲的空间物体”,折射出了特定的空间结构。

图3 伯明翰旧城中心的空间结构

爱因斯坦也有着类似的空间观,空间不是匀质的,空间在物质的影响下而发生了“弯曲”,希列尔认为在哲学意义上空间之间的关系可以解释这种“弯曲的空间物体”。因此,如果说建筑或者城市空间是研究的“客体”,那么空间之间的关系是其本质,而且人们会有意识或者无意识地认知这些空间关系及它们之间的差别,而形成这些空间关系的“句法”是构筑与探究空间的基本依据。

5. 空间句法的本质:

直面建筑学的经典问题

空间句法本质上是解决建筑学中的经典问题:形式与功能的对应关系。

它从人们日常所使用的空间入手,从系统论的角度出发,在不同的尺度上分析空间之间的复杂关系,以及形成这些关系的基本法则,从而揭示建筑与城市空间的整体形态,同时它也从实证的角度发现在社会集体或者空间集体的层面上,这些复杂的空间关系暗合了人们认知、理解、使用、建造空间的方式,人们也会运用这些空间关系组织机构、集体及社会。因此,在这种意义上,建成形式通过空间决定并影响了功能形态,而功能形态又通过空间反作用于建成形式的更新与发展,它们之间的反馈才能生成形式与功能基本吻合的建成环境。

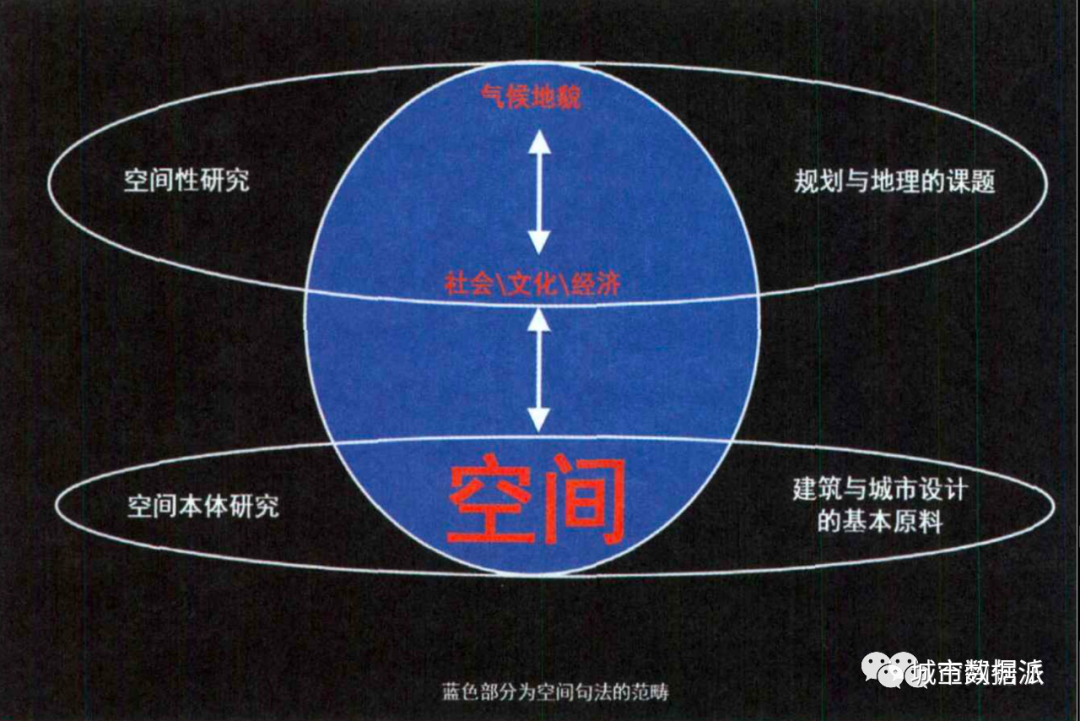

空间句法重点研究空间本体与其他非空间因素的空间性,如比较空间形态与社会经济的空间分布之间的关系,从而探索设计者所能操纵的空间形态与各种功能要求之间的关系,它跨越了建筑、城市设计、城市规划与空间地理等学科,但空间句法仅仅只是说明这个世界为什么是这样的,而不是要求这个世界应该如何。

图4 空间句法的研究范畴

6. 空间句法:

提供一种理性化的自由创作途径

显然,希列尔反复强调了符合“句法”的空间组合并不一定是人们愿意使用的空间模式,就如同符合“句法”的句子并不一定是人们能够理解的语言,然而空间句法提供了一种分析性的建筑学理论与方法论,通过它可以发现限制空间组合的基本前提,这些限制条件基于人类的认知、社会经济文化、地理气候等,又借助那些形成空间关系的简单法则制约着空间的组合。

人类其实下意识地在运用这些空间组合的限制条件,只是这往往是直觉性的知识,难以用言语表达,而建筑师与物质空间规划师则需要用言语表达出这些直觉性的知识,可以理性而有意识地交流并且运用这些知识,在这种意义上建筑学是科学与艺术的结合。

希列尔认为设计不是组合艺术,而是寻找限制组合的艺术;一般的设计者常常会宣称自己在创造,而伟大的设计者会坚信自己在发现。

这种差别在于:虽然设计者根据理论基础进行某种概念的抽象,进而形成了自己特有的思维定势,即规范性的理论或者方法,但是在创造性的实践之中,伟大设计者的思维定势必将根据客观实在而被打破,于是思维定势中已有的类型将会升华为未来的设计。从分析性方法论的角度,空间句法试图揭示限制空间组合的基本法则,而设计者可以在运用这些“句法”进行分析、测试各种经验想法与方案,定身打造特定的“空间形态”与“句法”,达到自由创作的目的。

注:原文刊发于《北京规划建设》2008年第1期,有少量改动和删减,参考文献略。

原文始发于微信公众号(城市数据派):说文解字之空间句法:什么是“空间”,什么是“句法”?建议收藏!丨城市数据派

规划问道

规划问道