1

大拆大建式更新:规避博弈的机会主义运动

2

城市更新行动:往复博弈的渐进式集体行动

在“渐进式”更新中,以往由政府和开发商形成的“增长联盟”在政策不完善的情况下陷入推进僵局,转而与产权人(居民、单位)和开发商形成了“商量着办”的探索方式。在这过程中,城市更新项目不仅要满足居民迫切改善生活配套的需求(卫生间、厨房等成套化改造),也要达成地方政府政策创新和民生保障等政治要求,并要保障实施主体必要收益的经济诉求,才能营造历史地段长效更新的自主动力。因此,面对更新地块复杂的产权主体和较低土地收益的新环境,城市更新项目不得不进入了个体之间(政府、开发商、产权人)多轮长期博弈的利益探索模式,也便成为了社会各界共同努力的集体行动。

3

研究方法与案例选择

本文以质性分析作为主要的研究方法,以奥尔森的“集体行动理论”作为案例剖析视角,并通过对“小西湖”更新项目中政府、产权人、项目方等亲历者的半结构化访谈获取大量研究资料。这当中包括南京市秦淮区规划与自然资源分局、建设局、房管局、文保局、财政局、金融办等城市更新相关管理部门,南京市历史文化保护与建设集团(以下简称“历保集团”,“小西湖”项目方),以及首例完成“自主更新”(马道街39号,以下简称“39号项目”)和正在“自主更新”的产权人。

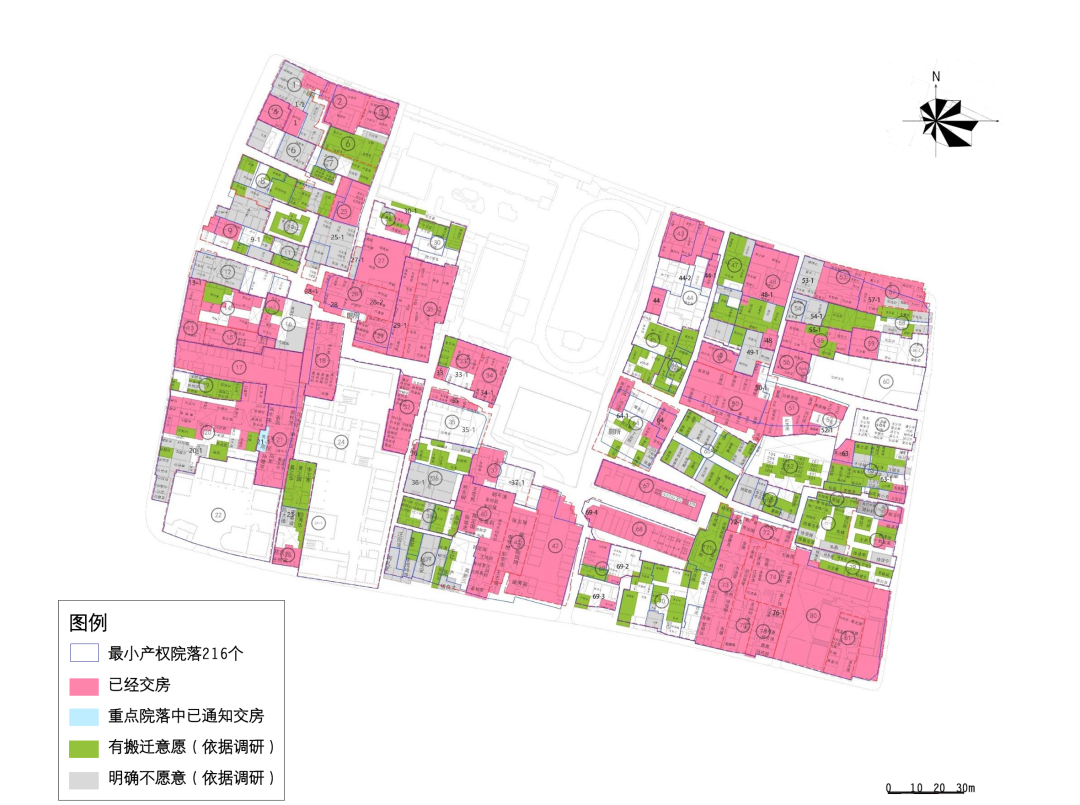

“小西湖”城市更新创新性的提出了“更新单元”和“留改拆”整体更新方案(图1),但是从项目设计启动到首例居民“自主更新”房屋顺利建成却经历了近6年时间,并且制度和政策的探索还将持续进行。这其中,搬迁改造、产权确权、资金模式、动力营造等不同阶段所面临的以往旧城改造更新所不曾面对的新问题,困扰着也促成了政府、产权人、项目方乃至社会各界在“小西湖”地块中持续的集体行动(图2)。

4

解析“小西湖”城市更新集体行动

在“小西湖”的搬迁方案中,对产权明晰的厂房实施整体征收,对公房(享受私房90%权益)和私房以127个微更新单元作为最小搬迁单元进行协议收购(现金补偿与住房安置)。在制定协议收购标准时,明确只有合法产证面积才能纳入收购面积,且搬迁单元中所有产权人须达成搬迁共识,才能签订搬迁收购协议,同时设置最晚签订日期与提前签约补贴制度。最后,810户中408户成功签约,享受搬迁群体的物质激励并且也为留下的产权群体腾出民生改善的空间,也确保了财政资金作为公共利益投入的本质目的。

设计大师、文化人士、媒体报纸与历保集团和地方政府部门共同组成了这一阶段的利益引导群体。通过规划引导,历保集团邀请大师级建筑师设计重要节点地块,并以“一栋一策”的模式创造媒体可以持续跟踪报道的宣传素材。例如,“微型管廊”“共生院”“共享院”“平移安置房”“别墅咖啡馆”等创新形式改变了大众对南京旧城更新模式的认知,成为了城市更新和建筑学术界广泛讨论的话题,也成为了各地领导前往南京调研学习的点名项目。通过这些社会和政治激励,使得在完全高投入-低收益的情况下,截至2022年8月历保集团已经完成80%自持地块的改造任务,为“小西湖”地块注入新活力与生机,并计划至2025年全部完成。

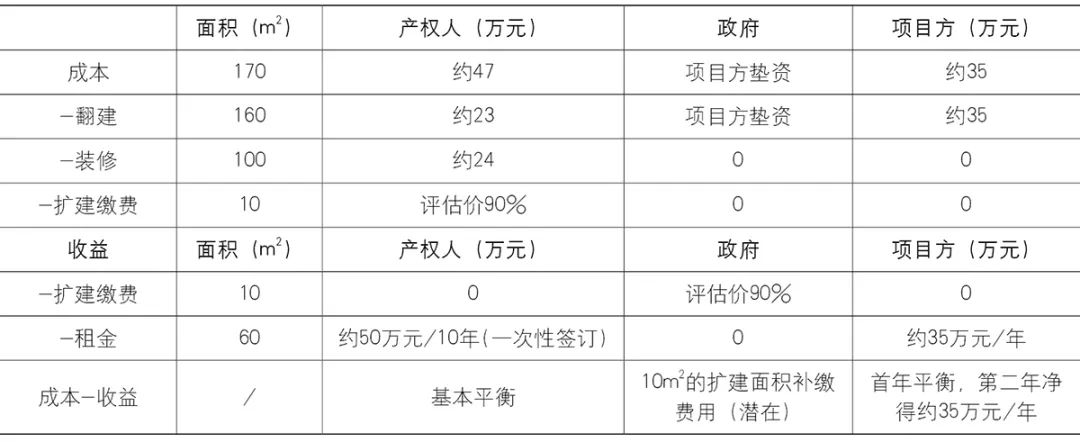

政策与机制创新机遇是政府部门大力支持39号项目的非物质激励。面对当前“自下而上”发起建筑更新改造的政策与制度空白,秦淮区政府各部门对39号项目可能产出的自主更新新路径与相应政策寄予厚望。虽然经过初步匡算,其建设成本仅为60万元(相较征迁成本减少2/3),但是政府不愿再以建设方的角色全盘兜底,而以政府服务的角色为居民和历保集团在探索过程中提供必要的各类支持。

资料来源:南京市秦淮区规划与自然资源分局。

资料来源:根据产权人与历保集团工作人员口述整理。

5

历史地段更新的路径选择与策略重点

历史地段的更新首先面临着基础设施、公共服务严重欠缺和建筑安全隐患的历史欠账问题,其次是历史风貌与格局破坏的历史保护问题,最后是面向未来可持续更新的自主动力问题。在以往增长导向的“大拆大建式”更新改造中,往往偏向以民生改善或者历史保护作为单一目标,通过整体征迁重建以达到补齐短板或者保护风貌的目的,也曾经走入了非此即彼的极端误区。

政府部门应抱以“敢为人先”的创新与领导魄力,敢于突破与尝试,努力为项目方寻找破解上述难点的政策与制度可能,特别是围绕产权梳理与确权更新的配套政策;同样,项目方也要改变其以往强逐利性的企业特征,愿意承担政策培育与路径探索的各种成本与社会责任。在与居民“商量着办”的过程中,政府部门要回归提供政府服务(善政)与构建多元合作(善治)的本质职能,以多维度的“公权让利”与“选择性激励”,引导政府、产权人、项目方以及社会各界参与城市更新的集体行动,努力将以往简单追求经济价值的“增长联盟”转变为追求多元价值的“发展联盟”。

(3)经营性空间的长效运营与统筹分配

“小西湖”39号项目通过前置的运维设计在平衡双方建设成本的同时,还留有相当可观的结余,为历史地段更新的资金平衡打开新思路,但是需要进一步探索经营性收益的长效运营与统筹分配的整体路径。应当在项目初期的规划设计阶段就引入对更新地块中可经营性对象的整体运营策划与前置评估,包括停车设施、广告牌、临街店铺、广场与社区中心,甚至是围绕地块IP的线上流量与线下品牌的打造(例如,围绕更新过程打造的“小西湖”话剧),形成地块稳定的长效运营项目包。并且,建立对经营性收益的统筹分配机制,用于补贴基于公共利益的设施投入与非经营性地块的更新成本。

原文介绍

《选择性激励视角下历史地段自主更新集体行动——基于南京市“小西湖”的实证》一文,刊载于《城市规划》2023 年第 2 期第38-48页。

【doi】10.11819/cpr20230204a

【基金项目】国家自然科学基金项目:城市创新空间的生成机制与空间供给研究:基于长三角地区的实证(52078245)资助。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】选择性激励视角下历史地段自主更新集体行动——基于南京市“小西湖”的实证

规划问道

规划问道