1

源起

2

方法

荟萃分析是指对研究目的相同又相互独立的多项试验结果进行系统的综合统计分析。荟萃分析步骤包括:第一步,确定选题,拟定研究计划,检索相应研究文献;第二步,数据收集与整理,确定筛选标准,进行初筛和全文精读,剔除无关及重复文献,纳入符合条件的文献,提取信息并建立数据集;第三步,统计分析,进行量化、比较、统计分析;第四步,汇总结果,撰写报告,如图1。

3

中国已改造棕地的时空特征

3.1 总体特征

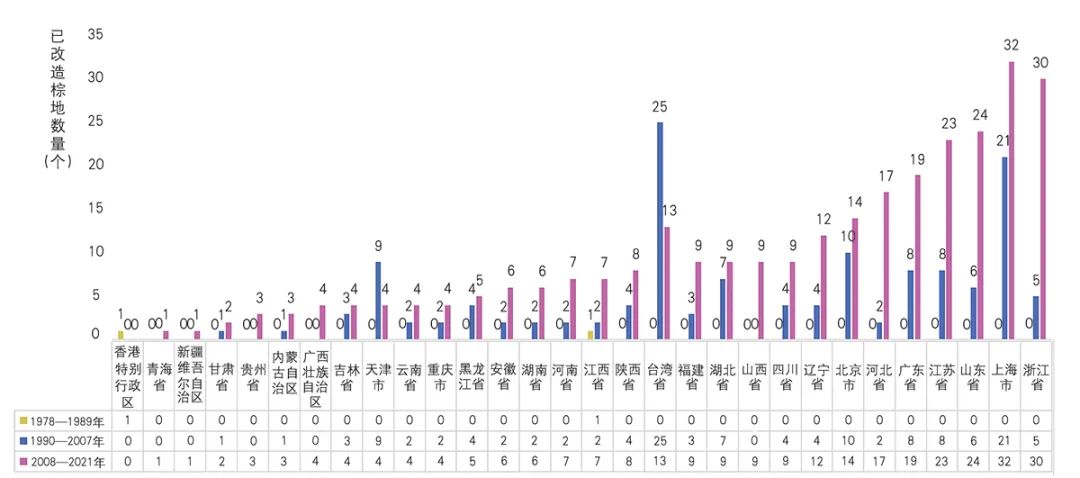

▲ 图2 | 已改造棕地时空分布特征

▲ 图2 | 已改造棕地时空分布特征

3.2 阶段性特征

研究以新中国城市规划发展的历史分期为参考,从新中国城市规划恢复期(1978—1989年)、建构期(1990—2007年)和转型期(2008年以后),将棕地案例的实际改造与发展历程分为以下3个阶段。

个案萌发阶段(1978—1989年)。此阶段棕地改造案例共2个。由于当时国家战略以发展工业为主,被废弃的棕地数量少,棕地改造案例也较少。这一时期已知棕地改造分布在香港特别行政区(1)、江西萍乡(1)。

快速增长阶段(1990—2007年)。快速增长阶段棕地改造案例为137个,由单一城市扩散到更多省份和工业城市,集中在长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群和台湾省。改造前的用途除了工业和采矿类之外,还增加了交通类和物流仓储类棕地,改造后的用地属性主要有图书展览设施用地(51块)、公园绿地(39块)、文化活动设施用地(29块),还包括餐饮、高等院校教育、居住等用地。

3.3 地块因素特征

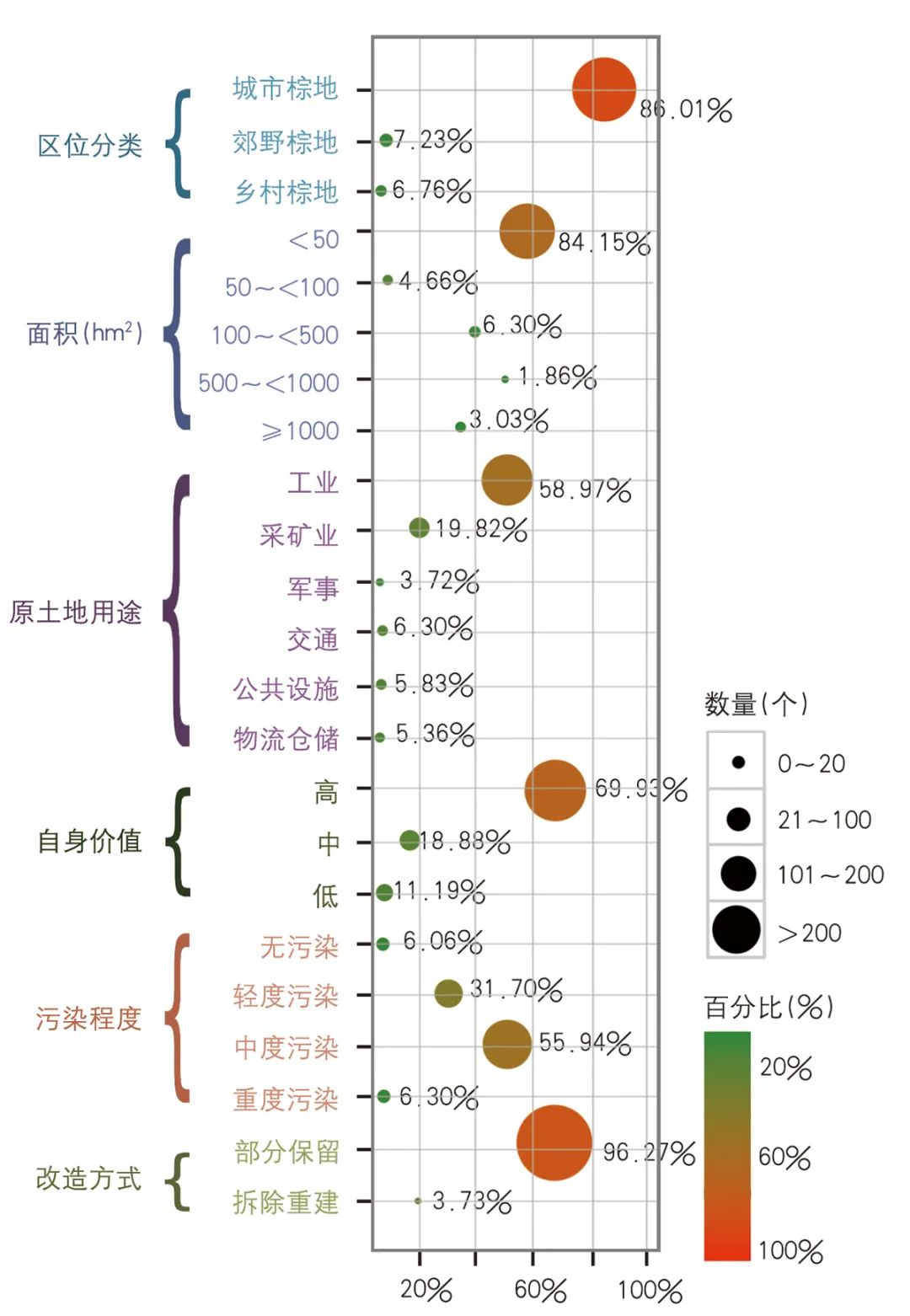

▲ 图3 | 429个已改造棕地的特征总结

▲ 图3 | 429个已改造棕地的特征总结

4

中国已改造棕地用地模式转换

4.1 用地模式转换类别的特征

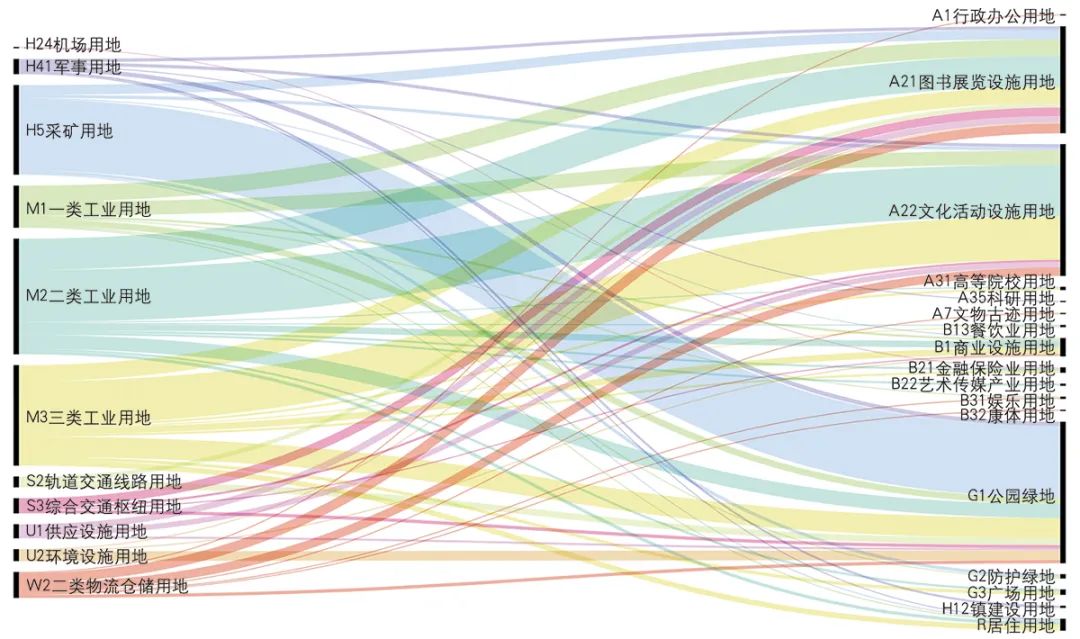

▲ 图4 | 已改造棕地的用地模式转换

▲ 图4 | 已改造棕地的用地模式转换第三,文化设施用地和绿地与广场用地是棕地再利用的主要选择模式。棕地内遗留的大面积厂房、构筑物和代表时代印记的标志物,能够记录工业文明活动历程,具有历史遗留价值、文化价值和经济价值,适宜改造为博物馆、展览馆等文化设施用地模式。绿地与广场用地是棕地再利用的重要模式。由于棕地具有潜在污染,尤其是采矿类棕地对生态环境的破坏较为严重,需要对被污染的土壤和周边环境进行治理与修复,经过治理后的采矿类棕地多改造为矿山公园、湿地公园、城市公园、后工业景观公园或城市开放广场等用地模式。

第四,公共设施类棕地和物流仓储类棕地没有明确的模式指向。公共设施类棕地和物流仓储类棕地由于其原有面向公共服务的功能易继续发挥作用,遂废弃数量较少,再利用没有具体的开发模式指向,在其改造时可根据地块自身遗留价值、污染程度、上位规划和周边经济社会情况指引棕地再开发。

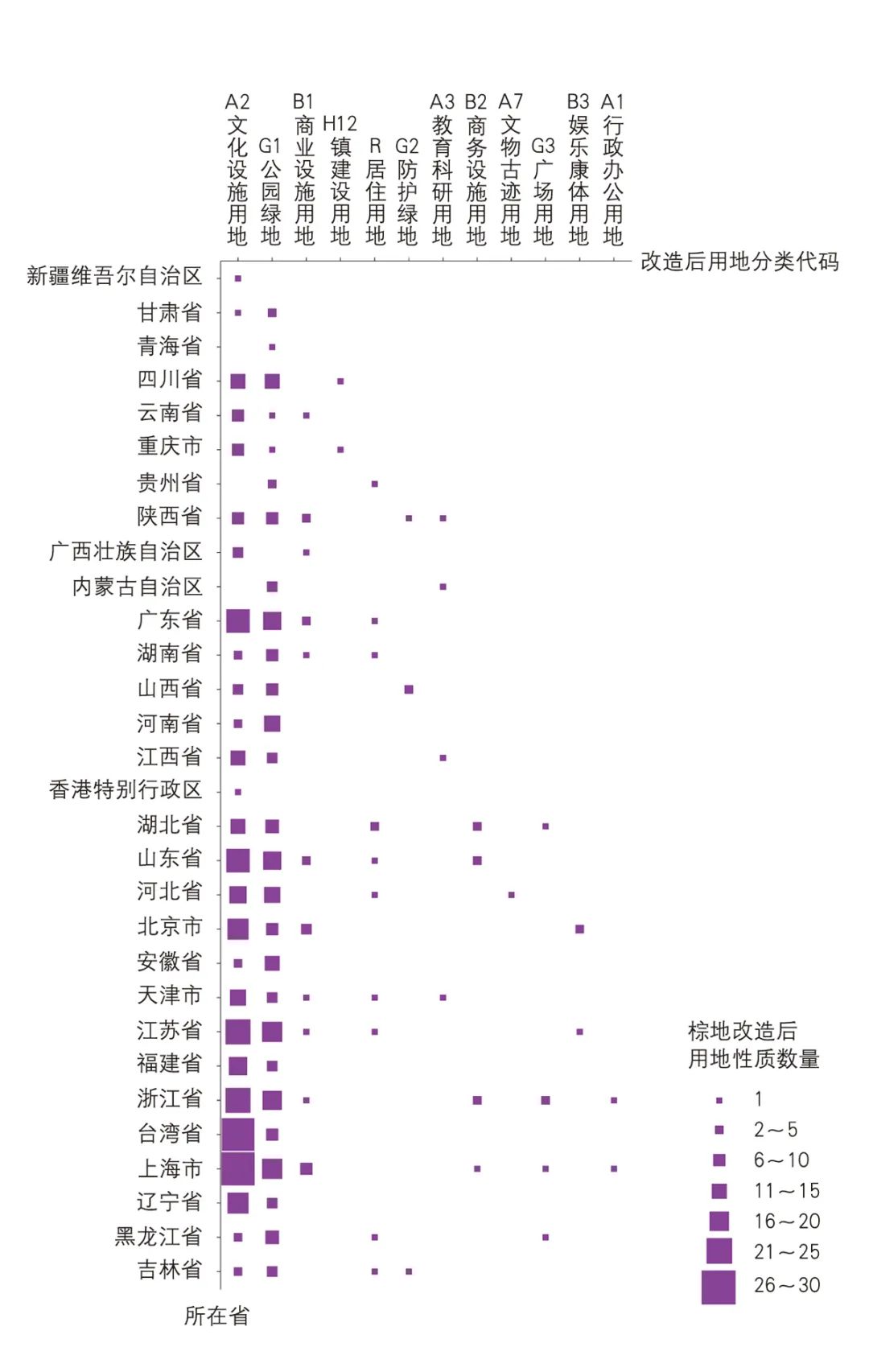

4.2 用地模式及其转换的空间分布

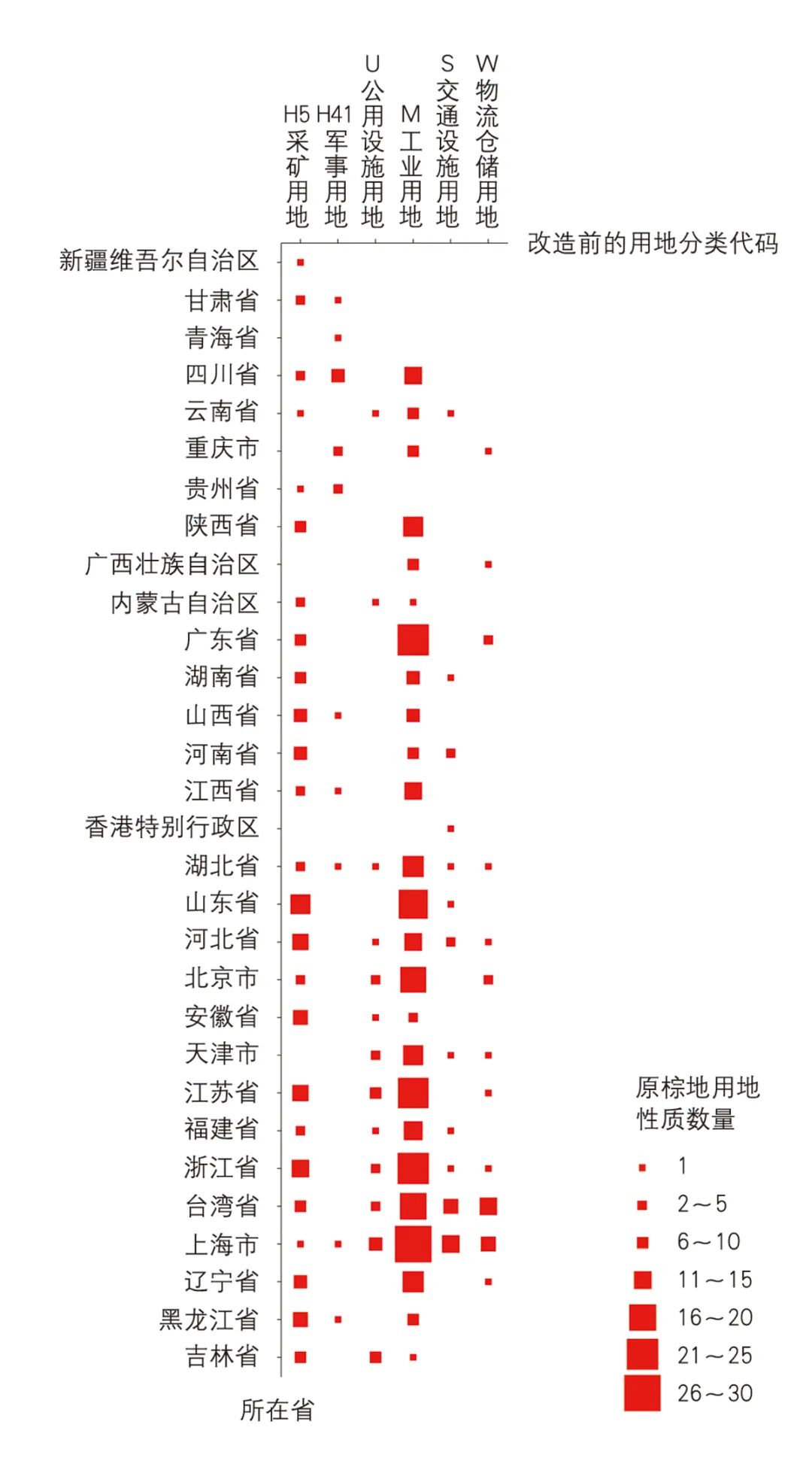

棕地改造前后用地模式的空间分布特征体现为一定的地区集聚特征和地方性。工业类棕地主要集中于长三角、珠三角、京津冀等工业基础雄厚的城市群,转换为文化设施用地和公园绿地的多在上海、北京、广州、杭州、台湾等沿海地区,且多数位于城市内部。采矿类棕地改造前呈现“东密西疏”的空间特征,主要集中在唐山、淮南、鹤岗、徐州等资源型城市,改造后较多依托地方资源更新为矿山公园,在城市和郊区、乡村均有分布。道路与交通设施类棕地,涉及废弃的上海站旧址、沪宁铁路废弃路段、黄埔码头和陇海铁路支线等废弃站场及支线,在长江、渤海湾等沿江沿海城市及上海、武汉、天津等交通枢纽城市多有分布。公共设施类棕地和物流仓储类棕地属于基本服务用地,废弃程度低,数量相对较少;公共设施类棕地转型改造后空间较分散,未形成空间集聚;物流仓储类棕地主要在台湾、上海、北京等地,转换后用地模式多样,涉及文化设施、行政办公、康体娱乐、文物古迹等用地。军事类棕地占棕地比重较小,呈现散点状分布,受三线建设影响,主要分布在川贵渝地区,且处于距离城市较远的偏远山区,改造后的用地模式以文化设施用地为主。商业服务业用地受数据收集限制,数量较少,多在省会城市以及直辖市等经济发达城市,且大部分位于市中心,区位条件好,如图5、图6。

▲ 图5 | 棕地改造前的用地性质

▲ 图5 | 棕地改造前的用地性质

▲ 图6 | 棕地改造后的用地性质

▲ 图6 | 棕地改造后的用地性质5

结论与展望

本文结论如下:(1)时空特征方面,空间上已改造棕地主要集中在东南沿海地区,改造范围由单个城市发展到多个城市群范围,再到几乎覆盖全国范围;时间上已改造棕地大体分为个案萌发、快速增长、多元化发展三个阶段;已改造棕地与交通区位、中心地理论和市场网络理论密切相关。(2)用地模式方面,原棕地多为工业类棕地和采矿类棕地,文化设施用地和绿地与广场用地是棕地再利用的主要选择模式,公共设施类棕地和物流仓储类棕地没有明确的模式指向。

本文还存在一定的不足,由于论文基本数据来源于文献搜集,科研机构对各地棕地关注程度不尽相同,导致样本选择存在一定局限;尚未对棕地地块进行污染实测。未来,需利用爬虫工具检索互联网的棕地数据,进一步挖掘土壤污染数据、房地产交易等多源数据,提升中国棕地数据库的精准性和普适度;强化实地案例的污染检测,细化用地模式选择评价研究;深入调研典型棕地案例的改造范式,探寻推进棕地转型发展及空间优化重组的地域模式和科学途径。

原文介绍

《中国已改造棕地时空特征及用地模式转换研究——基于荟萃分析方法》一文已在知网首发,链接如下。

【doi】10.11819/cpr20231711a

【基金项目】国家社会科学基金项目(17BJL051)资助;国家自然科学基金项目(42171198)资助。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】中国已改造棕地时空特征及用地模式转换研究——基于荟萃分析方法

规划问道

规划问道