7月12日是我国第11个全国低碳日,今年的主题是“积极应对气候变化,推动绿色低碳发展”。“十四五”期间,我国生态文明建设进入以“降碳增汇”为重点战略方向、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。广东省一直高度重视陆域生态系统碳汇在应对气候变化方面独特且不可替代的作用,作为减缓气候变化的重要举措之一,陆域生态系统碳汇究竟发挥了哪些举足轻重的作用,让我们今天来一探究竟。

01

粤北和粤西地区是广东省生态碳库的“压舱石”

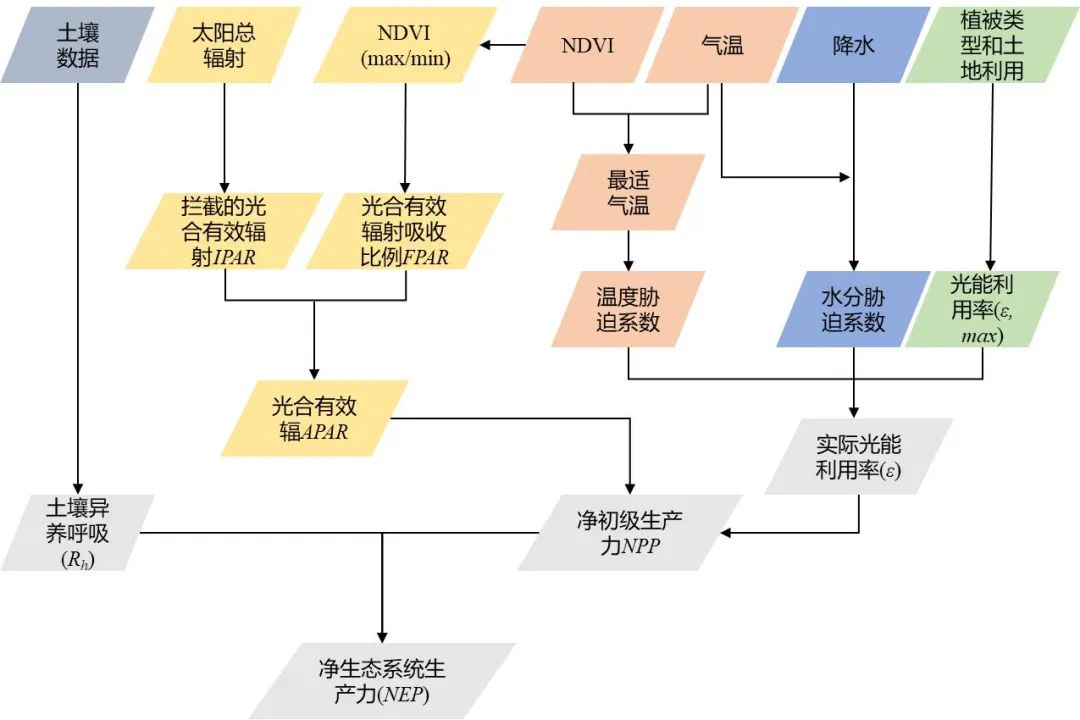

GZPI团队利用长时间序列高精度归一化植被指数(NDVI)、气象、土地利用类型等数据对广东省陆域范围内的碳汇量进行了反演计算(图1)。采用CASA模型估算植被光合有效辐射(APAR)和实际光能利用率(ε),从而反演植被光合作用固定的碳(NPP),将NPP减去土壤异养呼吸(Rh)即为NEP,当NEP为正值时,表示生态系统为碳汇。

图1 广生态碳汇(NEP)遥感反演技术路线

来源:自绘

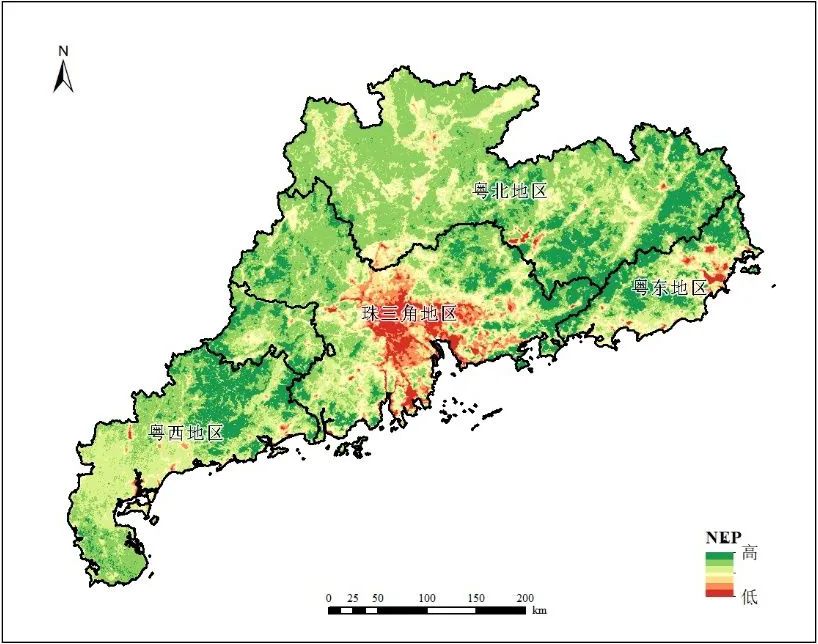

通过遥感数据反演的多年平均结果来看,广东省碳汇量整体上呈现出“横强纵弱、外正内负”的空间分布格局,粤北和粤西成为省生态碳库的“压舱石”,珠三角地区形成连绵的城市碳源。如图2所示。

图2 广东省陆域生态系统多年碳汇量均值空间分布图

来源:自绘

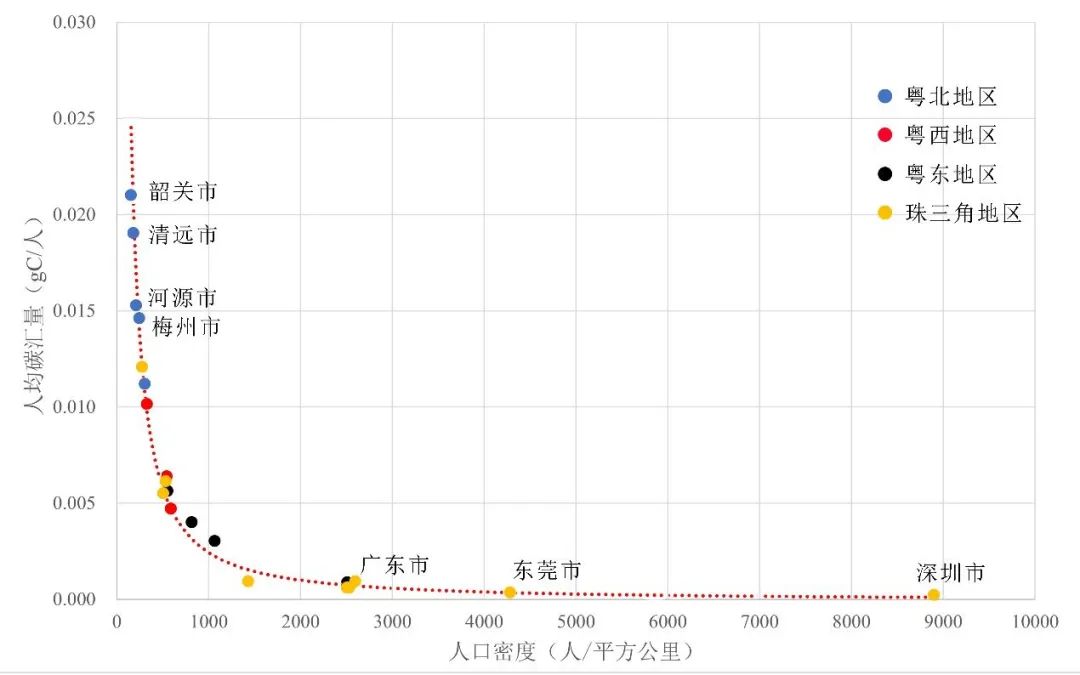

人口密度与人均碳汇量之间有一定的幂指数相关关系(图3)。从整体上看,人口密度与人均碳汇量的关系在空间上呈现出粤北地区>粤西地区>粤东地区>珠三角地区。其中,珠三角地区平均人口密度约为粤北地区平均人口密度的12倍,但其人均碳汇量仅约为粤北地区的1/5。粤北地区人口密度较低,除云浮市外的其他各市人均碳汇量较高。珠三角地区的深圳市、东莞市和广东市人口密度高,相应的其人均碳汇量较低。

图3 各市人均碳汇量与人口密度相关关系图

来源:自绘

02

珠三角外围是广东省生态碳库增量的“发动机”

为进一步分析广东省陆域碳汇量随时间的变化趋势,GZPI团队对2001~2020年间的碳汇量进行了分析(图4),广东省陆域碳汇量在珠三角外围地区变化较为显著。

图4 2001~2020年广东省陆域生态系统碳汇量时间变化

来源:自绘

03

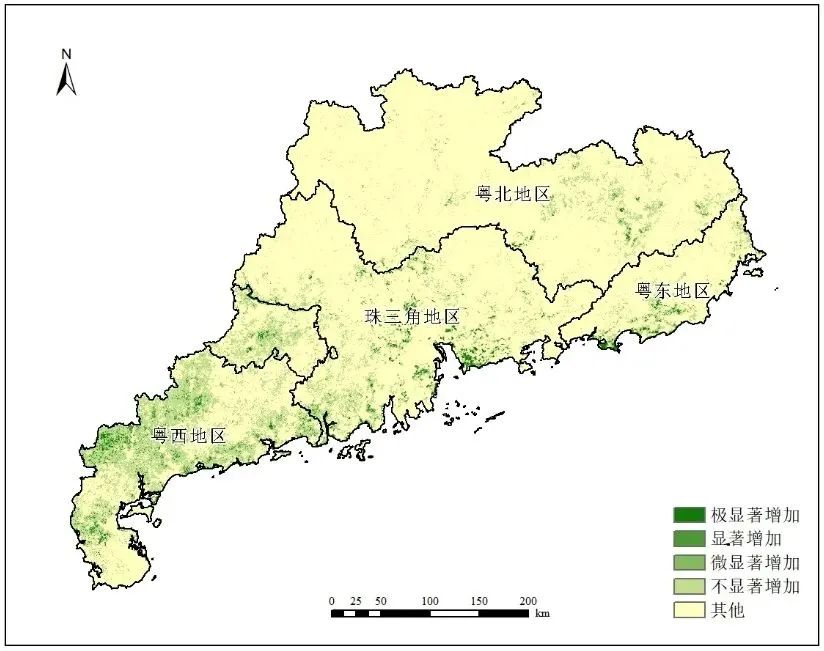

粤东和粤西地区是广东省生态碳库“增长极”

为探析广东省不同地区陆域生态系统碳汇量的变化趋势,GZPI团队采用Sen-MK检验方法进行了相关分析。该方法是一种非参数的时间序列趋势性分析方法,不受缺失值和异常值的影响,能较为准确的反应长时间序列尺度上碳汇量的变化趋势。广东省不同区域碳汇储量的变化情况如图5所示。由图可知,粤东和粤西地区碳汇量在近20年间呈现出增加趋势。

图5 广东省陆域生态系统碳汇量变化趋势结果

来源:自绘

04

粤东西北碳汇变化趋势呈现分异

为探析广东省不同地区陆域生态系统碳汇量在未来的变化趋势,我们采用Hurst指数方法进行了相关分析(图6)。当H值大于0.5时(图中红色区域),表明该地区未来碳汇量变化总体趋势将延续以往变化规律。分析结果显示,虽然珠三角地区碳汇大幅增加困难较大,但粤西地区碳汇增加趋势仍能保持,粤北地区碳汇有可能较过去出现更显著的增加趋势。

图6 广东省碳汇量未来变化趋势结果

来源:自绘

05

广东省陆域生态碳汇提升的几点建议

(1)扩大林草面积,提升碳汇能力

扩大林草面积,提升碳汇能力。深入推进绿美广东生态建设相关要求,充分发挥森林固碳储碳作用,增强“双碳”服务功能。

按照适地适树原则,优化重要生态区域低效林林分结构,营造高质高效乡土阔叶混交林,推动森林资源增量、生态增效、景观增色,增强森林生态系统稳定性和碳汇能力,多形式推动身边增绿增汇。

(2)加强资源保护,减少碳库损失

制定自然保护地体系规划,明确气候变化背景下自然保护地体系的建设布局和发展目标。

全面落实天然林保护制度,继续停止天然林商业性采伐。

严格落实防火责任,实行网格化管理,提高监测、预警和应急处置能力,加强野外用火管控,强化早期火情处理和专业队伍建设,提升重点区域综合防控水平,保护林草资源安全,减少林草火灾导致的碳损失。

(3)提高林草质量,提高碳汇增量

实施森林质量精准提升工程,科学编制森林经营方案,建立健全森林经营方案制度体系,实施森林经营增汇措施。

对粤北山区高海拔针叶林按《方案》要求进行阔叶化、混交化改造,增强森林生态安全和稳定性。

对珠三角地区要进一步增加造林绿化空间,优化城乡绿化空间布局,扩充绿色生态网络,扩大绿量、提高绿质、增强绿效。

(4)发展林下经济,畅通发展“血脉”

建立完善“林下经济+”发展模式,探索森林复合经营模式,挖掘优良品种资源潜力,形成“一村一品”“一村一特”的产业发展格局,强化绿色低碳经济的“造血”能力。

持续开展绿色、有机及地理标志产品的申报认证工作,巩固发展区域优势产品,突破绿色经济“活血”瓶颈。

构建“产学研用”相结合的协作机制,推动技术落地生根,实现绿色经济“固血”本能。

不断深化多种组合的经济模式,带动就业增收,增强绿色经济“输血”效益。

供稿|低碳生态规划研究中心

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

“绿色颜值”转换为“黄金价值”——竹林资源生态产品价值实现路径初探

原文始发于微信公众号(广州市规划院):从历史遥感数据看广东省20年碳汇时空变化 | 每月数说

规划问道

规划问道