一、乡村振兴战略与共同缔造活动

的政策背景

2017年10月党的十九大报告中首次提出乡村振兴战略,2017年12月中央经济工作会议提出要科学制定乡村振兴战略规划,中央农村工作会议研究实施乡村振兴战略的重要政策并进行部署。2018年1月,中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》正式发布,至2018年9月《国家乡村振兴战略规划(2018—2022)》出台,对乡村振兴战略第一个五年工作的实施做出具体部署。

在这期间以及之后,各省市也陆续发布了指导各地方乡村振兴工作实施的战略规划或实施方案文件。上海市于2018年12月连续发布了《上海市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和《上海市乡村振兴战略实施方案(2018—2022年)》两个文件,指导上海市乡村振兴工作的推进,并逐步开展了迄今共三批乡村振兴示范村的建设工作。

与此同时,2019年2月,住房和城乡建设部发布了《住房和城乡建设部关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》,这一意见重点针对城乡社区的人居环境,提出了以城乡社区为基本单元,在改善、优化城乡社区人居环境的基础上,构建“纵向到底、横向到边、协商共治”的城乡治理体系、打造共建共治共享的社会治理格局为路径,发动群众“共谋、共建、共管、共评、共享”,最大限度地提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

从乡村振兴的视角来看,乡村振兴战略和共同缔造活动在乡村社区的空间美化和人居环境改善方面拥有较为广泛的交集,都强调了以乡村居民为主体,多方位的共同组织和协作下开展乡村空间环境治理工作的特征。因此,共同缔造活动的政策意见也成为上海乡村振兴示范村建设过程中重要的组织性特征。

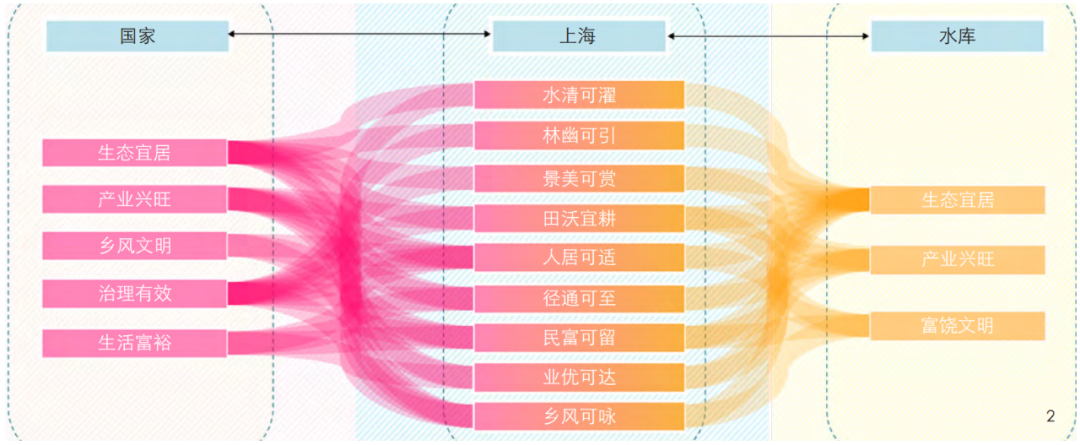

上海乡村振兴的路径

二、上海乡村振兴示范村和

水库村的试点

《上海乡村振兴战略规划(2018—2022)》指出:“上海的乡村地区是上海超大城市的稀缺资源,是‘五个中心’城市核心功能的重要承载地,是提升全球城市发展能级和核心竞争力的战略性空间。”而如何找到提升上海乡村地区的发展能级和核心竞争力的路径,是上海乡村振兴示范村所承载的使命。从2018年以来,三年间上海共分别认定了9个、28个和33个乡村振兴示范村,并计划至2022年建设90个以上的乡村振兴示范村,全面破题上海全球城市乡村振兴的命题。

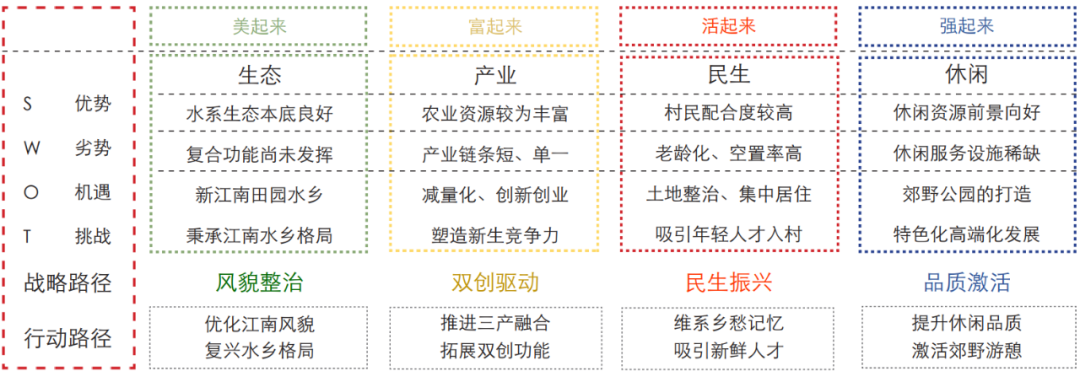

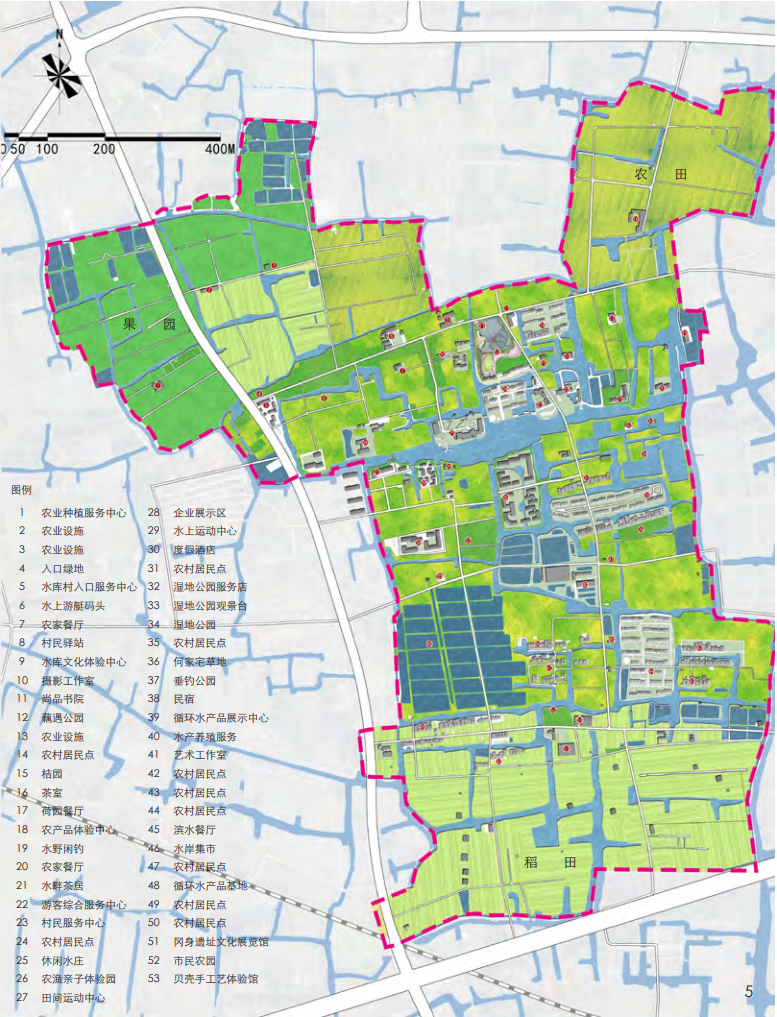

水库村属于2018年的首批9个乡村振兴示范村之一,位于漕泾镇北部,金山与奉贤两区交界处,旧时俗称“水库里”,因水网密布、纵横交错、河宽漾大而得名。村域面积3.66km²,耕地面积3336亩,户籍人口1763人,以水稻种植和水产养殖为主要产业。全村现有大小河道33条,总长约23km,最宽处达110m,村域水面率接近40%。还有70多个小岛、半岛点缀其中,主要河道水质常年保持在Ⅲ类水标准,堪称“乡村小威尼斯”,是金山区水面覆盖率最高的一个村。从2018年中被选定为第一批乡村振兴示范村开始,水库村的发展进入了一个快车道。

三、水库村乡村振兴共同缔造

的发展路径

自从水库村乡村振兴示范村建设的启动以来,实际上遵循了共同缔造活动的基本原则,开展了全社会、全方位、全流程和全空间的共同缔造活动,这其中可以梳理为多元主体、多域空间、多线职能、多向专业和多元文化的共同缔造。

1

多元主体的共同缔造

新一轮乡村振兴战略实际上改变了传统由政府主导乡村发展建设的模式,开启了政府、村民组织、社会资本共同描绘乡村振兴图景的发展模式。政府的角色从初期的建设启动者逐步转向中期的资本引入者和协调者,将乡村振兴中最重要的产业振兴营造为全社会多元主体共同参与的开放格局。以水库为例,依托水库传统的水产养殖特色,吸引专业化养殖机构入驻;利用农林地资源吸引CSA社区农场入住;利用水体资源吸引乡村旅游机构入驻,并将这些社会资本的需求整合到乡村振兴的整体布局中,使得每一处空间都可以发挥其最大的潜力。而作为被引入的社会资本,也同样积极发挥其潜在价值。例如引入水库村的乡伴公司作为发展乡村旅游的重要平台,将自身对于空间价值和利用方式的判断融入水库村的整体规划中,相应提出平台方的规划建议,有力地协助优化了水库村的整体发展规划。而村民组织作为其中的重要的利益相关方,不仅承担了保障村民利益的重要作用,也是对乡村发展情况最为了解的地方,可以更好地协助村庄产业的发展和提供适宜的在地人力支持。同时,水库村引入了乡村规划师团队,作为外部介入的规划设计智库,体现了专业性社会主体对乡村振兴的参与和支持,对整个示范村打造的过程起到了良好的咨询作用。在这一过程中,乡村规划师团队坚持驻村服务,每周都有工作人员在建设现场提供服务咨询,体现了长期而稳定的乡村振兴规划服务。

2

多域空间的共同缔造

多域空间的共同缔造体现为从村域整体到农业空间和建设空间的全覆盖、从村庄公域空间到村民私域空间的全更新。除去传统的村庄建设用地规划之外,本次乡村振兴的规划更加扩展到了全域空间的打造。

共同缔造活动的主要目标是城乡社区的人居环境,更多地侧重于对宅前屋后小微空间环境质量的改善,落实在乡村社区中也就是前庭后院的村民私域空间的改善。以水库村为例,在上海市“小三园”(花园、菜园、果园)建设的政策推动下,水库村开展了“美丽宅基”的创建工作,对宅前屋后的宅基空间进行优化设计,共通过253户“美丽宅基”评选,有力地改变了原有重视村庄公共空间改善、忽视村民私域空间美化的痼疾。

而同时在村域层面,也从建设用地转向全域空间的整体打造,对农业景观、水体湿地景观等等进行针对性的社会细化,有效地提升了乡村特有的自然风貌特征,形成了新江南田园的水乡意象。

3

多线职能的共同缔造

多线职能意味着乡村的规划建设不仅仅是自然资源局单一的工作职能和责任,而是要发挥政府各部门的作用,巧用自然资源、农业农村、交通、水务、园林等各条职能线的政策和资金资源,尤其是充分利用土地整治、乡村振兴、四好公路等农村专项建设资金,将乡村振兴内各个面向的工作整合对应好相应的扶持政策,获取更多条线共同缔造的成果。例如,水库村成功申报了上海市第五批市级土地整治项目,把农用地和建设用地的整理以及交通水利等各项建设工程打包成共分三期的土地整治工作,顺利地获取了乡村振兴示范村前期的建设资金投入,保障了各项建设的顺利启动和推进。再以水库村内的长堰路的改造工程为例,原本仅为公路交通部门农村四好公路的示范工程。在实际建设过程中,水库村整合了公路设计、沿线景观设计和生态设计以及沿线建筑改造等多项工程,不仅完成了路面和附属设施的改造,更形成了从林木景观、建筑景观和公路景观的一体化打造,展现了上海最美农村公路的品牌。

4

多类专业的共同缔造

在水库村入选第一批乡村振兴示范村之后,同济大学协助组建了规划、建筑、景观、生态等多专业协作的乡村规划师团队,开展了长期持续、全面深入的设计实践,引领了水库村打造“新江南田园”范本、建设中国羊角村的发展蓝图。其中,从长期的《乡村振兴发展规划》到重点区域的安置区规划,乃至每座桥梁和景观的具体设计,都遵循了统一的乡村设计导则,形成了以自然乡野、亲近宜人为特色的滨水生态人居的理想图景。

同时,在规划建设工作开展的同时,乡村规划师团队以水库村为基地建立了生态环境检测和科技服务平台,力图全面地把握水库村的生态基础数据和地域特征,针对性地指定生态环境改善优化的实施方案。与此同时,交通专家对乡村道路的设计,艺术家对乡村景观的接入都体现了多个专业在水库村乡村振兴过程中的协同作用。

5

多元文化的共同缔造

水乡文化是水库村的传统文化,水承载的各类产业活动、生活活动构成了水库村水乡文化的丰富图景。乡村规划师团队在工作过程中挖掘出水库的冈身文化,找到水库村在上海千百年来由海向陆的演变过程中的地质文化特征。同时,在乡村振兴战略的推动下,水库村作为全球城市的乡村示范,和全球城市流行文化的接触为现代的乡村文化带来了新的触媒。2019年上海城市艺术季期间在水库村设立了乡村展区,引入了大量的现代大地艺术作品,成为了水库村新乡土文明的标志。与此同时举办的各类丰收祭、亲子游等各种类型的乡村旅游活动都在逐步改变着水库村的传统文化面貌,为水库村带来了丰富的现代乡村文化。

上海乡村振兴示范村的总体要求和发展计划

水库村规划总平面图

四、水库村乡村空间共同缔造

的规划研究

1

乡村规划设计体系的共同建构

2

乡村重点公共空间的共同营造

每一处村庄都拥有村民心目中最值得聚集和记忆的公共空间,无论是山乡古村的磨盘和老树,还是水乡村落的小桥和岸柳,都是属于本地居民最值得铭记的乡愁。在新的乡村振兴示范村的建设中,如何营造属于新一代乡村居民的集体记忆,创造体现新时期乡村文化、生活和精神需求的公共空间,是水库村建设过程中的极大挑战。

把脉水库村作为典型的远郊乡村面临的几个特点,一是“离散”,村民的情感和日常管理缺乏向心力;二是“老化”,乡村的老龄化程度较高;三是“疏离”,乡村生活和最大的景观特征——水的关系疏离。规划通过问题把脉和空间分析提取了四处公共空间进行集中打造,塑造属于新时期水库村民的时代乡愁。

首先,对原有村委会进行改造更新,容纳更多的乡村公共服务职能,成为村民公共管理和服务的一站式场所。建筑改造中融入水库村记忆展馆,通过廊、庭、院等具有典型水乡建筑特征的空间营造,吸引村民到这里来办事、咨询、闲谈和驻足,成为整个村落的精神中心。其次,对一处原有厂房进行改造建设水库村日间照料中心,为高龄的老人提供日间休闲、餐饮和护养的场所。同时,日间照料中心也提供部分住宿式的养老服务,满足村民差异化的养老需求。建筑改造中充分注重老龄化的空间设计需求,在空间使用和设施配置上充分满足村民提出的各种意愿,并在庭院景观上通过可食地景的小型菜园塑造亲切的乡村庭院景观。第三,营造藕遇公园和安置区滨水广场等多个滨水休闲空间。藕遇公园是对原有一处闲置池塘的改造,通过满池荷花体现最为典型的水乡意蕴。安置区滨水广场是在第一批集中居住点的半岛滨水位置,集中打造田、水、路、林有机协调的广场景观,以一棵参天大树为视觉焦点,营造属于安置区居民的公共中心和精神中心。

乡村重点公共空间的共同营造充分体现了村民在其中体现的共同缔造作用。在设计前期对村民意愿的充分了解是保证建设后合理使用的前提,在建设过程中村民日常不断提出的建议是保证建筑符合村民日常使用习惯的基础。以上公共空间的成熟也缺少不了村民在后续生活中活动轨迹的不断强化,才能最终成为具有乡村精神记忆和向心活力的公共场所。

3

乡村空间微环境的共同更新

共同缔造的主要工作对象是城乡社区,主要针对的是城乡社区人居环境质量的不断提升。而传统乡村的落后面貌很大程度上就体现在乡村人居环境的散乱差,因此也成为了水库村所提出的乡村空间微环境更新的目标。而这一过程融汇了村委会、村民小组、乡村规划师和普通村民的多方交流和协力,集中体现了共同缔造活动的宗旨。

前庭后院是典型江南民居的空间序列,但在乡村的长期发展中,前庭演化为硬质的水泥场地,后院退缩为杂乱的岸埠杂屋。因此,水库村乡村空间微环境的更新重点放在了屋前场地的整理、屋后滨水的环境和建筑本身的风貌三个方面,从而重新打造出“傍水而居、择水相望”的江南水乡建筑风貌。“小三园”是上海提出在村庄宅前体现的特色空间,分别是小菜园、小果园和小花园。“小三园”满足了村民日常种植、采摘和赏景的需求,结合硬质场地和休闲空间,形成了屋前场地具有多功能、多层次的空间景观。屋后的滨水环境首先是对杂乱厢房的规整和步行空间的疏通,形成屋后连续的滨水休闲空间。并且在岸线上,以自然恢复为主、人工修复为辅,探索运用工程技术、农艺技术、生物技术、生态技术等整治修复手段,以生态性、自然性、亲水性、休闲性为基础,实现“一河清水、两岸绿色、田景交融、人水和谐”目标。同时,将屋后滨水空间和河道游线和道路慢行线有机结合,让村民和游客都能闻到水的清新,赏到水的美景,摸到水的荡漾。

村宅建筑风貌的提升是乡村风貌的重要元素,纷乱的建筑材质、比例适当的立面结构、风格多样的细节特征是上海乡村建筑风貌无序的集中体现。因此,新江南田园作为对上海乡村发展风貌的总体特征提炼,在建筑层面意味着以传统江南民居的空间理念来容纳新时代上海乡村的空间需求,以水平舒展的屋顶形式和清新宜人的建筑风格来整体改善上海乡村的空间气质。由此,在规划建设过程中,水库村提炼了针对现有建筑的改造导则,从屋面材质和风格、墙面材质和色彩、窗户比例与形式、沿廊空间和功能以及立面的整体搭配等多方面提出了传统建筑的改造建议,并通过广泛的宣讲提供给农户进行参考。同时,水库村选取集中的连片保留建筑沈家宅区域进行改造试点,形成了较为成功的工作经验,并逐步地在全村进行推广。

水库村核心区空间意向

水库村全景效果图

五、结语

水库村乡村振兴示范村的规划建设过程是尝试去形成乡村地区作为上海全球城市未来发展的战略性空间的发展道路的探索,这其中既包括了对全球城市乡村产业发展的振兴,也包含了对新江南田园乡村风貌的提炼,更是对共同缔造模式下乡村振兴发展路径的创新。多元主体、多域空间、多线职能和多元文化都在这一建设过程中得到了充分的体现,形成了具有水库特色的共同缔造活动的特征。道阻且长,乡村振兴示范村的发展始终在前进中。水库村今后的发展将逐步从集中打造的快车道转入稳步推进的持续态,以土地整治为重点推进空间生态修复转型,以农民集中居住为载体推进乡村风貌改善,以水利空间为基础推进全村水土保持示范,以产业融合为核心推进水库田园综合体建设,从而不断吸纳新的发展主体、新的空间职能和新的文化形态,真正形成具有上海全球城市气质的乡村品牌。

本文刊载于《理想空间》第86期。感谢同济大学建筑与城市规划学院姚栋、董楠楠、王红军三位 老师在水库村的设计实践及对本文作出的贡献。

作者介绍

高 璟 上海同济城市规划设计研究院有限公司

彭震伟 同济大学建筑与城市规划学院

高 楠 上海市金山区农业农村委员会

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 共同缔造模式下的乡村振兴示范村发展研究 ——以上海金山区水库村为例

规划问道

规划问道