秋季特训营开车啦!

任选2套课程,钜惠价再减200元!

任选3套课程,钜惠价再减360元!

任选4套课程,钜惠价再减520元!

任选5套课程,钜惠价再减650元!

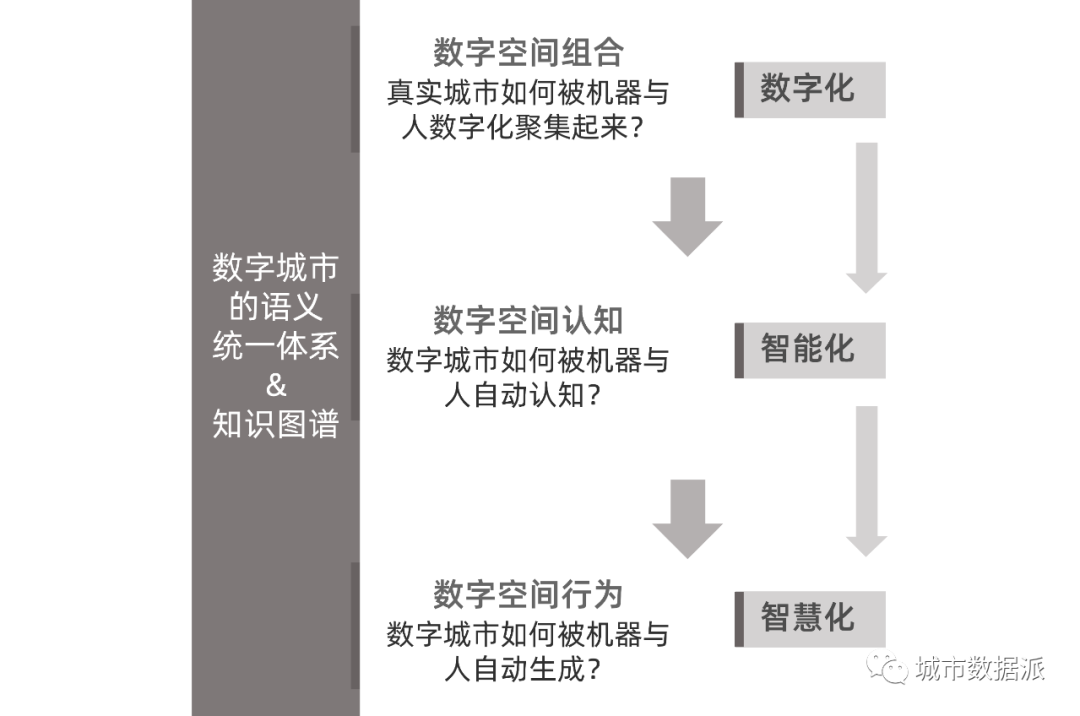

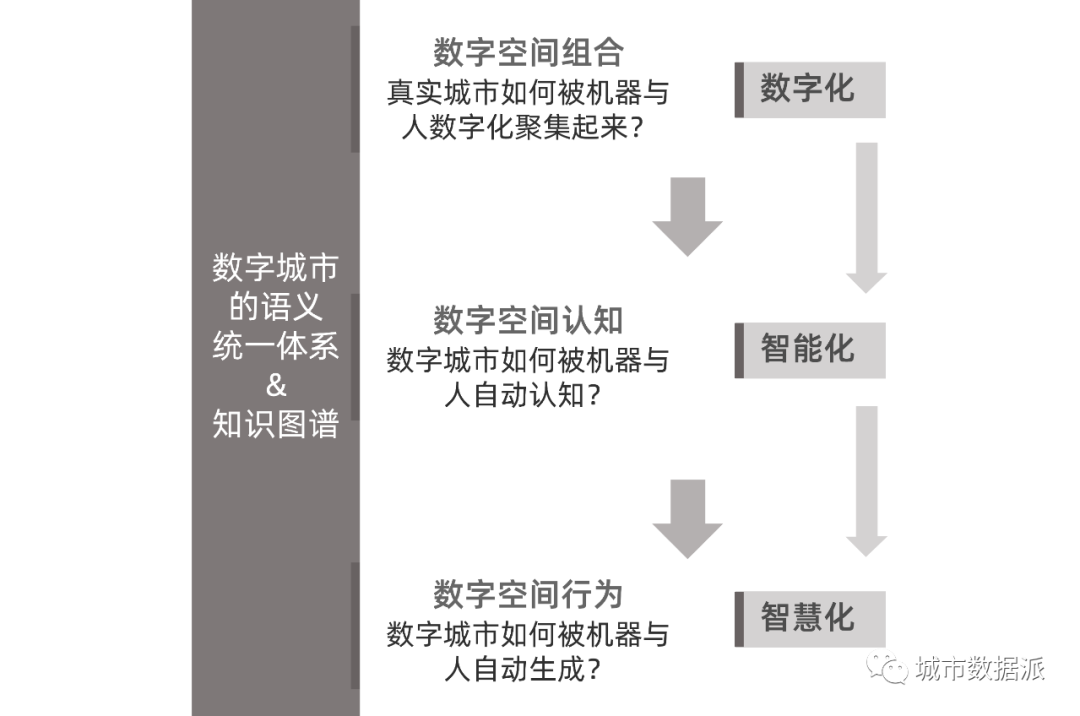

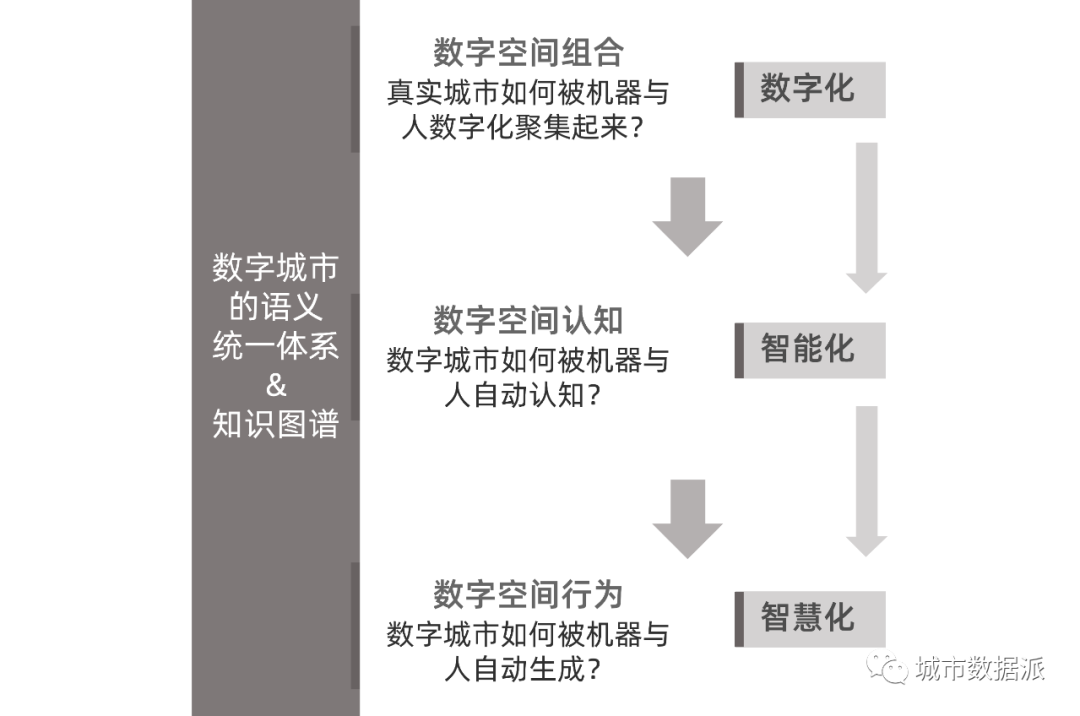

本文探讨了CIM的3个核心问题,即数字空间组合、数字空间认知以及数字空间行为。从个体与社会的空间行为方式,提出了CIM的时空嵌入的概念,以期研究CIM的未来发展方向。

随着5G、物联网、云计算、区块链等新型信息化基础设施建设的快速发展,未来城市、数字城市、城市大脑、数字孪生城市、元宇宙城市等新概念不断涌现,其中城市信息模型(CityInformationModeling,CIM)平台的概念于2020年7月由住房和城乡建设部、工业和信息化部、中央网信办联合提出,以期加速数字经济的建设。对于CIM的研讨,从开始关注数据融合与可视化,逐步走向业务模型与场景的探讨,偏向于CIM的运行绩效与安全保障体系。然而,面向未来的城市发展以及相关CIM的建设活动、CIM的定义及其平台建设的关键性问题也亟待深入研讨。

任何新的概念在起步期往往会引发较多争议,因此, CIM 的定义在学术界和产业界并未达成广泛共识,其边界和内涵还在不断调整与修正之中。大体分为两类:一是 CIM 作为城市信息系统的模型,是城市信息系统的结构、功能和行为的形式化规范或详细规格说明,或者城市信息系统的元数据类型的集合;二是 CIM 作为实体城市信息化的模型,例如《城市信息模型应用统一标准(征求意见稿)》中认为 CIM 是 “ 对城市对象进行数字化描述和表达,并融合城市业务、社会实体、监测感知等信息,建构城市有机综合体的过程和结果”。

CIM作为实体城市的信息化模型,信息与模型是两个关键词。这种模型本质是展示信息、生产信息、共享信息以及操作信息;而信息本身并不完全是实体城市的数字化再现,更在于运用抽象建模去揭示城市运行规律的信息,更在于应用互动模型去提供实时动态的反馈信息,从而优化实体与数字城市的运行。在这种意义上,CIM需要解决四方面的基础性问题,即城市信息如何便捷可视,信息如何解释城市规律,信息如何预测城市未来,信息又如何让CIM自动处置事件。换言之,这将关注到CIM平台的可视、可解、可判、可动四个方面,从而实现CIM平台从数字化到智能化,最终到智慧化的发展路径。基于此,本文进一步探讨CIM的3个核心问题,即数字空间组合、数字空间认知、数字空间行为。

实体城市如何在数字空间之中被机器与人所组合起来?这称之为数字空间组合,或实体城市数字化。城市是复杂巨系统,存在众多的子系统,跨行业、跨专业、跨部门;同时,城市又实时地涌现出新事件、新事物、新思想。那么,城市巨系统对应于多源异构的静态和动态数据。这些数据又是经由不同的单位或软件工具生成,彼此的格式、坐标系、精度、频率、范围等也可能各自不同。那么,这些数据如何才能人工化或自动化地合并在一起,形成彼此无缝衔接的数字化再现,这尤为关键。

在数据工程实践之中,这些多源异构数据的融通处理亟需找到半自动化或自动化的方式,否则人工成本较高,难以支撑城市尺度或区域尺度的大规模建模,也失去了推动数字经济发展的意义。因此,CIM平台的数据标准建立是第一步,同时数据处理的方式需要与行业知识密切结合起来,才能有效地实现可计算的数据融通与建模。

数字化的实体城市如何被机器与人所感知、认知以及理解?也许可称为数字空间认知,或数字城市智能化。一方面,数字化的实体与空间内涵需要被识别出来,才能被人所应用或被机器所计算与建模。由于城市及其社会的复杂性,即使从人的角度而言,实体或空间要素与关系也存在各种含混性与多义性,有可能影响感知与认知的共识性与通用性。对于机器而言,不同个人的不同感知与认知如何能分辨出来,目前存在很大的难度。

不过,为了使得机器能够有效地自动识别出这些实体与空间要素,城市尺度的统一语义标准亟需尽快搭建。另一方面,认知与理解也来自不同行业、专业、部门的知识积累,这体现为诸如人口、交通、市政、经济、气象等专业模型的搭建。

机器与人根据对信息的认知与理解,如何再次自主性地生成新的数字城市,或主动指导和操作实体城市的运行?这或许称之为数字空间行为,或智能城市智慧化。数字城市的生成过程是整体性的,需要多部门、多专业、多行业的数字化协同,本质体现为城市社会的彼此数字化互动,或机器协同式建模。与之同时,人机交互也是CIM的核心要义。人通过数字界面,参与数字城市的协同式建模之中,并由此获得对实体城市的智慧化影响能力,建立起更为综合的场景创新能力。

本质上,这就是公共的知识生产,场景作为一种“目标意识”,最初经由人与社会的输入,进入到CIM平台之中,通过人机交互不断地重组数据、模型以及流程,建构出基于模型的新知识。

CIM作为未来城市的新型操作平台,其中存在哪些核心技术难点?城市之所以存在各种不确定的复杂状态,在于城市是多元主体构成的动态开放系统,是不同尺度活动彼此交织的互动叠合系统,是物质实体与虚拟意识关联的融通并置系统。CIM通过建模过程,梳理了多源异构数据及其流转路径,在有效的节点上将它们彼此沟通起来,推动了知识网络图谱的初级涌现。这种连接的行为可视为某种建模(modeling),分为4个步骤:对于聚集的数据再次感知→对于重构的关联再次认知→对于涌现的智能再次推理→对于实施的动作再次执行,如此循环。因此,建模本身是一种学习能力的模拟,而CIM本身则在建模之中不断地迭代更新,从而尽可能地拉近了真实世界与数字世界之间的距离。

于是,这带来了一个细小却关键的基础性技术问题,即CIM中的距离应该如何定义?在很大程度上,CIM聚焦基于时空的信息模型,需要处理时空要素与模型的内在机制,这往往离不开几何距离的度量。从地理时空的角度来看,这可以包含物理距离、社会经济距离、心理距离等。CIM本身的时空由于人与社会的行为而变得“弯曲”,那么距离所度量的路径将会在“弯曲”之中发生变化,进而使得距离的概念也需要重新加以定义。在更为丰富的城市空间之内,由于个人作为主体的行为复杂多变,主体所感知和认知的街道网络、社会网络、经济网络、环境网络、文化网络等在特定的时空之中是彼此交织的,其在特定时空的曲率之积将用于度量诸如“街道—社会—经济—环境—文化网络”的复合距离,称之为“网络复合曲率”。

人的行为由于主体所感知到的场景或事件而发生变化,那么其所接触的人、所处理的事件也将发生变化。在这种意义上,个人的时空视角将会在个人的数字空间行为之中发生变化,同时也将带来其他人的时空视角的实时变化。这将会体现为时空距离的“互动扭曲”现象,即“网络复合曲率”的实时动态调整。与之同时,在同一个时空场所之内,由于不同个体的时空视角不完全一样,他们事实上处于不同的“街道—社会—经济—环境—文化网络”之中,那么他们所延展的距离也是不一样的,从而引发了他们所处的时空将会不完全相同,对应于他们对同一时空场所不同的认知与理解。由于这种局部与整体、物质与虚拟、多重维度的复合距离的认知,CIM本身的时空构成将由个体行为而在实时重构与迭代,生成不同维度交织的复合距离。这种基于数字空间行为的时空构成将用流形(manifold)来加以描述。

从个体空间行为而言,主体将对多种维度的时空场所及其延展的“曲面网络”进行复合性感知,其中将混合不同类型的米制距离(如曼哈顿距离、闵可夫斯基距离、马式距离)、拓扑距离以及几何距离(如夹角余弦距离)等。在这个过程之中,个体感知是升维的过程,体现为不同维度的模型彼此连通与交互起来,形成复杂动态的高维流形模型。然而,人类生活在三维空间之中,对于三维或甚至二维的空间更为敏锐,因此,个人在空间行为之中往往会从较低的维度进行考虑,做出相应的反馈行为。那么,高维流形模型将会在认知过程之中展开降维的过程,体现为“时空嵌入”(spatio-temporalembedding),即高维的时空嵌入到低维的时空之中,同时保持关键的特征仍然不会发生较大变化;反之亦然。

在低维时空之中,个体将更好地把握住那些关键特征,并由此做出判断和实施行为。然而,不同的个体在时空嵌入的过程之中,将有可能去优选不同的维度特征,并很有可能选择不同的关键特征,那么他们在时空之中开展实施行为的时候,将会作用于不同的维度,彼此也许相互并不认同。

然而,从众人构成的社会角度而言,不同个体数字时空行为分别作用于各自不同的维度空间,其结果将会是高维状态,体现为不同行业、不同部门、不同专业的模型再次在城市尺度上相互交织,事实上彼此共同推动了新的数字时空结构的产生。因此,个体的时空感知到行为过程将是从升维到降维的过程,之后又将以升维的方式去感知与评估行为效果;而社会的时空行为过程则仍然是升维过程,从而衍生出个体看来更为不确定的复杂效应。

在这种意义上,CIM通过不同维度的建模过程,与社会一起互动,去推动信息在不同维度的时空之中进行流转,表现为不同模型的时空嵌入。

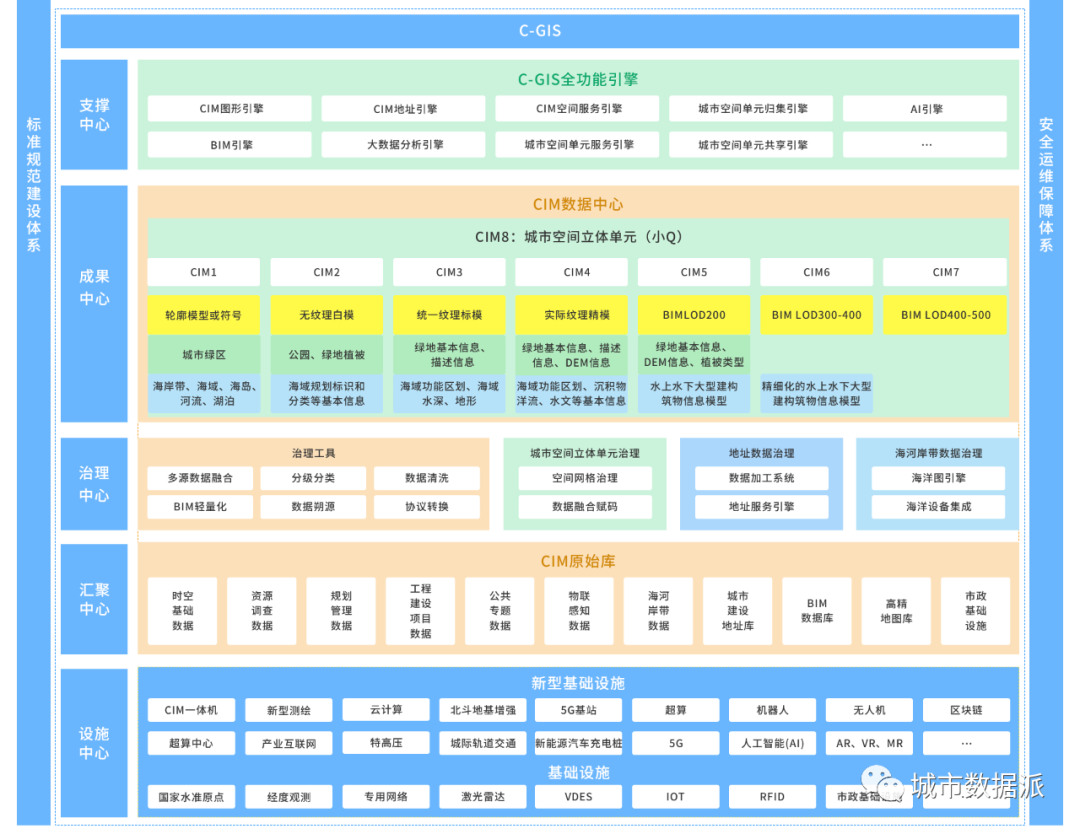

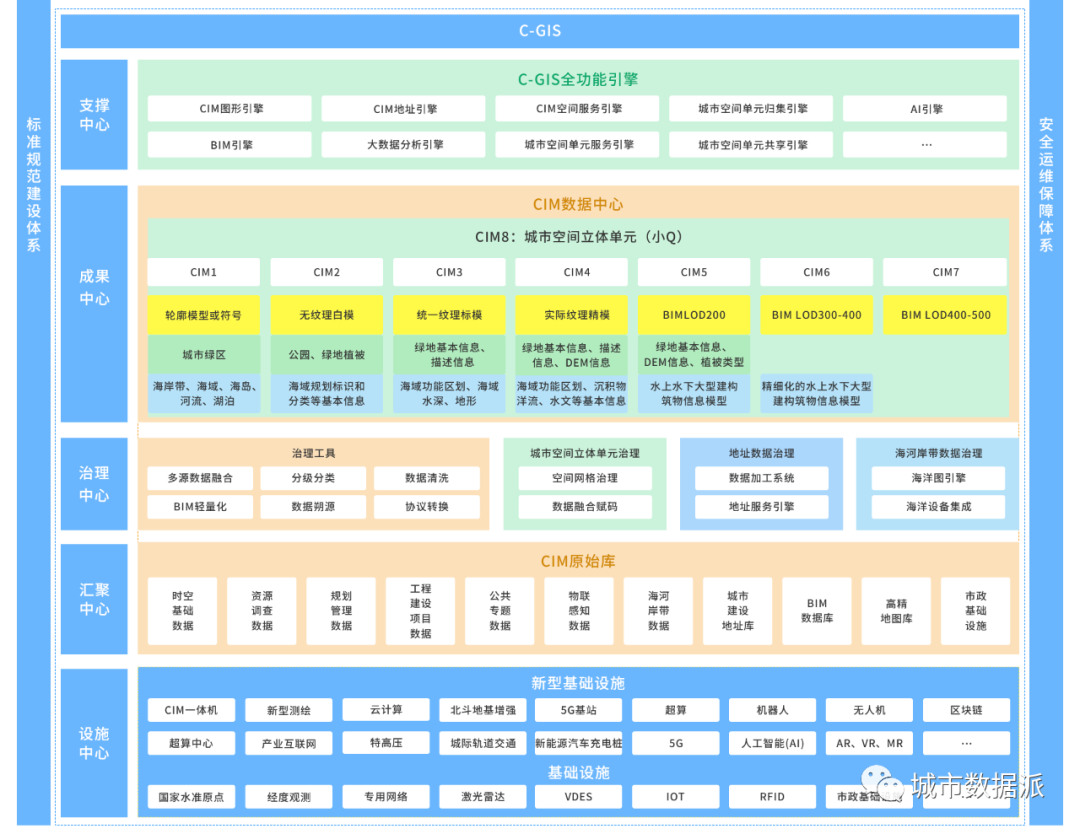

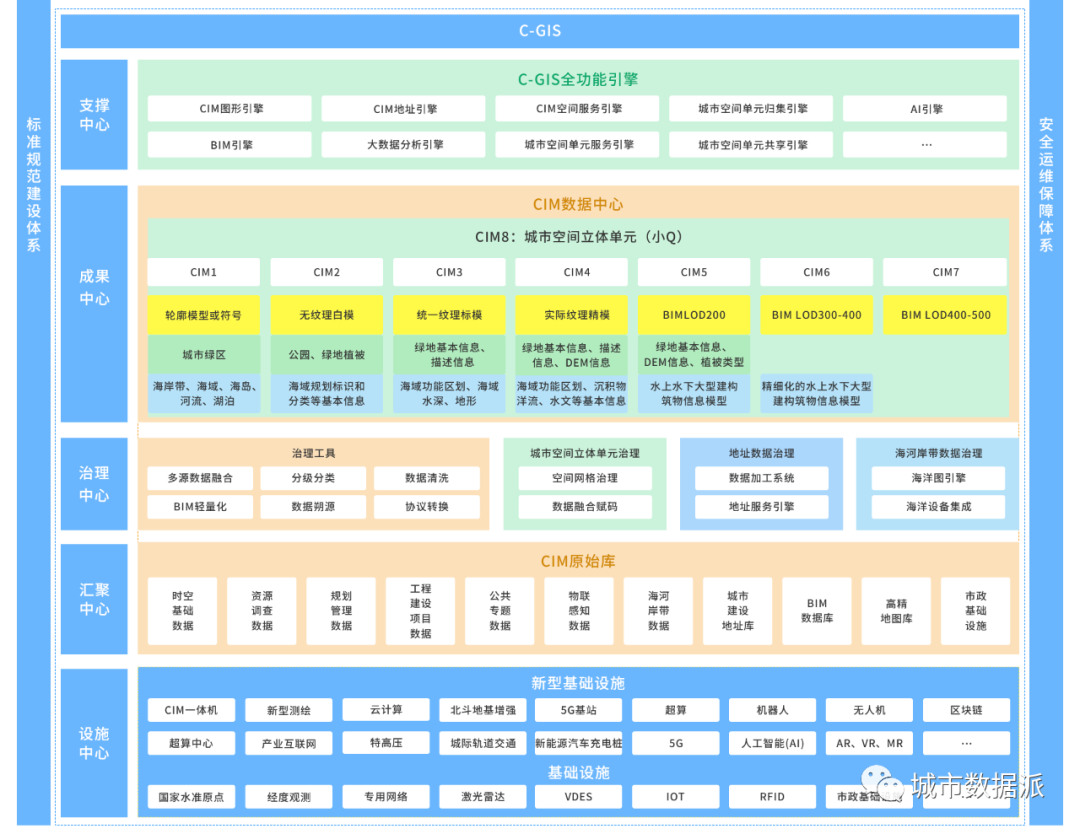

上述这些理论性与方法性的探讨又如何应用到CIM平台的实践工作之中?我们在青岛CIM平台上展开了初步的应用性探索,其中数字空间组合、数字空间认知、数字空间行为都是核心难点。青岛搭建CIM基础平台,突出陆海统筹与城市空间立体单元,试图构建起“规、建、管、运、服、检”彼此协同的城市生命有机体系,面向智能建造、智慧物业、智慧市政、智慧安全、智慧城管和智能网联车六类领域提供服务,支撑N种相关业务系统,形成“1+6+N”布局。对于数字空间组合,青岛CIM平台根据数据的空间使用模式,建立起它们之间的关系,便于数据在空间之中自动化组合。这些数据成果根据空间使用模式,分为蓝、绿、黄三层:蓝层包括海岸线、河流、湖泊、港口、海洋监测等;绿层包括公园、绿道、湿地、绿色建筑等;黄层包括居民区、交通线、建筑、管线管廊以及其他设施等。这三层根据不同的精度,对应于CIM1到CIM7。例如,CIM1包括涉及海岸线、海域、海到、河流、湖泊的蓝层,涉及城市绿区的绿层,以及涉及轮廓模型或符号的黄层。

对于数字空间认知,以小Q空间码为支撑,探索“一码管空间”业务链构建,采用数据共享、同步迭代等方法,促进规划、建设、历史名城保护、防灾减灾等一批场景关联集成,形成可视化、可编辑、可追溯的“空间、人、事、物”数据资产目录,支撑CIM平台全方位拓展“小Q管空间”综合应用。依据国家相关编码类标准规范,基于北斗网格的立体空间编码体系充分衔接青岛市已有的各类空间网格划分及编码方式,结合“一标三实”(即标准地址、实有人口、实有房屋和实有单位)工作,建立覆盖建筑、地块、网格、社区、街道、区县、城市等不同层级立体空间单元的关联关系,找到空间划分的最小立体空间单元,以唯一性、层级性、扩充性、适用性为原则编制空间编码标准,符合CIM基础平台应用需求。其中覆盖全市的1~6级北斗网格码2 366 1078个,其中4级标准网格8410个。

对于数字空间行为,青岛CIM针对CIM+智能数字施工图审查、CIM+城市更新项目申报、CIM+城市活力分析三方面进行了初步探索。例如,城市活力分析包括城市经济活力、城市商圈活力、城市楼宇活力三方面,设计了74项指标,结合企业数据、个体户数据、手机信令数据、常住人口规模数据、重点项目数据、区市生产总值等30余类数据,通过企业预警模型、企业挖掘模型、商圈分析模型等专业算法模型支撑三个主题数据分析,并且运用CIM基础平台底层支撑,结合城市建设地址库。立体直观呈现市场主体快速高质量发展的活力,为城市活力分析提供支撑,辅助领导进行高质量决策。

图 2 青岛CIM平台根据空间使用模式对于数据进行分类

青岛CIM平台的实践为未来城市信息模型的发展提供了探讨的出发点,即数字城市之中高维度的数据、模型、业务服务等如何在三维空间得以嵌入与表达,又如何以数字空间行为的方式去交织成为CIM的信息有机体。青岛CIM平台的城市空间立体单元展示了初步的研究工作。不过,这只是极为初步地涉及未来城市信息模型发展的核心问题,即真实世界如何被机器与人在数字空间中自动化地组合在一起,数字化的空间又如何被机器与人所认知与理解,同时数字空间的行为又如何去生成数字城市的迭代生成。在此过程之中,CIM平台之中的多元模型得以不断优化与整合,而信息则由此在相应的时空之中得以不断地生产与共享。以此,CIM模拟了个体与社会感知、认知、推理、操作真实世界的过程,提升了时空嵌入的效率,从而加速了未来智慧城市时代的来临。

原文始发于微信公众号(城市数据派):基于时空嵌入的未来城市信息模型(CIM)探讨——以青岛为例丨城市数据派