从广西北海市向东驱车约一个半小时,便来到了合浦县沙田半岛。这是一个很特别的地方,是我国重要的滨海生物多样性区域,坐落着广西合浦儒艮国家级自然保护区(以下简称儒艮保护区)和广西山口红树林生态国家级自然保护区(以下简称山口保护区)两个国家级自然保护区。

今年7月召开的全国生态环境保护大会提出,要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,构建从山顶到海洋的保护治理大格局,综合运用自然恢复和人工修复两种手段,因地因时制宜、分区分类施策,努力找到生态保护修复的最佳解决方案。

儒艮保护区是全国唯一以儒艮命名的保护区,被联合国环境规划署/全球环境资金会列为“合浦海草示范区”,实现了海草人工繁育。山口保护区大力开展红树林保护修复,提高区域生物多样性,该保护区拥有我国连片面积最大、最古老的红海榄林。日前,记者来到这两个国家级自然保护区,一睹自然的神奇与保护的成效。

走入红树林潮沟

记者第一站来到了广西海洋生物多样性科普教育基地暨儒艮保护区科普馆。该馆位于儒艮保护区沙田管护站内,2017年10月建成开馆,2023年5月完成升级改造,展厅面积1620平方米,分为序厅、儒艮厅、中华白海豚厅、鲸豚厅和海洋生物多样性厅等5个展厅。展馆通过陈列珍稀海洋生物标本和模型,模拟海洋生物生活场景,应用声、光、电等多种展示形式,介绍海洋生物保护工作和丰富多彩的海洋世界。

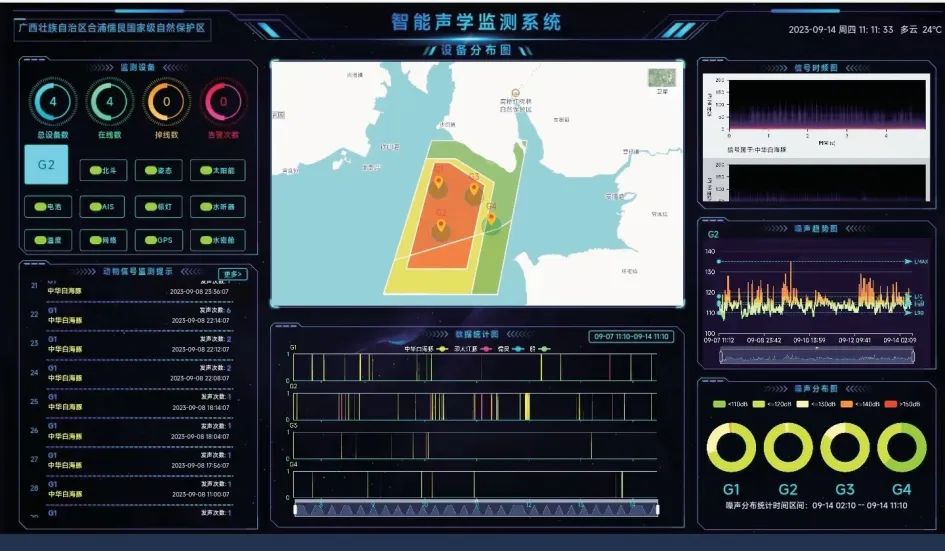

在这里,记者见到了我国首套海洋哺乳动物水下声学实时监测系统。该系统去年11月由儒艮保护区与自然资源部第一海洋研究所(以下简称海洋一所)合作研发上线,在保护区海域投放了4个声学监测浮标,用于收集浮标周边1.5公里范围内的声学信号,可以识别中华白海豚、儒艮和印太江豚等珍稀海洋哺乳动物的叫声。

参与系统研发的海洋一所研究员吕连港介绍,该系统由数字水听器、动物发声智能识别系统、实时传输系统、海洋浮标和声学监测管理平台构成。截至今年8月底,共监测到动物发声片段5523个,其中以中华白海豚发声居多。中华白海豚作为近岸海洋生态系统的旗舰物种和指示物种,常被称为海上“国宝”。

声学监测管理平台显示过去7天监测的结果,拖动时间轴可以查看不同时段的叫声,四种不同颜色的图标分别表示中华白海豚、印太江豚、儒艮和船只的声学片段。记者看到,最新的一段声学片段采集自10分钟前,是中华白海豚发出的“哒哒”脉冲声,位于2号浮标附近。

儒艮保护区管理中心主任张宏科告诉记者,该系统每个月能监测到500~600个声学片段,其中中华白海豚占到了70%,印太江豚占到了30%,目前没有监测到儒艮的声音片段。“这套系统的优势在于它是实时在线的,实时地采集声音、分析声音、传回声音,并显示出识别结果,可实现全天候监测和长期数据积累,有助于分析海洋哺乳动物在相应海域的出没规律。”张宏科说。

离开儒艮保护区科普馆,记者穿上水靴,跟随张宏科走入红树林潮沟。虽然正值退潮,水面仍然没过了小腿。潮沟两侧是郁郁葱葱的红树林,它们发达的根系扎遍滩涂,在海水的浸泡中依然生机盎然,让人仿如置身水上森林。

张宏科弯腰从脚下被潮水冲刷的淤泥中捡起一只古怪生物,看起来像长了尾巴的“三叶虫”。这确实是一种古老的海洋生物,著名的蓝血动物——鲎。

在这片红树林海岸,一共分布着两种鲎:一种是世界现存的四种鲎中体型最大的中国鲎,体长可达65厘米;另一种是四种鲎中体型最小的,名为圆尾鲎。两者皆是国家二级保护动物。张宏科手上的鲎只有几厘米长,是圆尾鲎的幼鲎。

北部湾大学海洋学院教授吴海萍告诉记者,作为世界自然保护联盟亚太区鲎观测网络计划的组成部分,北部湾大学已连续3年到儒艮保护区开展监测调查,发现沿岸滩涂遍布中国鲎,幼鲎更是一年比一年多。

吴海萍介绍,儒艮保护区2022年单位样方中国鲎最大密度高达53.1只/100平方米,与2021年监测的单位样方最大密度15.6只/100平方米相比,提高了2.4倍。截至发稿时,2023年单位样方中国鲎最大密度提高到69只/100平方米。

支持鲎留下来繁衍生息的,是保护区136平方千米的滩涂湿地。这片滩涂不仅是鲎世代繁衍的家园,也是沙虫、贝类等底栖生物的栖息地。但沿海渔民的非法养殖和捕捞行为,一度导致这里的滩涂湿地生态遭受破坏。

2015年至今,张宏科和同事们清理霸海养殖的木桩80多万根、轮胎1万多个,拆除非法养殖场40多家,保护区管理秩序得到维护,生态环境逐渐恢复。除了中国鲎、圆尾鲎,保护区内的印太江豚、绿海龟、文昌鱼等珍稀濒危海洋生物的数量也大幅度增长,生物多样性越来越丰富。

张宏科带领记者来到了儒艮保护区精心建设的海草种质资源库。在这里,工人师傅像捧着宝贝一样,将一丛海草放入一处露天的海草陆基繁育塘。这丛名为卵叶喜盐草的海草将在这里开启新的旅程。

海草床与红树林、珊瑚礁并称为海洋三大典型生态系统。海草床的生长需要优良的海洋环境,同时能改善海洋生态健康状况,有利于生态系统实现良性循环、动态平衡。海草更是儒艮、绿海龟等珍稀海洋生物重要的食物来源。

尽管人工种植海草无先例可循,张宏科依然带领团队“摸着石头过河”,进行海草选育和人工种植的开拓性探索试验。

2015年至今,他带领团队建立海草种质资源库,在室内和露天分别建造海草养殖试验池,反复试验亚热带海草恢复技术。2020年,他们从本地野生品种中筛选出卵叶喜盐草,并繁育成功。在滩涂浅海,每平方米仅仅移植两三株卵叶喜盐草的小苗,一两年后便自然蔓延成片,形成浓密茂盛的大面积海草床。目前,海草种质资源库中育有卵叶喜盐草、日本鳗草、贝克喜盐草、泰来草、海菖蒲等5种海草,数量一共约433万株。

3年来,儒艮保护区利用人工繁育的卵叶喜盐草,已经修复海滨湿地40多公顷。同时,在儒艮保护区近岸一片总面积约100公顷的静水塘中,通过人工补植和自然恢复的海草正在水底大面积生长。张宏科说,今后将继续扩大海草种植面积,加快修复保护区内的海草床生境,期待有朝一日实现儒艮半野化回归。

在山口保护区放眼望去,海岸线上翠木葱茏,那是万亩红树林在海浪的推动下摇曳生姿。

山口保护区管理中心管理人员孟庆玲介绍,山口保护区红树林面积目前为836公顷,相比2000年时增加了106公顷。增长一方面来自红树林天然更新,胚轴成熟后自然成长为红树林,另一方面是对退化的红树林进行造林修复。

孟庆玲告诉记者,红树林对于生长环境要求苛刻,每一种红树植物适应的海水盐度都不一样,需要专门培育,一般要培育两年以上才能移栽。目前,山口保护区育有红海榄、秋茄、木榄等红树植物幼苗,共计约120万株,已经有一部分树苗达到移栽标准,可为保护区开展红树林保护修复专项行动提供种苗保障。“就地育苗、就地种植,避免了红树植物出现生态适应等方面的问题,可以有效提高红树林种植成活率。”孟庆玲说。

山口保护区是我国首批5个海洋类型的国家级自然保护区之一,2021年成为广西首批“两山”理论实践教育基地。2021以来,山口保护区完成红树林营造89.14公顷,修复退化红树林112公顷,清除外来物种互花米草108公顷,有效恢复了红树林湿地生态环境。

近年来,山口保护区加强与相关科研机构合作,汇集各方力量共同开展红树林保护修复。如今,保护区工作人员用上了无人机、自动监测仪器、远程监控等现代化装备,还建起了生物多样性监管平台,全面加强红树林日常管护监测。这里已成为红树林生态修复工程的样板,正所谓:植出清水绿岸,留住海上森林。

图文:王自堃

文字编辑:王自堃

新媒体编辑:赵志坤、王诗雨(实习)

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):听到白海豚、寻找中国鲎……走进广西合浦两个国家级自然保护区看生态修复

规划问道

规划问道