今年4月7日下午,国家主席习近平在广东省广州市松园同法国总统马克龙举行非正式会晤。两国元首在白云厅聆听古琴演奏的《高山流水》,听千年古琴奏千年绝唱,品千年茶韵论千年兴替。

图:习近平主席同马克龙总统欣赏古琴演奏《高山流水》

来源:央视新闻

七弦古琴讲述千年历史

古琴艺术是中国历史上最古老、艺术水准最高且最具民族精神、审美情趣和传统艺术特征的器乐演奏形式,其特有的音质和品格集中体现了中国传统文化“清、远、淡、微”的审美意境及艺术追求。秦代中原琴艺已传入岭南,岭南古琴至汉代逐渐在广州兴起,明清后古琴艺术在岭南取得了迅速发展,广东新会人黄景星(号悟雪山人)整理《古冈遗谱》汇编成《悟雪山房琴谱》(1836年),代表着岭南派的正式确立。

图:宋代临东晋顾恺之《斫琴图》

来源:网络

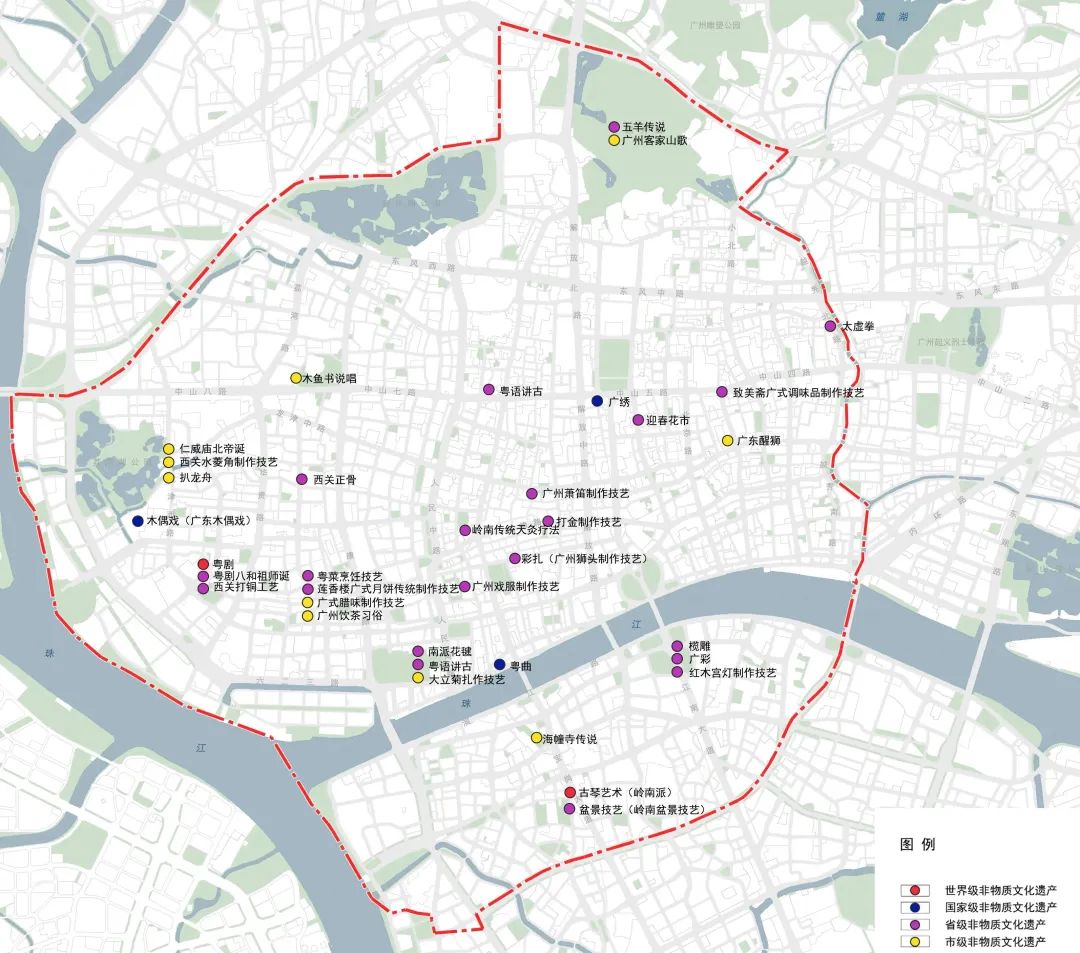

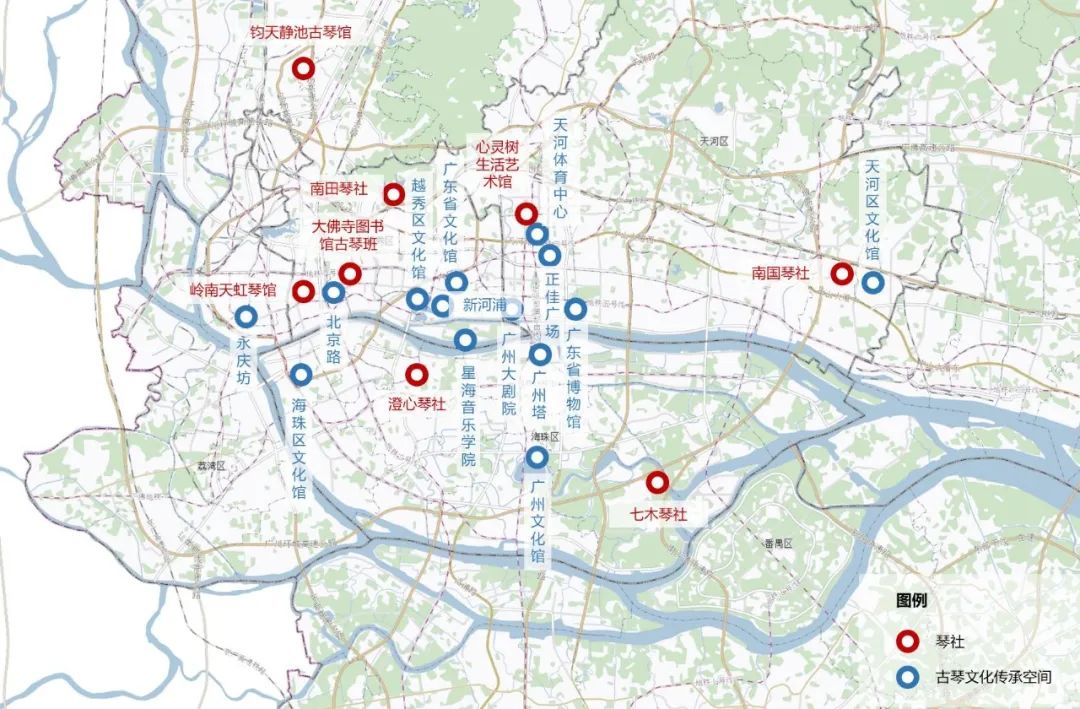

民国乃至建国以后,岭南古琴受社会环境影响逐渐衰落,直至70、80年代杨新伦在广州地区设立广东古琴研究会开展琴学活动,岭南古琴又逐渐兴盛起来。目前,岭南古琴琴社在广州遍地开花,已经达到60多处,学员总数达30000余人次,包括中山大学澄心琴社、小洲村七木琴社等多种类型,也在广州塔、博物馆、文化馆等公共设施开展古琴传播宣传活动,不断扩宽古琴传承空间。

图:广州市内部分琴社分布图

来源:自绘

岭南古琴以其独特的风格,成为中国古琴艺术的重要流派,广东琴人将岭南地区的语言特色和民间音乐融会于琴曲中,刚柔并济、活泼明朗、清淡秀丽,体现了岭南地区对慢生活的追求和向往。古代,古琴是文人雅士的修身理性之器,陈白沙“静坐诚心从中悟道”,是众多古代文人修琴悟道的方式。现在,古琴不断普及大众,融入日常生活。

“非遗”传承,感受广州“慢生活”

越来越多的人体验古琴,因为其带来舒适的“慢”体验,总能让工作繁忙的打工人停下来。这种慢生活,是人类一直追求的生活态度、生活模式,在慢生活理念下,人们通过置身于与日常工作生活有所不同的轻松环境,沉淀情感,放松身心,感受传统,提高生活品质。与岭南古琴类似,还有更多非物质文化遗产在现代传承中能承担创造“慢生活”的功能。

广州共有市级及以上非物质文化遗产代表性项目158项(含扩展共216项),其中,人类非物质文化遗产代表作2项,分别是粤剧、古琴艺术(岭南派),国家级代表性项目21项,省级代表性项目95项。广州传统文化传播空间多样,主要分布于城市公园(越秀公园、荔湾湖公园、文化公园等)、文化馆(海珠区文化馆、荔湾区青少年宫、市一宫等)、商业街市(上下九、北京路、恩宁路、一德路等)、非遗工作室,从多方面、面向多种人群传播广州传统文化。

图:广州历史城区非物质文化遗产文化空间分布图

来源:自绘

非物质文化遗产的保护传承,除了技艺和技巧的传承外,也应与城市空间的更新发展相结合,形成城市慢空间,作为慢生活载体。这种慢生活空间,通过历史文化和在地生活共同营造,是富有历史底蕴、有内在秩序、具备视觉吸引、充满情感的场所,营造出来的“慢”感,能让人更好地体验“非遗”文化,感到放松亲切,引起对旧时光的情感共鸣。通过让“非遗”融入历史文化街区、名镇名村传统村落、传统街巷、老建筑,给城市带来慢空间,并成为历史空间更新发展的触媒,让人们在日用而不觉中享受“非遗”带来文化熏陶,让生活慢下来。

慢·街区 | “非遗”文化融入历史街区

生活是文化传承的土壤,社区是生活延续的空间,让文化融入社区,才能实现活态传承。泮塘五约就在街区的微更新中充分延续传统文化,既保护古村的历史格局、历史风貌,又通过文化传承、业态提升等手段为古村注入新活力、留住市井烟火气,有效释放片区的社会效益和经济价值。

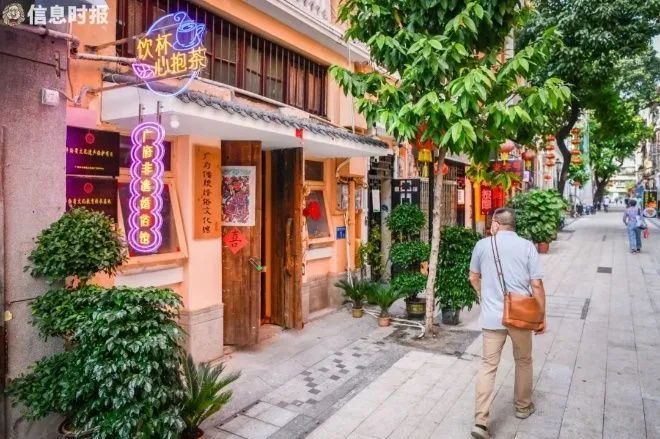

古茶琴舍是泮塘五约中利用老建筑改造而成的岭南古琴传承空间,安排社区文化公益讲座,结合国家“非遗”日等活动面向社区举办赏析、体验活动,促进古琴文化在历史环境和社区中的传承发展。

图:改造后的泮塘五约

来源:网络

图:古茶琴舍入口

来源:网络

慢·乡村 | 文化引导乡村慢生活

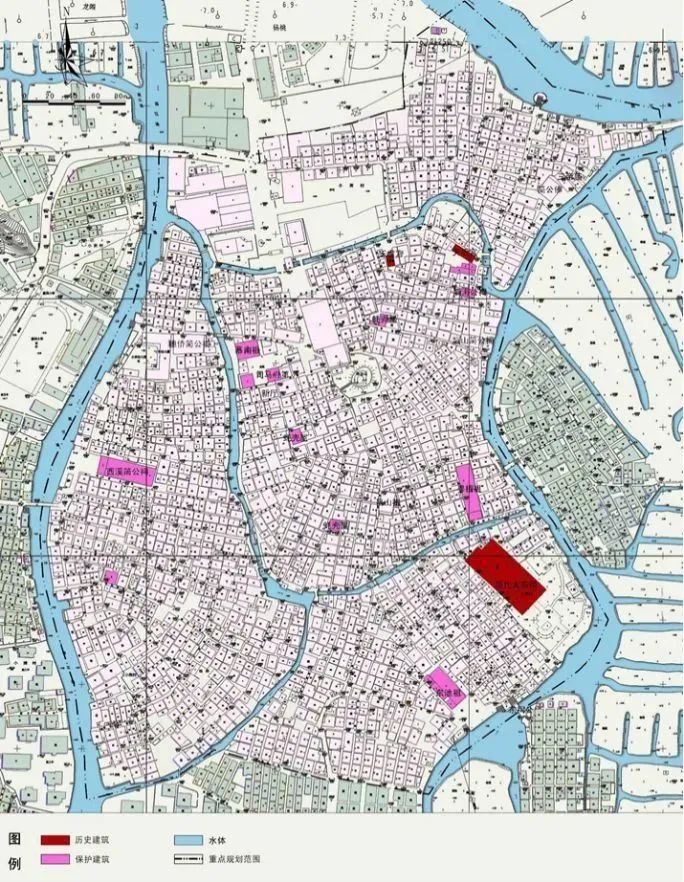

小洲村是中国传统村落,开村时间可追溯于元末明初,海珠区东部的区位使其受到岭南文化、中原文化、西方文化、海洋文化的多重影响,形成了岭南水乡、瀛洲古寨的村落特色。

在小洲村的保护发展中,传统文化与创意文化具有重要的影响。岭南画派大师关山月、黎雄才在小洲村建造“艺术村”,随后吸引了众多艺术家集聚于此。2004年,艺术类院校师生在村内设立工作室,主要涉及绘画、雕塑、摄影、书法、音乐、曲艺和民俗文化等艺术创作门类。文化艺术与传统村落空间的结合,使小洲村成为了乡村旅游与文化游览的目的地,为城市人群提供了逃离城市生活,体验乡村慢生活的独特空间。

文化植入的成效还不仅如此,为应对居民拆旧建新对小洲村传统建筑风貌的破坏,艺术家以租用旧房或祠堂的形式保护传统建筑,泗海公祠、瀛山简公祠、吕山祖等租给了艺术家,简氏大宗祠也不定期用作展览场所,传统建筑空间被重构为传统文化与创意文化的展示空间,赋予小洲村的传统村落空间现代含义。

图:小洲村历史文化遗产分布图

来源:《广州市海珠区小洲村历史保护区保护规划》

小洲村内曾有两处岭南古琴传承空间,七木琴社和方随琴坊。七木琴社是集创作、交流、传承于一体的古琴文化空间,采用民间师徒传承方式,其现有学员近千人,学员有来自音乐学院的学生、社会各层古琴爱好者,提供了实习基地和平台;方随琴坊则是古琴制作工坊。岭南古琴在小洲村得到了较好的传承和发展。

图:七木琴社古琴传习场景

来源:琴社公众号

慢·街巷 | 传统街巷探索文化振兴

跟街区一样存在了上百年的传统街巷,是城市文化空间的基本构成要素和展示载体,广州的传统街巷数量众多,现存有300多条,包括滨水商街、商住骑楼、林荫大道、麻石窄巷等多种类型,在老城空间里交织缠绕,构筑了多彩特色的商都风貌和空间肌理。

图:广州市传统街巷分布图

来源:《广州历史文化名城保护规划(2021-2035年)》公示稿

惠吉东路开设素琴轩岭南古琴传承空间,让古琴文化融入日常生活;惠吉东路上空置的建筑引入广府传统婚俗“非遗”项目,开放婚俗馆,让人在仪式感中感受传统婚礼的魅力。惠吉西二坊的民国小洋楼改成民宿后,房间被设置成了广绣、广彩、木雕等不同主题,吸引不少人前来了解岭南“非遗”文化。传统街巷引入“非遗”文化,形成了让游人可以驻足、居民可以漫步的慢空间,使传统街巷重焕新活力,文化底蕴进一步显现。

图:广府“非遗”婚俗馆

来源:网络

图:素琴轩

来源:网络

慢·建筑 | 新旧建筑结合打造传承新空间

传统建筑改造文化传承空间:中山四路骑楼以广州“非遗”街区(北京路)为目标进行整体活化利用,采用“绣花”“织补”等微改造方式,注重骑楼与南越王博物馆融为一体。结合骑楼建筑特点植入北京路“非遗”手信店、点都德广府茶俗体验门店、广州市工人文化宫等“非遗”体验平台等,同时探索设立“潮墟”——“非遗”玩家体验空间和粤语讲古——“非遗”曲艺说书场,以静态展览、动态交流、传习、演出、讲解、销售、体验等互动方式,创造沉浸式的“非遗”体验场景,形成集展贸、传承、体验、教育和创新为一体的“非遗”保护生态圈。

图:广州“非遗”街区(北京路)

来源:网络

公共设施植入传统文化传承:随着城市空间的拓展,岭南古琴的传承空间也不再局限于琴社,而是与城市公共文化设施、公共空间充分结合。岭南古琴艺术和古琴斫制技艺双联展在广州塔举办,古琴艺术与文化展在广东省博物馆举办,各区文化馆、展览馆也经常举办岭南古琴传习活动,商场、景区等人流集中地也举办古琴展览,极大地扩展了古琴传承的空间和受众,为古琴传承增加了新的途径。

图:广州市内部分琴社及新传承空间分布图

来源:自绘

以文化为源,传递广州慢生活

广州的文化特质体现在城市营建的独特性和城市市民生活的延续性,鲜活生动的小故事见证了广州城市精神,“饮早茶,睇粤剧,讲古仔,逛市场”代表着精致的老城生活,专业市场商家、林荫道、麻石街、骑楼街穿梭的人流构成了古城每日生活故事。位于闹市中的老建筑、老厂房,是广州烟火气的重要体现,是承载居民生活的公共空间,也是建立情感连接的重要温度场所。要打造有温度、有活力的广州,须将文化融入日常生活,展现广州包容烟火气息独特的精神标识,将广州“慢生活”持续传递下去。

参考文献:

1. 张妍.岭南派古琴艺术及其传承发展研究[J]. 艺术科技,2023,36(8):66-68.

2. 马达.谢导秀与当代岭南派古琴的传承与发展[J]. 中国音乐,2014(4):53-56,113.

3. 徐新韵,岭南古琴文化在当代的传承与传播——三种建制的琴社之比较,《神州民俗》

4. 魏伶旭,马达. 文化地理学视域下广州琴馆的生存背景探析[J]. 音乐探索,2016(2):19-23.

5. 郑榕玲.基于岭南民俗传承的历史文化街区活力提升策略研究——以广州泮塘五约为例[J].文化学刊,2023(07):34-37.

6. 方远平,易颖,毕斗斗.传承与嬗变:广州市小洲村的空间转换[J].地理研究,2018,37(11).

7. 赵丽洁. 基于规划实施评估的北京路历史文化街区保护与利用研究[D].华南理工大学,2021.

8. 在永不落幕的花市中绽放非遗迷人光彩——广州市举办2022年“文化和自然遗产日”广州非遗宣传展示主会场暨广州非遗街区(北京路)开街活动. 广州市文化广电旅游局

供稿|历史文化名城研究所

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):岭南古琴声声慢,落入羊城寻故来 | 广州味•规划思

规划问道

规划问道