2023年8月29日~30日,首届全国国土空间规划年会在福州召开,会上我院投送论文分别获得一、二、三等奖,并对一等奖论文进行了现场颁奖。现将获奖论文的要点内容分几期推送出来,以供大家分享交流。

作者简介

汪劲柏

博士,正高级工程师,注册规划师。

产教协同部,科研办主任。

中国城市科学研究会城市治理专业委员会委员。

主要研究领域为国土空间规划、城市更新设计、乡村振兴、规划策划等。

先后获得国家级、省部级奖项十余项,多次获得国内外竞标优胜。

出版专著、译著多部,发表核心期刊论文数十篇。

主持或主要参与规划设计项目和研究项目上百项。

获得奖项

2023年首届全国国土空间规划年会优秀论文一等奖

论文题目

《“城镇—村庄—田野”融合地区全要素用地绩效评价研究——以广西武宣县为例》

论文要点

我国的城镇化率增长逐渐趋于平缓,加上严格的管控政策,让城市扩张几近戛然而止,留下了大量城镇-村庄-田野交织融合的区域,需要去弥合理顺。基于这种格局划定的增长边界在一定程度上加强了城村野交融固化,这可能成为一种长期型态。为应对这种趋势,需要打破传统城镇建设用地、村庄用地、田野用地各成体系的技术传统,从“城-村-野”交融的视角构建国土空间全要素用地的认知、评价、规划、管控技术体系。

1

“城-村-野”融合发展内涵

的基本认知

新的时代背景为城镇、村庄、田野的交融关系带来了新的内涵。乡村不再是城市扩张的备用地,而是具有自身发展价值的共生空间。

(1)村、田丰富了城镇建设用地的发展内涵。乡村建设用地较多保留了传统地域空间肌理和文化记忆,田野中的耕地、林地、园地、草地、湿地等为城乡人居提供了粮食供给、气候调节、农业文化休闲、生态韧性支持服务等功能,其价值已经得到广泛的认同和重视,并在实际发展中成为较有活力的成长型板块。

(2)城镇产业、设施和环境带动村庄建设用地的就地升级。传统乡村的产业、资本、设施较为薄弱,通过与城镇空间的交融互动,共享城镇发展资源,可以有效促进乡村产业迭代升级。

(3)城镇、村为田野提供人口与经济。当田野用地与村庄和城镇毗邻交融,通过吸引城市的人口与经济可以获得更大的田野价值,包含但不限于引入城镇资本促进农业规模化、现代化、精品化,扩大田野生态产品的消费人群,提供面向城镇村人群的休闲农业、观光度假等活动载体。

(4)城村野交融的共同导向是形成“城-村-野”全域全要素现代经济体系和空间利用体系,共同归属是内涵型城镇化的迭代升级,是片区整体的发展质量提升。城村野的交融完善了城镇、乡村、田野互相支持带动的“城-村-野”共生一体化发展格局,这种格局是对传统以城市扩张为主导的增长型城镇化路径的重要补充和优化,是提高城镇化科学性、丰富性和韧性的重要内涵支撑,在我国城镇化发展的新阶段,具有全局性的价值和意义。

2

“城-村-野”融合发展的

评价指标体系

总体目标是优化“城-村-野”全要素用地的利用效能,即全要素用地数量、分布、使用的安排对整个城镇、村庄、田野的各方面活动的投入产出形成正向促进。

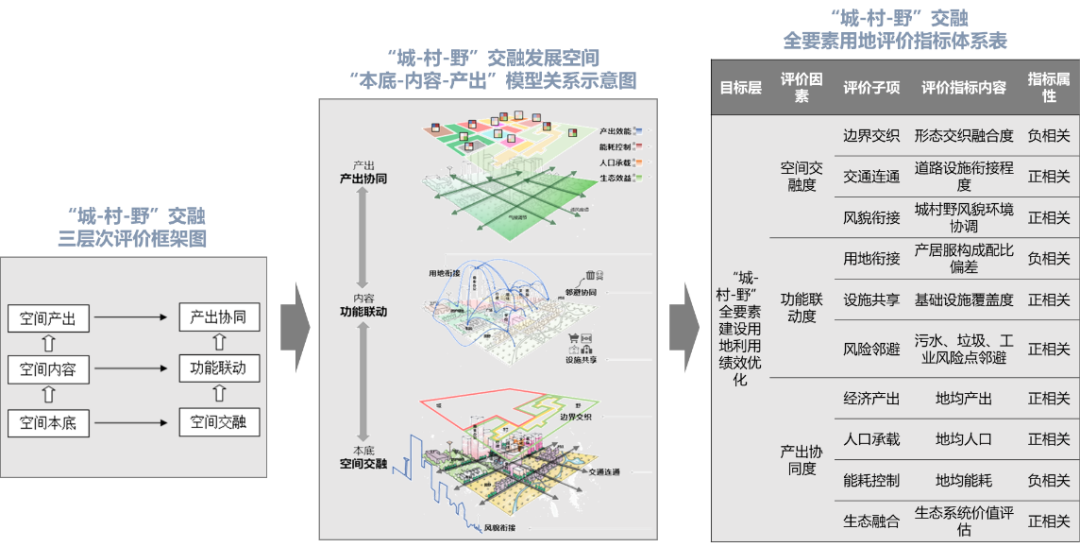

参考系统三要素原理,构建“空间本底——空间内容——空间产出”三层次的解析框架,并将评价着力点聚焦到城镇、村庄、田野的交互关系上,形成空间交融、功能联动、产出协同三大评价领域。

空间交融度关注城村野全要素建设用地图斑的空间本底关联性程度,可以从边界交织、交通联通、风貌衔接等方面得到表征。

功能联动度关注空间内容方面的彼此关联关系,可以分为用地构成衔接、设施共享、风险邻避三个方面的评价子项。

产业协同度是指在空间约束的的背景下,城村野在用地产出方面是否具有协同成长效应,可以从经济产出、人口承载、能源消耗与生态融合等方面的彼此关联和整体提升种得到表征。

综上三个领域十项指标构建了“本底-内容-产出”的完整评价体系,形成本次研究评价指标框架。

3

“城-村-野”融合发展的

评价实证

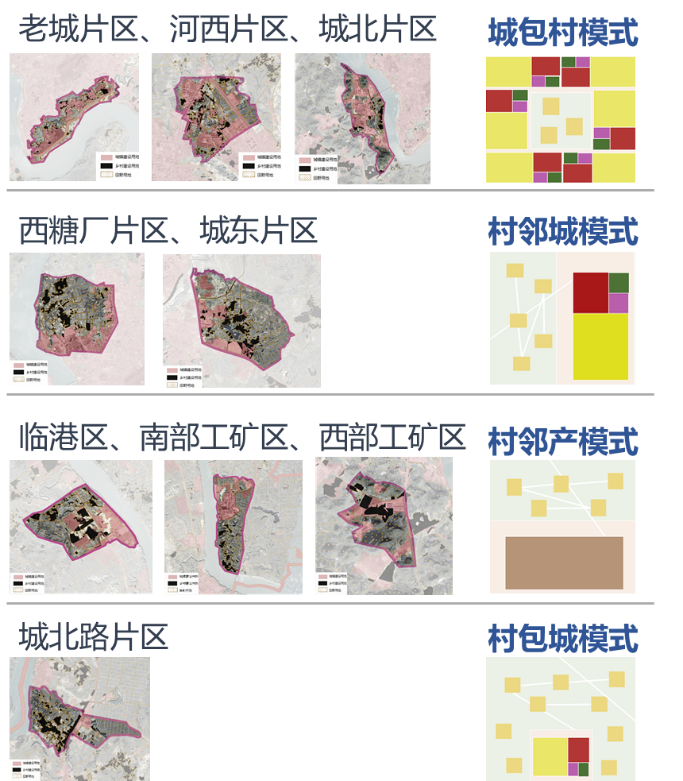

本文案例所在的广西武宣县,是上述交融发展型态的典型代表。以“城-村-野”交融区域的功能特征(居住为主、产业为主、居业融合等)、空间特征(包含、幷置、咬合、嵌套、斑块等)为主要依据,梳理武宣县城区周边共有九处“城-村-野”交融性典型空间,并进一步归纳为4种类型模式。

应用评价指标进行评价实证,研究发现:城村野交融发展的空间交融度、功能联动度、产出协同度存在相互促进关系。

空间交融度较高的地区,功能联动度一般也呈较好趋势。如城东片区、河西片区。这些地区地形条件较简单,空间的交融客观上就会带来功能上的联动。

但也存在空间交融度高而功能联动度低的情况,比如老城片区,虽然空间交融度高,但由于大藤峡淹没区邻避影响产生空间阻隔致功能联动受阻,城北片区则是功能联动度高但道路等级差过大导致空间交融不足,需要在后续空间规划重点完善。

而产出协同度,其主导用地产出绩效是主导因素,空间交融度和功能联动度是重要的支撑性指标,但影响程度受到多元因素的影响。

4

“城-村-野”融合发展的

优化策略

• 增设“城村野”融合服务节点建设用地。可以设在城镇社区、村庄社区、城市田园毗邻的地区,其用地构成可以同步跨接城镇建设用地、村庄建设用地和田野用地,以便能既为城镇服务,又带动乡村、田野发展。

• 完善村、田要素再配置与产业用地再分工。打破原有单一农业种植局面,打造多元化村、田产品,吸引城市人到乡村来。通过“城村野”融合服务节点带动城村野功能联动协作,促进要素在城乡野之间自由流动和一体化市场的建设,促进城村野融合的现代经济体系建立,提升城镇、村庄、田野全要素用地产出。

• 促进“城-村-野”交通连通和设施共享。加强城镇规则化路网和乡村自由化路网的衔接,加强道口顺接、设施连通、服务共享。从城村野整体构建停车、场站、公共交通线路等道路交通设施,以及水、电、路、气、信等市政基础设施,文、教、体、卫、商等公共服务设施覆盖。

• 加强建设用地的生态融合与邻避安全。推进城村野生态功能融合,开展生态空间规划,推动与城市建设空间关系密切的山地、绿地、农田、绿地、水体等生态元素的格局优化和生态防护。避免污水、垃圾、地震、洪水、生态物种、健康安全等潜在风险相互干扰,有节制地高效使用土地。

• 构建建设用地与非建设用地一体化规划管控体系。在增长边界内优化建设用地格局,增长边界外融合城、村、野多元要素,从城村野交融的角度编制片区概念规划和发展策略,构建一体化全覆盖的城镇、村庄、田野控制性详细规划和修建性详细规划,并构建城村野衔接统一的土地利用管控和规划许可系统。

本文针对“城镇-村庄-田野”交融交织发展的现实情况,探索了城村野融合发展的内在逻辑和评价方法,展望了城村野交融型城镇化的趋势前景, 是对“三调”不重叠地类划分成果的一个补充,同时也是对传统增长型城镇化面临转型的一种应对思考。

备注:本文得到了广西武宣县相关部门、广西国土院合作团队、以及同济规划院项目团队相关人员的大力支持,特以致谢。

供稿 | 汪劲柏

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 获奖论文:《“城镇—村庄—田野”融合地区全要素用地绩效评价研究——以广西武宣县为例》

规划问道

规划问道