研究背景

1

主要研究内容

2

主要研究内容包括规划编制认知、核心问题识别、技术方法总结和工作流程梳理等四个部分。

2.1

国土空间规划背景下的综合交通专题

规划编制认知

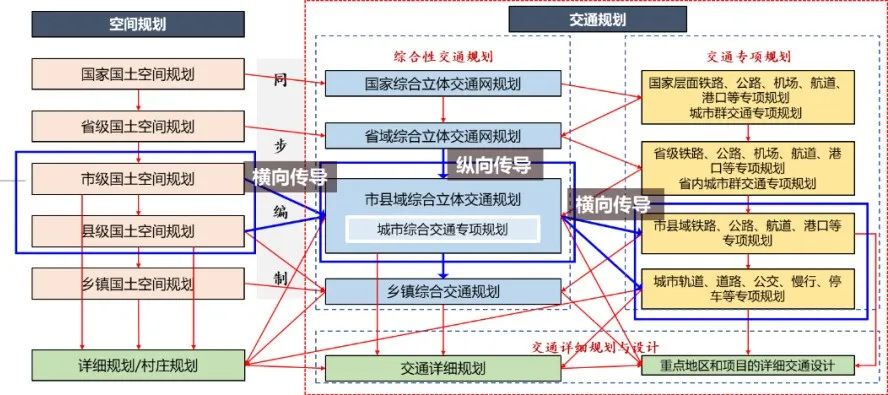

综合交通研究是支撑与促进国土空间开发、保护与建设的重要环节,综合交通规划体系应与空间规划体系相匹配(图1),应树立四个方面的规划思维,即生态保护优先的开发思维、全域全要素一体化战略思维、交通与空间协同发展思维和以人文本的高质量发展思维。综合交通专题种类较多,其应与项目特点紧密结合,能够解决项目重点关注的交通问题,如:宏观区域类项目强调交通战略;空间规划强调与空间方案结合;新区规划注重交通引领;老区规划注重交通提质等。

图1 综合交通规划与空间规划体系传导关系框架图

2.2

综合交通专题编制的核心问题识别

研究认为国土空间规划中综合交通专题编制的核心问题可以总结为现状分析与评估、目标战略制定、方案协同编制以及综合交通体系构建等四个方面。

在现状分析与评估中,需要判断城市在区域中的发展优势、区域联系方向与通道、城市交通与空间的耦合程度以及与未来发展方向的契合性等。在目标战略制定中,需要明确综合交通枢纽定位并结合城市总体目标确定具体枢纽支撑能级,针对不同发展阶段的城市空间结构制定差异化的综合交通网络目标战略,并结合城市发展阶段和发展目标谨慎确定交通发展策略。在方案协同编制方面,需要协调市域交通系统与空间总体格局、协同城市空间结构构建交通系统、考虑交通子系统的内部协同并加快综合交通和其他各类专项的紧密协同。在综合交通体系构建上,一方面要与规划层级响应,另一方面需要梳理城市交通各子系统关系,分层次、分重点地确定综合交通体系规划的主要内容。

2.3

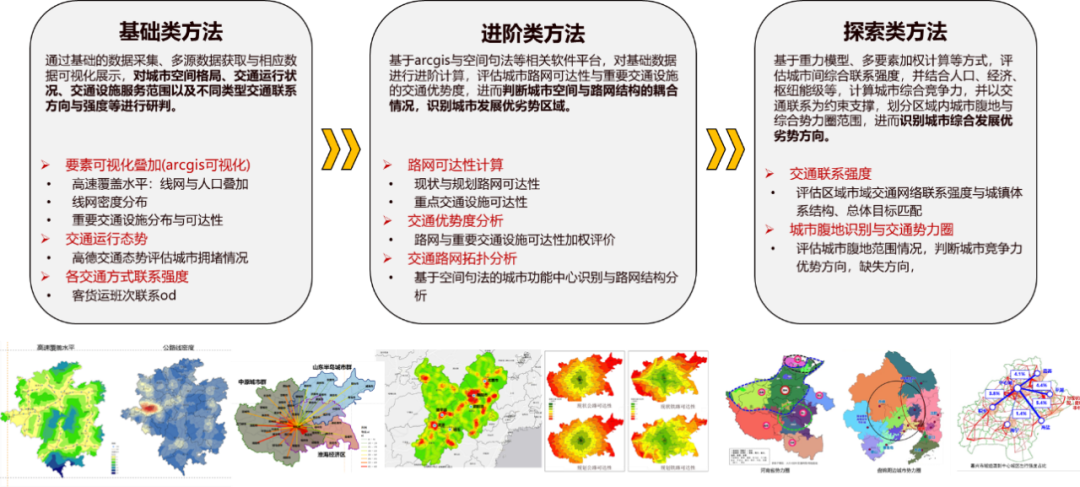

综合交通专题编制的技术方法

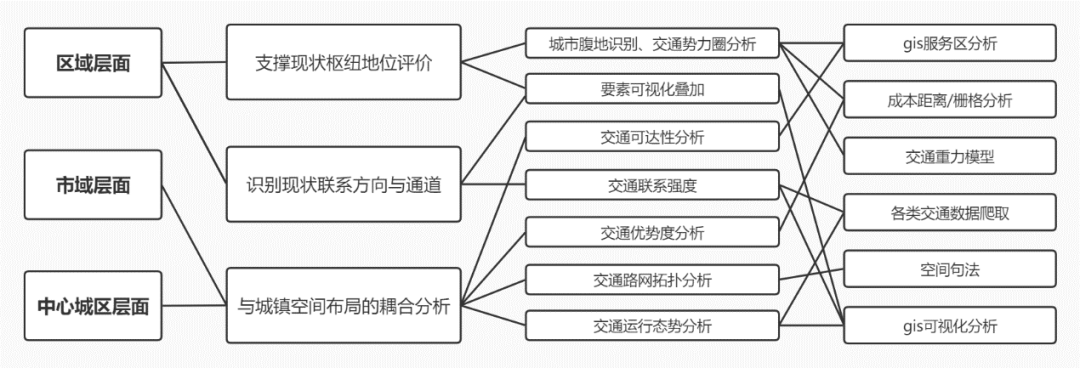

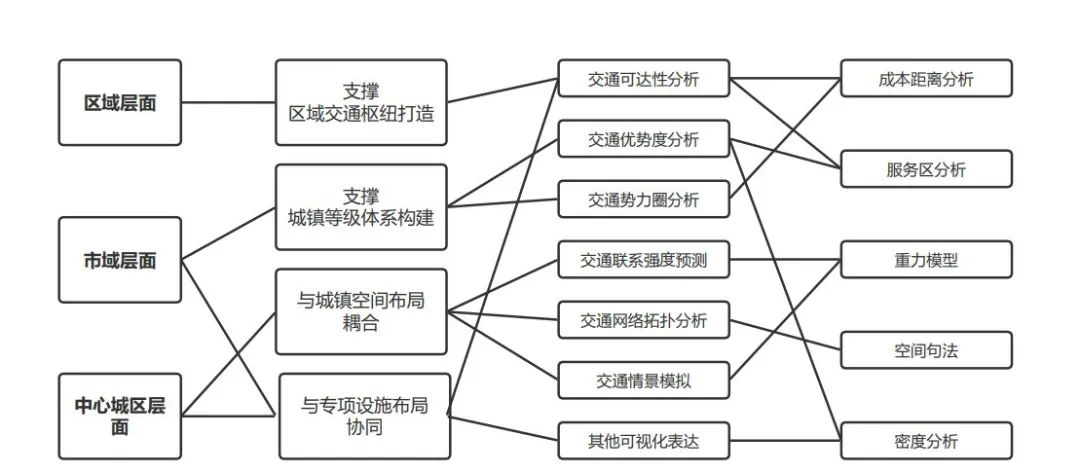

综合交通专题编制的技术方法支撑着核心问题的解决,对应着核心问题的四个方面和各方面要点(图2)。

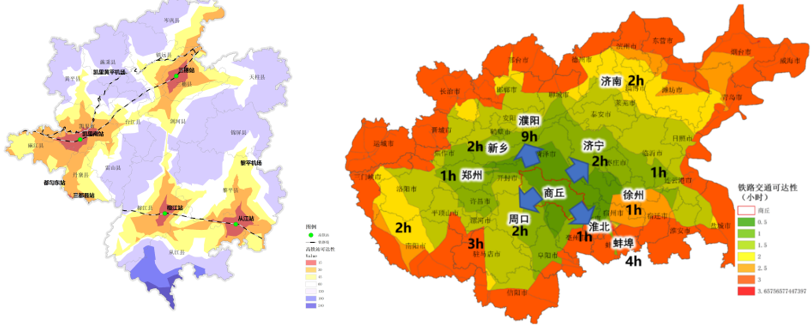

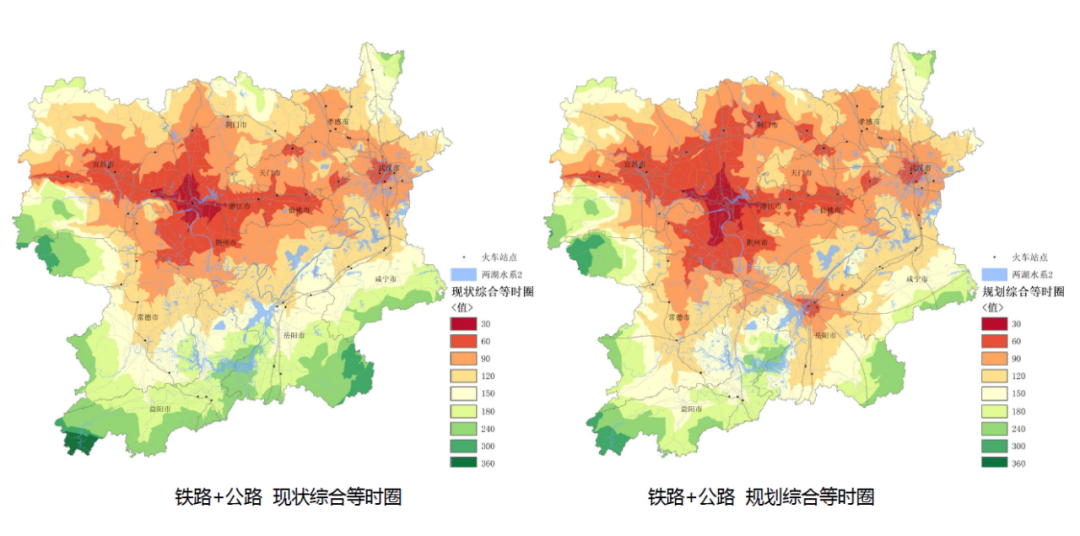

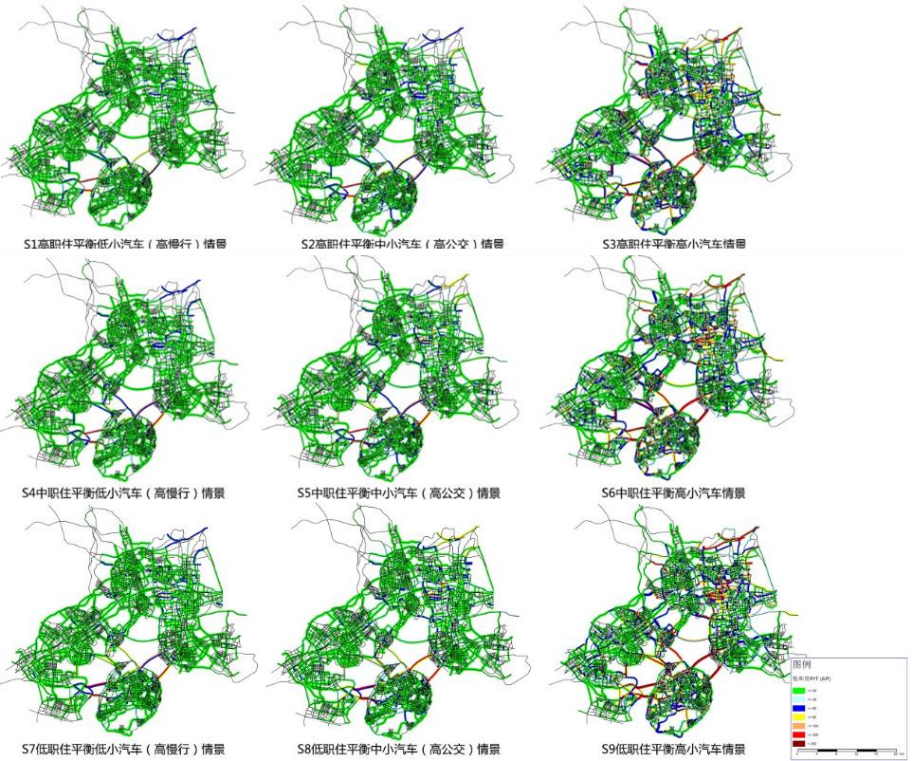

(1)在现状分析与评估阶段,支撑现状枢纽地位评价的技术包括区域城市腹地识别和各类交通枢纽与设施服务范围的可视化分析,如高速公路覆盖水平、高速与人口叠加分析等(图3);支撑区域联系方向和通道的方法有区域路网可达性分析、不同交通方式联系强度分析等(图4);支撑城镇空间布局耦合分析的技术有交通优势度分析、路网可达性分析、基于空间句法的中心城区路网结构分析和基于高德交通态势的中心城区干路通道拥堵情况评估等(图5)。

图2 现状评估框架

图3 高铁站服务范围可视化(左)

图4 区域路网可达性(右)

图5 基于空间句法的中心城区路网结构分析

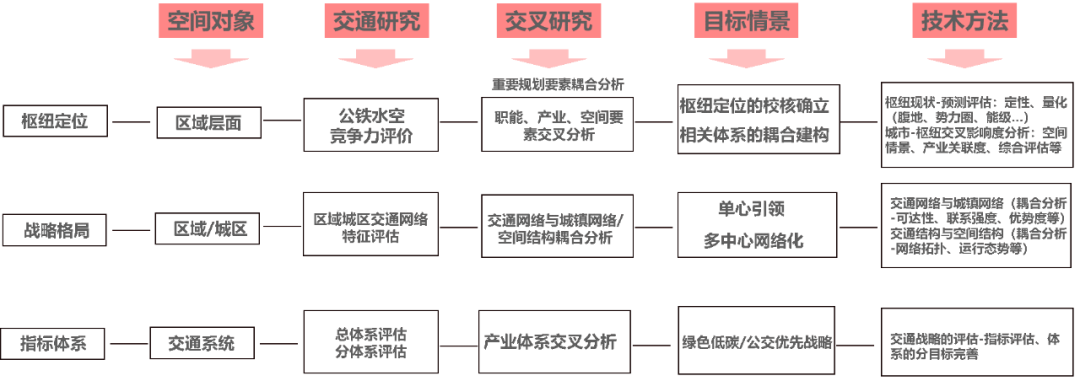

(2)在目标战略制定阶段,较多采用经验性方法,即上下结合分析法。自上而下分解国家、省级发展战略要求,自下而上分析市级交通发展基础,得到交通发展的战略目标,为确定国土空间的总体战略目标提供参考;总体战略目标确定后,对总体目标进行分解落实。技术性方法包括区域层面的枢纽定位、区域与城区层面的网络构建以及交通系统的体系构建等方面,通过枢纽现状-预测评估、城市-枢纽多要素交叉影响度分析、交通-空间的空间耦合分析等技术方法,制定相应的目标战略,并建立评估指标体系(图6)。

图6 目标战略框架

图7 区域交通等时分析支撑交通枢纽打造

图8 交通情景模拟支撑空间结构规划

图8 交通情景模拟支撑空间结构规划

图9 方案协同编制的技术框架

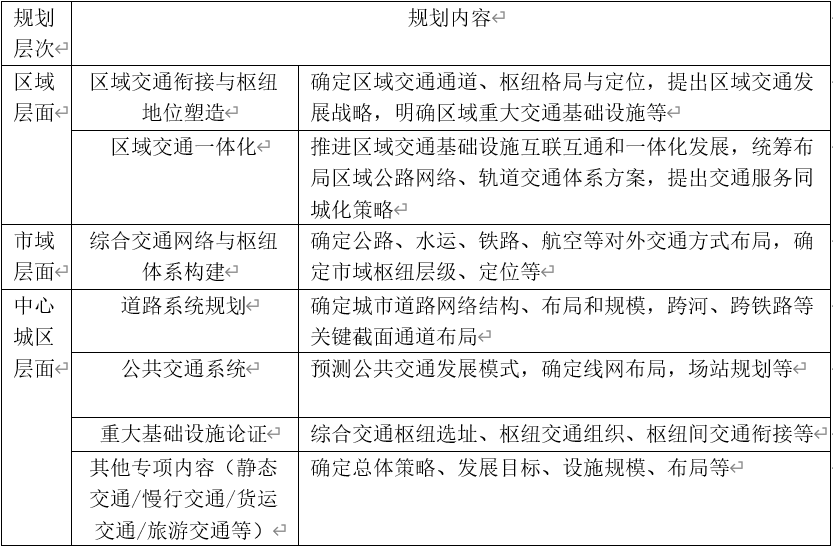

(4)综合交通体系构建的主要内容如下表所示(表1)。各专题可结合项目特点,有重点地研究城市综合交通构建问题。

表1 综合交通体系构建主要内容表

2.4

综合交通专题编制的工作流程

图10 交通专题技术方法的分类

总结与展望

3

总的来说,综合交通规划作为国土空间治理的重要政策工具,应当与国土空间规划同步开展专题研究与专项规划编制工作,从更高工作层面、更早工作阶段积极融入国土空间规划体系。

综合交通专题种类较多,包括战略类专题、交通改善类专题、结合大数据的交通分析与模拟专题等多种类型,其与综合交通专项不同,不应追求规划内容的大而全,而是应该针对重点问题做到“精”与“深”。

本研究从现状分析与评估、目标战略制定、方案协同编制以及综合交通体系构建等四个方面总结了综合交通专题编制的核心问题与技术方法,并提出了专题编制的基本工作程序。然而,研究提出的技术方法始终是有限的,还需在实际项目工作中根据项目需要和技术发展不断进行增补,也应加强对更多不同的项目类型、不同场景下技术应用存在的困难和问题的认知,并对一些非技术性的经验性方法加强总结。具体的技术操作囿于篇幅限制难以详细介绍,可在后续实践和研究中加强院内交流,完善综合交通专题编制的技术框架和指引系统。

课题负责人

黄建中

主要参与人员

张乔 胡刚钰 方文彦 邓晶 杜怡芳 马煜箫 陈思玲 况盛慧 石佳宁 王靖馨

供稿 | 张乔 胡刚钰

编辑 | 宣传办

审核 | 黄建中 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 市级国土空间总体规划综合交通专题编制的技术指引与程序研究

规划问道

规划问道