自古以来,文人墨客常以“月”抒情言志,月亮也成为新一轮荔枝湾涌改造的“宣传大使”。

漫步荔枝湾十二桥

赏“月相·桥”夜景

桥桥是景、步步是风光

再“叹”一次荔枝湾

感受“西关水客厅”

图源:自摄

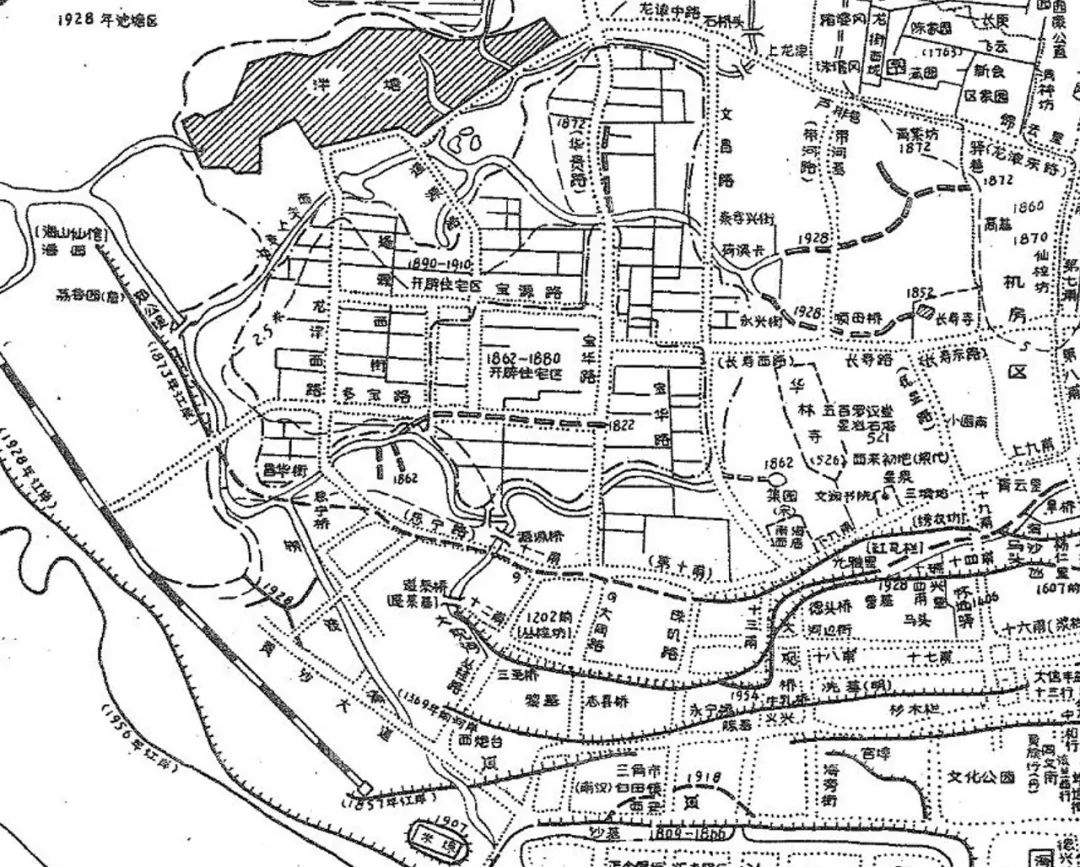

历史回顾

“一湾溪水绿,两岸荔枝红”形象描绘了荔枝湾自古以来的美景,荔湾因此得名。荔枝湾是广州千百年来的著名休闲地,是羊城老八景之一“荔湾渔唱”所在地,荔枝湾涌后因改为暗渠不见天日,2010年,荔枝湾涌两岸截污揭盖复涌,复原水格局,成为广州河涌改造的典范。

清代广东省城图(1900年)

图源:网络

民国广州市马路全图(1938年)

图源:网络

建国前广州市地图(1948年)

图源:网络

近代广州城西细部变迁地图

图源:网络

西关水客厅

随着十三年时间推移,荔枝湾的发展面临着设施老化、照明不足、养护不够等问题。为完善建设,本次由广州市城市规划勘测设计研究院主导设计的荔枝湾涌滨水环境改造充分体现“老城市、新活力”,通过空间优化、驳岸修补、功能照明、绿化美化、文化标识等微改造手法,以桥串景,营造“桥”主题,突出“月相·桥”夜意境;以桥入街,增强人的体验感和舒适度,做到还岸于民;以桥兴水,注重精细品质,激活水岸活力,让市民感受荔枝湾的全新魅力,打造“西关水客厅”。

以桥入街,还岸于民

图源:自摄

五“月”十二桥

利用天然桥梁展示的先天优势,桥体以安全修补为主,运用桥名文化标识,增强在地性和识别感。重点以简约精致的补充照明、倒影和故事性的设计,突出桥与水的遥相呼应,营造温暖舒适的夜氛围,让桥景观更动人。

五月十二桥布局总图

来源:自绘

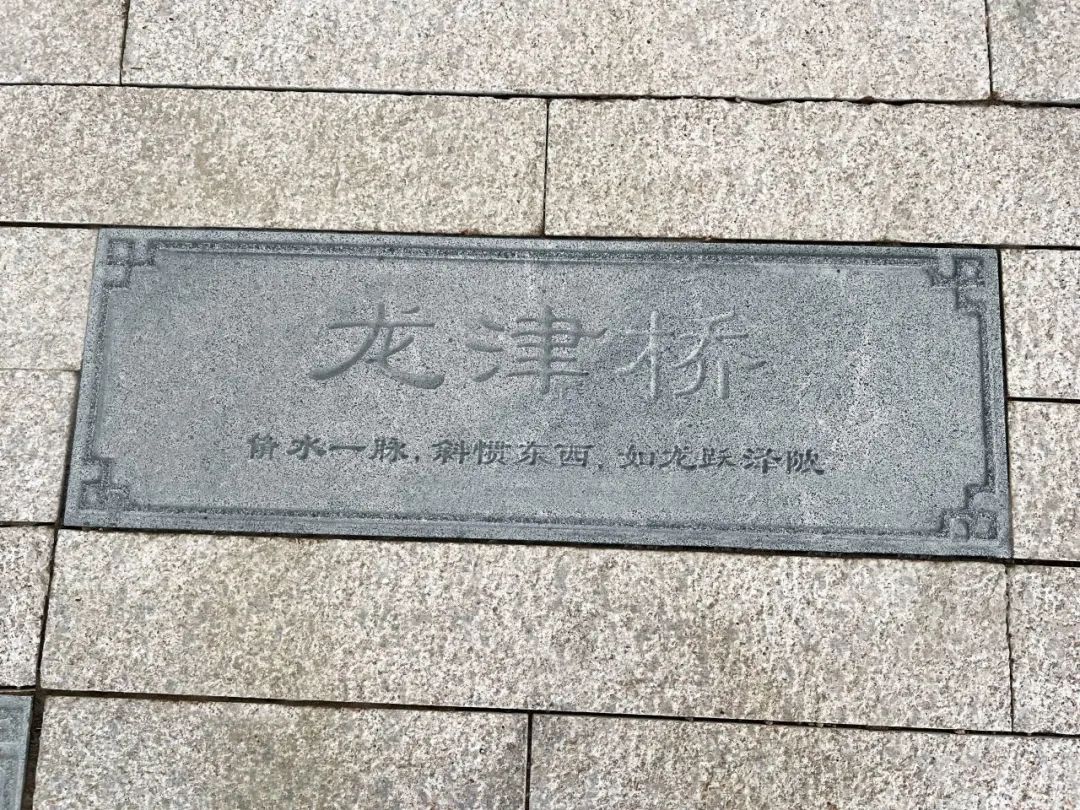

市民可从逢源路开始步行,龙津桥、德兴桥、大观桥、至善桥、柔济桥、时敏桥、银钩桥、羽扇桥、多宝桥、抱月桥、叠月桥、虹月桥,共十二座桥,至永庆坊结束。

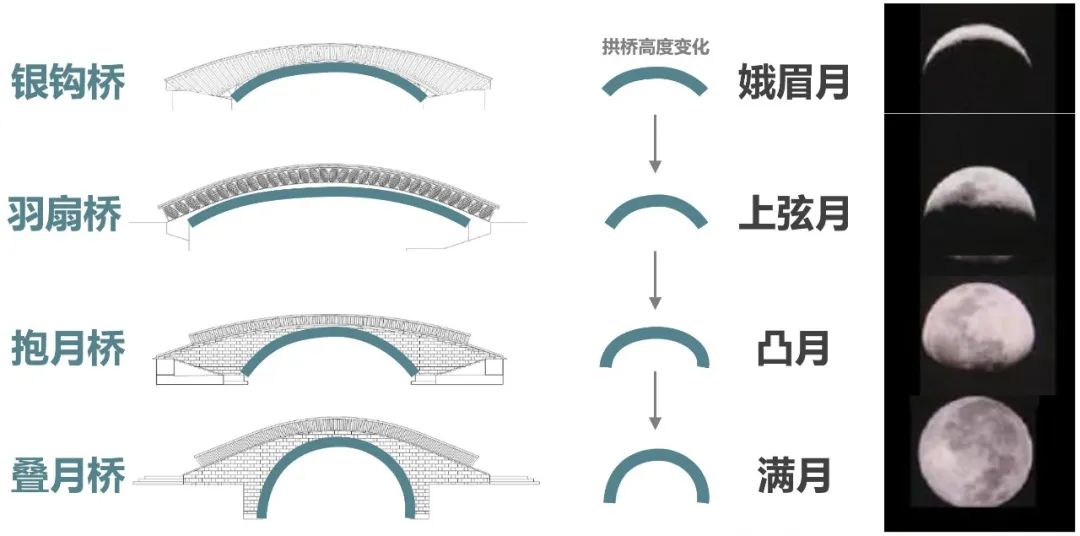

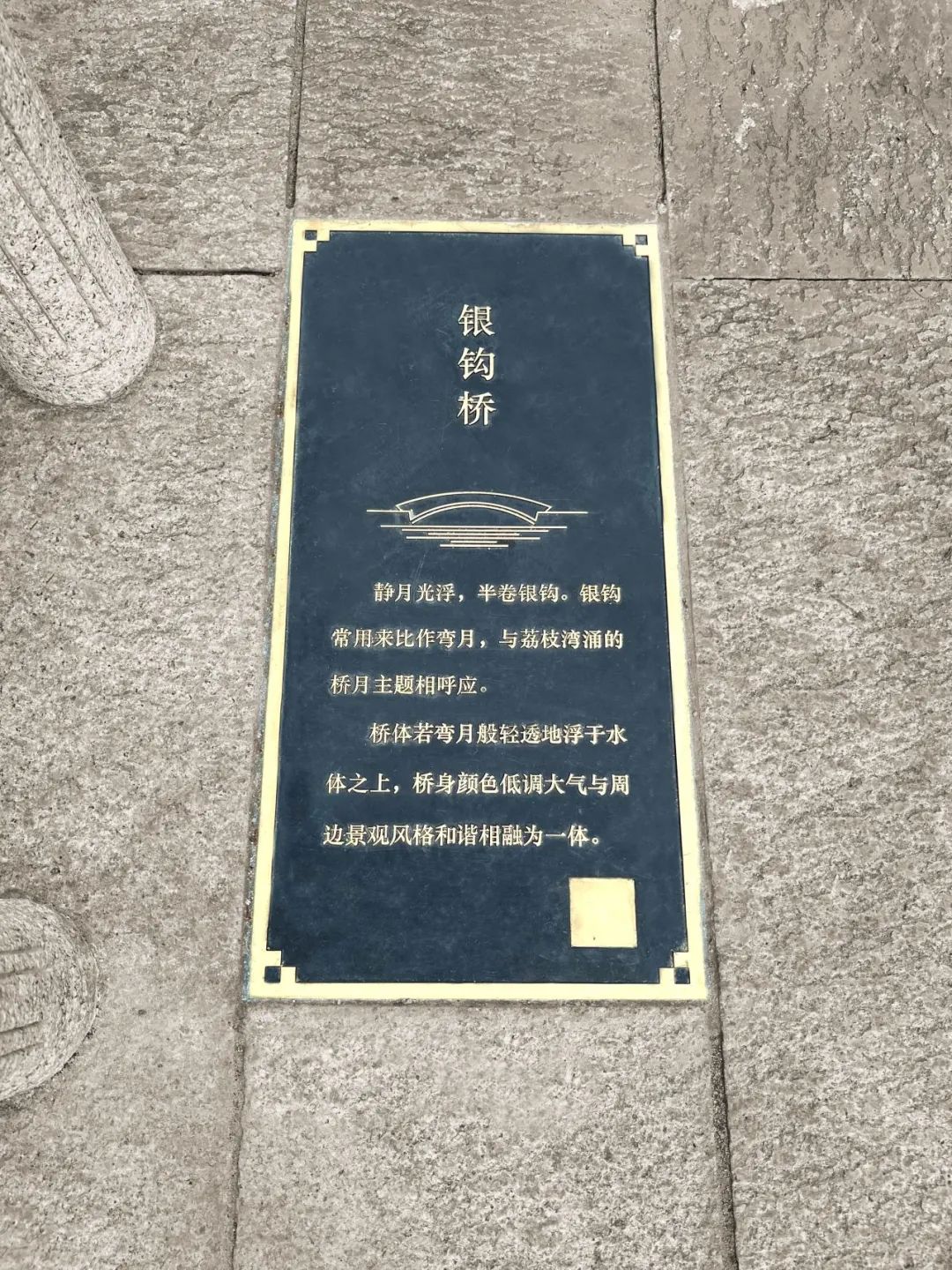

最具特色的是以“月相·桥”为主题的五座桥——银钩桥、羽扇桥、抱月桥、叠月桥、虹月桥。结合原设计的桥拱高度变化,配合照明倒影效果,演绎峨眉月、上弦月、凸月、满月的月相变化过程,昌华街区段的银钩桥桥拱形似峨眉月、羽扇桥像上弦月,粤剧博物馆段抱月桥形似凸月,再以叠月桥的完整月亮为高潮,永庆坊段以清明上河图虹桥原形设计倒影作为谢幕,不仅营造了荔湾“五月”,更献上了广州“五月”。

“月相·桥”主题照明设计

来源:桥梁为原设计单位设计

银钩取自古人窗帘上的挂钩,拉开窗帘看月亮之意;羽扇取自羽扇打开后形似月亮。

改造前

改造后

银钩桥照明(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

羽扇桥照明(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

抱月桥照明(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

虹月桥照明(改造前后对比)

来源:自摄

十二桥的点睛之笔当属热门打卡点“月亮桥”(叠月桥)。本次改造为保证月亮的纯净倒影效果,优化照明光色,强化月亮桥“水中月”的锐度,新增六处拍照打卡点及指引标识,引导市民与月相主题互动。

叠月桥照明

来源:网络

拍照打卡点指引设计

来源:自摄

还岸于民

本次荔枝湾涌改造以桥入街,除桥身本体以外,以桥头、桥底、驳岸空间改造作为引导市民游览荔枝湾及加强周边街区联系的重点,以人的活动为中心,增强体验感和舒适度,真正做到“还岸于民”。

新增两处桥头广场、两处桥下空间、一个口袋公园,打开1200㎡公共空间

改造针对周边老街区开放场所少、缺乏亲水公共空间等问题,将沿岸原封闭、闲置空间变成开放活动场所。改造后新增时敏广场、多宝广场两处桥头广场,时敏桥、柔济桥两处桥下空间和十二桥文化口袋公园,在周末和节假日起到聚人气的作用。

时敏广场改造,把原密集遮蔽、多高差的入口空间变成通透疏朗的桥头广场,扩大公共空间面积,优化无障碍功能,提供畅顺通达的交往场所,注入文化标识、特色铺装等精细设计,唤起老居民记忆。

改造前

改造后

打开密集遮蔽环境,提供安全场所(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

合并高差,提高通达性(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

优化无障碍(改造前后对比)

来源:自摄

时敏学堂是清朝光绪年间广东第一个新式学校,旧有时敏路因此而得名,今时敏桥至黄沙大道段,现仅存时敏桥,本次改造后桥头节点取名时敏广场。

多宝广场改造,则将日久失修、潮湿地滑的错落空间优化为多宝桥头的珍贵开放场所,保留无障碍功能,为游人提供驻足休憩的开放共享台阶,种植造型斜飘冬青与宫粉紫荆增强广场空间与多宝桥、紫荆驳岸的联系。

改造前

改造后

湿滑失修通道变开放共享台阶(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

从难以使用到人气广场(改造前后对比)

来源:自摄

多宝广场命名取自多宝大街,为“物华天宝,人杰地灵”之意。

时敏桥、柔济桥桥下从脏乱的过道变为停留活动的打卡场所,时敏桥保存了历史上的红砂岩老桥座结构,如今已变为桥下科普教育点;柔济桥从原来鲜为人知的存在变为休闲拍照的景点。

改造前

改造后

时敏桥滨水步道(改造前后对比)

来源:自摄

红砂岩老桥座科普教育点

来源:自摄

红砂岩最早在南越国时期就开始使用,在很多老建筑中都有运用,如城墙、桥梁、墙基、柱础、包台、台阶、铺地等。

改造前

改造后

柔济桥滨水步道(改造前后对比)

来源:自摄

柔济桥因原来柔济医院而得名,今广医三院所在地。

新增十二桥文化口袋公园,将无人使用的器材空间变为讲述十二桥故事的口袋公园,创造河涌与街巷入口联系之眼,为街区居民提供日常休憩场地,十二桥文化地刻吸引游人停留,四季皆清凉的座椅设计为居民提供更多休息设施。

改造前

改造后

滨水步道与街区互联互通(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

十二桥文化口袋公园(改造前后对比)

来源:自摄

十二桥介绍地雕

来源:自摄

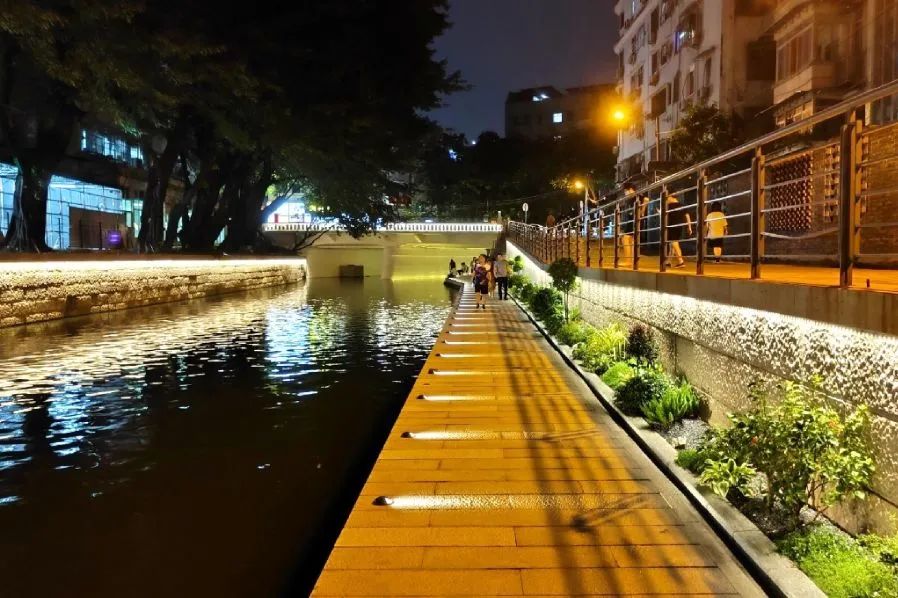

多层次开放亲水驳岸,优化1300m绿化水岸

亲水驳岸在保留原有栈道的基础上贯通改造,新增安全提示栏杆、提示照明、警示牌等,为市民提供安全舒适的散步路径,拉近市民与荔枝湾涌的距离,把原来长满杂草不足1m的隐蔽临时路变为3m宽的安全步道,打通2个滨水步道断点,形成步道、绿化、驳岸的多层次亲水公共空间。

采用通透的植物配置手法,打开沿线密闭场所,重要节点配植阴生花境,植物搭配兼顾四季景色变化,春赏花、夏遮荫、秋观叶、冬看姿,给游人沿线放松惬意的感受。

改造前

改造后

打通安全步道,从长满杂草不足1m的隐蔽临时路变为3m宽的安全步道(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

打开沿线密闭场所,形成步道、绿化、驳岸的多层次亲水公共空间(改造前后对比)

来源:自摄

改造后日景

改造后夜景

贯通滨水散步路径,设置安全提示栏杆、提示灯、警示牌(改造后日景和夜景)

来源:自摄

改造前

改造后

阴生花境(改造前后对比)

来源:自摄

重要节点点缀阴生花境

来源:自摄

精细品质

本次荔枝湾涌改造以桥兴水,注重精细品质,始终以历史记忆和生活温度为切入点,增强沿岸岭南文化与在地记忆浓度,激活水岸活力,展现荔枝湾的人文美和精致美。

重现经典场景

重现荔枝湾“笔墨纸砚”经典场景,尊重原经典设计,完善设施功能,增强文化特色演绎,形成特色水景观。恢复荔枝湾大石头节点瀑布,跌水打落在青卧石上寓意“源远流长”;恢复梁家祠码头亲水平台和跌水水景,丰富荔枝湾涌起点活力;恢复六合砚台层层跌水和中央泉眼,黑色砚石字刻水中寓意“文思泉涌”;将恢复文塔“妙笔生花”,增强文塔广场人文氛围。

改造前

改造后

“源远流长”瀑布(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

梁家祠码头水景(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

六合砚台水景(改造前后对比)

来源:自摄

融入文化符号

以“推开满洲窗,看新荔枝湾”为理念,以文化基因形成文化符号,把满洲窗的套方、云纹、如意、风车纹、八角锦等纹理融入设计细节,让亲水护柱、标识系统、台阶地刻、铺装纹理、树池收边等处处可见满洲窗文化符号,增强在地文化的故事内涵。

满洲窗文化符号精细设计

来源:自摄

定制一系列荔枝湾城市家具,设置传统水乡座凳、岭南特色庭院灯、石雕拉链栏杆、青砖矮墙、黄铜地雕、时敏广场旧材回用等在地化设计,统一地域风貌,配合两岸街区建筑,实现全景西关风情。

西关风情城市家具设计

来源:自摄

功能照明优化

本轮改造主要先对柔济桥至多宝桥段的两岸照明进行优化,优先保证亲水步道功能照明,补充步级安全、驳岸提示、广场补光等,让过去的摸黑出门改善为安全散步夜环境;其次,更换老化灯具,借助已有灯光,调整扰民的彩光和迥异光色,实现轻松祥和的夜氛围;最后,对码头、桥梁、重要建筑等进行点缀式简洁照明,唤醒水乡文化记忆,擦亮荔枝湾夜游品牌。

改造前

改造后

柔济桥段照明优化(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

时敏桥段照明优化(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

改造后

银钩段照明优化(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

一中段照明优化(改造前后对比)

来源:自摄

改造前

改造后

改造后

改造后

羽扇桥段照明优化(改造前后对比)

来源:自摄

中秋节从恩宁路多宝广场至多宝路时敏广场人流情况

来源:自摄

荔枝湾涌全长2.23km,本轮改造充分体现了老城市的温度,中秋国庆期间首先开通改造首开段荔湾湖南门竹溪酒家至多宝桥段680m,国庆后将继续完善广州酒家、荔湾湖和永庆坊段,期望2024年元旦前能为市民再献上文塔广场、永庆坊码头、打亮16处建筑节点、优化剩余4座桥等改造成效。

供稿|景观与旅游规划设计所

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):五“月”十二桥,再“叹”荔枝湾|广州味•规划思

规划问道

规划问道