导

读

2023年11月11日,中国城市规划学会小城镇规划分会学术年会在四川自贡举办,我院西北分院设计师刘祎蕾,在平行论坛一:小城镇与城乡融合发展,宣讲题为《“人-地-产-设”耦合视角下黄土高原地区村庄布局规划优化研究——以榆林市定边县为例》的论文。

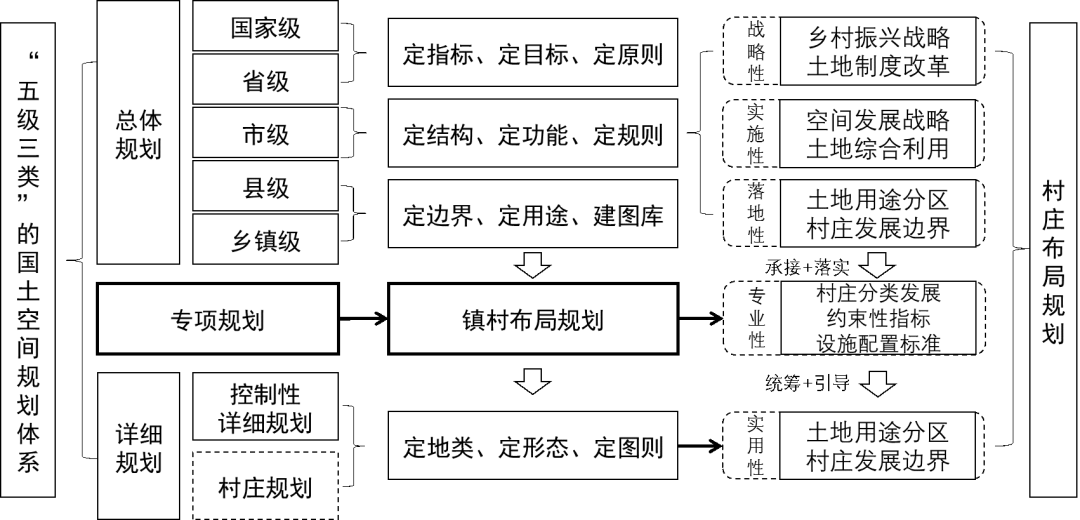

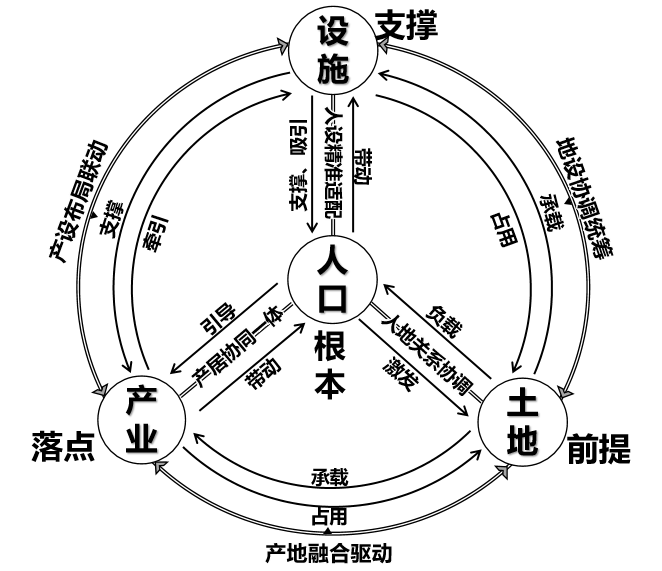

论文认为在国土空间规划改革及乡村振兴战略实施的大背景下,村庄布局规划已由传统的关注“迁村并点”向全域全要素空间治理转变,在国土空间规划“五级三类”体系中应隶属于专项规划,是衔接上位国土空间总体规划与村庄详细规划的重要纽带,发挥着上下传导“人-地-产-设”四大核心要素的重要作用。针对黄土高原生态环境脆弱、人地矛盾突出的问题,选取定边县为研究对象,按照“县-镇-乡”三级传导的规划思路,构建“人-地-产-设”耦合模型,制定人口适度集聚、用地集约高效、产业特色引领、设施实用适用四大规划策略,优化村庄空间格局,促进城乡要素双向流动,实现区域高质量发展。

1.研究背景

1.1村庄布局规划定位

随着国土空间规划体系逐步完善,村庄布局规划的定位及内容发生了重大转变。在国土空间规划体系中,村庄规划属于在乡村地区开展的详细规划 ,而村庄布局规划应该作为衔接国土空间总体规划与村庄详细规划的重要纽带,与国土空间总体规划同步编制。因此,研究认为在国土空间规划“五级三类”的体系中,村庄布局规划应隶属于专项规划,承担着上承国土空间总体规划,下引详细规划(含村庄规划)的重要功能。

图1 村庄布局规划在国土空间规划体现中的定位

1.2 村庄布局规划传导内容

在国土空间规划改革及乡村振兴战略实施的大背景下,村庄布局规划已由传统的关注“迁村并点”向全域全要素空间治理转变。一方面,村庄布局规划中的空间格局、公共资源配置、城乡人口等,应承接上位国土空间总体规划确定的空间发展战略、土地综合利用、设施保障、人口规模预测等要求;另一方面,村庄布局规划确定的城乡人口分布格局、村庄分类发展指引、土地利用约束性指标、设施配置引导是村庄规划编制前提约束条件。因此,村庄布局规划应重点围绕“人”“地”“产”“设”四大核心要素进行上传下导。

1.3 村庄布局规划编制思路

横向上推动“人-地-产-设”四大要素耦合。“人”“地”“产”“设”既是村庄布局规划的主要传导内容,也是影响乡村振兴发展的核心要素。其中,人是根本、地是前提、产是落点、设是支撑,四大要素相互依存、相互影响。通过规划系统布局,形成人地关系协调、产居协同一体、人设精准适配、产地融合驱动、地设协调统筹、产设布局联动的耦合关系,促进城乡间要素流动、系统提升。

图2 “人-地-产-设”要素耦合理论模型

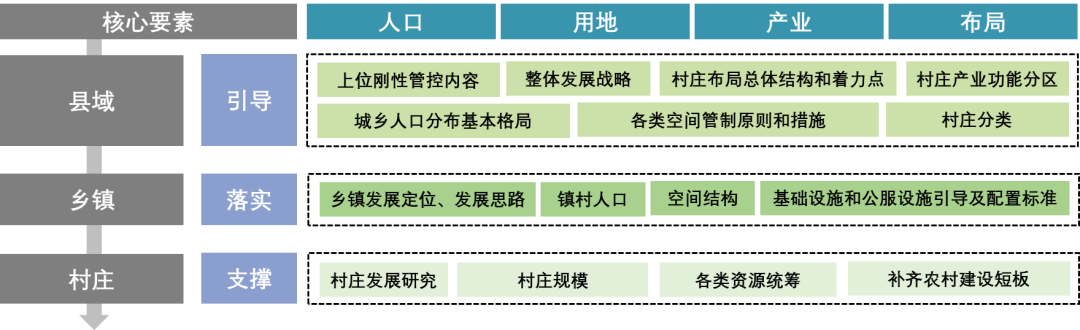

纵向上形成“县域-乡镇-村庄”的三级传导编制体系,保障核心要素落地、高效耦合集聚。在县域层面与国土空间总体规划同步开展编制,落实上位刚性管控内容,确定县域乡村发展战略及整体基本格局等,明确用途管制原则,并划定村庄分类。在乡镇层面,提出各乡镇发展定位和思路、空间结构、设施配置引导及标准。在村庄层面,针对各村瓶颈,突出重点、统筹安排资源,指导村庄规划有效实施。

图3 “县-乡镇-村”三级传导思路图

2.特征识别

2.1 评价体系

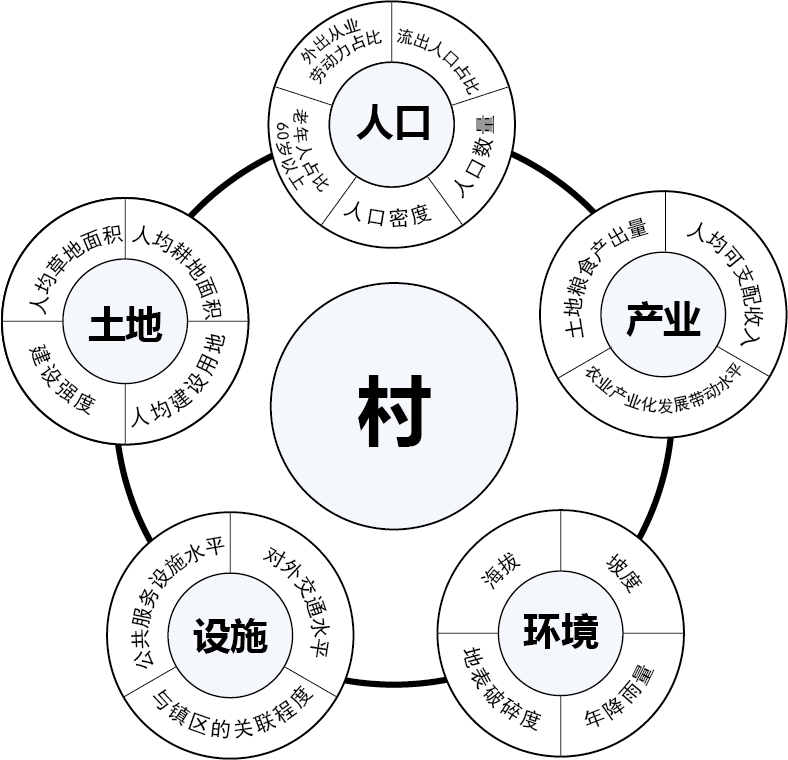

在“人-地-产-设”要素耦合理论模型的基础上,结合自然环境,构建五大维度、19项指标的评价体系,对村庄发展现状进行综合评价,识别关键短板。

图4 评价体系示意图

2.2 研究对象

黄土高原是我国经济社会发展与资源环境保护矛盾最集中的区域之一,地形破碎、水资源贫乏、水土流失严重,乡村地区村庄分布分散、人口稀少、农业为主经济相对落后、村民生活水平相对较低。而定边县地处陕北黄土高原向鄂尔多斯荒漠草原过渡地带,位于400mm年降水量等值线附近,地形地貌复杂、水资源贫乏,人地关系复杂,是黄土高原区域的典型代表。

2.3 对象特征

人口维度:人口总量小、密度低,呈现“北多南少”“北密南疏”的格局。村庄人口外流趋势明显,空心化加剧,人口流动呈县域内部流动为主,村庄人口老龄化严重,60岁及以上人口达到19%。

用地维度:建设用地布局分散,整体呈“大疏”特征。人均农村建设用地面积偏大达303m2/人,建设强度较低,人均农村建设用地面积及建设强度以县城为中心向外呈圈层式递减格局。

产业维度:县域产业以二产为主占比持续超60%,第三产业近年比重上升,但二三产发展对镇村产业仍缺乏有效带动。镇村产业以农业为主、能源产业为辅,产业雷同,缺少差异化、特色化发展。

设施维度:村级公共服务缺项多呈现低水平的均质化态势。交通干线覆盖度高,但存在村庄与镇区关联不紧密的问题。市政基础设施建设水平参差,北部滩区优于南部山区。综合防灾工程缺项较多,南部受洪涝与地质灾害影响大。

3.规划策略

3.1 人口分布:适度集聚,城镇集中分区引导

根据区域自然本底、人口流动趋势差异等,探索因地制宜的分区人口引导模式。中部“城乡融合发展区”发挥中心城区集聚和辐射带动作用,提高公共服务水平和基础设施建设效率,城乡融合,促进人口、要素在城乡间双向流动。北部“滩区农贸综合发展区”提升各镇区发展水平,推动城乡公共服务均等化,城乡并重,促进人口就近城镇化。南部“高原特色能源协调发展区”严守生态优先原则,引导人口北移,同时以能源产业带动部分人口就地城镇化,适度就地和异地城镇化并存。

3.2 用地布局:刚性约束,优化减量集约高效

在永久基本农田、生态保护红线等刚性约束下,落实城镇开发边界,明确用途管制要求,促进土地集约高效利用,实现乡村“减量”发展。挖潜农村建设用地,进行整治农村建设用地需求测算。优先腾退底线空间内建设用地,引导闲置农村建设用地等腾退,挖掘镇区更新区域、农民自愿退出宅基地等。将不低于宅基地复垦总规模的15-20%预留给本乡镇,保障农民安置、农村基础设施建设、公益事业、农村三产业融合发展等用地。

3.3 产业发展:因地制宜,突出特色带动引领

落实县域产业体系及总体产业发展格局。由原“一油”独大,转型构建5大工业领域、3个现代服务业领域以及1个现代农业的产业体系。沿重要交通干线打造产业集聚发展带,依托现有基础及差异性资源禀赋,划定北、中、南三个产业分区。健全农业产业链,壮大优化现代农牧业,结合乡村特色旅游资源,发展农业产业新业态,实现三产的深度融合。

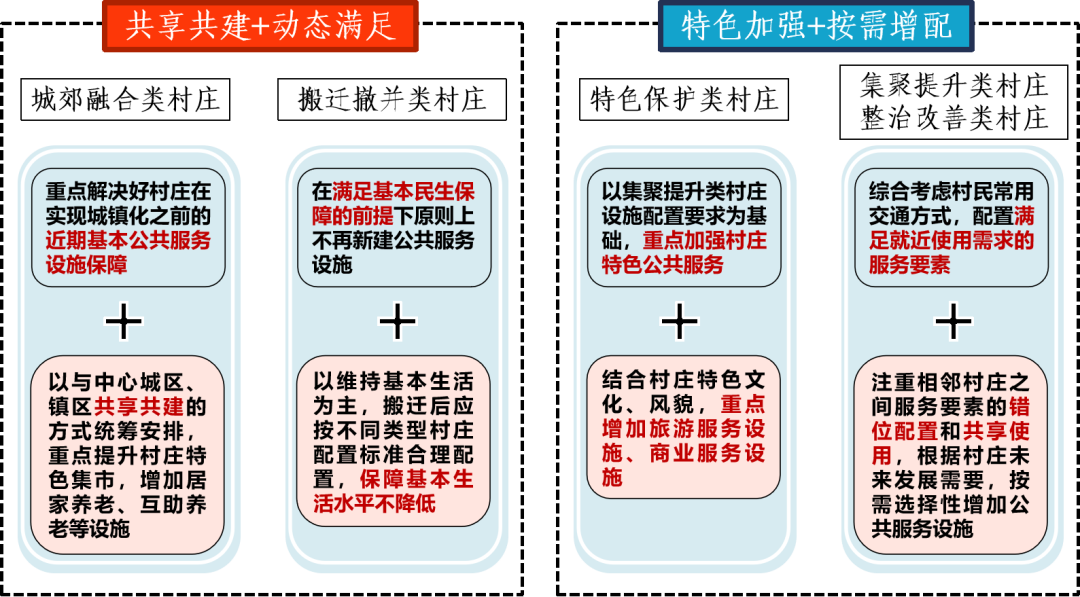

3.4 设施保障:实用适用,分级分类保障民生

遵循“城乡统筹、分级分类、突出特色”的原则,完善提升村庄公共服务供给水平,实现城乡基本公共服务一体化配置。根据出行方式及活动类型需求,构建“本村-中心村-镇区-县城”多层级村庄生活圈。尊重村庄差异性和实际特点,针对发展建设需求,明确设施配置的不同侧重点,异化引导配置,进一步结合村庄等级规模差异化配置。构建“六射加一横,高速连城乡”的骨干网络,打造公、铁、空一体化的区域枢纽。补齐城乡设施短板,增强支撑系统服务水平。提升防灾韧性,严格管控地质灾害高风险地区新增城镇建设用地投放。

图5 异化引导公服配置路径示意图

4.结论

在国土空间规划“五级三类”体系中,村庄布局规划的定位和内容发展了重要转变,作为专项规划,村庄布局规划成为“国土空间格局优化”和“乡村振兴战略”得以在空间落地的关键纽带。通过构建横向“人-地-产-设”耦合、纵向“县域-乡镇-村庄”三级传导的规划方法,是推动国土空间规划策略及指标有效传导、村庄规划编制实用引导的重要举措。

图片来源: 论文《“人-地-产-设”耦合视角下黄土高原地区村庄布局规划优化研究——以榆林市定边县为例》、《国土空间规划体系下村庄布局规划编制变革探索——以定边县为例》

编辑/排版|李刚

封面图/图片|供稿部门

供稿|清华同衡 西北分院

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):“人-地-产-设”耦合视角下黄土高原地区村庄布局规划优化研究——以榆林市定边县为例

规划问道

规划问道