改革开放以来,我国经历了世界上规模最大、速度最快的城镇化进程。老旧小区的范畴是指在城市范围内建设年代较早,使用时间较长的住宅单体及其居住环境的集合体,一般指2000年以前建成的小区。在岁月的洗礼中,它们与新建现代化住宅小区相比,许多建筑空间已不能满足当今社会人的物质与精神需要。

以广州市老旧小区为例,它们有许多是依附于旧单位、厂区修建而成的单位大院,有些则是建设年份较早的商品房,广泛分布在城市中心区域。它们大多交通便利,生活方便,呈现出连片、高密度的分布特征,但因建成时期建设标准较低,未建立长效管理机制等原因,显现出了违章搭建严重、配套设施老化等特征。

在近年城市更新工作中,从中央到地方两个层面对老旧小区更新改造的积极性都充分体现,相关法律法规陆续发布。广州市作为全国老旧小区改造先行试点城市,构建了“1+N”政策体系,截至2023年6月,广州市累计完成881个小区的改造,惠及65.6万户家庭、209.92万居民。老旧小区改造的多元主体参与局面逐渐形成,改造模式也在不断创新,取得了巨大成绩,总体上得到了社会各界的认可。

旧南海社区增设长者饭堂

(图源:广州市住房和城乡建设局公众号)

公共空间是小区公共服务的重要载体。公共空间使用频率较高,与居民的生活息息相关,同时,公共空间也是老旧小区改造中可操作性较强的一部分。但老旧小区的可利用公共空间已是捉襟见肘,与居民使用需求不相适应,为老旧小区的更新实践带来了许多难题。

1

(1)客观环境现状

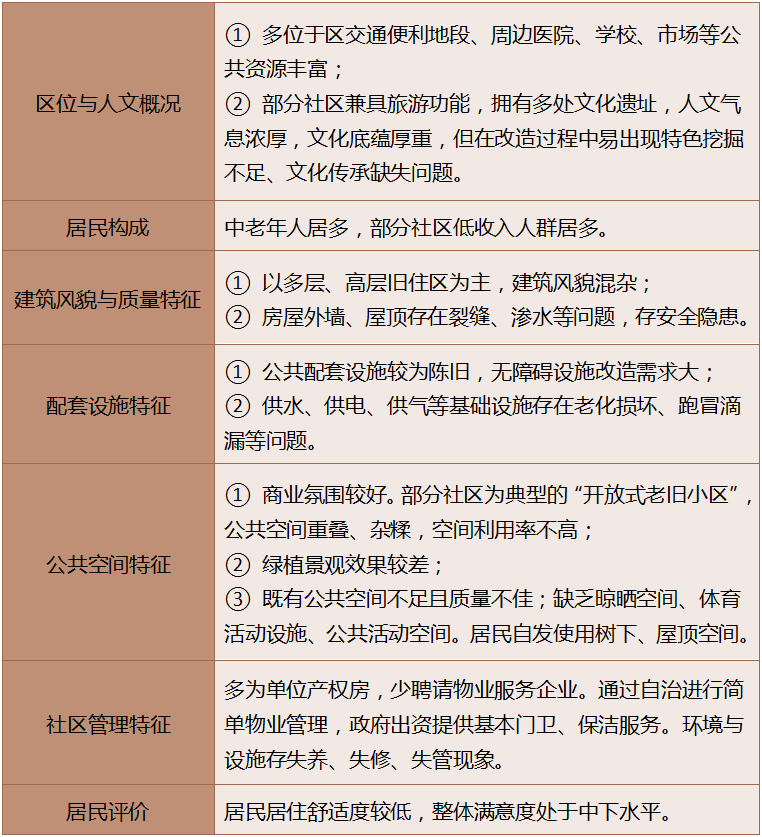

因物质条件的限制,老旧小区公共空间大多以宅间绿地、空地为主,大型集中休憩空间不足,存在社区文脉缺失、建筑风貌不佳、公共配套设施不足等问题(表1)。

表1:广州典型老旧小区公共空间环境现状分析

(2)改造工作困境

越来越多的老旧小区需要转变成为综合型服务性住宅区,这里的公共空间需要兼顾社区内与社区外的人群需求,需要补充与周边城市发展相匹配的服务与场地配套,打造更有品质的城市公共生活形态。

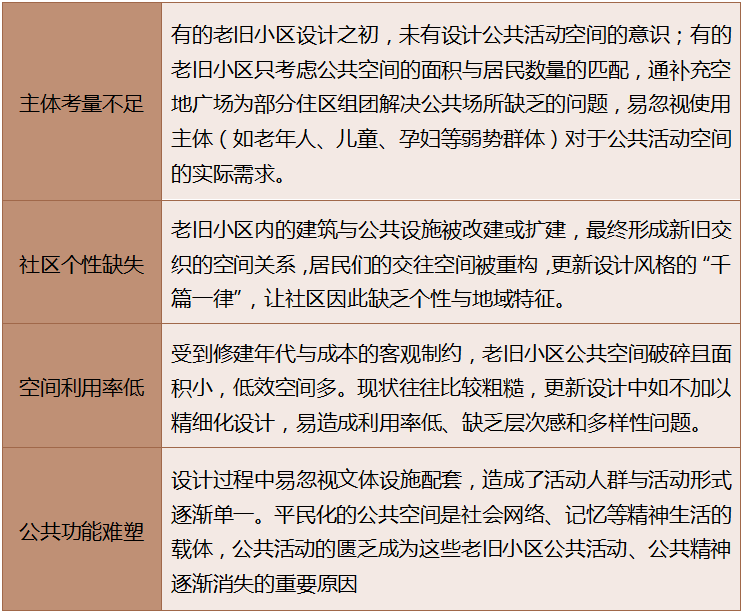

在具体的景观与建筑场景设计工作中,面对有限的公共空间,存在主体考量不足、空间利用率低、社区个性缺失、公共功能难塑四大困境。

表2:老旧小区改造工作困境分析

2

基于老旧小区公共空间的独特属性,许多设计师在为老旧小区做品质提升设计时也作出了独特思考。

(1)关注弱势人群——体现全龄友好的细节

现有街区,尤其是高密度、开放式的老旧小区中,业态配置往往丰富齐全,从菜场、学校到集中绿地一应俱全,但社区内部空间多为单调乏味地被动划分,而忽视了老年人、儿童、残疾人等弱势群体的空间需求,普遍存在无障碍设计薄弱的问题。具体表现在无障碍通道的设置不能适应新的规范标准且割裂不连续,如台阶高差没有进行缓坡处理,无障碍设施的位置摆放随意等,导致轮椅、婴儿车无法行进、缺少必要休息设施、人车混行存在安全隐患等现象出现。

因此,在街区设计中,应处处体现“全龄友好”理念。首先在通行方面,在有条件的通行空间规划人车混行道路,为学龄儿童放学路设计安全标识,组织车流人流,无障碍设计融入,方便老人、幼儿、孕妇、婴儿车通行;第二,提供“养老社交空间”“老人关怀设施”“儿童友好空间”。在楼道口、路旁小广场、宅旁空地和绿化带安置小型桌椅,建小型凉亭,方便如下棋、打牌、聊天等相对静态的活动。也可安置露天健身器材,方便老年人、幼儿活动。有条件的,可对原有自行车棚进行改造,建成居民休闲空间。三是建设无障化服务空间。在市民主要活动的景观节点、线性步道、面状区域中,应改进或加装符合规范要求的无障碍设施,如栏杆、扶手、防滑台阶等。活动空间铺装可采用塑胶、彩色沥青等软性材料,同时辅之以透水砖以满足防滑透水的要求。地面可增涂视觉导视性符号和字样,对居民在空间中通行、休憩、锻炼提供心理暗示和鼓励。

改造居民楼前商铺后扩大了平台和坡道,

保证轮椅的通行,方便居民购物

(上海徐汇区田林东路街道公共空间提升)

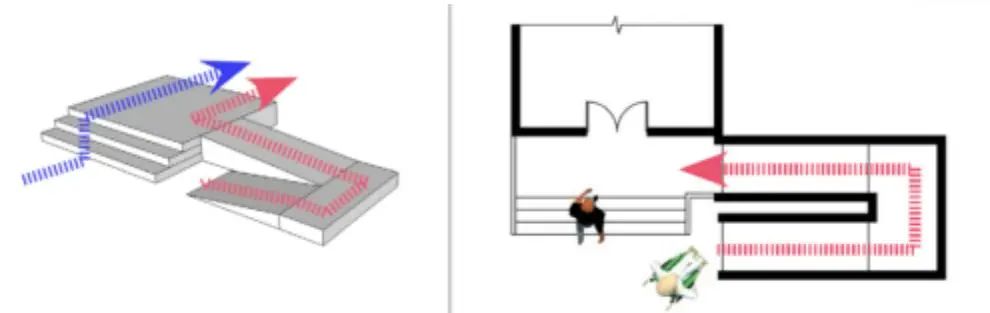

坡道改造示意

(图源:广州市老旧小区微改造设计导则)

改造增加学生专用的安全通道,且用跳跃的彩色沥青

强化了警示与防滑作用

(上海徐汇区田林东路街道公共空间提升)

(2)表达街区文化——有设计感的人文展墙

对于街道的边界,可强化设计语言,以三维空间手法来强化人们对街区内行走的体验。在上海徐家汇乐山社区街道空间更新项目中,乐山街区采用了几种不同的街道边界设计,都是在原先围墙的平面之外进行空间层次的叠加。通过对光影、材料、色彩与植物的不同组合,实现立体且有光影变化的场景。这些场景与它们所相邻的场所有着和谐的视觉关系,由此加深了场地留给人们的印象,也使得漫步有更丰富的视觉体验。

街道空间层次的叠加设计

(上海徐家汇乐山社区街道空间更新)

另一种“阅读街道”的体验是通过对街区文化的表现来实现的。对街巷空间进行重新梳理,将建筑与教育、历史与思想、人文与时间用现代的设计语言融汇统一,将一系列的本土历史线索和街巷边角空间(如门户广场、博物馆等)结合利用,透过具有历史厚重感与现代感的细节与材料,发掘街区记忆与生活味道。

在上海徐家汇乐山社区街道空间更新与华西坝大学路城市微更新中,设计师都策划了类似“街区美术馆”的想法:通过把与街区发展相关的人文资料以图文并茂的方式呈现在街区各个节点与慢行动线上,这其中包含了与居民互动创作、介绍街区发展历程的人文展墙。

街区墙面上直观展示图文资料

(上海徐家汇乐山社区街道空间更新)

水景铺装串联街区内空间重要节点

(华西坝大学路城市微更新)

这要求设计团队要在老旧小区公共空间改造完善功能的同时,重视传承历史,用设计唤醒街区公共生活,才能打造出既便民实用,又富地方特色的公共空间,避免“伪更新”“千区一面”现象出现,创造集体记忆,实现对社区公共精神的重塑。

(3)提高空间利用率——补空间、能上人的屋顶

针对老旧小区可上人屋面的屋顶,保留原有功能,提高屋面空间利用效率,植入晾晒区,补足生活配套,植入活动区、休憩区,提供公共交往空间。弹性预留活动空间,满足居民多样化需求,从而引导社区居民共建屋顶环境,赋予空间活力,同时也刷新城市的“空中颜值”。

2022年,深圳市政府部署开展“深圳市城市第六立面提升专项行动”,在此大背景下,罗湖区开展了城市第六立面试点工程。改造后,从屋顶俯看城市,看到的不是外露的设备、杂乱的景观,而是有着层层叠叠绿意的花园、色调多样的顶层风貌、充满活力的运动场所、晾晒空间等。

罗湖区城市第六立面试点工程-京基100片区改造后

(图源:罗湖发布)

在清杂规整方面,项目采用涂料刷新、简单式绿化等低成本且见效明显的提升方式对屋面现状风貌进行提升,达到片区整体风貌整洁干净、美观协调的提升效果。

在修缮焕新方面,针对建筑的老化程度,对因缺乏有效维护而导致屋面块材饰面层、保护层开裂,防水层、隔热保温层、屋面结构损坏等屋顶问题,采用了必要工程措施进行修复加固。

在空间提质方面,考虑到后期维护、屋面实际荷载情况、业主诉求等潜在问题,设计选择易施工、好管理的方法。采用特色铺装划分活动空间,增加设施保证片区整体风貌的同时实现整洁、有序又独具特色。

罗湖区城市第六立面试点工程- 银湖山片区改造后屋顶鸟瞰

(图源:罗湖发布)

另外,在上海敬老邨的改造中,7号楼的屋顶闲置空间被重新规划,设置了休息区、活动区、种植区和晾晒区,解决了晾晒空间不足、屋顶天台杂物随意堆放和老人社交空间不足等问题,组成了一个热热闹闹的“空中花园”。

敬老邨7号楼屋顶实景

(图源:上海万科)

敬老邨7号楼屋顶向日葵花瓣造型晾衣杆

(图源:上海长宁)

“露天客厅”里布置了明亮的黄色座椅和洁白的遮阳伞,让老人们拥有了真正属于自己的社交角落,整个社区都变得生机勃勃起来。同时,在设计细节上,着眼适老细节设计如大字指引、弧线转角等营造温馨安全氛围;设置暖黄夜光照明,提供全天使用便利。

(4)重塑公共功能——有活力与设计腔调的交往空间

街角人性化设计,既是入口门牌,又是休憩空间,在设计中,除最基本的释放灰空间,改造街边景观,拆除无效设施等措施外,也可以安全性、通用性、趣味性为目标,进一步创造系列主题空间,增加街道公共空间功能同时传递设计语言,进行与街区生活相关的场景设计。

如在上海徐家汇乐山社区街道空间更新、振华实验小学等地块更新改造中,街角原来可能有拥挤的电动车、嘈杂的接送环境、快速通过的接送通道,经过设计,可以让市民跑起来、跳起来、坐下来、写一写、听一听、闻一闻,感受自然的能量,感受成长的力量。

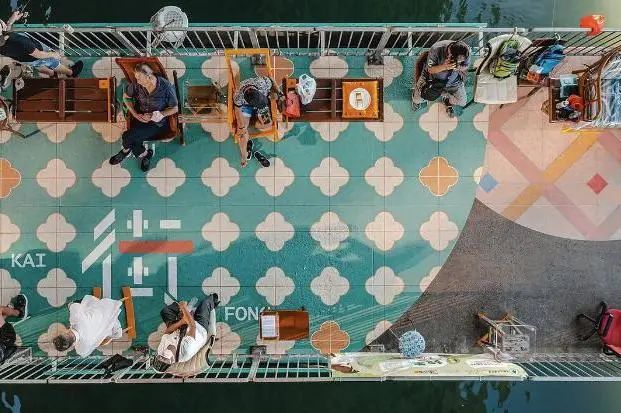

在香港,设计团队募捐了47把椅子和3张桌子,经过重新设计及改造,在保留家具本身印记和故事的基础上,引入数字化互动,每件家具上附带二维码,通过扫码就可以听到专业配音演员讲述的有趣故事。整个空间铺设有彩绘地面图案,由校椅改装的摇摇椅,以及利用有机玻璃连接的长凳等,形成了类似于户外城市客厅的共享空间。

设计师积极参与“共建共管”,借助政府搭建的沟通交流平台,倾听居民代表、居委会、政府部门、物业公司的多方诉求,鼓励居民全过程参与监督,配合社会资金本的有序参与,才能做出有活力的空间设计。在体现街区文化性的同时,兼顾街区形象与街区内人群需求,针对人群使用需求设计风格简约、大方的社区交往空间。

街角空间的文化性

(上海徐家汇乐山社区街道空间更新、振华实验小学等地块更新改造)

回收市民家具进行升级改造,并引入数字化互动,创造独有的小型公共空间

(香港”小街坊“提案)

城镇老旧小区作为重要的存量居住空间,其更新改造更新与每一个人息息相关,全面推进其改造工作是促进城市更新的重要引擎。

街区中的生活记忆呈现在丰富的城市公共生活场景中,生活的场景建立在城市人热爱的城市生活的基础上,在设计过程中,带着“你希望街区的更新做些什么?”的问题,在走访居委会、居民、相关业主后,一定会发现街区更新成长的契机。以空间、实践、活动、故事为形式呈现出来的生活场景设计,能够引导市民,让社区充满传承与可持续的活力。

供稿|建筑设计四所

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):设计唤醒街区公共生活——老旧小区公共空间更新问题分析与经验评述|社区设计师

规划问道

规划问道