……

珠三角地缘:

三个“双重性”及“弹簧效应”

“广州一直以来都是农业社会支撑的结构;香港是贸易-现代商业的口岸;澳门是被英国人抢掉贸易优势之后被迫转向。改革开放的深圳是中国创新的技术转向工业化、转向全球经济所选择的地方:深圳的出现是“弹簧效应”:弹簧被人为压弯,外力消失以后它会强力反弹起来。”

“海陆的际会,造就了珠三角的边缘性;五岭的阻隔,又保持着广东文化独特的完整性。”

“自宋以来,珠三角因填海而形成的沙田经济,催生强大的地方宗族;从而培育了足与‘官家文化’分庭抗礼的‘民间文化’。”

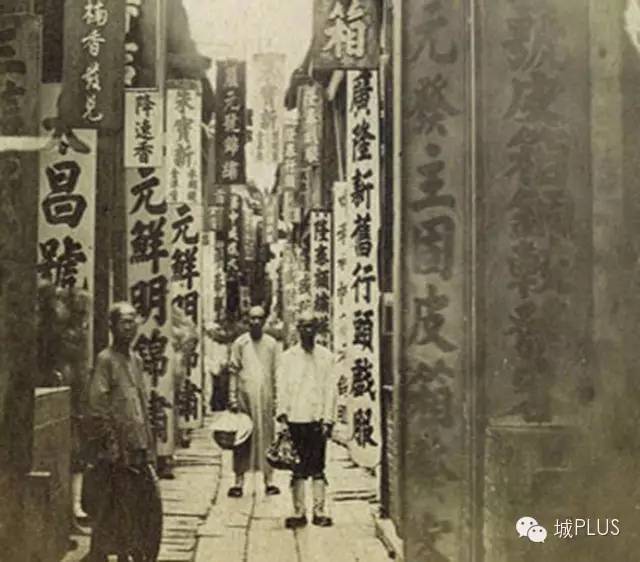

广州南门(图片来自网络)

【冯原】:谈到珠三角的发展,首先需要了解它的地缘特征,我将它概括为三个双重性。首先,珠江自北南来,过了虎门就到了伶仃洋,这里是内洋和外洋相衔接的地方。从更广域的版图来看,珠三角地区是汉文化的南部边缘,以北方中原为中心的汉文化到这个地方就遇到了海洋。广东是中国的南部边疆,所以广东地缘的第一个特征是边缘性。其次,五岭作为分水岭,不仅是一个山脉—-南岭使得这个地方有独特的气候并不断孕育出比较独特的文化,虽然在总体上仍属于整个中国文化,但又具有明显的独特性。这样,“边缘+独特”构成了第一个双重性;第二,珠三角和岭南地区还形成了一个“官家+民间”的文化结构,官家文化向中原靠拢,民间文化则是因“沙田经济”促生的强大的宗族文化;第三,珠江口岸还有一个矛盾性:口岸,它是开放的。不管是在康熙时代、道光时代、甚至邓小平时代,划定珠江口岸,均是一个安于“封闭”的民族被迫“开放”的选择。所以它具有“封闭+开放”的双重性。

1988年珠三角遥感图

【杨保军】:冯教授从历史和人文地理的角度概括了珠三角的地缘特征。从历史看,珠三角能率先开放,也有其历史渊源。即使在封闭的朝代,广州这个口岸也一直保留着。新中国成立后,又通过香港与外界保持接触。在这样的起始点,改革开放就开始了,这里上演了珠三角波澜壮阔的三十多年。我们有两张图,1988年和2015年的卫星影像图,可以对比着看。

2015年珠三角遥感图

【冯原】:当我们展望未来时,其实更需要回望历史。这个地图中蕴涵了很多的历史信息。这两张图有20年跨度,我们放在2000年的框架中做一些分析,为什么当时的广州会选在这个地方?为什么香港又在这里,而深圳在这里?

广州:广州城这个选点,正好体现了传统农耕文明和海洋贸易双重性的特征。他的选点使广州便于控制以农业为主的广阔腹地,又便于借助港口开展贸易活动。

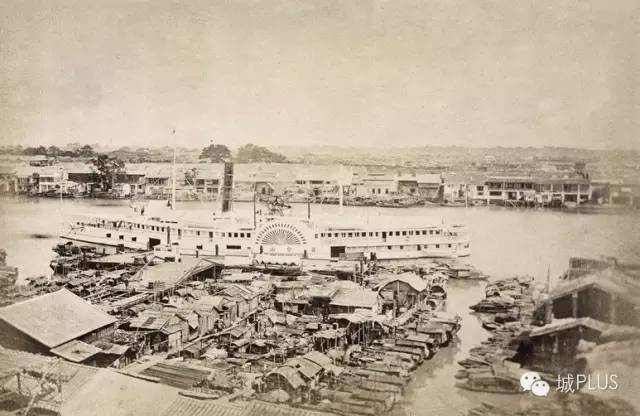

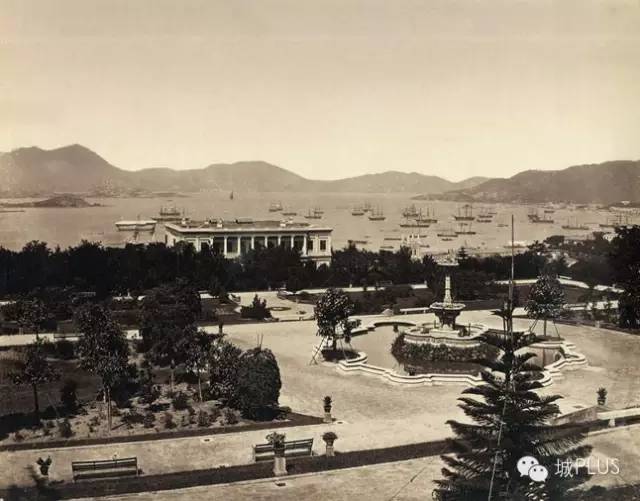

香港:香港的选址是和航海有关系。最早是葡萄牙人来这里,这些地方都选在珠江口更靠近海洋的位置,表明西方航海国更乐意选择港口、选择相对远的贸易口。18世纪,康熙皇帝在广州划了一个相对封闭的三管区,洋人是不能在三管区过夜的;1840年鸦片战争中对华胜利,使得英国人获得重新选择城市的地方,所以他们选择了一个更适合远洋贸易的深水港。

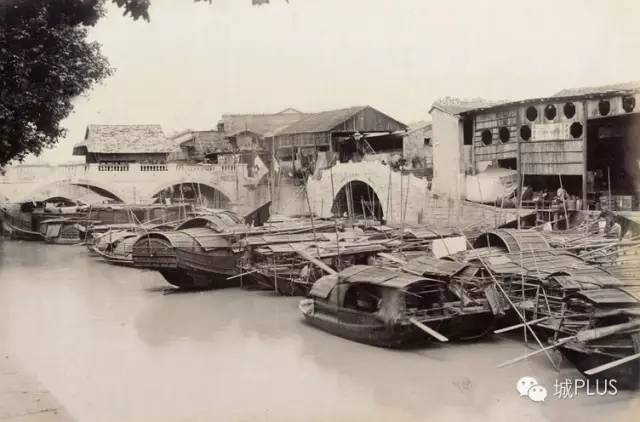

珠江口岸历史照片(图片来自网络)

深圳:改革开放的时候,深圳为什么选这个地方?原因是有香港。这也意味着,其实改革和开放的背后,不只是一个关门和开门的问题,而是制度开放的问题。所谓的开放,就是要在制度边界里吸纳这个制度所能获得的双重优势。这个制度边界的空间化很简单,就是计划经济和市场经济的边界上,选定香港边界线的旁边变成一个经济特区。

这几个城市在这个地区构成了跨度极大的结构:广州一直以来都是农业社会支撑的结构;香港是贸易-现代商业,澳门是被英国人抢掉贸易优势之后被迫转向。改革开放的深圳是中国创新的技术转向工业化、转向全球经济所选择的地方。

广州沙面使馆区历史照片(图片来自网络)

【杨保军】:冯教授解读地图非常精彩。我想请您说两句,你怎么看珠三角这几个城市的内在关系?

【冯原】:广州、香港、澳门和深圳都是在19世纪以来才出现的格局,将近200年的时间,这个格局的背后蕴藏一个不易显现的结构性因素。

为什么广州会成为珠三角中心?看城乡关系,今天最富裕的番禺、顺德、南海,四周为乡,中间为城,就是皇帝统治的中心。其他的,我们可以看到虎门就是炮台,蛇口也是炮台,它们过去都是防御型功能,很难想象虎门、蛇口会成为城市。只有香港却成了中心,香港为何选在这个地方?因为香港不需要农业来养活,它需要的是贸易,所以这两个中心城市,一个是西方现代性中心,一个是大的农业帝国。这样,香港背后是一个海洋贸易的管理体系,广州的选择是帝国的农业、农耕社会体系,这两个城市背后的结果就出来了,这样我们讨论深圳就有他的理由。

香港第一代总督府及维港历史照片(图片来自网络)

广州和香港之间,1905建了第一条铁路,现在还在运行的铁路,标志着这个地区的沟通和这条沿线的开发可能性。但改革开放之前,为什么东岸却差于西岸?因为我们关闭了南大门,与香港邻近的地方成了抵抗资本主义的前线。这是人为阻断、压弯的,否则内陆中心与海洋中心的关系必然形成这个区域的发展动力。这么观看这些城市背后的出现以及兴盛、衰落之间的关系,我想深圳的出现其实非常具有历史上特别的因素。深圳的出现是“弹簧效应”:弹簧被人为压弯,外力消失以后会强力反弹起来。深圳的出现是中国在某个阶段、某些政府条件下他的形态被压了,通过深圳的爆发点反弹起来,这是深圳崛起的大优势,别的地方是不可复制的。

广九铁路建设历史照片(图片来自网络)

另一个问题是,为何当时开放深圳特区,为什么不开放广东省?广东省太大了。我们开放更大的特区可以吗?大和小的问题,是深层的历史结构的映射,我们总是在封闭和开放之间选择一种相对稳定策略,这种稳定策略,一般情况下封闭大于开放,这种情况下到今天为止仍未改变:自贸区就意味着还有非自贸区,为什么我们不把所有的地方变成自贸区?—-折射的还是封闭和开放的双重性。

感谢阅读/分享!

“城PLUS”原创

转载请标明作者信息及来源!

请关注“城PLUS”,微信号: caupdsz

联系我们

请直接在微信中回复意见和建议

或发邮件:cheng+@szcaupd.com

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展