导

读

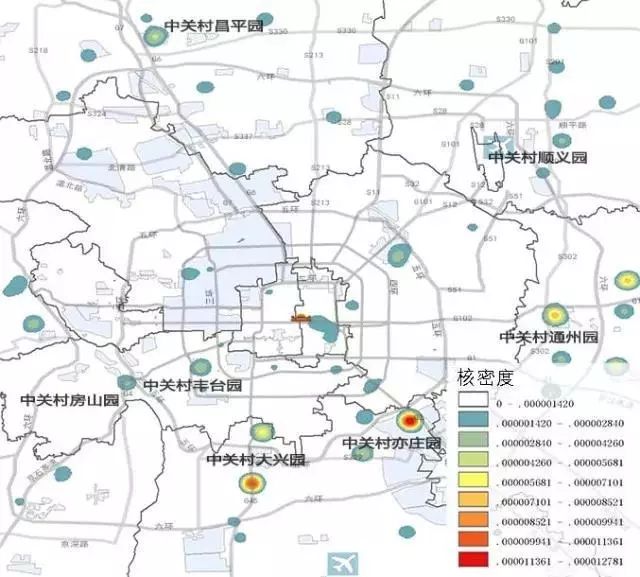

本文在北京非首都功能疏解的背景下,研究北京产业升级及其空间重组对京津冀区域空间重构的推动,以及区域空间重构对产业重组的促进,应用龙信数据分析了近些年北京产业的集聚与外迁,提出了中心城区产业提升、外围新城产业集聚的“集聚化、专业化、网络化”空间发展建议。

内容来源:《城市与区域规划研究》

作者:刘晋媛,清华同衡总体规划研究中心总规二所 所长

01

引 言

近年来,伴随着中国快速城镇化进程,北京涌进了大量外来人口,出现了环境质量严重下降、房价居高不下、交通日益拥堵等种种问题;同时京津冀区域内部功能结构失调、“环首都贫困带”带来的发展不平衡成为制约区域整体发展的重要因素。为此中央启动了疏解北京非首都功能的战略部署,通过对非首都功能及其相关产业的有效疏解,保证北京的有限资源用于首都功能提升,同时北京周边地区通过接纳疏解出来的部分功能,实现产业、人口集聚发展,其中疏解北京的部分非首都功能产业是政策施行的重点。产业升级及其空间重组将直接影响到城市空间布局和区域城市群结构。京津冀一体化及北京非首都功能疏解背景下区域产业空间如何重组,如何利用产业空间重组集聚升级推进区域城市空间重构?本文应用龙信数据分析了近年来北京主导产业空间转移态势,提出针对性的空间发展策略。

02

北京主导产业和禁限产业情况

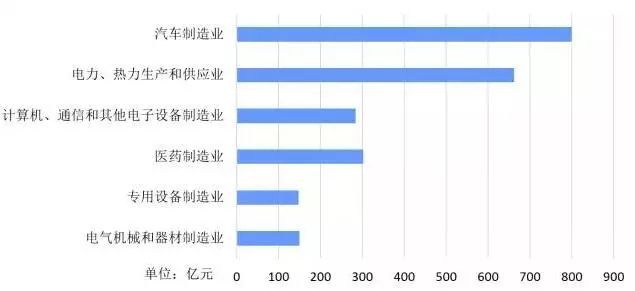

改革开放以来,北京经济发展经历了从工业经济到服务经济的结构转变,2015年,第三产业占地区生产总值比重达到79.7%。从分行业发展看,金融业(21.4%),批发零售业(12.8%),信息传输、软件和信息技术服务业(13%)三大服务业占据第三产业的比重达到47.2%。汽车制造业(17.6%),电力热力生产和供应业(14.6%),计算机、通信和其他电子设备制造业(6.2%)三大工业占据第二产业的比重达38.4%。可以说,上述六大产业已经成为北京的支柱产业。

2014年第二产业、第三产业中前六位产业发展情况

资料来源:北京统计年鉴2016

1

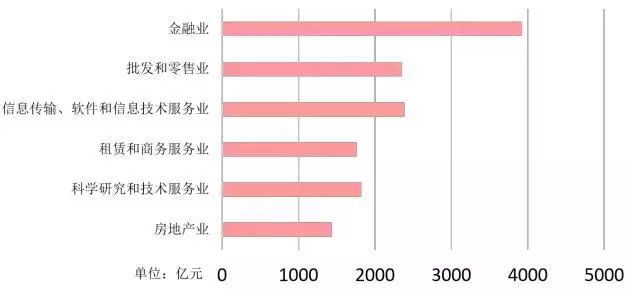

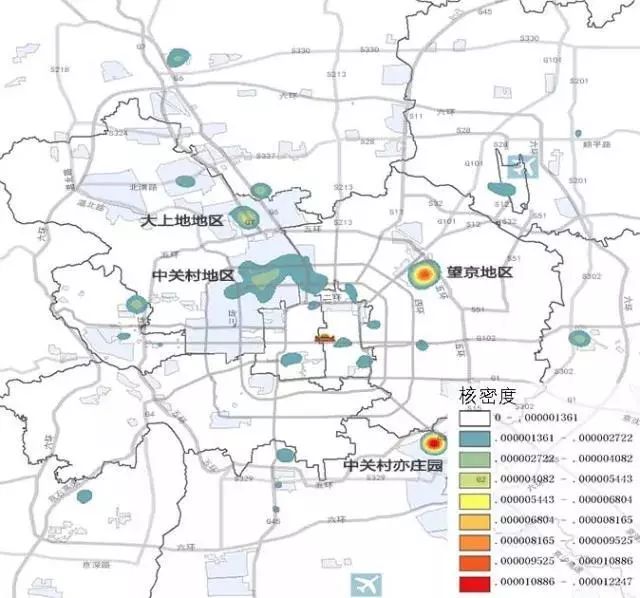

金融业及其空间特征

北京当前80%的金融业集中在中心城区,其中在金融街、国贸CBD地区、中关村形成了明显集聚态势,且各具特色。金融街集聚了大量金融知名企业,以及三大国有银行总行、中保集团总部、中央国债登记结算有限公司等国有大型金融服务机构。国贸CBD地区集聚了上千家外资金融机构、国际交易机构、国际传媒机构以及与金融相关的商务服务企业。中关村地区则集聚了与科技创新相关的金融服务机构,如人民银行中关村支行、深交所中关村上市基地、拉卡拉、蚂蚁云金融等各类科技金融机构。金融业是文化、科技创新的“钱袋子”,也是北京参与全球竞争的最重要“王牌”,其职能将得到强化,空间上将依托现有的金融街、CBD和中关村深植。

2015年货币金融业分布特征

数据来源:龙信数据

2015年其他金融业分布特征

数据来源:龙信数据

2

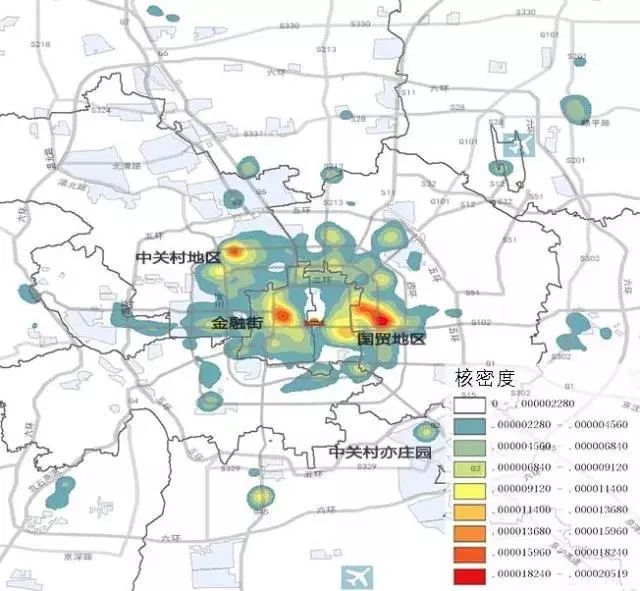

批发零售业及其空间特征

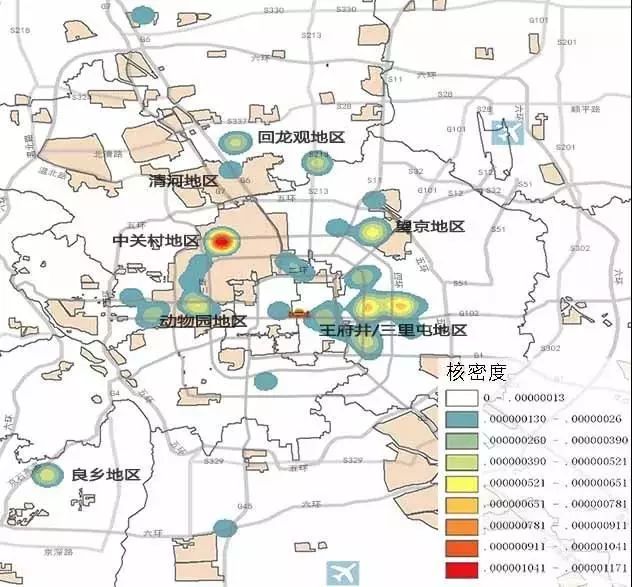

批发业当前已经在朝阳、石景山、丰台、大兴连片发展。同时,近几年海淀区中关村、东城区王府井、朝阳区三里屯周边则呈现十分明显的自然消亡特征,此外还有石景山丽泽区域、丰台区南部以及大兴黄村等地区,这与区域地租上涨等经营成本密切相关。2014~2015年,北京政府介入批发业疏散,大量低端市场、动物园批发市场等区域性批发市场搬迁腾退,进一步加速批发业消减。批发业在北京中心城区的退出为首都职能的提升提供了空间。

2013年批发业主要消亡地区

数据来源:龙信数据

2015年批发业空间集聚特征

数据来源:龙信数据

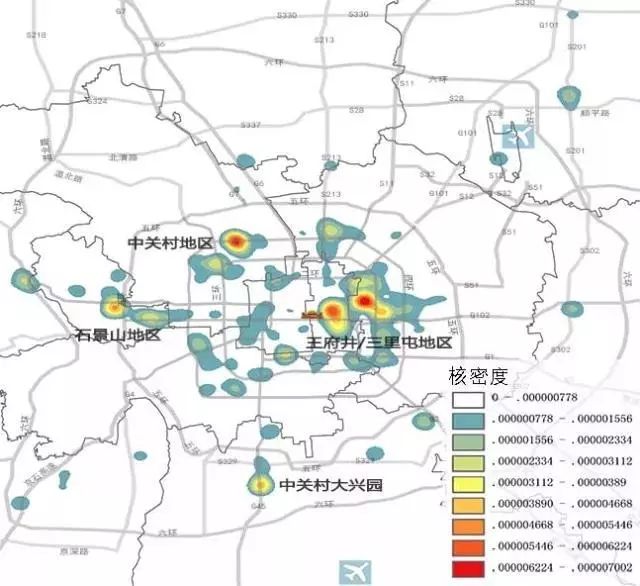

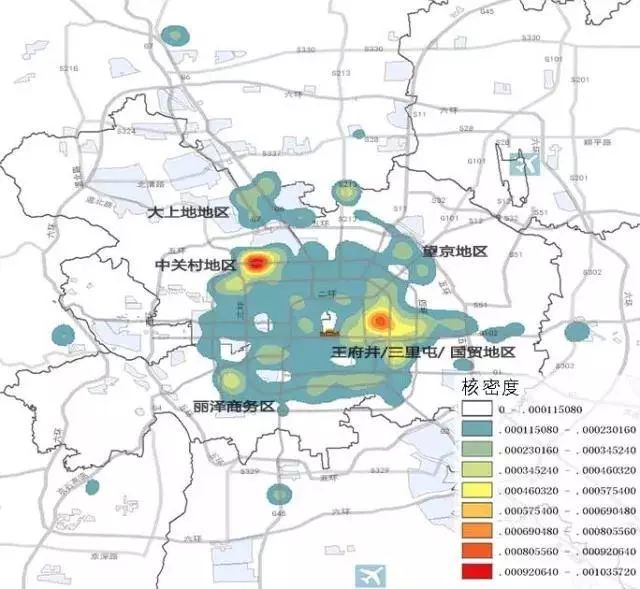

零售业在海淀中关村、朝阳区国贸周边高度集聚,在西单、望京、大上地及丰台部分地区等多区域繁荣发展。同时,近几年海淀区中关村地区、朝阳区三里屯周边地区零售业消亡特征十分明显;此外还有望京电子科技城地区、海淀南部地区及清河地区、房山长阳、昌平南部等地区,这与信息产品、服饰等消费品零售业态受到互联网冲击有关。

2013年零售业主要消亡地区

数据来源:龙信数据

2015年零售业空间集聚特征

数据来源:龙信数据

3

汽车和电子设备及其空间特征

作为工业支柱的汽车、电子信息制造业已在朝阳区、亦庄、海淀区形成较好的发展基础,这也意味着这三大地区将成为重点疏解提升地区,这些地区中的制造型企业需尽快做出调整,将不符合目录的低端制造环节向外疏解。具体来看,当前汽车制造业高度集聚的中关村亦庄园应尽快疏解汽车制造业重点生产制造环节,朝阳电子城应尽快疏解电子设备业的低端制造环节。

2015年汽车制造业空间布局特征

数据来源:龙信数据

2015年计算机、通信和其他产业空间布局特征

数据来源:龙信数据

4

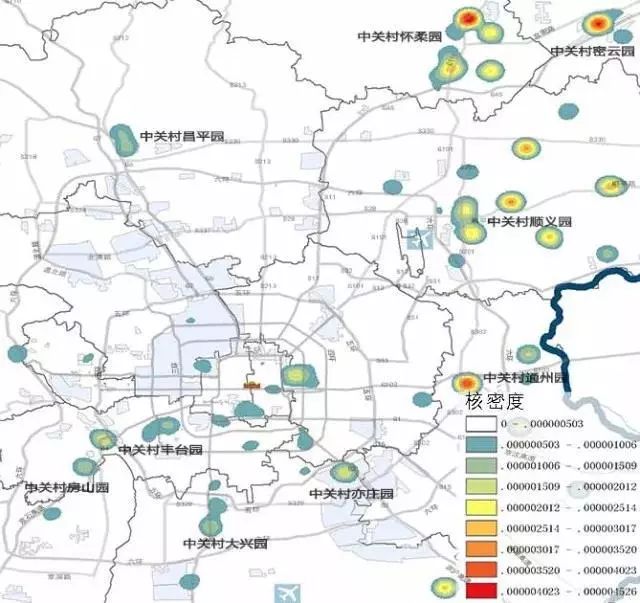

通用装备和专用设备制造业及其空间特征

作为北京工业的重要组成部分,通用装备制造业、专用设备制造业等一般制造业,主要布局在中关村亦庄园、大兴园、通州园、顺义园等中关村产业园区之中,行业中涉及钢铁铸件制造、食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造等生产制造环节,也需要根据最新要求进行疏解。这些专业性强的制造业及设备业应在更大的京津冀区域空间内布局,而非囿于北京一地发展。

2015年通用装备制造业空间布局特征

数据来源:龙信数据

2015年专用设备制造业空间布局特征

数据来源:龙信数据

03

协同规划背景下的

北京非首都职能疏解要求

当前北京已进入新一轮经济转型调整期,根据《北京市主体功能区规划(2012)》及《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015版)》,北京核心功能区、城市功能拓展区禁限产业比例达到79%。从限制的产业门类上看,78%的制造业将被禁限,制造业中比较优势不突出的生产加工环节如计算机通信、汽车制造、通用设备等行业禁限产业小类达11个。全市范围内,区域性物流基地、专业市场将成为重点疏解对象,2015年已明确要疏解的市场有150个。

这将对北京当前以批发零售业、汽车制造业、计算机通信制造业等六大产业为支柱的经济基础带来较大冲击,北京的产业空间格局将面临变化。如果这些政策得到长期执行,其结果必然是禁限产业的萎缩,直至最终被清场。以东城区、西城区构成的首都功能核心区,以朝阳、海淀、丰台、石景山构成的城市功能拓展区内,将不再有农林牧渔业、采矿业、制造业、设备业、物流等产业,其释放出的空间资源如何配置,需从区域空间重构的整体视角看待。

北京市新增产业的禁止和限制目录

备注:×表示禁止新建和扩建,○表示部分产业禁止新建和扩建,—表示目录中未涉及。

资料来源:根据《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015版)》绘制。

04

北京主导产业升级重组

与区域空间重构建议

北京主导产业发展,应与北京首都职能相适应。在空间发展战略上,中心城区(包括首都功能核心区和城市功能拓展区)、城市发展新区(包括规划中的新城)、市域外城市形成产业扩散互补和空间功能互补的“网络化、专业化、集聚化”新局面。

1

以首都核心职能提升中心集聚

在北京新一轮总规调整的“一主、一副、两轴、多点”格局下,强化文化、政治、国际交往、科技创新四大首都职能在中心城区以及城市副中心的集聚发展,引导科技创新带动下的高新技术产业及创新服务业、国际交往带来的国际会议交流等产业、由文化功能延伸的文创产业在中心城区集聚。

当前北京金融产业已在中心城区的国贸CBD地区、金融街、中关村高度集聚且有向周边扩散态势。未来随着新兴产业发展,对于创新空间、商务空间、交往空间、文化交流空间等新型产业空间的需求将会持续高涨。2015年,北京承担金融、商务等功能的写字楼空置率进一步下降至1.25%,创近三年来新低,国贸CBD地区、金融街面临存量租赁面积有限的制约,供不应求,将影响高端产业集聚优势的发挥。建议围绕中心城区动物园批发市场等大量市场腾退、中关村大街建设、首钢地区改造等,基于促进产业集聚发展意图,结合产业空间布局现状,重新谋划金融、审计、法律服务等现代生产性服务业,创新、文化、交往等新型产业的空间布局。

2

以专业化职能谋划新城建设

结合新城建设,对于较独立的、有机会形成专业化职能中心的新城产业进行有保留疏解。如具有空港条件且产业基础良好的大兴、顺义、昌平、房山等区县,支持其依托汽车、航空、新能源、生物医药等自身优势产业打造创新集群。同时,疏解对本区域发展影响微弱的一般制造业或者高端制造业的一般环节,如通用装备、专用装备制造业和汽车制造业的传统生产线。

当前,北京的工业主要布局于外围郊县/区,并且以工业园区为主要载体,但工业园区与郊县城区基本呈现产城分离状态,园区服务配套发展滞后。未来空间战略调整中,对较为独立的、有机会形成专业化职能中心的新城,应加强园区与郊县城区的功能整合及服务配套设施整合,促进居民就业、居住的就地平衡,使新城与中心城区形成“多中心”发展的均衡网络。这些新城基本位于北京对外联系轴带上,有条件在距中心50~100公里范围内,打造成为“宜居宜业、职住平衡”的反磁力中心,其中北京南中轴线上,永定门—南苑—新航城—雄安的战略格局已初现雏形。

3

以网络化的格局进行区域重构

解决北京城市功能升级应与京津冀区域功能、空间重构同步考虑。北京非首都功能疏解为周边地区带来机遇的同时,也可能带来混乱。上述北京外围新城的建设,需与北京市域外、京津冀区域内的相邻城市联合发展,使疏解出来的功能和产业获得更适宜的发展空间和机遇,得到更多发展支撑,同时培育这些地区的产业重新集聚,如在物流业、批发业、设备制造业等方面集聚,推进地区功能定位调整。

在接纳北京非首都功能产业基础上,接纳地的社会服务功能完善亦是区域空间重构关键。这些城市需综合考虑居住、交通、医疗、教育等各方面,进行高起点、高标准建设或完善,形成若干定位明确、特色鲜明、职住合一、规模适度、专业化发展的中型城市。综合交通及区位条件因素,位于主要交通枢纽,高速、高铁沿线及发展带上的中小城市是较理想选择,其中首都第二机场周边的大兴、廊坊、固安联合发展是较好案例。

致 谢:

本文得到国家社会科学基金项目(14BGL149)的资助。感谢北京清华同衡规划设计研究院郝新华、韦荟、旷薇的研究协助。

注:原文载于《城市与区域规划研究》2018年第1期

《城市与区域规划研究》由清华大学建筑学院主办、商务印书馆出版。本刊植根中国问题,参照国际规范,推进学术研究,倡导人文复兴。主要刊登城市与区域规划领域学术水平高、指导性强的最新研究成果,推动和引领中国城市与区域规划学科发展。鼓励具有长期研究积累、多学科交叉的原创性研究论文。

名誉主编:吴良镛;主编:顾朝林;执行主编:武廷海

投稿/订阅联系邮箱:urp@tsinghua.edu.cn

头图为编辑自加,来源于网络;其余图片均来源于原文

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展