【提要】

通过统计长三角江浙沪皖26城市彼此间互联网用户对其他城市搜索的“百度指数”,模拟测度城市间以民众关注度为主的信息流强度。基于此构建“长三角”地区的城市网络模型,结合企业组织视角的城市网络对比分析其结构特征,并在分析结果的基础上,解析和探讨《长江三角洲城市群发展规划(2016—2020)》中“一核五圈”的空间格局,得出以下规划启示:首先,相比企业组织的城市网络,信息流视角下的城市网络结构与城市行政等级结构的关联性更低;其次,城市群的外部范围、内部组织等虽有清晰的界限划定,其各城市的实际功能联系却是紧密交织并不断拓展的,将逐渐演化为动态、开放的网络体系;再次,“长三角城市群”规划范围内部发展不平衡、不充分的问题仍存在,需针对不同外围后发城市提供相应对策支持,加强其与核心城市的互动联系,从而进一步提升城市群的整体竞争力。研究提出,随着网络大数据的广泛应用,基于信息流的城市网络研究将更加全面和准确,可为宏观层面的城市区域规划提供一定的科学依据,引导城市与城市群以更加开放的思维做规划、谋发展。

【关键词】

长三角城市群;百度指数;信息流;城市网络;规划启示

(更多完整深入阅读请至《城市规划学刊》2018年第3期)

目录链接: 《城市规划学刊》2018年第3期

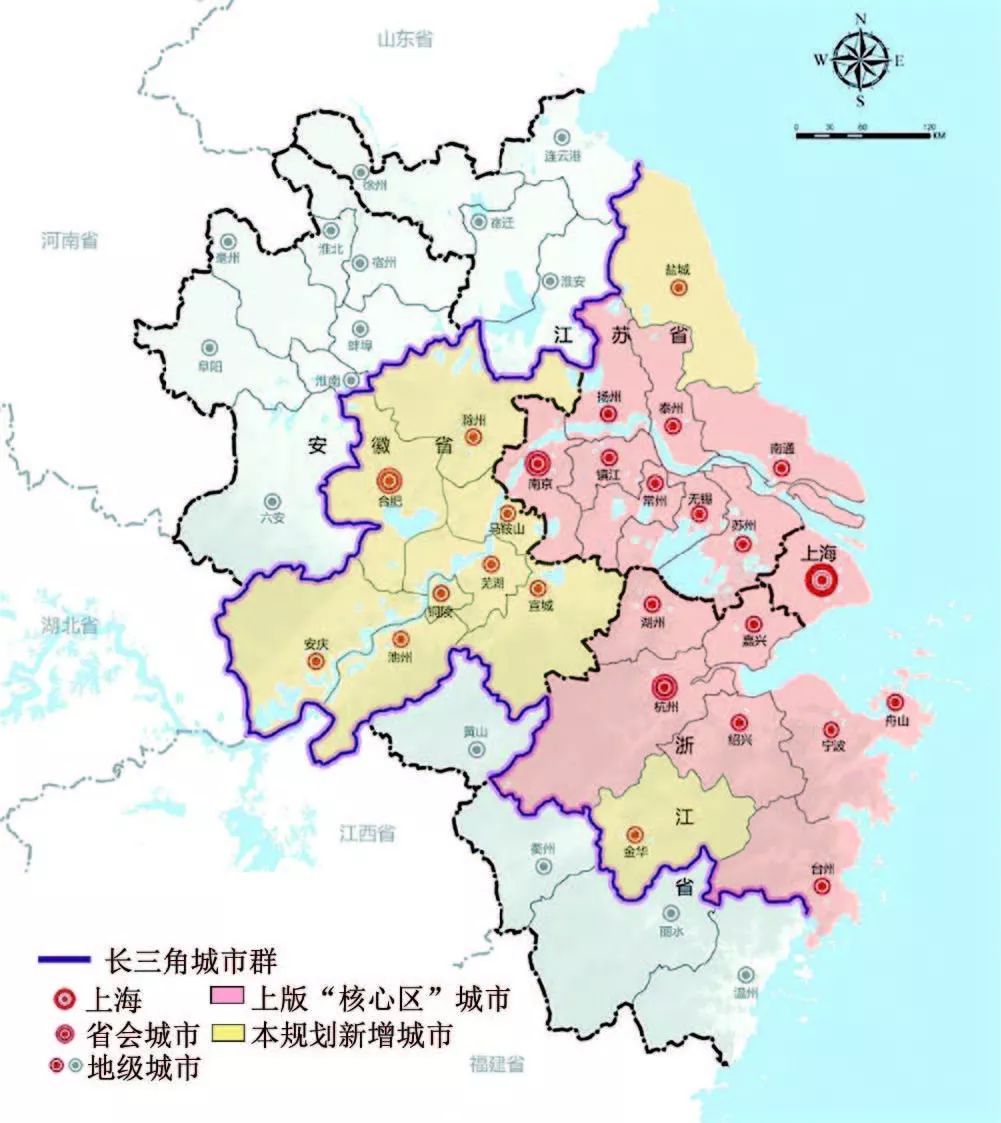

2016年6月,国家发改委发布了《长江三角洲城市群发展规划(2016—2020)》(以下简称《长三角规划》),将上海、江苏、浙江、安徽范围内的26个市划入其规划范围。相比于2010年版的《长三角地区区域规划(2010—2015)》提出的长三角核心区,《长三角规划》新增加了江苏盐城、浙江金华,以及安徽合肥、芜湖、马鞍山等共10个地级市(图1,红色部分为原规划“核心区”城市)。《长三角规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局(图2)。自《长三角规划》发布以来,相关学者针对该城市群及其次空间结构从不同角度展开了分析和解读(程遥,等, 2016;李涛,等, 2017)。

图1 《长江三角洲城市群发展规划(2016-2020)》范围与《长三角地区区域规划(2010—2015)》“核心区”范围差异对比

图2 “规划”中“一核五圈”空间格局示意图

在此背景下,运用城市区域研究中基于“流动空间”理论的城市网络研究方法,运用“百度指数”这一可模拟并表征“信息流”网络特征的数据,探究《长三角规划》范围内的26 个地级市(直辖市) 在信息流视角下的城市网络特征与架构,并结合统计数据与企业关联网络对长三角城市群、都市圈空间组织结构进行解析,从而理性解读和探讨《长三角规划》中城市群的空间结构规划内容,并引申出“信息流”视角下规划研究和实践的若干思考。

1 “流动空间”与信息流

1.1 “流动空间”视角下的区域城市网络研究

上世纪末以来,对城市区域空间组织方式的研究逐渐从传统地理学视角下的“中心地”范式向新兴地理学视角下的“城市网络”范式转变,曼纽尔·卡斯特尔(Manuel Castells) 教授提出的“ 流动空间(space of flows) ” 理论(Castells, 1996) 为理解区域城市空间关系开拓了全新思路, 继而被视为城市网络研究的理论前提。在实证研究方面,彼得·泰勒(Peter Taylor) 教授等通过高端生产性服务企业的分支机构构建的连锁网络(interlocking network) 来测度全球的城市联系(Taylor, Derudder,2004);并以此为基础,发起了全球化和世界城市研究网络(Globalization and WorldCities,GaWC),旨在通过各类测度指标,不断完善全球城市网络的研究框架和方法论(Taylor, Derudder, 2003; Taylor, Walker, 2001; Taylor,等,2013;Taylor, 2009)。与泰勒的研究相关联但又有所区别的是,彼得·霍尔(Peter Hall) 教授等学者将网络关联的研究范畴从城市“节点”(node) 之间拓展到了城市区域(city-region) 范畴,并以欧洲巨型城市区域(mega-city region) 为实证研究对象(彼得·霍尔,凯西·佩恩, 2010),之后各类基于流动要素的区域城市网络研究逐渐兴起。

总结既有研究,目前基于“流动空间”的城市网络研究根据研究主体不同可分为三类:

一是对人口流(魏冶,等, 2016;姚凯,钮心毅, 2016) 和交通流(Burns, 等,2008; Shin, Timberlake, 2000;董琦,甄峰, 2013) 等动态“流要素”在城市间交互特征的直接(如交通调查)、间接(如手机信令、交通班次模拟) 测度,主要反映城市间人员、物资的流动对现有的城市体系的作用。

二是对城市重要企业间经济联系的测度,以GaWC的连锁网络模型为代表,近年来国内学者亦借鉴相关研究方法从全行业企业及其分支机构关联(赵渺希,唐子来, 2010;程遥,等, 2016)、高端生产性服务业机构(唐子来,赵渺希,2010;赵渺希,刘铮, 2012) 组织联系等角度进行探索。三是以虚拟网络为代表的信息流网络研究(Krings, 等,2009;曹子威,等, 2016),从另一维度表达了城市间的网络关联,也是本文研究的关注重点。

1.2 信息流视角下的城市网络研究

随着我国信息技术的普及和发展,使用互联网进行交流、数据传输、新闻查阅等已经成为人民生活中不可或缺的一部分。相应地,城市之间的联系可以不再依赖于实体的“场所空间(space of place) ”,甚至不再依赖人流、物流、资金流等有“实体”载体的流空间取得联系——相当比例的跨地区、国家的经济联系和信息传递可以通过互联网等信息流途径完成。越来越多的学者也意识到,互联网所产生的大量网络信息流数据,可以作为研究区域空间,表征城市网络的重要测度之一,并作为上述“实体”城市网络研究的有益和必要补充(Taylor,等, 2002)。在实证领域,一些学者曾通过对互联网宽带主干网络等实体基础设施的布局研究(Townsend, 2001;Malecki, 2002)探讨其对实体城市网络的补充作用,而信息时代背景下的信息流作为城市间物质流动的重要层面,有着鲜明的时代特点。借助电信和互联网技术的发展,现有研究亦从实体空间拓展到“赛博空间(cyber space,即虚拟网络空间) ”,基于城市间民众的电话联系(Krings,等, 2009),互联网平台访问量(Chen,等, 2015)、域名注册地布局(Zook, 2001)等的研究正逐渐开展。信息流作为城市间社会经济活动联系的表现形式,对城市网络的测度提供了一个新的途径,亦对实体城市网络联系下的空间体系有着一定的重构作用(汪明峰,宁越敏, 2006)。

作为我国最具发展活力的城市群之一,长三角的城市网络研究一直是学界关注的热点,目前已有不少学者对其进行了研究(赵渺希,唐子来, 2010;熊丽芳,等, 2013;李涛,周锐,2016)。但从研究切入点来讲,对不同测度方法下网络特征的比较分析相对较少;且研究聚焦于区域城市网络特征、层级等网络指征描述(熊丽芳,等, 2014;曹子威,等, 2016),而对于如何解读城市网络分析结果,并借助网络分析支撑区域规划政策工具的研究则尚待进一步完善。基于这一判断,本文从信息流网络特征及其对长三角城市群规划的启示作用两方面开展研究。

2 基于“百度指数”的“长三角城市群”规划范畴探讨

2.1 研究方法

2.1.1 计算方法

从百度公司“百度指数”网站收集了“长三角城市群”规划范围内的26个城市两两之间的“百度指数·搜索指数(不包括受新闻等影响严重的媒体指数) ”,数据统计时间与第38次《中国互联网络发展状况统计报告》统计时间保持一致,为2016年1月1日至2016年6月30日,选取此半年时间内用户搜索指数的平均值作为基础研究数据。

参考之前学者的方法(熊丽芳,等,2013),将不同城市两两之间基于信息流的强弱用百度指数乘积的形式表示。算法如下:

以“百度指数”数值表示,原始数据为城市A 民众对城市B 的关注度Ab(及城市B民众对城市A的关注度Ba);城市A和B 之间基于信息流的联系度强弱由两者乘积Rab表征,城市A在这26个城市中的信息流总量为Xa(类似企业视角“点度中心度”),则:

Rab=Ab*Ba

Xa=Rab+Rac+…+Raz(共26个城市)

2.1.2 信息流数据的选取

百度指数是以百度海量网民行为数据为基础的专业化数据分享平台。据流量监测网站StatCounter的数据显示,2016年上半年,中国百度搜索引擎使用率的占比高达77.11%。通常而言,人口规模大、经济产业联系越强的地区,其民众相互之间的搜索量也越大,百度指数基于某一城市的居民对另一个城市的搜索量,可较为真实地反映出城市民众对另一城市的关注程度(可称为“关注度”),模拟城市间的信息流。目前已有基于“百度指数”模拟城市间信息流的研究,可认为百度指数在一定程度上反映的是城市之间经济和社会等多方面的联系,折射出城市综合实力(熊丽芳,等, 2013)。

2.2 信息流视角下的长三角空间特征辨识

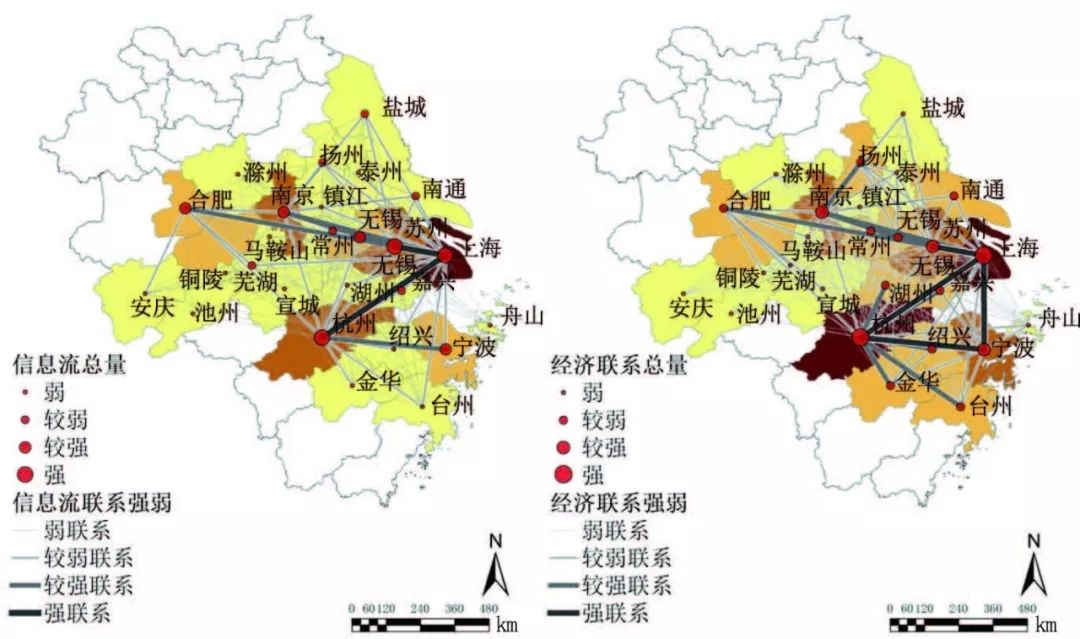

通过数据计算与分析,可得到信息流视角下“长三角”26个城市间的城市网络联系度和各城市信息流总量,并绘制城市网络(如图3左)。

2.2.1 信息流与企业组织视角下城市网络基本特征比较

鉴于以百度指数为测度的城市网络能够反映城市经济社会联系仅为一种理论假设(熊丽芳,等, 2013),为比较互联网虚拟空间与实体空间城市网络的关系,且更为直观地认识该测度下城市网络的特征,本文引入以企业“总部-分支”机构在不同城市的布局所构建的城市网络模型,与信息流城市网络进行比较。前者的方法论已经在国内外相关研究中作为较客观的反映城市经济社会联系的测度被广泛地应用(唐子来,李涛,2014;程遥,等, 2016;赵渺希,等,2015; Taylor, Derudder,2004; Taylor,等, 2008)。利用2013年“三经普”企业名录数据,梳理企业总部-分支机构数据,参考程遥等学者的研究方法(程遥,等, 2016)建立企业分支机构为测度的城市网络(图3右)。

图3 长三角企业经济联系(左)与信息流联系(右) 城市网络对比

对比企业分支和信息联系构建城市网络的整体结构:相较企业组织视角下的城市网络,信息流视角下的城市网络结构受城市行政等级的影响相对较弱,信息流联系较高值主要出现在各主要城市与上海之间,表明信息流趋向城市群中心城市上海集聚;相对地,省会城市在信息流网络中的影响力和中心性则较企业组织视角下的城市网络显著下降。

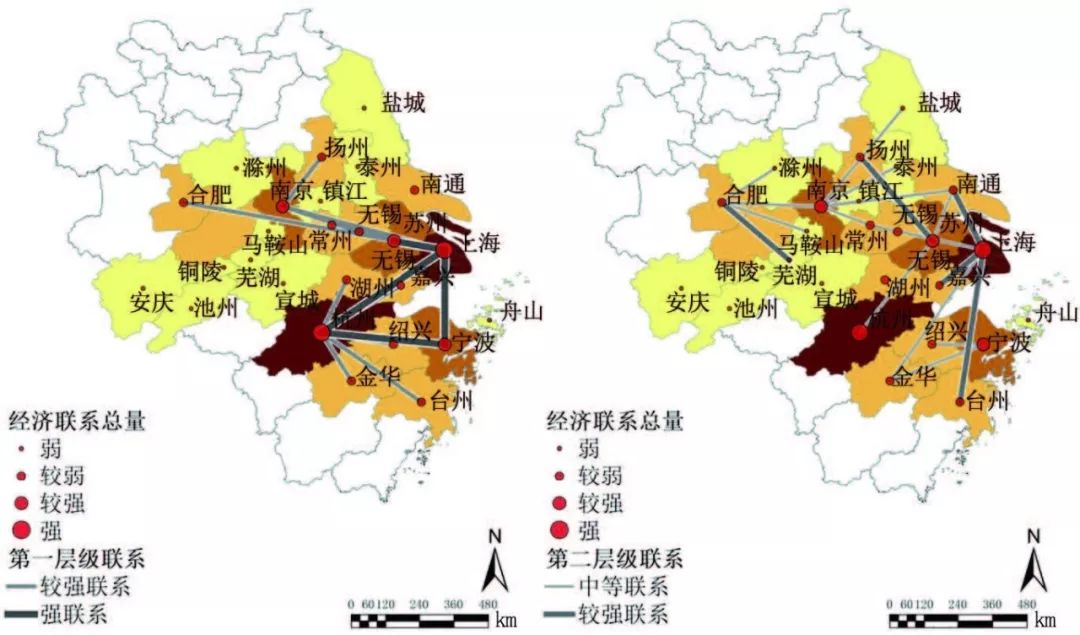

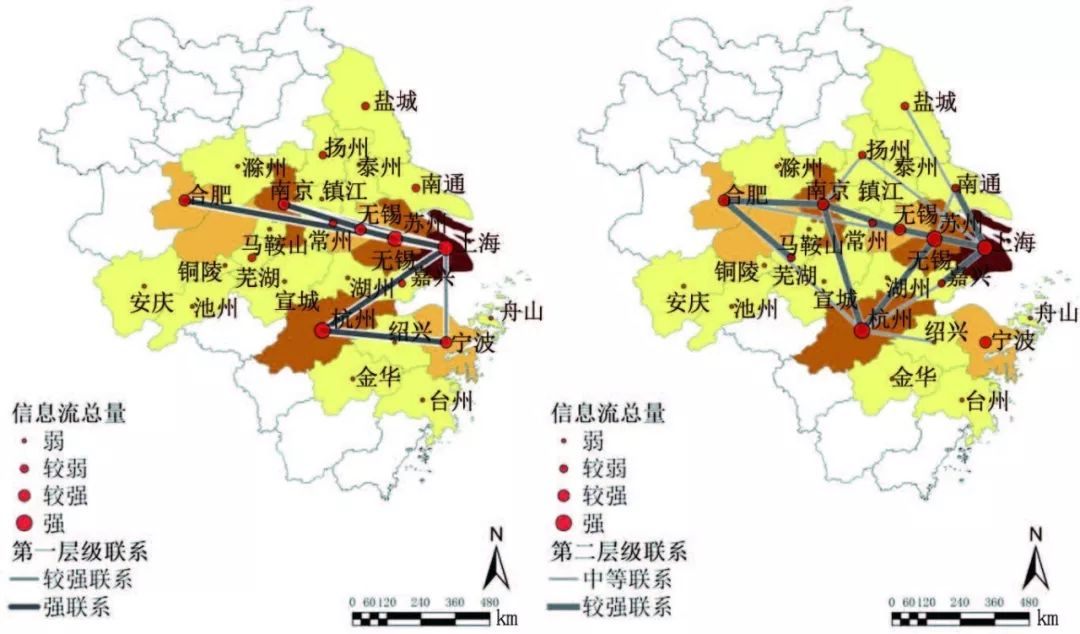

若将基于企业分支和信息流构建的城市网络中的主要城市联系进行剥离,选取联系度大于最大值的20%与位于最大值10%—20%间的两级城市联系,视为网络“第一层级”与“第二层级”的联系(图4、图5),可发现《长三角规划》中“沪宁合杭甬发展带”亦是联系较高的城市构建的城市网络主干。同时,企业分支网络的“第一层级”偏向于长三角东侧经济较为发达的沿海地区,“第二层级”则以“省会——地级市”联系为主;而信息流网络的“第一等级”与“之字形”发展廊道高度重合,“第二等级”则呈较均衡的网络化。

图4 企业联系第一层级(左)与第二层级(右)

图5 信息联系第一层级(左)与第二层级(右)

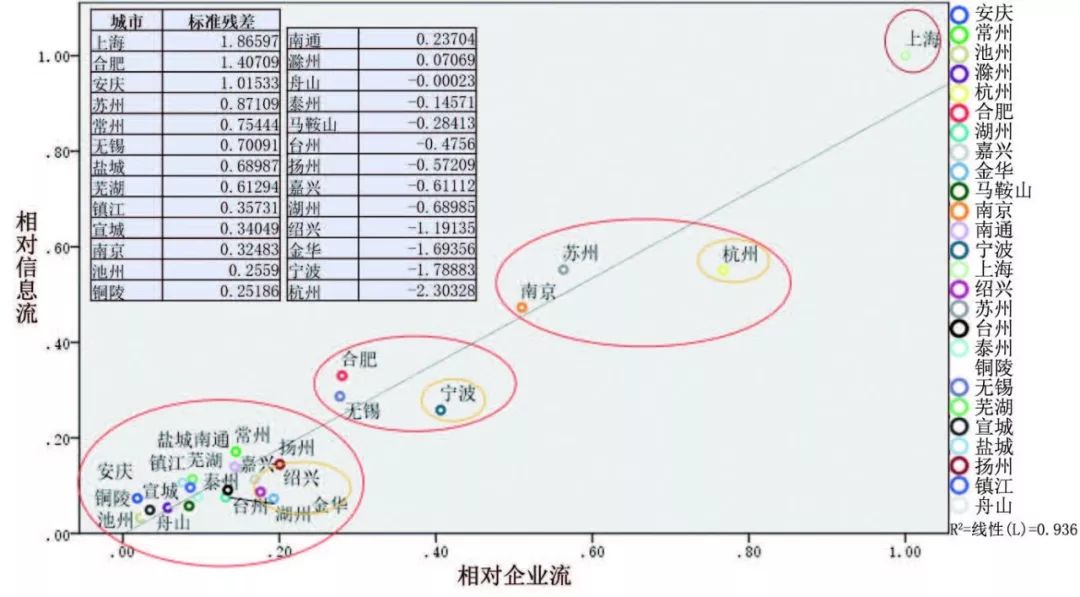

将两种测度所得的各城市信息流、企业流点度中心度据其最大值标准化,得到“相对信息流”与“相对企业流”,借助SPSS软件综合分析可发现(图6):①网络层级结构更加凸显,“长三角”范围内城市可较明显分为四个层级:区域内超大城市上海为第一层级;苏州、杭州、南京处于第二层级;安徽省省会合肥则与无锡、宁波排在第三层级;其他城市处于第四层级;②线性回归得部分浙江城市如杭州、宁波、金华、绍兴等标准残差皆小于-1,说明其在信息汇聚能力以及民众认知中的城市影响力方面要低于其实际的企业经济发展水平;而标准残差大于1的上海、合肥、安庆等城市,则有两种可能性解释:一类是上海作为核心城市的信息汇集能力和城市影响力较高,故其信息流总量高;二是合肥、安庆等处于第三和第四层级的城市则可能是本身企业组织能力偏弱,导致其相对信息流明显优于相对企业流。而其它城市则在两类流的点度中心度具有较高的匹配度。进一步印证了信息流网络测度城市经济社会联系的科学性。

图6 相对信息流与相对企业流回归分析

2.2.2 信息流视角下的长三角城市群空间再认知

(1)开放的城市群边界

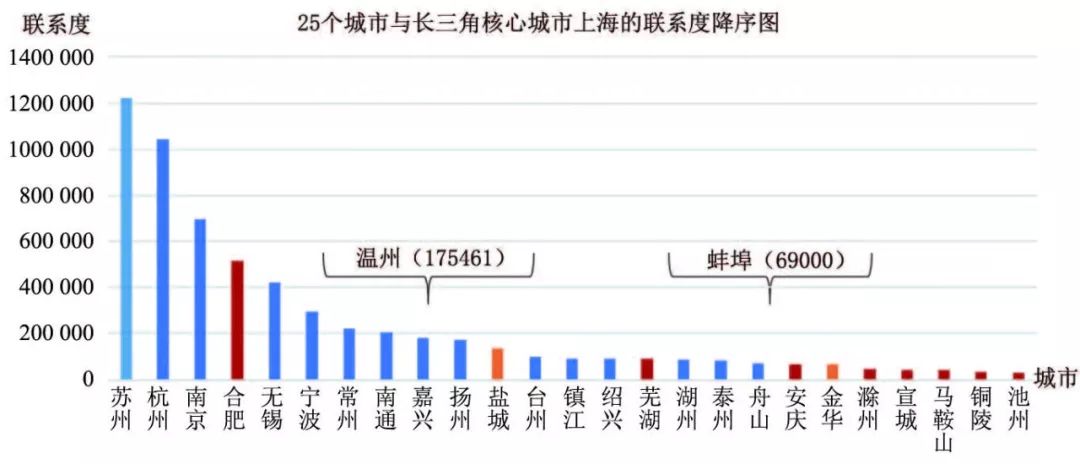

虽然作为城市群规划,《长三角规划》需要给出一个明确的空间范围,但值得强调的是,划入长三角范围不等于区域内的城市有着天然的联系,也不意味着该区域内的城市较区域外的城市联系更为紧密。从城市网络联系的角度,长三角应该是一个开放的区域。例如,未被划入“长三角城市群”但与规划范围相邻的蚌埠、温州等城市(图7),其与上海之间的联系度分别为69 000 与175 461,甚至较新划入“长三角城市群”的安庆和扬州更为紧密。诚然,对于相对后进的城市而言,划入“长三角城市群”意味着更多的潜在机会和政策支持,积极融入“长三角”这一全新的空间组织逻辑之中;但也无需把对长三角城市群的理解局限于《长三角规划》中所划定的范围。

图7 与上海的联系——上版“长三角”城市(蓝)、新加入的安徽城市(红)、新加入的江浙城市(黄)

(2) 依托城市群和都市圈的核心城市

2017年,国务院关于上海市城市总体规划的批复文件(国函[2017]147号)明确指出“从长江三角洲区域整体协调发展的角度,充分发挥上海中心城市作用,加强与周边城市的分工协作,构建上海大都市圈,打造具有全球影响力的世界级城市群。”从信息流角度分析长三角各地级市与上海的联系,可以发现除上海自身外25市中有13个地级市首位联系城市都为上海,且苏州、无锡、常州等城市与上海的联系尤其紧密(图8)。

图8 上海与其他城市的联系度

换言之,上海的核心城市地位是以长三角其他城市与其紧密联系作为支撑。即作为长三角“一核”,上海不可能如《长三角规划》中孤立于其他都市圈存在,而是依托于苏锡常等其直接腹地,乃至整个长三角。

(3)“去行政边界”的都市圈

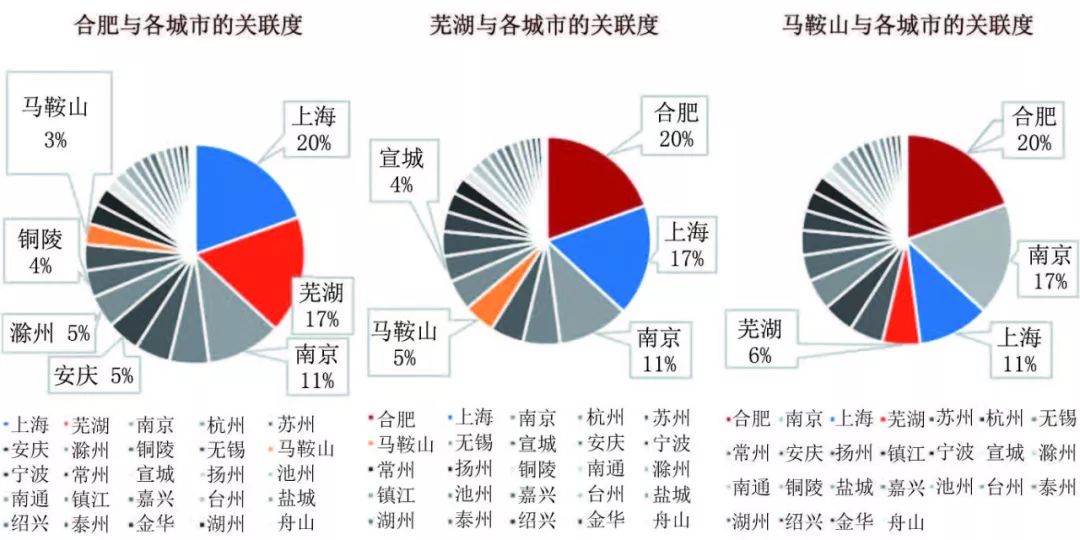

“都市圈”是指“有一个或多个核心城镇以及与这个核心具有密切社会、经济联系, 具有一体化倾向”的地区(张京祥,等, 2001),所以理论上同一都市圈内城市的联系度应相对密切。在上海作为长三角核心城市的前提下,各“都市圈”则是长三角城市群的次级空间结构。而单独分析“五大都市圈”,显然《长三角规划》在相当程度上受到行政区划的影响,五个都市圈都在某一省域范围内,且其中三个都市圈是以省会城市为中心、与周边城市共同构建。但从信息流城市网络来看,例如,“合肥都市圈”(以合肥为中心,包含合肥、芜湖、马鞍山)其划分虽在安徽省内具有相对合理性(芜湖和马鞍山的首位联系城市均为合肥),但如果突破“省”这一行政边界的框定,芜湖、马鞍山与南京也有着紧密联系,尤其是马鞍山,与南京的联系度和其与合肥的联系度十分相近(图9)。相应地,在规划中是否须拘于行政边界,忽略南京对安徽省临苏城市客观存在的影响力,在规划政策导向上割裂跨省经济社会联系,值得进一步讨论。

图9 合肥、芜湖、马鞍山与各城市的关联度

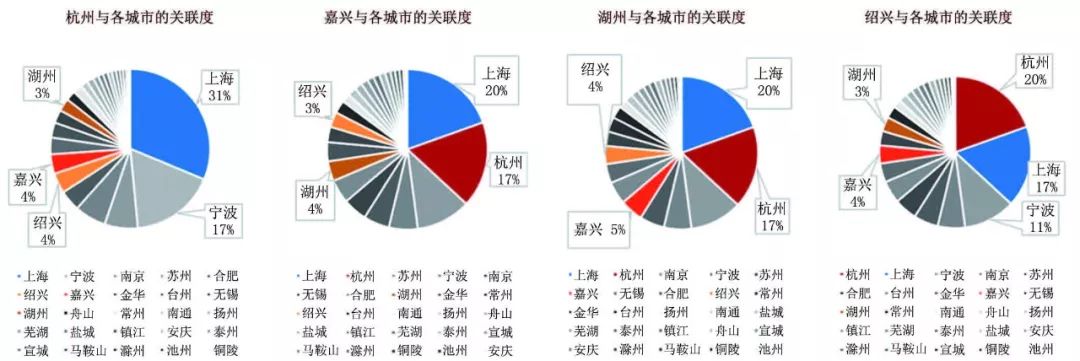

而对于江浙两省,尤其是临沪的若干都市圈,其中城市已经不同程度地整合入上海的腹地空间,即融入更高等级的空间组织逻辑。例如苏州、无锡、嘉兴、舟山等城市,其与上海的信息流联系都高于其与所在都市圈的中心城市及其它城市的联系,加之地理的邻近,通常被视为上海的腹地(赵渺希,唐子来,2010);甚至作为都市圈的中心城市,在一些研究中,宁波也被识别为上海的腹地之一(汪鑫,等, 2014)。至于绍兴,其地处杭州、宁波两都市圈交界地带,与杭州、宁波的联系度都较高,实际可视其为杭州、宁波等城市的共同“腹地”(图10)。总的来说,即在“流”视角下,区域空间组织关系早已突破行政区划和城镇等级的桎梏,呈现更为扁平化、多元、重叠(overlay) 和超越行政等级逻辑的网络关系。

图10 杭州、嘉兴、湖州、绍兴与各城市的关联度

(4) 重新界定的“核心——边缘”空间关系

不同于基于“中心地”理论规模等级决定中心或边缘区位的空间组织逻辑,在城市网络中,城市节点与网络中其它节点的联系度高低决定了该城市节点位于网络的核心或边缘区位(多琳·马西, 2010)。

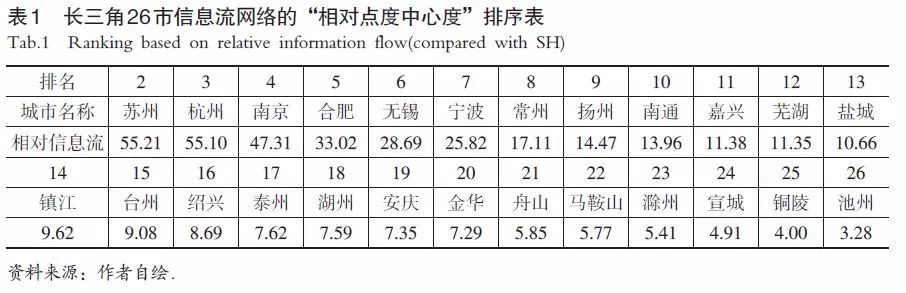

从这一角度重新审视长三角城市群,上海无疑是长三角信息联系的核心枢纽,点度中心度排名第二的苏州也仅为上海的55.21%(表1),2016年上海的信息流联系度总值则占长三角全部城市联系度之和的19.59%。而除合肥、芜湖、盐城三市,《长三角规划》较《长三角地区区域规划(2010-2015)》新增城市的点度中心度均较低,可视为信息流网络意义上的长三角城市群边缘城市,其真正从功能联系意义上融入长三角城市群仍任重道远。

未来,相对边缘的城市欲加速融入长三角城市群,依托城市群区域资源配置谋求更好的发展,需积极链入区域城市网络,凸显其在专业分工领域的特色和优势,以此提升网络区位。尤其是安徽省的若干城市,需把握特定的政策与时代机遇,在我国经济转型、东部地区劳动力及资本等要素外溢的背景下,相应国家号召,在区域及省内核心城市的带动下,从“创新、协调、绿色、开放、共享”等方面入手,进一步优化地区的要素集聚能力,强化与上海、南京等核心城市的产业联系,使地区城镇空间逐渐从“点”向“面域”发展,从而优化长三角“边缘”地区的网络组织。

3 结论与启示

城市群是“在特定的地域范围内具有相当数量的不同性质、类型和等级规模的城市( 包括小集镇),依托一定的自然环境条件,人口密度较大,生产高度技术化,土地利用集约化,以一个或两个特大城市和大城市作为地区经济发展的核心,借助于现代化的交通工具和综合运输网的通达性以及高度发达的信息网络,发生与发展着城市个体之间的内外联系,共同构成一个相对完整的城市群区”(姚士谋,等, 1998),其形成和界定需建立在城市功能联系的基础上。

3.1 总结

(1) 相较中心地理论等经典的空间组织逻辑,以及企业分支机构为测度的城市网络,以信息流为测度的城市联系网络较少地受到行政地域限制,可较客观地反映某城市受区域中其他城市民众的关注程度,间接反映城市在社会经济各方面施与网络其它城市的综合影响。在此情境下,信息流向城市网络顶端汇集,使得上海等核心城市与中小城市的信息连接不再拘泥于“区域核心城市——省会/区域次级中心——中小城市”的多层级模式进行,而是以“核心城市——中小城市”的扁平化“核心——边缘”网络进行高效连接。其结果是核心城市的影响力明显较大,网络结构与城市行政权力结构的关联性更低,区域核心城市有更高的话语权与综合影响力,这也为城市规划的实践探索提供一种打破行政地域禁锢的全新思路,要以开放的思维做规划、谋发展。

(2)“长三角城市群”应被视为一个动态、开放的网络——从规划政策制定的角度,《长三角规划》对该城市群有一个清晰的界线划定——但从实际经济社会联系上,如池州、铜陵、宣城等城市,与城市群其他城市的联系较弱,而在规划城市群范围外的温州、蚌埠等地则与城市群内其它城市联系更加紧密。而未来,随着交通、信息等技术的不断进步,以及该区域经济社会的发展,这一城市群的功能联系边界还将不断拓展和变化。

(3)《长三角规划》中划定的各个“都市圈”范围始终拘于行政等级和辖区的思维限制,如上海与苏锡常在功能联系上早已融为一体,将“苏锡常”这一范畴单独剥离、使得上海成为“孤立”的城市群“核心”现实意义不大;而南京和马鞍山虽划入两个“都市圈”,但现实中无论从“地理”还是“网络”的区位视角判断,其联系均较为紧密;同时不同大城市对具有共同地理临近性的“腹地”有较大程度的“协同辐射”作用,如绍兴受到杭州、上海、宁波的影响均很大,是几大高等级城市的共同腹地。故在规划实践中应认识到,切莫以画地为牢的行政区划思维来定义“都市圈”、“腹地”等概念,出于交通、经济、文化联系等角度考虑,某一城市可以受不同层次空间组织逻辑的影响,也可以在不同范畴上属于多个都市圈。

(4) 虽然长三角是我国较为发达、发育较为成熟的区域,但城市群内部发展不充分、不平衡等问题较为突出,应成为未来区域发展关注的重点。在规划的实施推进工作中,规划部门要基于城市的客观发展水平和差异提供相应的对策支持,加强边缘城市与核心地区的经济社会交通等方面的关联与互动,进而强化边缘城市在区域中的网络链接度和网络地位,进一步提升长三角城市群的整体竞争力。

3.2 政策研究启示

基于“流动空间”理论与“流数据”支撑的城市网络关联度研究,可以为我国的城市群、城镇体系等宏观层面规划提供更加科学的技术支持;为当今规划实践与决策提供一种新的视角,从更广阔的面域对城市、都市圈与城市群的发展进行解读和考量。本文所讨论的信息流即是其中的一种。基于信息流联系的空间组织逻辑,实际的地理空间距离对于城市间联系的影响相对弱化,在市场经济推动下,随着城市建成区的连片发展,“城市群”、“都市圈”的划分界限亦不再清晰。对于规划实践的启示在于,在考虑地理邻近、行政层级等经典区域空间理论要素和原则的同时,更应从城市间联系的内涵——即功能联系、产业联系、交通联系、信息联系等诸多方面对区域空间关系进行定量测度和定性解读。而在规划政策工具的制定上,也无需拘于行政边界、规模等级等传统思路的限制,从更灵活、动态和开放的角度界定空间规划单元,强调中心城市腹地的相互支撑和互补关系,而非过度聚焦中心城市对腹地的竞争关系。

城市信息联系强度与企业联系强度的差异进一步揭示,在信息社会,城市发展应更加着重提升其自身的“软实力”,即,政府等规划决策者应对城市的文化传承、品牌营销等方面更加重视;城市能否吸引游客、资金,提高城市的综合竞争力,不再只关注于高铁站、飞机场等基础设施对城市网络区位的提升,而更应聚焦于为居民、游客、投资者等提供更好的服务与更优质的合作平台。

虽然信息流视角下的城市网络研究仍有数据限制等问题,数据的公开与透明化仍需进一步加强,以便进行更加深入的探究。但由于其可重复性和即时性较好,且有着显著的信息时代特征,值得未来的城市区域研究对该领域进行进一步的挖掘和探索。

作者简介

王启轩,同济大学建筑与城市规划学院,硕士生

张艺帅,同济大学建筑与城市规划学院,博士生

程遥,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,助理教授,通讯作者

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

长按并识别二维码 关注“城市规划学刊”

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展