导

读

北京的非首都功能疏解已经逐渐步入实施阶段,而日本在长达多年的首都功能疏解过程中,积累了很多经验可供北京参考学习,本文将对其进行重点讨论,并结合北京现状提供参考意见。

1

日本首都功能疏解的由来

东京作为首都总是被大量的公司和个人视为获得成功的“理想国”,因而有大量人口涌入首都地区。这种趋势在二战后变得更加明显,导致了日本的政治、管理、经济和文化及其他许多功能在东京的高度集聚。

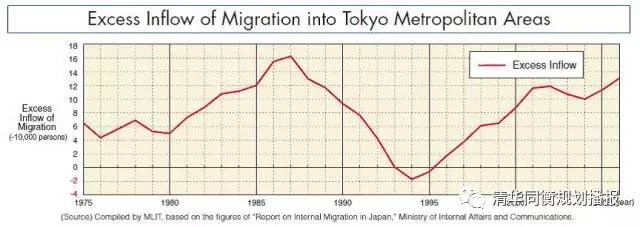

东京大都市地区的超额迁入。资料来源:日本总务省《日本境内迁移报告》

近几十年来,东京大都市地区的超额迁入现象持续存在,1980 年代后期的超额迁入更是达到了前所未有的程度。各种功能在东京的过度集中降低了全国其他地方社区中相似功能的运行水平,导致了刻板、单一的信息与文化的产生。开始有越来越多的人指出这种过度集聚的负面影响。

从20 世纪50 年代起,东京的拥挤带来的不良影响开始日益显著,各方学者、研究人员和其他关心这个问题的人们开始提出很多东京首都功能疏解的建议。1975年2月,日本开始正式考虑迁都或首都功能疏解的问题,国会成员等就新首都的议题成立了“圆桌会议委员会”。日本政府相继颁布的《第三次国家综合开发规划》和《第四次国家综合开发规划》,都将首都功能疏解认定为“国家土地政策的重要问题”。

2

充分的行政储备

从20世纪90年代初开始,日本开始为其首都功能的疏解进行周密的准备工作。

日本首都功能疏解历程

日本首都功能疏解的主要过程。作者自绘

3

迁移之基——《国会及其他机构迁移法案》

1992年底国会通过的《国会及其他机构迁移法案》正式将首都功能疏解写入法律。

《迁移法案》第一条款明确指出,将要进行迁移的是政府立法、行政、司法三大权力的核心功能,具体包括国会、内阁、中央政府办公室和最高法院几个机构,国会及其他机构的迁移仅指上述功能与部门的迁移。该条款明确了迁移的具体内容,并非迁都,而是政府核心功能的迁移。

《迁移法案》第十三、十四条款提出,迁移委员会务必坚持中立立场对迁移事宜进行调查及审议,要求迁移委员会最后出具一份关于迁移选址及有助于国会进行选址决策的相关课题的报告。

《迁移法案》第二十三款明确,迁移的选址决定应通过国会颁布法令进行确定,该决定应尊重迁移委员会的报告。

《迁移法案》体现了国会及其他机构迁移一事的重要性,为整个迁移过程奠定了法律基础,并且对迁移相关工作进行了指导,肯定了迁移委员会报告的重要地位。

4

日本首都功能疏解的指导文件——《国会及其他机构迁移委员会报告》

遵照《迁移法案》的要求,经过大约三年的工作,多达31次的会议,迁移委员会于1999 年12 月发布了《国会及其他机构迁移委员会报告》。

该报告中,日本对其首都功能迁移候选地点的选择过程与方法、首都功能新城的必备要素。

1)迁移候选地点的选择

在首都功能迁移候选地点的选择问题上,客观性与公正性贯穿迁移委员会工作始终,多轮的筛选及深入的调查研究也必不可少。

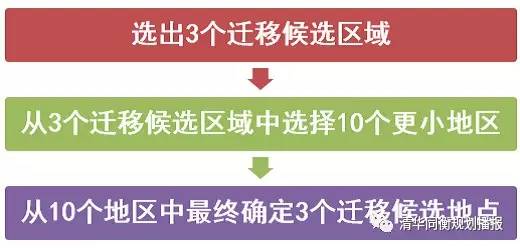

日本首都功能迁移选址的基本框架,作者自绘

第一阶段,迁移委员会基于迁移调查委员会报告中提出的选址标准进行了广泛的综合调查,选出了3个区域在未来进行更细致研究,分别是北斗(Hokuto)、东海(Tokai)、三重-畿央(Mie-Kio)。

第二阶段,迁移委员会邀请了一大批专家依据一系列特征对上述区域进行更进一步评估。迁移委员会还召集了3个区域所涉及辖区的代表进行听证,并派遣迁移委员会委员进行实地考察,在9个地方召开了公众听证会。根据第二阶段针对具体特征进行的详细调研,其中的一些特征被进一步细分或整合,最终有16个特征被列为综合评估的项目。

表1:迁移选址综合评估的16个项目

第三阶段,在对候选地点的进一步考察中,迁移委员会分析了这些区域现有的交通设施,以及这些交通设施已经改善的程度。同时,所涉及辖区中公民的态度也在考虑范围中。对那些横跨多个辖区的地区,也考虑其历史、文化、地理等因素,以及这些地区的人们如何与其他地区的人们相互联系。在这3个区域中,迁移委员会最终选择了10个地区来进行迁移选址进一步的综合评估。

迁移委员会召开专门会议使特定领域的专家能够依据上述16项特征对10个候选区进行更加细致的的量化评估,共有超过70位专家参与了14场这样的会议。

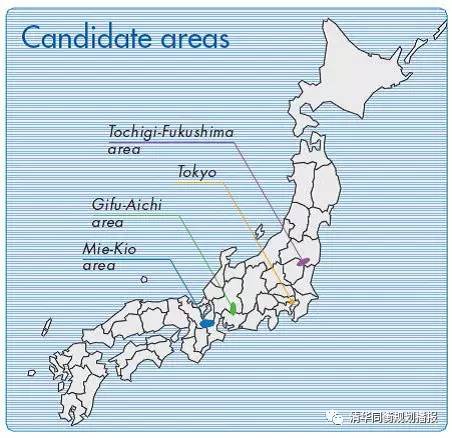

通过层层的调研与审议,迁移委员会确定栃木-福岛地区和岐阜-爱知地区作为首都功能疏解及新城建设的候选地点,同时提出如果三重-畿央地区未来能够拥有高速铁路网络的易达性,它也可以被作为一个候选地点,该地区在之后确实也被列为了首都功能迁移的候选地点。

日本首都功能疏解候选地区(由上到下:栃木- 福岛、岐阜- 爱知、三重- 畿央)

《迁移委员会报告》在总结整个选址过程时说,在最初阶段,任何地区想独立运行首都的功能都将会非常困难。广泛的联系是必须的,这种联系不仅是与东京、仙台、名古屋、京都、大阪等主要城市之间,也是与同一区域内的其他地区之间的。

2)新城的必备要素

《迁移委员会报告》指出首都新城应该能够代表那些象征日本社会进步发展方向的要素。在当时的时代背景下,提出新城设计应该重视四个方面的考虑:建设新的信息网络系统、关注环境、与国际政治活动相关的城市功能、代表国家形象的壮丽景色。

针对已选定的候选地点,《迁移委员会报告》还特别提出两点希望:

为避免土地投机制定出具体策略。迁移委员会强烈要求政府和地方当局尽一切努力避免土地价格的上涨,加强对指定地区的实时监测。地方政府应承担起相应责任。

地方政府应承担起相应的责任。首都功能的疏解将会是一个循序渐进的过程,这个过程从项目自身运行所需的最小的功能迁移开始,会持续相当长的一段时间。地方政府需要在这个过程中承担一部分责任,认真履行它们被指派的职责,包括对新的土地征收政策制定实施规划,解决在当前地方政府系统中存在的问题等。

5

副中心建设

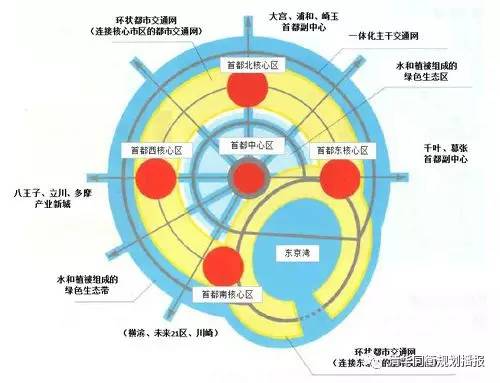

在对国会及其他机构迁移进行审议的同时,日本也通过副中心建设来应对东京过度拥挤带来的诸多问题,其中以新宿副中心的建设最为成功。1958年东京都成立了“东京整备委员会”,决定开发新宿、池袋和涩谷3个副中心。之后在20世纪八九十年代又建立了上野(浅草)、大崎、锦糸町(龟户)和东京临海4个副中心。在每个副中心里,都建有完善的办公、购物和休闲设施,有效分散了东京中心城区的压力。

上世纪下半叶,日本在东京城市圈外加大了新城建设力度,如多摩新城、港北新城和千叶新城等。通过5次修订和落实《首都圈基本规划》,东京建成了“中心区-副中心-周边新城-邻县中心”的多中心多圈层的城市格局。

日本13年前的首都圈整体规划。来源:网络

6

日本经验对北京非首都功能疏解的借鉴意义

1)首都功能疏解的各个阶段皆需严密

论证首都功能的疏解工程庞大,它对区域乃至国家都会产生一定的影响,因而其中的决策应慎之又慎。

疏解前应明确疏解的对象,严格界定非首都功能,日本在其《迁移法案》第一条款中就明确该迁移并非迁都,而是对国家的行政核心功能进行迁移。随后,应对其确定的非首都功能进行逐项规划,对每一项功能的疏解进行可行性论证,确定疏解方式、相关政策,保证疏解过程中功能承接地与疏解功能的完美对接。

选址是首都功能疏解的一项核心课题,日本国会及其他机构迁移的选址经历了一个极为漫长的过程,从3个选址大区域的确定,到对其中10个地区的比较,再到3个候选地区的确定,经过了多轮研究审议,至今仍对选址的最终确定进行着细致调查。

在功能疏解的选址过程中,可以参考日本迁移委员会报告中的一些选址标准、新城必备要素等,严密分析候选地点的地理条件、发展状态、与其他地区的关系等,全方位比较后进行综合决策。

2)应制订相关政策避免土地投机的发生

首都功能疏解的承接地特别是首都行政功能疏解的承接地会出现人口的涌入,从而引起功能以外的资源的大量需求,比如住房、交通、教育、医疗等等。这些需求不可避免地会引起土地价格的升高甚至飞涨。

以北京为例,目前周边的相关地区已经出现了因首都功能疏解而导致的房价飞涨,比如通州、保定;在相关政策尚未明晰的情况下,很多土地产权人、开发商已经开始以此为噱头进行宣传,哄抬地价、房价。一旦相关政策公布,而实际情况与当前的大众预测有差池,这些都可能会成为未来社会不稳定的因素。因此,北京仍应出台相关政策来严格控制土地的交易、住房的价格,避免相关投机行为的发生,也为未来的功能承接创造一个好的环境。

本内容由清华同衡 科技情报室提供

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展