原文始发于微信公众号(乡村与城镇建设):【2019.1期】从非农化到城镇化:工业镇转型升级的路径研究——以珠三角地区为例

——据说搞村镇的都关注了我们——

改革开放以来,珠三角作为工业化及城镇化的前沿阵地,涌现出众多工业专业镇及世界级产业集群。当下,工业镇进入转型发展阶段,面临公共服务缺失、环境品质低下、用地效率粗放、人才引进困难等困境,凸显“高速度、低质量”的问题,其本质是城镇化质量滞后于经济发展水平。低品质的城镇空间无法集聚转型升级所需要的生产及生活要素,制约了工业镇的转型升级。2015年12月,中央城市工作会议提出高质量发展是未来城市建设的重要目标。进入存量规划时期,珠三角的工业镇迫切需要通过提升城镇化质量,提供满足转型发展的空间载体,实现高质量发展。

工业化与城镇化的关系历来是国内外学者研究的重点。在宏观层面,国外学者研究工业化与城镇化的关系,形成了以库兹涅茨等学者为代表的工业化发展阶段的经典理论[1];国内学者以陈佳贵、顾朝林等为代表研究国内工业化与城镇化发展阶段[2-3]。在中微观层面,国内学者多聚焦于工业化与城镇化不协调带来的问题及工业村镇转型发展的问题。部分学者以珠三角为例,认为产业带动城镇化发展的传统路径不再适合城市发展需求[4],探讨不同产业发展与城镇空间变化的时空过程,提出城镇用地功能、提升空间效率等策略,以实现“产城互动”的良好循环[5]。对于珠三角工业村镇的转型发展问题,国内研究集中于三方面,一是针对专业镇的产业转型问题提出对策,通过梳理专业镇的产业发展历程,从产业链建构的角度,提出产业升级的影响因素及面临的区域竞争、要素密集型发展模式难以为继、人才引进等困境,提出从培育本地创新能力、融入全球产业链、优化城市服务功能等策略[6-9];二是针对工业镇城镇更新改造,从“三旧改造”的角度,分析村镇工业化地区更新改造的土地制度与政策交织、利益主体行为超越等困境[10],认为在保障现有利益分配格局基础上,通过增量利益分配构建区域发展联盟是改造的关键[11-12];第三,从空间特征的角度,研究珠三角工业村镇造成的“半城市化”发展的问题,以佛山等地区为例,分析以村庄为单元的土地开发导致空间碎片化及半城市化的影响,提出通过土地开发治理,避免小尺度的土地开发统筹等实现效率提升及改善空间品质的对策[13]。国内学者对工业镇的产业升级策略、空间现状特征、形成机制、“三旧改造”及城镇更新策略等研究较多,但对产业转型升级与空间的供需关系研究不多,探讨城镇产业升级对空间的需求及其供给策略应是推动城镇高质量发展的重要议题。因此,本文立足于空间视角,分析工业镇转型升级的空间需求,总结珠三角不同工业镇逐步实现转型升级的探索经验,以资本三次循环的理论为指导,探索新的空间生产方式,提供转型升级所需的空间载体,为众多珠三角工业镇的转型升级实践提供借鉴。

问题:增长不等于发展,空间供需错配

珠三角工业镇是改革开放后依托地理区位优势及政策条件,以乡镇企业或外资企业为主体,发展成为“一镇一品”或“一镇多品”的工业特色镇。工业镇主要承担产业链中的“组装、加工”等环节,产业发展依托资源驱动,企业多为劳动力密集型及资金密集型产业。工业镇已经成为珠三角城市发展的主导经济力量之一,以佛山市为例,佛山市38个工业专业镇(街道),对佛山经济总量的贡献率保持在80%以上[14]。

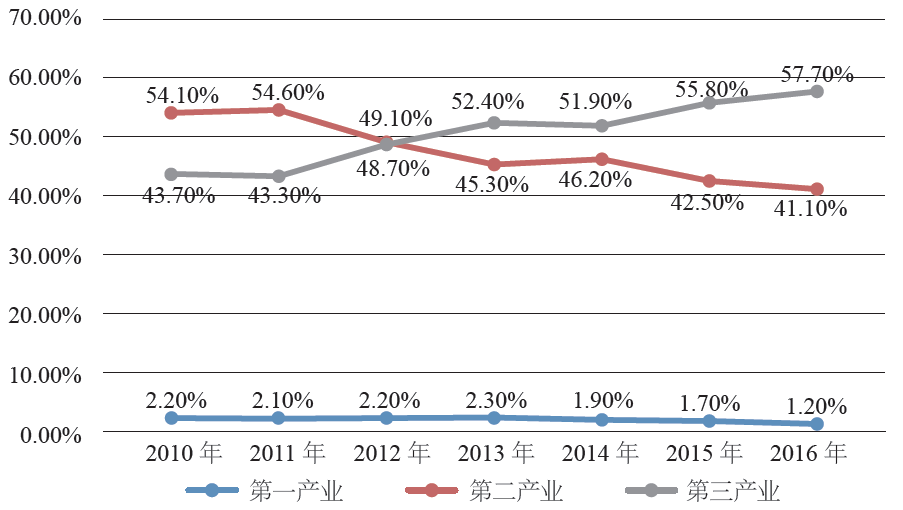

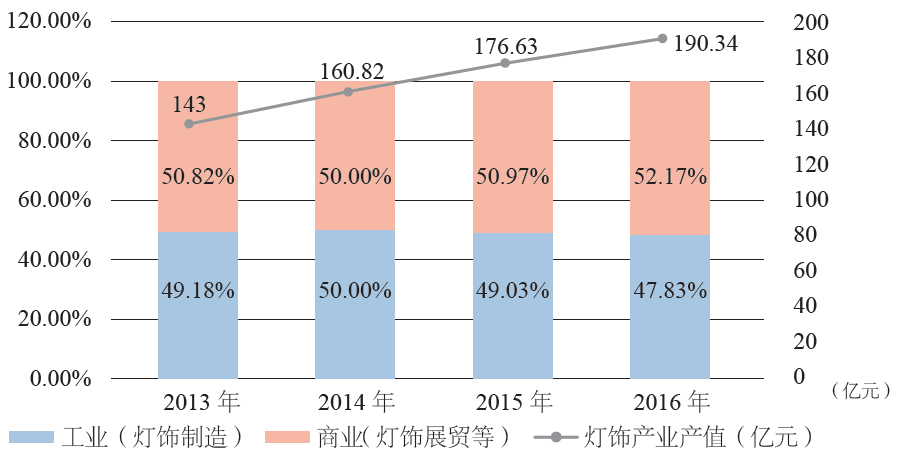

目前,珠三角工业镇处于转型升级阶段。Humphrey认为产业升级包括四种方式,分别为工艺升级(效率提升)、产品升级(质量提升)、产业功能转变(向产业链条两端延伸)、产业类型升级(跨产业链转变)[5]。珠三角工业镇产业转型的特征体现在产业结构持续调整,服务业比重不断增加;产业类型拓展,产业链延长,生产性服务业规模持续扩大;产业集群效益明显,形成“龙头企业+配套企业”的产业格局。产业升级是以某个方向为主,多个方向并行的过程。以中山市古镇镇为例,其主导产业是灯饰制造,自2012年以来,产业结构调整显著,表现在产业产值不断提升的情况下,第三产业占经济总量的比重逐步超过第二产业,制造业企业数量及产值持续下降,生产性服务业的企业数量及产值持续上升。在此过程中,古镇镇沿着生产工艺升级、产品质量提升及产业功能转变等多个方向实现产业升级(图1、图2)。

图1 2010—2016年古镇镇产业结构变化图

资料来源:古镇镇统计公报。

图2 古镇镇制造业及展贸业企业数量比较图

资料来源:作者自绘。

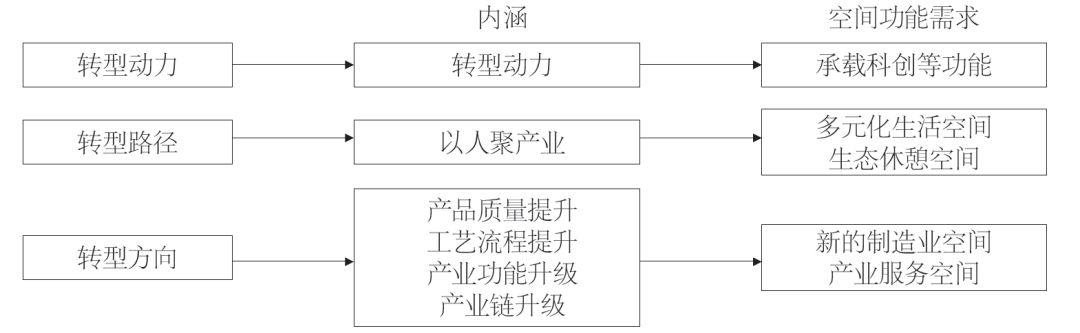

发展动力转变催生新的产业空间需求。由原来的要素驱动、资金驱动转向技术及创新驱动,由劳动密集型产业向资金与技术密集型产业转变,需要承载科技创新、金融财务、知识产权服务等功能的空间。

产业转型发展路径从“以产业聚人”向“以人聚产业”转变,需要人性化及多元化的生活空间。聚集人才的关键在于满足各类型人才的就业及生活需求,提供的技术提升及转化的机会,产业平台须融合生活、文化、休憩等功能,并嵌入区域生态体系,营造生态宜人的休憩环境。

产业转型升级的方向多元化,催生多元化的产业空间需求。向产业链两端延伸需要植入研发、物流、展示等生产性服务功能,需要各类型服务业空间;产业链的更替即是改变主导产业的类型,需要新的生产空间;产品质量提升及工艺流程的改进也需要对原有的产业空间进行调整,以满足新的生产工艺需求,例如更新生产设备,降低生产线的普通工人数量等(图3)。

图3 产业转型升级阶段对产业空间的需求

资料来源:作者自绘。

产业转型升级面临的困境主要体现在空间供给难以满足需求,具体表现如下。

(1)产业地块更新导致去工业化,优质生产空间供给不足。在产业地块更新改造过程中,产业用地改造以商业设施及住宅为主而产业为辅,也较少涉及创新空间、公共服务设施及基础设施建设。例如,中山市小榄镇是五金专业镇,三旧改造规划中工业用地由49%降为24.3%,居住用地由37%提升到54.4%,超过50%的三旧地块改造为居住用地,产业用地多为碎片化的工业项目[15]。

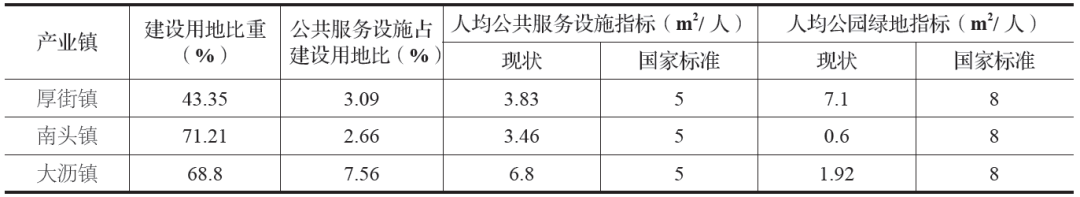

(2)空间功能碎片化,新型产业平台难进驻。珠三角工业镇现状建设用地占比较大,大部分镇超过30%(表1)。产业用地沿交通干道拓展,形成“工厂+村庄+镇区”的空间格局,地块面积零散,用地权属复杂,用地效率低下。新增产业平台难以进驻,存量旧厂房改造难度大。

表1 珠三角部分产业镇用地数据统计表

资料来源:参考文献[16][17][18]。

(3)城镇公共服务水平低,无法吸引新业态。工业镇的公共服务设施配套以“镇+村”两级为主体,设施的规模及类型不足,服务水平提升缓慢,与城镇经济体量、人口规模等不匹配,呈现“小马拉大车”的情况。缺乏层次多样、类型多元、品质高的公共服务设施,难以吸引高层次人才。

(4)村镇工业园区陷入“物业出租模式”的路径锁定。工业镇的产业用地及厂房等的经营主体多为村集体,依赖“土地(厂房)租赁—收租”的模式,仅提供基本的生产空间,无法提供多元化的生活服务设施。

(5)产业集群效应凸显,跨镇域协调不足。产业布局由“一镇一品”向“一品多镇”或“一镇多品”转变,产业集群呈现“主导镇+配套镇”的格局。产业及经济联系已突破行政边界的范围,但产业集群内相邻镇之间的用地布局、设施配置、道路交通联系等协调不足,阻碍生产要素流通。

工业镇的产业用地供给、空间功能结构、公共服务水平、产业空间供给机制等方面均难以满足产业转型升级的需求,本质是产业转型的空间需求与工业镇现状空间供给不匹配。

原因:传统发展模式及其负外部性

改革开放后至1995年,工业化处于快速发展时期。珠三角地区凭借政策优势及区位条件,对外贸易等外向型经济和乡镇企业迅速发展,出现“村村点火、户户冒烟”的景象,发展劳动密集型产业,外来人口迅速集聚,城镇化率快速提高,1993年珠三角城镇化水平为38.3%,比全国平均水平高出近10.7个百分点[19]。90年代后,伴随专业镇及产业集群的形成逐步出现专业市场。此时期工业镇的产业空间主要沿道路布局,如珠三角西岸地区的乐从镇、龙江镇、小榄镇等,沿105国道形成产业带。

1995年至2008年,工业化转入中期阶段。受国际经济环境及国内调控政策影响,“三来一补”产业不再占主导地位,高新技术类的产业平台出现,村镇产业逐步向工业园区集中。工业镇的服务功能有所提升,“村、厂、镇”混杂碎片化的空间格局形成。

2008年至今,进入转型发展阶段。产业发展动力要素转变为技术、人才、资金等,产业用地效率有所提升,企业选址更侧重生产性服务及生活性服务配套,产业升级伴随三旧改造快速推进,创意园、科技城等新型产业空间涌现。

珠三角工业镇从粗放发展转变为集约发展,从依托低成本劳动力及土地资源发展转变为依托技术创新发展,体现发展动力、发展主体、发展模式的转变。

珠三角在改革开发初期形成以工业化推动非农化的模式,推动乡镇和民营企业快速发展,企业集聚大量的外来人口,形成“半城市化”地区。其发展模式关键在于发展主体及发展路径。

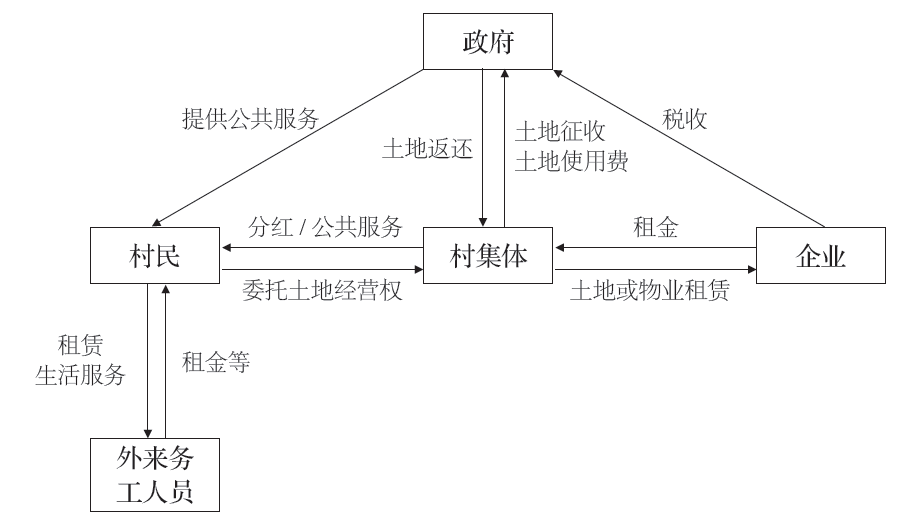

村镇主导下的“多个轮子一起转”推动快速工业化。镇政府、村集体、村小组、村民等均为发展主体,自下而上形成的“多个轮子一起转”的发展模式激活村集体及村民等发展主体对于发展工业的积极性。村民与村集体形成“委托—代理”关系[20],村集体与村民、镇政府等形成“增长联盟”,通过土地租赁、物业租赁等方式,迅速实现工业化及非农化。村民通过出租物业或收取分红获得利益,村集体通过出租物业或自主经营物业获得收益,企业获得利润,政府获得税收。

城镇发展形成路径依赖。企业依赖低成本,产业类型以劳动密集型为主,仅嵌入产业链条的制造环节或展贸环节,产业链条短,附加值低,企业同构现象明显,如家具、服装等;部分产业龙头企业带动效应明显,如家电产业。村集体及村民过于依赖“租赁经济”,导致用地性质及产业发展的非农化,形成“制造+租赁+展贸”的产业格局,居民生活品质及城镇建设水平呈现“半城半乡”的特征(图4)。

图4 村镇工业化下的各主体关系示意图

资料来源:作者自绘。

传统“以业兴城”模式的负外部性体现在城镇化的“高低矛盾”,表现在人口城镇化率高,公共设施配套标准低,以服务本地居民为主,呈现“城市体量、村镇配置”的特征;建设用地占比高、用地效率低;产业产能规模大,生产性服务业配置不足等。以东莞市厚街镇为例,作为家具及皮具专业镇,常住人口约43.8万人,其中外来人口占78%,建设用地量占镇域面积43.09%,地均GDP为7.1亿元/平方公里,高于珠三角平均水平,但人均公共服务设施为3.8平方米,人均公园绿地面积为7平方米[16],距离国家标准尚有差距,未能满足产业发展及居民生活需求。

空间功能单一、增量产业空间不足、配套水平低、“半城半乡”的混杂环境及村镇为主导、自下而上的供给模式与产业转型所需要的功能多元化、环境品质高、城镇服务完善的空间要求不匹配。以工业化推动城镇化的传统模式无法跳出“高水平非农化,低水平城镇化”的困局,难满足产业升级需求。

实践:以城镇化推动产业转型升级的探索——以珠三角多个工业镇为例

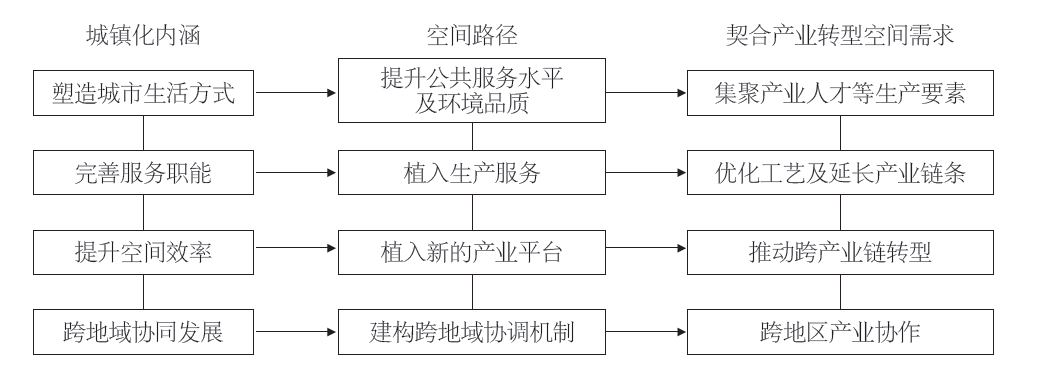

城镇化是伴随工业化发展,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程[21]。城镇化内涵包括“量和质”两大层面,“量”即城镇化的速度及规模,体现站在经济结构、土地利用、人口就业的非农化率等方面;“质”即城镇化的效率与水平,包括公共服务质量、环境品质、土地利用效率、居民生活方式等,体现在对人、对自然环境的关注。本文关注如何通过提升城镇化的“质”,提供产业转型升级的空间基础,推动工业镇转型升级。珠三角工业镇的实践主要包括以下四个方面。

工业镇通过植入公共服务设施及公园绿地等休憩设施,塑造公共服务中心,提升空间品质及宜居性,改变“村镇配套+世界级产业集群”的现状。以优质公共服务吸引各类型产业人才,推动外来就业人口实现本地城镇化。在空间上,可围绕公共休憩空间布局公共服务设施,提高空间品质。以顺德区北滘镇为例,家电配套制造产业产值超过1000亿元,规模超过全国家电总产值的10%,目标是打造家电全产业链。北滘镇通过建设十二年制学校、企业孵化器、体育公园、人才公寓的方式,吸引人才进驻,设施围绕家电产业集群布局,满足居民及企业职工获取多元化公共服务的需求(图5)。

图5 北滘镇北滘新城的功能分区及业态规划图

资料来源:参考文献[22]。

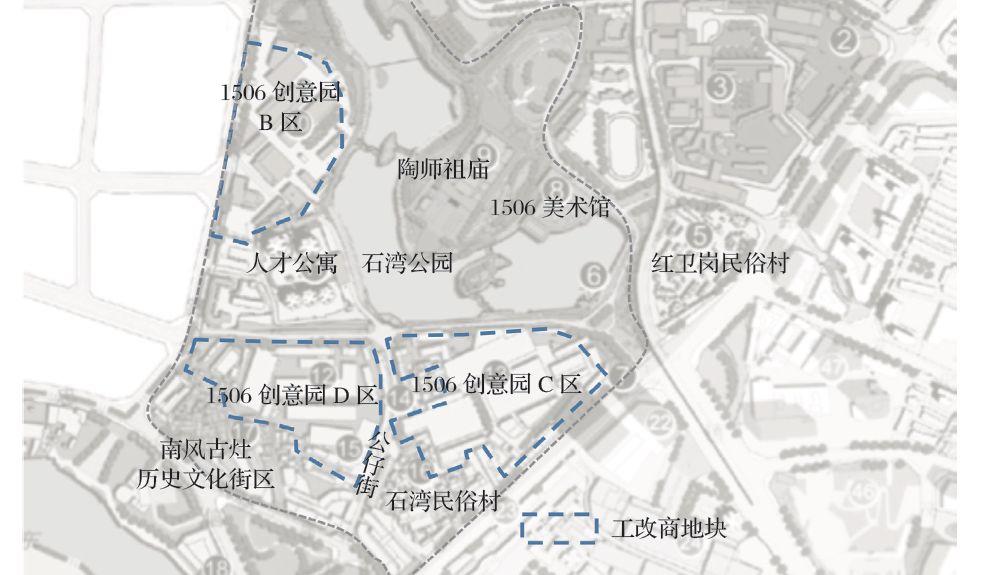

传统工业镇通过建构针对特色产业的生产性服务空间,实现生产性服务本地化,降低中小企业在研发、测试、知识产权、融资等方面的成本;延长产业链条,提高产业附加值。以佛山市石湾镇街道为例,石湾镇原是建筑陶瓷和艺术陶瓷生产的重要基地,随着生产环节外迁,逐步转为陶瓷批发市场。地方引入社会资本,结合旧厂房改造,建设1506创意园、佛山泛家居创意园及佛山国际家居博览城,提供科研、文创、展贸空间,建设陶瓷创新中心及华南地区展贸基地,实现产业类型由制造业向创意、研发、展贸业转变(图6)。

图6 石湾镇街道1506 创意园改造地块及功能示意图

资料来源:作者自绘。

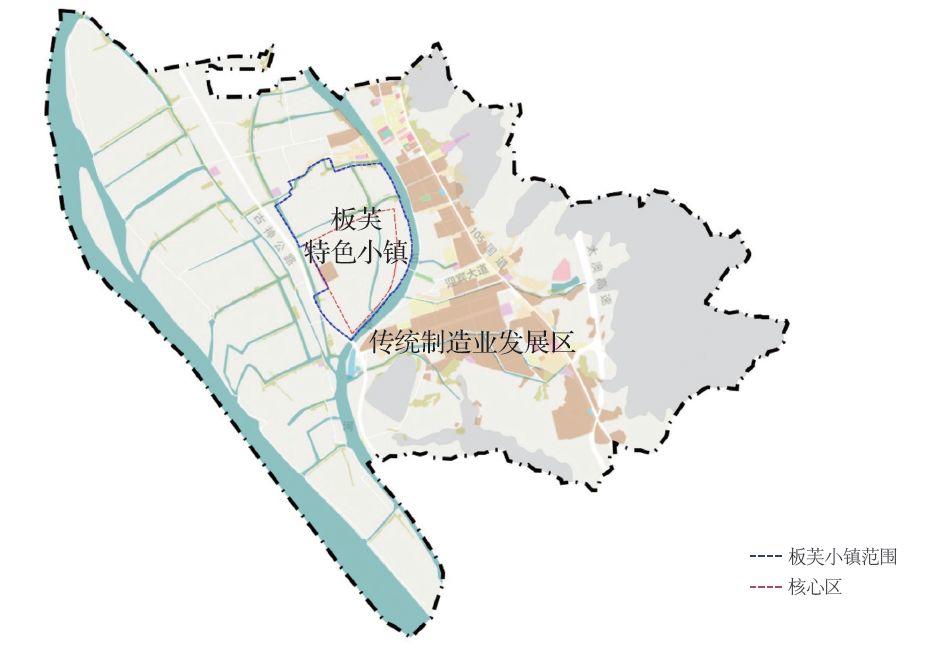

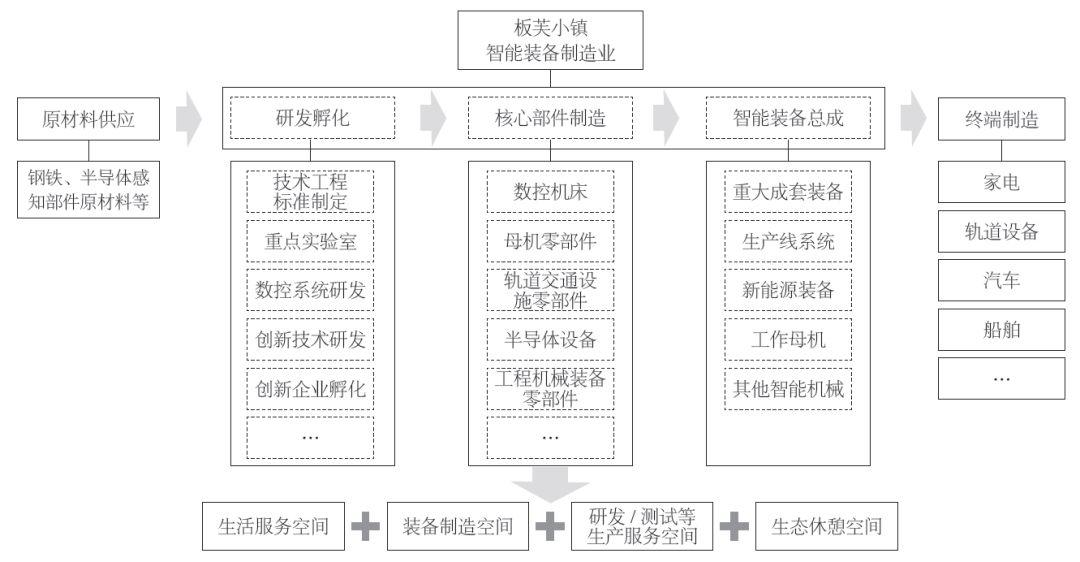

通过植入新平台,改变传统产业类型,引入新兴产业,实现产业转型。另一方面,通过合理规划产业空间布局及产业用地开放强度,提升用地效率。以中山市板芙镇为例,板芙镇人口10万,以家具、玩具、衣服等传统制造业为主导产业,2016年启动智能装备制造特色小镇建设,目前已招商运营14家装备制造业企业,实现跨产业链的转型。应对新兴产业对生产、生活、生态等空间的需求,板芙镇在智能装备制造特色小镇片区培育综合性的服务中心,配置学校、商业综合体、会展中心、湿地公园等设施,提升全镇的空间品质及城镇公共服务水平(图7、图8)。

图7 板芙智能装备特色小镇在板芙镇的区位图

资料来源:作者自绘。

图8 智能装备制造业对空间的需求示意图

资料来源:作者自绘。

传统村镇各自发展导致产业空间布局碎片化、道路体系通达性不足、公共服务低效供给及环境污染治理难治理等问题。搭建村镇协调治理平台是解决功能碎片化、提升环境品质的前提,也是产业转型的支撑条件。以顺德区为例,为突破行政范围,提升产业集群的运营效率,联动多个镇区,顺德在“区—镇”两级单元之间叠加“片区管委会”,形成“区—片区—镇”的管理架构,加强公共服务设施、道路连接等问题的协作(图9)。

图9 顺德区三大片区管理架构设置示意图

资料来源:作者自绘。

城镇化的质量体现在在与经济水平相匹配的生活方式、生产方式、空间效率及村镇协作模式上。多元便捷的城镇生活服务、完备的生产性服务、紧凑高效的产业平台及跨村镇的协作方式是推动工业镇产业转型的基础条件。

路径:转变空间生产方式,提升城镇化质量

城镇化的质量决定产业转型升级的进程。各工业镇需通过改变城镇空间生产的机制实现城镇化质量的提升。

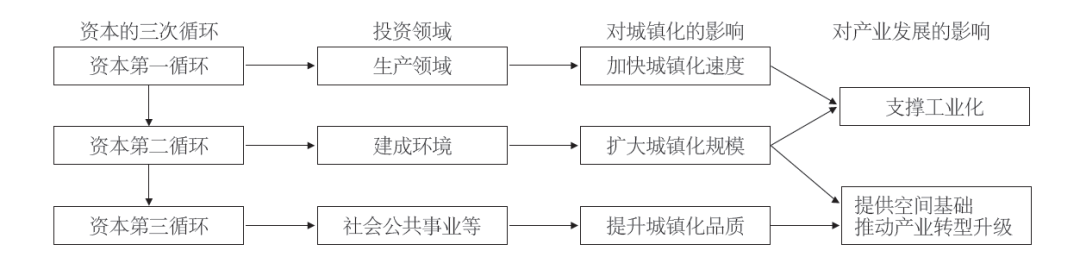

a.资本三次循环推动城镇化发展

大卫·哈维认为资本循环决定空间生产,资本转移和空间生产过程包括三级资本循环的体系,初级循环是资本在生产领域流通,如资本投资于工业化生产过程;资本第二循环是资本投资于建成环境,包括土地、房地产等,实现空间资本化;资本第三循环是投资于科技研究与劳动力再生产有关的社会公共事业等[23]。

资本在三级循环中不断转移,重塑城市空间特征,一次循环影响工业化,二三次循环决定城镇化的规模及质量。对于珠三角地区而言,资本已经实现由第一循环走向第二循环,第一循环推动工业化快速发展,第二循环推动城镇规模扩大,提高城镇化率。如今,各工业镇已经在积极引导资本进入第三循环,通过重构空间功能格局,提升城镇化品质,培育新的发展动力。

b.城镇化质量是产业转型升级的基础

产业升级的本质是产业附加值的提升,产业发展的路径从“以业聚人,以人兴城”向“以城聚人、以人兴业”转变。城镇化质体现在城镇空间上,包括城镇公共服务水平、空间利用效率、环境品质等方面,而城镇空间是集聚产业转型升级要素的载体和基础。

城镇化的空间生产在初级循环投资于工业生产和二次循环转向建成环境后,产业转型升级集中表现为资本的第二次循环及第三次循环转变,通过加快资本的第三次循环,提升城镇化质量,加快集聚制造业转型升级所需的生产要素,推动产业升级(图10)。

图10 资本三次循环与城镇化、产业升级的关系示意图

资料来源:作者自绘。

a.重塑空间功能格局

城镇化推动产业转型发展,本质是空间营造从以经济产业为中心,转向以人为中心。通过提升公共服务水平及环境品质,营造城市型的生活方式,为企业就业人员提供多元化生活选择;通过完善生产性服务功能,延长产业链条,提高产业附加值;通过植入新的产业平台,提升产业空间利用效率。实现以高品质的城市空间,引导高级生产要素集聚,推动产业转型升级。

b.提供机制保障

工业镇产业转型亟需协调政府、村集体、村民、企业、企业职工等多个发展主体的关系。改变“放水养鱼”“各自为政”松散的发展模式,避免利益至上的资本主导空间生产,提高政府在空间生产中的干预程度,“自上而下”的导控及激发“自下而上”的活力相结合,保障空间的公共性及品质性。提供跨镇域协调发展的平台,协调镇与镇、村与村的关系,为产业转型升级提供机制保障(图11)。

图11 城镇化推动产业转型的空间路径建构示意图

资料来源:作者自绘。

总结:城镇化提供产业转型升级的空间基础

产业转型升级的本质是产业附加值的提升,产业转型的不同方向催生不同的空间需求。珠三角的工业镇依托“多个轮子一起转”的发展模式,实现快速非农化,却导致城镇化质量低下,城镇空间供给与产业转型升级的空间需求不匹配。“低质量城镇化”的空间特征难满足产业升级需求。提升城镇化质量是珠三角工业镇转型升级的必由之路。

在实践层面,珠三角各专业镇已探索通过提升城镇化质量,加快产业转型升级。在理论层面,产业转型升级集中表现为资本的第二次循环及第三次循环转变,资本的第三循环投资于社会公共事业,提供集聚高级生产要素的空间基础。由此可知,工业镇产业转型升级须转变发展方式,由“以业兴城”转变为“以城兴业”,通过提升公共服务水平及空间品质,营造城镇生活方式,吸引人才等生产要素集聚;通过植入生产型服务设施,完善生产服务功能,延长产业链条;通过植入或更新产业空间,提高产业空间利用效率;通过建构跨地域协调机制,提供产业跨地域协作的机制保障,从而推动产业转型升级。

参考文献

[1]许学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]陈佳贵,黄群慧,钟宏武,等.中国地区工业化进程的综合评价和特征分析[J].经济研究,2006(6):4-15.

[3]顾朝林,于涛方,李王鸣.中国城市化——格局、过程、机理[M].北京:科学出版社,2008.

[4]吕惠萍,匡耀求.基于产业发展的城镇化可持续发展研究[J].经济地理,2015,35(1):82-88.

[5]陈伟莲,张虹鸥,吴旗韬,等.珠江三角洲城镇群产业结构演变的城镇空间响应强度[J].热带地理,2014,34(4):544-552.

[6]沈静,魏成.全球价值链下的顺德家电产业集群升级[J].热带地理,2009,29(2):134-139.

[7]刘丽辉,杨望成,辛焕平.珠三角制造业专业镇转型升级探析——以佛山大沥镇为例[J].佛山科学技术学院学报,2013,31(4):62-66.

[8]周春山,李福映,张国俊.基于全球价值链视角的传统制造业升级研究——以汕头为例[J].地域研究与开发,2014,33(1):28-33.

[9]刘卫,凌筱舒.珠三角专业镇传统产业转型升级模式及其规划策略研究——以增城市新塘镇为例[J].南方建筑,2014(6):84-87.

[10]陈晨,赵民,刘宏.珠三角“三旧”改造中的土地利益格局重构及其运作机制——以佛山市“三旧”改造经验为例[J].中国名城,2013(1):33-40.

[11]杨廉,袁奇峰.珠三角“三旧”改造中的土地整合模式——以佛山市南海区联滘地区为例[J].城市规划学刊,2010(2):14-20.

[12]袁奇峰,钱天乐,郭炎.重建“社会资本”推动城市更新——联滘地区“三旧”改造中协商型发展联盟的构建[J].城市规划,2015,39(9):64-73.

[13]郭炎,袁奇峰,李志刚,等.破碎的半城市化空间:土地开发治理转型的诱致逻辑——佛山市南海区为例[J].城市发展研究,2017,24(9):15-25.

[14]专业镇:佛山经济转型升级的主战场[EB/OL].(2016-06-15).http://tech.southcn.com/t/2016-06/15/content_149468193.htm.

[15]中山市小榄镇规划所.小榄镇三旧改造专项规划(2010—2015年)[Z],2015.

[16]东莞市厚街镇人民政府,东莞市城建规划设计院.莞市厚街镇总体规划修改(2012-2020)[Z],2016.

[17]中山市南头镇人民政府,广东华方工程设计有限公司.中山市南头镇总体规划(2015-2020年)修编[Z],2017.

[18]佛山市规划局南海分局,佛山市南海区大沥镇政府,广州市城市规划勘测设计研究院,Eco株式会社都市环境规划研究所.佛山市南海区大沥组团总体规划(2004-2020)[Z],2006.

[19]国家统计局城市社会经济调查总队.中国城市统计年鉴(1993—1994)[M].北京:中国统计出版社,1995.

[20]杨廉,袁奇峰.基于村庄集体土地开发的农村城市化模式研究——佛山市南海区为例[J].城市规划学刊,2012(6):34-41.

[21]国家发展和改革委员会.国家新型城镇化规划(2014—2020年)[Z],2014.

[22]佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心,广东顺建规划设计研究院有限公司.佛山市顺德区北滘特色小镇发展建设规划[Z],2017.

[23]郭文.“空间的生产”内涵、逻辑体系及对中国新型城镇化实践的思考[J].经济地理,2014,34(6):33-40.

作者简介:

李建学,广东省城乡规划设计研究院主创工程师,高级规划师。

获得奖项:

“2018年首届全国小城镇研究论文竞赛”二等奖。

版权声明:

原文刊登于《小城镇建设》杂志2019年1月刊,版权为小城镇建设杂志社所有,本文在原文的基础上经过删减。

《小城镇建设》杂志订阅请点击左下角“阅读原文”或文章上方“乡村与城镇建设”查看下方底菜单获取。

《小城镇建设》杂志真诚期待与业内各方进行合作宣传。了解更多《小城镇建设》杂志信息,请搜索微信公众号“乡村与城镇建设”或识别下方二维码关注。

杂志官网:www.dosct.cn

电子信箱:bj_xczjs@vip.163.com

xczjs@vip.sina.com

咨询电话:010-88362101/68340120

扫描二维码关注

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展