原文始发于微信公众号(SYSU城市化研究院):【研究】粤港澳大湾区:全球“巨型城市区域”

李 郇 中山大学地理科学与规划学院教授、博导;中山大学城市化研究院院长

周金苗 中山大学地理科学与规划学院硕士研究生

黄耀福 广州中大城乡规划设计研究院有限公司规划师

黄玫瑜 广州中大城乡规划设计研究院有限公司规划师

文章有所精简,原文刊载:李郇,周金苗,黄耀福,黄玫瑜. 从巨型城市区域视角审视粤港澳大湾区空间结构[J]. 地理科学进展, 2018, 37(12): 1609-1622.

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

摘要:

粤港澳大湾区是全球高度城市化地区之一。本文引介巨型城市区域理论来审视粤港澳大湾区的空间结构发展,从边界、功能、核心区、区域基础设施4个维度进行分析。

未来粤港澳大湾区将呈现四大发展趋势:一是去边界化趋势显著,大湾区内部边界地区将快速发展;二是产业区将成为网络化的功能区块,并取代城市成为地区参与全球竞争的基本单元;三是广佛、港深两大核心区将形成;四是轨道公交化趋势,大湾区共享交通枢纽与公服设施。按发展趋势预测,未来粤港澳大湾区空间结构将形成“两核+若干功能区”的新格局。

关键词:巨型城市区域;粤港澳大湾区;区域一体化;空间结构

1

引言

当今全球经济处于区域一体化进程中,中国珠三角、长三角、京津冀三大城市群的一体化引人注目。珠三角是全球人口高密度集聚的城市化地区,土地面积4.22 万km2,2016 年常住人口约5720 万,同年GDP 总量约9.2 万亿元。2016 年广东省政府报告提出构建“粤港澳大湾区”,范围包括珠三角9个城市和香港、澳门2 个特别行政区。

历经1989 年《珠三角城镇体系规划》、1994 年《珠江三角洲经济区城市群规划》、2004 年《珠三角城镇群协调发展规划》、2008 年《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》、2009 年《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划》、2014 年《珠江三角洲全域空间规划(2015-2020 年)》,粤港澳大湾区是珠江三角洲地区规划建设发展的延续。

粤港澳大湾区正式将香港、澳门纳入规划范畴,实现了跨行政等级的区域一体化。香港的加入使得珠江三角洲提升到粤港澳大湾区层面,经济总量、人口规模和密度、基础设施、规划层级等也随之发生巨大改变,成为与纽约大湾区、东京大湾区、旧金山大湾区相当的全球“巨型城市区域(Mega-City Region)”之一(Lin et al, 1994; Thong et al, 1995; Sit et al, 1997; Hall, 1999),因此有必要从巨型城市区域的角度,重新审视该城市化地区的发展。

图源:全景网

本文在对欧洲巨型城市区域空间结构相关研究进行综述的基础上,阐述巨型城市区域空间结构主要内涵,建构边界—产业—区域基础设施的分析框架,研究珠三角空间一体化特征,并判断粤港澳大湾区的发展趋势,展望其空间结构,以期为促进粤港澳大湾区的发展提供参考。

通过对粤港澳大湾区的重新审视,本文尝试以同一维度的研究范式将其与全球巨型城市区域研究进行对比,以便为中国其他巨型城市区域的研究提供启发与建议。

2

巨型城市区域空间结构相关研究

城市区域空间结构研究由来已久。19 世纪30年代,农业区位论、工业区位论、城市区位论、市场区位论等古典区位论兴起,这些理论在均质区的假设下静态地分析城市内部空间结构。

20 世纪50 年代,相关研究开始转向动态分析视角以及更大的研究范围——城市区域,佩鲁的增长极理论、缪尔达尔的累积循环因果关系理论、弗里德曼的中心—边缘理论等是这一时期的代表(马国霞等, 2005),其中弗里德曼的中心—边缘理论提出,区域经济增长过程中,区域内各空间子系统必然突破自身传统边界,从各自独立的单个城市重组为功能相互依存的城市体系( 陈修颖, 2003; 李辉, 2007; 郭腾云等,2009),即区域一体化。区域一体化的核心是空间发展,空间发展的核心是演变。区域一体化重塑了城市区域的空间组织,多个城市演变成为功能联系紧密的城市群。

20 世纪80 年代以来,随着信息技术高速发展,经济全球化步伐加快,全球区域一体化进程持续推进,明显不同于以往的城市区域现象的逐渐演进。区域空间结构研究也随之进入新阶段,以Manuel Castells“流空间”为代表的区域网络空间结构理论受到国内外学界广泛认可(Sassen, 1998; Beaverstock et al, 2000; 陈修颖, 2003; 马国霞等, 2005; 刘艳军等, 2006; Hall, 2009; 李国平等, 2012)。

图源:全景网

20 世纪末以来,学者们在东亚、欧洲、北美均观察到了全新的城市区域现象,并将这一城市区域称之为“巨型城市区域(Mega-City Region)”,类似的概念还有多中心城市区域(Polynetic Urban Region, PUR) 等(Parr, 2004, 2014),并开启了全球城市区域“多中心网络研究(Polynet Study)”。

在此需要说明的是,巨型城市区域与城市群虽同为强调有机联系的城市区域概念(姚士谋, 1992; 姚士谋等, 1992; 顾朝林,2009; 陈美玲, 2011),但城市群概念更为广泛,尺度空间上囊括了大中小不同规模的城市群体(许学强等, 2009; 陈美玲, 2011; 李仙德等, 2012; 宁越敏等,2012),强调高密度连绵的实体形态和交通网联系(姚士谋, 1992; 姚士谋等, 1992; 顾朝林, 2009);而巨型城市区域则强调功能网络联系,空间形态上不一定是连绵的状态(Hall, 2009; 顾朝林, 2009)。

从一定程度上讲,巨型城市区域是城市群概念的深化和发展。在当下高度信息化的全球经济中,无形的信息网络对城市区域影响巨大,城市区域呈现出更复杂的网络联系和空间形态。在此背景下,巨型城市区域的概念为学者提供了更好地理解城市区域的理论视角,更具现实意义。

在经济全球化的背景下,资本、劳动力、技术等生产要素的流通加快,在地理空间上不断地集聚和分散,形成空间流,促使大量跨界经济活动发生,产业集聚形成,承载空间流的区域基础设施呈现互联互通的一体化态势。生产要素的集聚和分散过程是城市区域空间结构的形成和演变过程,空间流促使城市区域的空间结构进行再组织,最终形成巨型城市区域。

图源:全景网

大量的跨界经济活动打破了传统的行政空间边界,使得巨型城市区域具备边界模糊性特征。巨型城市区域与21 世纪之前盛行的功能性城市区域(Functional Urban Regions, PURs)有相同之处,巨型城市区域仍以各种空间流(Space of Flows)来定义(Hall, 2009)。空间流是日常交流、购物和阅读资讯形成的人流、信息流或物流(Castells, 1989)。空间流的测定标准和方法多样,而对城市区域的边界界定难以形成共识(Ward et al, 2006; Davoudi, 2008;Ravetz, 2016)。

巨型城市区域的关注点从传统的城市物质结构和城市形态本身,转向超越空间感知的社会网络与城市功能的动态联系(Davoudi, 2008)。社会网络和功能联系具有弹性,从而构成各种边界模糊重叠的空间,因此没有单一的边界可以定义巨型城市区域。

图源:全景网

产业集聚一方面吸纳了大量的就业人口,形成巨型城市区域的核心区;另一方面,不同产业集群、产业集群内部形成分工协作,构建了巨型城市区域的功能网络。

巨型城市区域具备一个或多个核心区。Hall(2009)提出,巨型城市区域中建成区的物质空间将产生分离,围绕一个或多个中心城市来构建功能化合作网络,形成城市群,由此获取更高层面的竞争优势。

中心城市是巨型城市区域的核心区,在一个巨型城市区域中,核心区往往集聚了高密度的就业人口(Hall, 2009),其存在不具有唯一性,因为一个巨型城市区域可能存在多个核心区。核心区能为先进性商务活动和先进性消费服务等城市活动提供持续性的最高效区位,同时由于相互联系的功能依赖历史路径积累,而不断完善的放射性交通体系进一步强化了这一“马太效应”,因此城市核心区的独特角色往往多年不易被撼动。

图源:cc0图片网

巨型城市区域具备功能化网络。Hall(2009)特别提出,在多中心网络研究中,巨型城市区域是由一系列更小的城市区域——功能性城市区域——所组成。功能城市区域主要围绕经济关系或依赖于经济关系的其他标准指标(例如工作通勤)来定义(Antikainen, 2005),是一定范围内的就业密集区。

空间流促使城市区域的生产要素重新集聚和分散,一方面商务金融、权威部门(政府、企业总部等)、旅游、文化创意产业等高等级服务功能集聚到巨型城市区域的核心区;另一方面,研发、高科技制造、居住等日常例行活动则分散到枢纽周边和区域城镇中(Hall, 2009)。这种由物流、人流和信息流构成的空间流沿着高速公路、高速铁路和光缆密集流动,由此串联起巨型城市区域中不同的功能城市区域,构成协作功能网络。

图源:全景网

巨型城市区域具备一体化的区域基础设施。空间流沿着高速公路、高速铁路和机场等基础设施流动,传统的基础设施塑造着城市区域未来的空间组织(Sassen, 1998),构成城市区域新的空间结构。城市在全球经济中的作用取决于其在整体交通和通信网络方面的连接能力,并决定了在全球竞争过程中有效获得人力资源的能力(Castells, 2000)。

为了强化全球连接能力,更多地获得发展所需的生产要素,城市积极谋求联合,以城市区域作为倡议和集结的概念,寻求跨界合作,达成发展共识(Healey,2009)。城市区域构建一体化的区域基础设施后,往往对地方政府经济发展和区域治理带来正面影响。世界银行报告(2009)特别指出,促进经济长期增长最有效的政策是那些有利于地理集中和一体化的政策。

简而言之,为了增强全球竞争力,城市联合形成城市区域,共同推进区域基础设施的一体化,最终形成共建共享区域基础设施的巨型城市区域。

3

分析框架

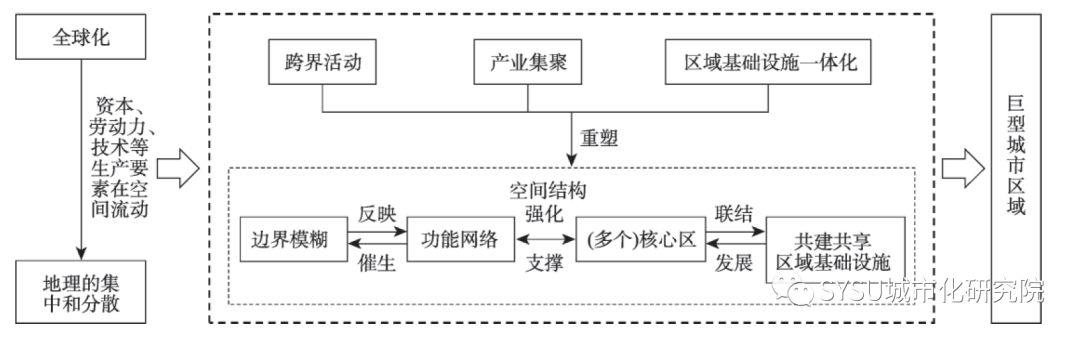

在全球化背景下,生产要素在地理空间流动加快。日益频繁的跨界活动打破了传统的行政空间边界,促使城市区域边界模糊化。产业集聚形成就业高度集中的核心区和有机联系的功能网络。为了增强全球竞争力,区域基础设施趋于一体化,城市区域共建共享区域基础设施。

地理大集中和大分散重塑了区域空间组织,形成巨型城市区域的空间结构:一个或多个核心区与功能网络相互支撑和强化,由此联结区域基础设施,催生模糊的边界,而共建共享区域设施又进一步促进核心区和功能网络的发展,模糊的边界则从侧面反映了核心区和功能网络的复杂联系(图1)。

图1 巨型城市区域空间结构分析框架

边界研究是粤港澳大湾区研究热点之一,最初关注于一国两制下港澳与珠三角的跨境话题。香港回归之年便有学者提出“香港—深圳跨境城市经济区”的跨边界区域(薛凤旋等, 1997),随着香港跨境管治转向“跨境自由贸易区”,香港与珠三角共同发展加强(沈建法, 2002),跨境资本流动、跨境贸易、跨境人流等促进了粤港澳的区域一体化(易峥等,2002; 徐江, 2008; 罗小龙等, 2010),由于跨境管治涉及多中心多层级,具有相当的复杂性( 杨春,2008; 刘云刚等, 2018),需要政府干预以弥补市场缺陷(马学广, 2012)。

此后,关注珠三角内城市边界地区的研究增多,研究表明,跨行政边界的基础设施重构了不同层级政府的边界(刘超群等, 2010)。2009 年,广佛签署同城化建设协议,同城化地区管治、同城化带来的边界地区人口增长、跨界交通对同城化地区影响等问题受到学者们普遍关注(吴蕊彤等, 2013; 李凤珍等, 2016; 魏宗财等, 2016; 陈慧灵等, 2018);2010 年,深莞惠针对边界地区规划召开联席会议,深莞惠规划信息平台为破解边界地区属地规划管理与区域整体协调发展之间的矛盾提供了良好的借鉴(刘永红等, 2012) 。

总体而言,粤港澳大湾区一直朝着降低边界效应、促进港澳与珠三角一体化的发展方向努力。从巨型城市区域的视角来看,粤港澳大湾区内城市之间的边界效应势必降低,而事实是否如此,边界效应降低又会带来什么样的影响,这是本文重点探讨的问题之一。

图源:全景网

改革开放后,港澳与珠三角形成“前店后厂”的跨地域分工模式。2000 年后,珠三角产业格局开始转变。近年来,香港生产性服务业已形成以广深中心城区为主、辅以其他城市中心城区的产业功能联系(黎智枫, 2016)。

珠三角内部出现了产业同构化和产业集聚现象(丁焕峰, 2010; 李燕等, 2013; 徐骏, 2013; 王鹏等, 2016; 曹宗平等, 2017),制造业出现了产业转移和产业重构(李燕等, 2013; 金利霞等, 2015; 曹宗平等, 2017; 许树辉, 2017);也有研究从交通、金融等方面来描述珠三角的城市功能联系(冯长春等, 2014; 刘涛, 2015; 刘涛等, 2015)。

城市的竞争力一定程度上取决于具备比较优势的经济功能,经济功能是城市面向外部市场的重要要素,亦即是,城市区域在全球中的地位取决于其在全球中具备优势的经济功能。在全球经济竞争中,珠三角长期扮演着“世界工厂”的角色,制造业产业功能优势突出,在粤港澳大湾区功能网络研究中具有很强代表性。综上研究,粤港澳大湾区网络联系已形成功能网络,产业尤其是制造业是主要研究对象。

一方面,相较于金融商务业等可能涉及商业机密的数据,制造业数据具备较高的可获得性;另一方面珠三角制造业具有雄厚基础和优势,能较好地反映粤港澳大湾区这一巨型城市区域的功能网络。那么,当下粤港澳大湾区的制造业的空间载体是否以具备竞争优势的功能性城市区域存在,如果是,具体由哪些产业构成了这些功能区块,还有待探讨。

图源:全景网

粤港澳大湾区的区域性基础设施一直是学者们所关注的研究对象。早在1997 年,香港与珠三角的基础设施建设协调便得到学者的关注(郑天祥等, 1997),2002 年已有珠三角一体化交通运输网络的构思(周平德, 2002)。基础设施的建设有利于区域经济一体化(刘生龙等, 2011),以广佛为代表的政府建设跨行政边界基础设施的行为,就具有构建珠三角全球城市区域或广佛同城化区域的意图(刘超群等, 2010; 林雄斌等, 2015)。跨市的交通规划和政策实施被认为有利于空间协同发展(林雄斌等,2015)。

可以看到,广佛乃至珠三角,地方政府都在有意识地联合起来,构建一个共同的“地方”概念,以谋求共建共享区域基础设施。区域性基础设施的发展方向值得我们探讨,这关系到基础设施能否为生产要素的快速流动提供良好的载体,以及能否更好地串联沟通功能网络。

图源:全景网

关于粤港澳大湾区空间结构中心区的研究由来已久。城市化进程导致空间结构不断演变。建国前,广州是区域中心之一,佛山是与广州紧密相连的次中心,澳门和香港随后兴起成为新中心(司徒尚纪, 1991);建国后珠三角空间结构从广州单中心转变为广深双中心(许学强等, 1988)。

21 世纪以来,多数学者研究认为珠三角呈现多中心、网络化发展的空间结构(李红卫等, 2005; 李晓莉, 2008; 于涛方等, 2009; 晁恒等, 2014)。以上诸多研究普遍认为,香港、广州、深圳是当下区域三大经济中心,然而,上述研究更多地从经济增长指标进行论证,尚未从巨型城市区域核心区关注的就业人口指标进行论证。巨型城市区域的核心区是否依旧是香港、广州、深圳,有待进一步研究。

综上所述,巨型城市区域空间结构为本文提供了重新认识粤港澳大湾区空间结构的理论宏观视角,结合粤港澳大湾区已有研究,本文将从边界效应、制造业集聚、基础设施建设发展和核心区识别4个角度切入,分析这一巨型城市区域未来一体化的发展趋势,并对其未来空间结构进行展望。

4

从巨型城市区域视角

再认识粤港澳大湾区

4.1 粤港澳大湾区边界地区快速增长

巨型城市区域的边界模糊源于空间流多样性,粤港澳大湾区的多样空间流打破了原有的“行政区经济”,降低了边界效应,边界地区增长加快,开始崛起。巨型城市区域本质是区域的一体化。区域一体化可促进区域协调发展,缩小区域内城市间的差距,实现区域各城市的增长趋同(李郇等, 2006)。

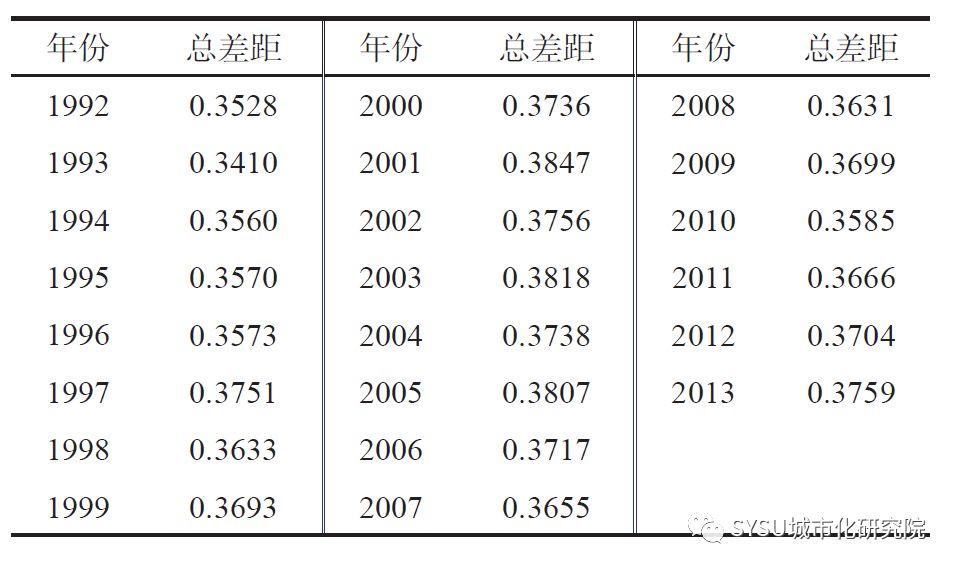

夜间灯光能客观地反映经济增长(徐康宁等,2015),从夜间灯光亮度来看,如果行政区内的灯光亮度差距变小,跨行政区比较的灯光亮度差距也变小;同时跨行政区比较的灯光亮度差距贡献度下降,说明边界效应降低,边界模糊,粤港澳大湾区趋向于区域一体化。本文采用泰尔指数(Theil Index)来衡量这一差距变化。泰尔指数是衡量区域差异的常用方法,泰尔指数值越大,区域差距越大;反之区域差距越小。(计算方法详见原文)

本文采用1992-2013 的DMSP 灯光数据进行分析,数据分析结果显示(表1),总体差距有所上升,其中1992-2005 年组内差距和组间差距均波动上升(图2a),而2005-2010 年,两者均显著下降,2010-2013 年又有所上升。进一步对贡献度进行对比(图2b),1992-2006 年,组间差距与组内差距贡献度虽有波动,但整体相当。自2006 年后,组间差距显著下降并持续低于组内差异,说明区域内城市边界效应显著下降,粤港澳大湾区边界模糊,区域趋于一体化。

表1 1992-2013粤港澳大湾区灯光亮度泰尔指数分析总差距

图2 组内差距和组间差距泰尔指数和贡献度

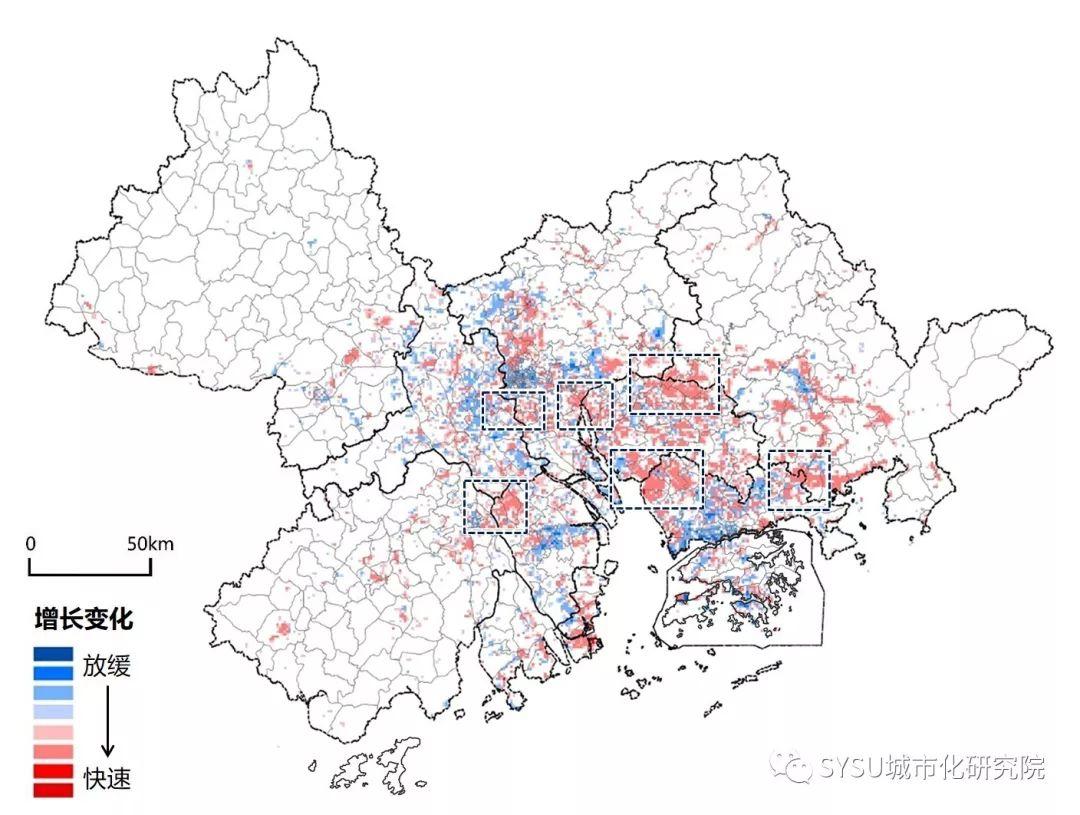

本文基于2013-2017 年VIIRS 灯光数据进一步识别,发现灯光平均增长变化分析显示(图3),边界地区、湾区(东岸)地区得到快速增长,包括深莞、深惠、莞惠、广莞、广佛、佛中等边界地区,以小型工业园为代表,洼地区域正在成为新的机会空间,呈现去边界化的趋势。

图3 2013-2017 年粤港澳灯光增长变化图

深圳产业外溢,制造业企业向周边城市转移,带动深莞、深惠边界地区增长,深圳沙井街、松岗街与东莞长安镇的产业以电子配件、塑料配件为主,深圳石龙镇与惠州淡水街产业以手机与集装箱等配件为主。

类似的产业外溢带动型还有莞惠边界地区,惠州石湾镇受到东莞制造业产业外溢,主导产品与东莞相似,主要为电子制品、电子设备制造等。

除此之外,广莞边界地区出现了港口带动的边界增长,广州的夏港街、南岗街、新塘镇和东莞的麻涌镇,围绕港口供应链,形成加工—运输—出口—维修等一体化的产业链条,产业以航运代理、批发为主,制造业主要包括船舶维修、零配件加工等。

4.2 功能化网络中产业区作为功能区块参与全球竞争

粤港澳大湾区已形成大量的产业集聚区,制造业围绕通信设备、电气机械及器材制造、金属制品、纺织业、交通运输五大核心产业形成功能网络,具有显著的集聚效应,吸纳大量就业人口,凭借特定主导产业成为功能性城市区域。这些功能性城市区域是巨型城市区域功能化网络上的功能区块,功能区块在全球产业链中具备竞争优势,代替城市参与全球竞争。

基于第二次(2008)和第三次(2013)全国经济普查数据。本文对珠三角制造业(SIC13- 43,剔除SIC25 和SIC31)集聚情况进行分析(由于缺失香港与澳门数据,故仅对珠三角进行分析),将采掘业、电力、煤气、水生产和供应业等集聚对自然资源分布依赖程度高的行业排除在外,制造业数据细分到镇街层面。用ArcGIS 进行全局莫兰指数(Global Moran I)分析。(计算方法详见原文)

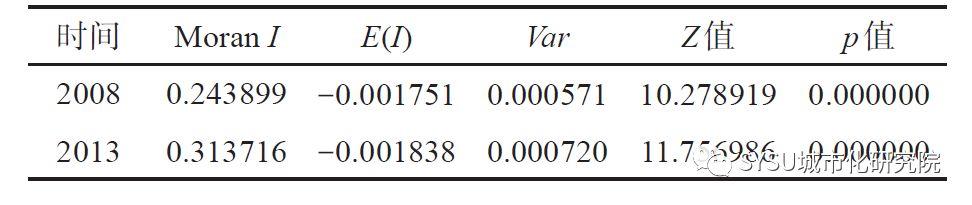

表2 制造业营业收入的Moran I指数及其Z值、p 值

分析结果显示(表2),2008 年和2013 年珠三角制造业营业收入莫兰指数均为正,Z 值均远大于1.96,p 值均远低于0.05,珠三角制造业存在产业集聚且集聚显著;2013 年全局莫兰指数高于2008 年,2013 年珠三角制造业产业集聚度更高,趋于集聚形成产业集聚区。

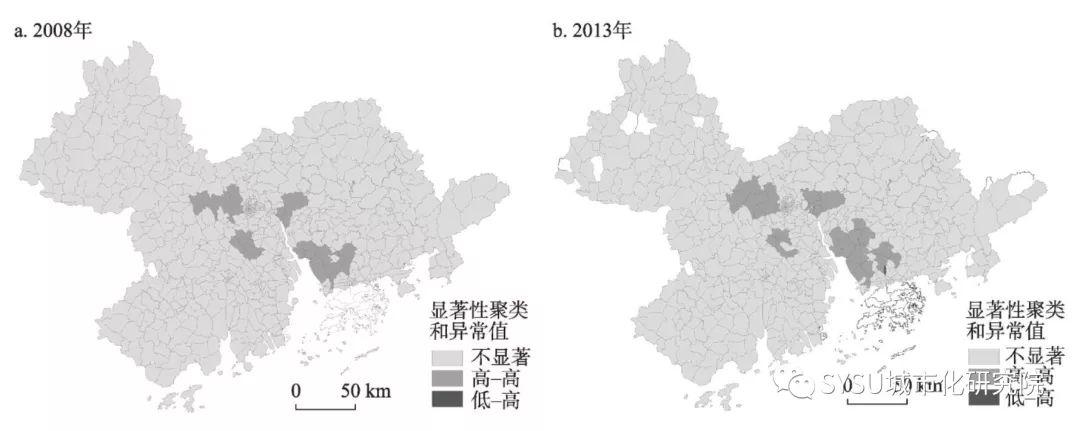

图4 珠三角聚类和异常值分析图

进而用局部莫兰指数(Anselin Local Moran’s I)进行聚类和异常值分析(计算方法详见原文)。分析结果显示(图4),空间自相关聚类类型单一,以高—高为主流,产业高度集聚。2008-2013年,高—高聚类有所扩大,表明制造业产业集聚产生扩散作用,带动周边发展,这与前文产业外溢带来的边界地区增长相符。

本文采用广东省第三次经济普查数据,以镇街为单位识别产值前10 名的规模以上制造业产业空间分布。

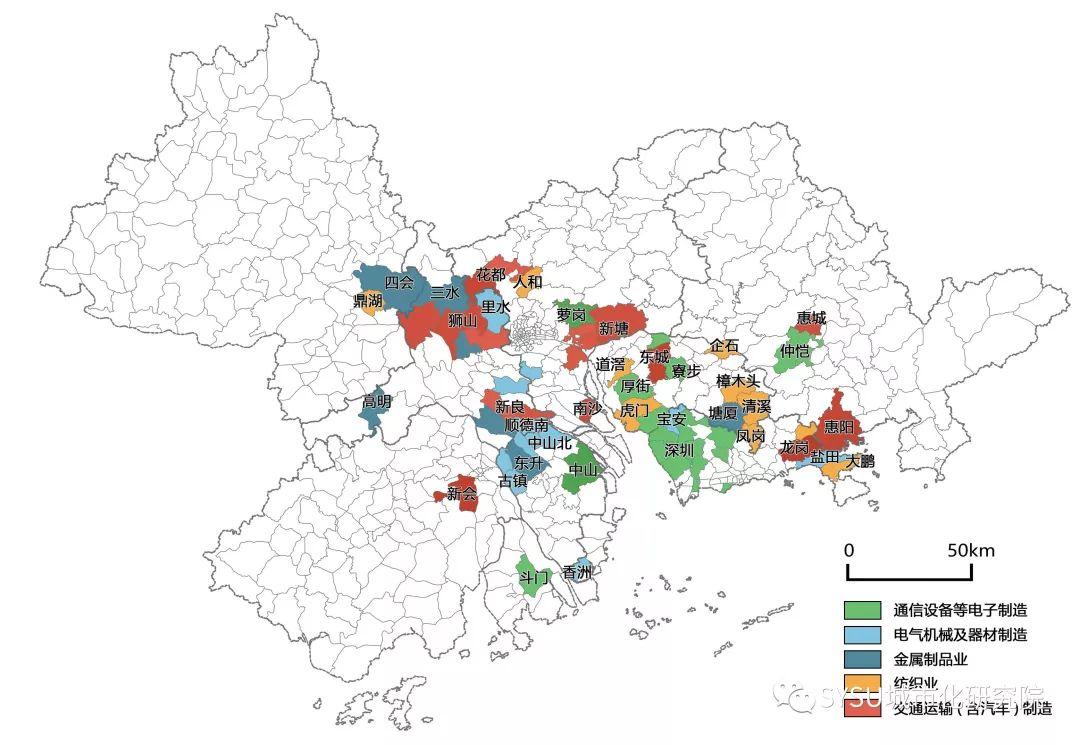

图5 广东省制造业五大核心产业集群在珠三角的分布

分析结果显示(图5),广东省通信设备、电气机械及器材制造、金属制品、纺织业、交通运输等产业的集群效应突出。其中通信设备等电子制造业集中在深圳龙华、观澜、厚街以及惠州等地区;汽车制造业集中在广州花都、佛山南海等地区;电气机械及器材制造业集中在顺德、南海等地区;纺织业等集中在广州增城、东莞等地区。这些产业集聚区是粤港澳大湾区具备竞争优势的功能区块,将代表大湾区参与全球性产业竞争。

4.3 核心区:广佛、港深两大核心区

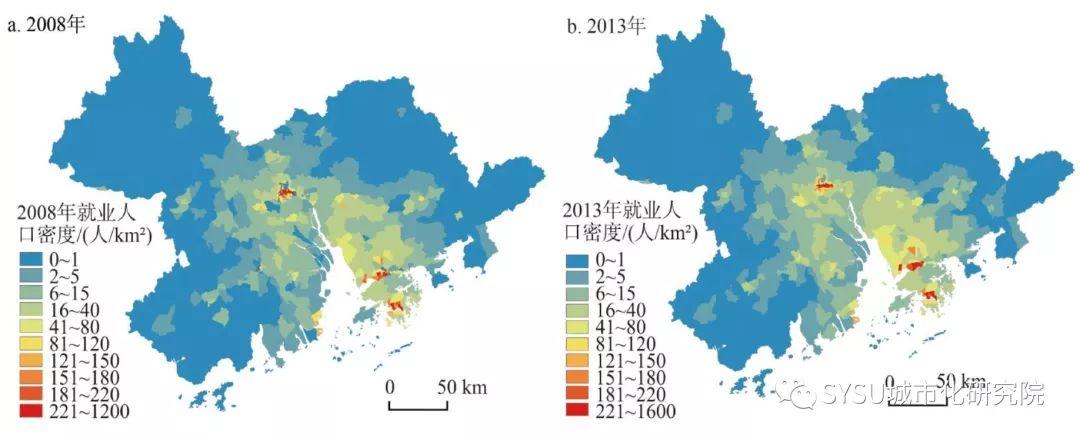

巨型城市区域的核心区的特征在于就业人口的高度集聚(Antikainen, 2005; Hall, 2009),从而通过通勤人流构建与周边区域的功能联系。粤港澳大湾区具备2 个核心区,分别为广佛核心区和港深核心区;广佛核心区呈现同城化结构,港深核心区则呈现双城中心结构。

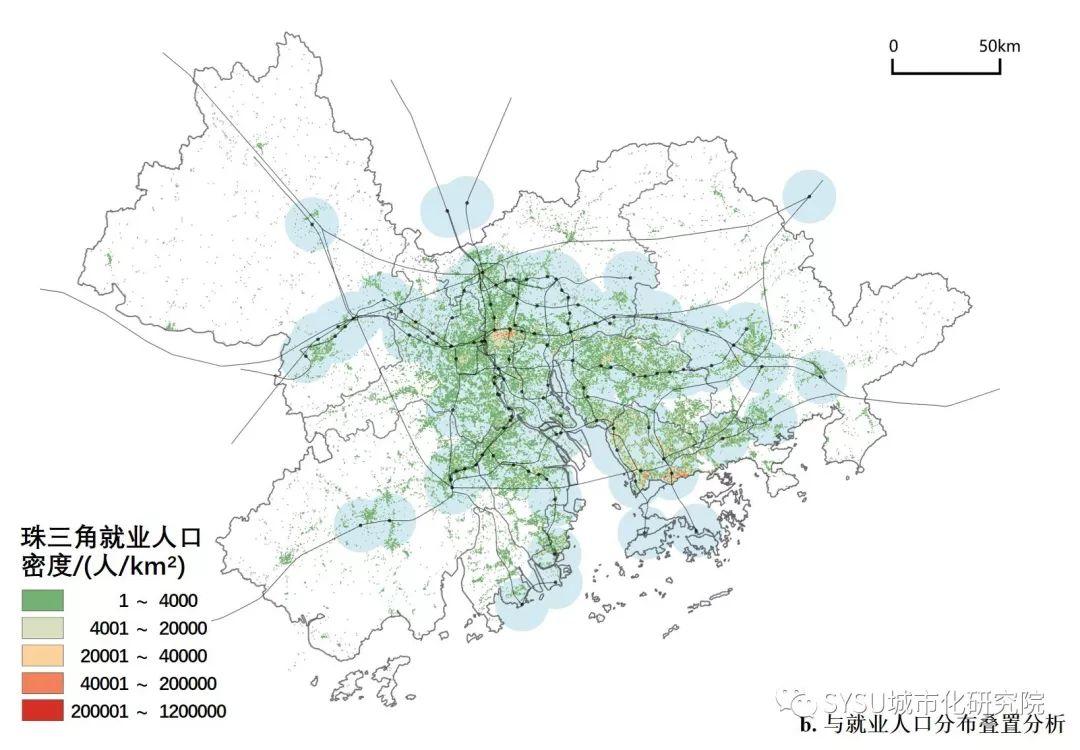

本文基于2008 年第二次经济普查数据和2013年第三次经济普查数据(香港、澳门就业人口数据分别来自香港特区政府统计处、澳门特别行政区政府统计暨普查局)分析粤港澳大湾区就业人口密度分布,分析结果显示(图6):广州、深圳和香港是粤港澳大湾区的三大就业高地。2008-2013 年,在同一密度划分标准下,上述3 个城市就业人口的高密度范围在扩大,与此同时周边镇街就业密度也在提升,表明核心区在不断扩大,带动周边区域发展。

图6 粤港澳大湾区镇街就业人口密度分析图

由于数据获取受限,就业人口数据仅有2008 年和2013 年。实际上近年来,广佛同城广泛得到学者认可和政府推动(广州市城市规划编制研究中心广佛同城化项目组, 2010; 林耿, 2011; 吴蕊彤等,2013; 林雄斌等, 2015; 李凤珍等, 2016)。在自然力量、市场力量和政府力量的共同作用下,广州和佛山逐渐形成同城化核心区。

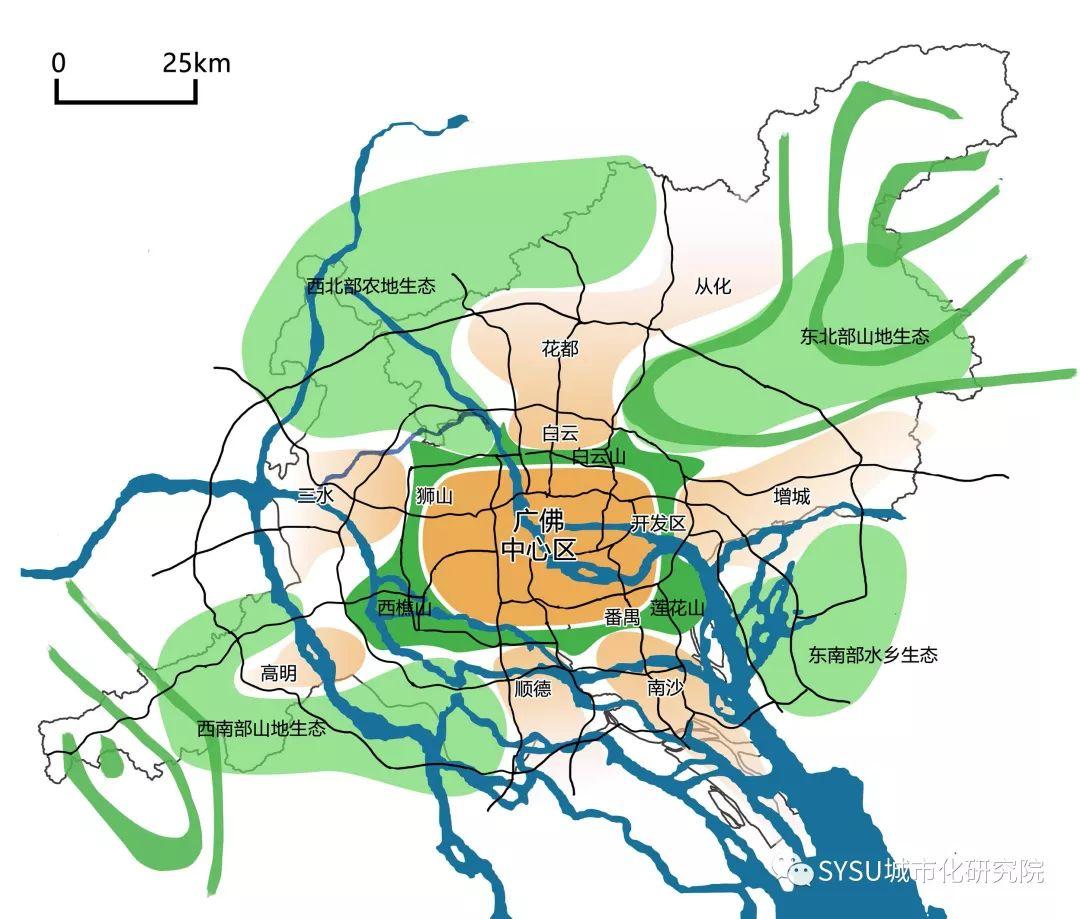

广佛形成完整的空间结构,具有一个明显的核心区和外围区,具备环形—放射状的路网。广佛中心区集聚高端服务要素,外围区包含产城融合组团,中心区和外围区之间由山体串成环状绿廊,包括白云山、莲花山、西樵山等,具有理想的山水空间格局(图7a)。

图7 两大核心区空间结构-a广佛核心区

2 个城市产业互补发展,关联性强,“广州整车,佛山汽配”的产业格局由来已久,同时广州基础产业为佛山轻型工业提供原材料,佛山又共享广州的高校资源、人才资源和巨大的工业产品消费市场。

地缘优势、邻海的山水格局和特殊的政治制度关系,造就了在“一国两制”下的港深双城核心区。港深建成区呈现香港中环—九龙、深圳罗湖—福田—前海的双城中心结构,双城中心由环状道路和过关通道联结,以连绵山地为隔离绿地,与绿地构成“掌”,道路向外放射状发散,建成区呈指状伸展,形成沿海城市典型的指状空间结构(图7b)。

图7 两大核心区空间结构-b港深核心区

港深产业关联性强,已初步形成“香港研发、深圳孵化中试”合作模式,同时金融产业具备成为联合体的潜力。2017 年全球创新指数报告(GII)中,港深联合体位居全球科创聚落第2 名。

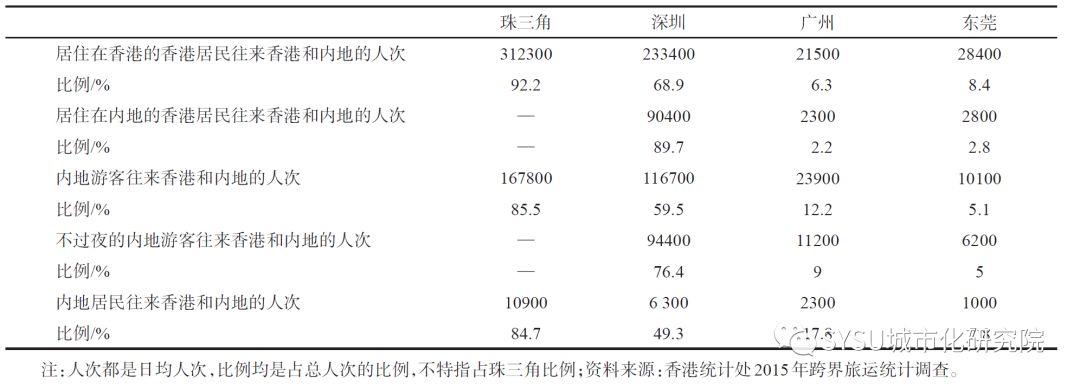

深港人口流动频繁(表3),日常深圳居民频繁往返香港,占香港与内地跨境旅客的比例达49.3%。香港居民每日活跃往返于港深之间,居住在内地的占比为89.7%。香港规划署2002、2005、2008 年的调查显示:在跨城居住方面,自改革开放以来深圳一直是香港人移居内地的首选城市。

表3 香港与珠三角及深圳、东莞、广州的人员往来统计

4.4 区域性轨道网络呈现公交化趋势

广东省2015 年已实现“县县通高速”,基础设施方面粤港澳大湾区将重心转移到轨道网络建设,轨道站点分布趋密,呈现公交化趋势,联结了区域内部流通和区域内外联系的公路、铁路、港口和机场。改革开放至21 世纪初,交通基础设施建设重在推进国家通道,粤港澳大湾区大规模建设高速公路。

21 世纪以来,交通建设以区域网络建设为主,高速公路建设放缓,广东的高铁、城际/轻轨、地铁等轨道网络建设则从2008 年开始加速,以粤港澳为主要增长区域。广东省统计数据分析显示,2000-2008 年广东高速公路里程年均增长率达16.2%,而同期铁路营业里程年均增长率近于0;而2008-2015年,高速公路年均增长率放缓至10.7%,铁路年均增长率猛增至18.8%,其中2014-2015 增长率甚至达34.64%。

随着轨道快速建设,巨型城市区域中各个城市戮力共建,推动轨道互联互通、网络化发展,轨道站点密集设置。粤港澳大湾区呈现轨道公交化趋势,未来人流可经由轨道网络快速便捷地中转流通。

图8 轨道缓冲区叠置分析-a与建成区叠置分析

本文根据经验阈值,考虑珠三角城市规模差异较大,采用灯光数据阈值>15 的地区为建设用地,对珠三角地区现状及规划的高铁、城轨、市域快线站点建立15 min 汽车车程(汽车车速按50 km/h 计算)的缓冲区,缓冲区与建设用地叠置分析显示,可预期的轨道网络通过“高铁/城轨/市域快线+汽车”的出行方式,覆盖了91.11%的建成区(图8a),可服务到粤港澳大湾区大部分人活动活跃的区域。

图8 轨道缓冲区叠置分析-b与就业人口分布叠置分析

同理匹配第三次经济普查的企业年末从业人员数据(缺失港澳2013 年企业就业人口数据),按500 m×500 m的栅格统计就业人口分布。统计数据显示,轨道网络覆盖的就业人口占珠三角总就业人口的90.44%(图8b)。

在轨道公交化趋势下,巨型城市区域中各个地方政府共建的设施包括高铁枢纽、动车、城轨/轻轨、市域快线、地铁等所构成的轨道网络串联整个大湾区,各个地方政府共享粤港澳大湾区的国际机场、深水海港,以此获得国家、全球等更高层面上的竞争优势。

5

粤港澳大湾区空间结构展望

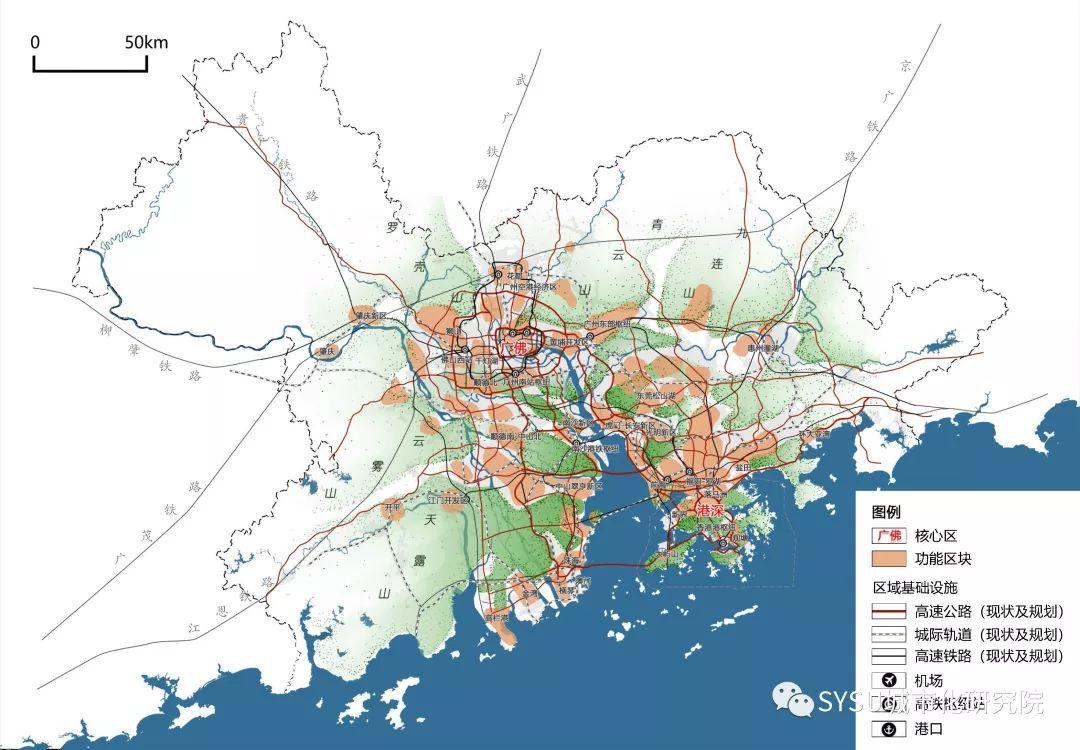

展望2049 年粤港澳大湾区的空间愿景,我们认为,粤港澳大湾区将形成以广佛和港深为两大核心区、以若干功能区块为竞争单元、由公交化轨道网络串联和沟通、边界地区增长的“两核+若干功能区块”空间结构,并以命运共同体的方式参与到全球的市场竞争中(图9)。

图9 粤港澳大湾区空间结构展望

粤港澳大湾区正处于区域一体化进程,朝着一体化程度更高的巨型城市区域发展。在自然力量、市场力量和政府力量的共同作用下,广佛逐渐形成具有完整空间结构的同城化核心区。二者能通过便捷的交通基础设施,进一步释放一体化的潜力。而香港和深圳构成双城核心区,形成粤港澳大湾区的金融和科技创新引擎。这2 个核心区通过公交化的轨道网络,串联区域内的若干个功能区块,其中,劳动力、技术、资本等生产要素沿着区域共建共享的交通基础设施快速集聚和分散。

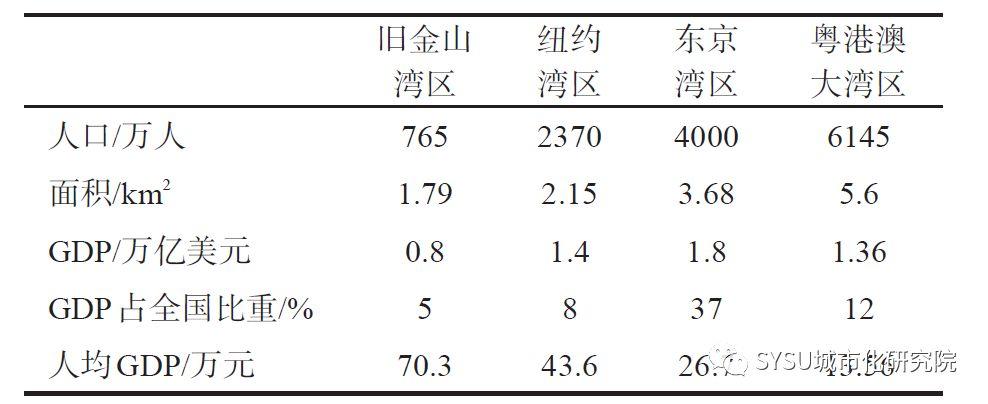

当下,粤港澳大湾区的总体规模与全球其他世界级湾区接近(表4),其中人口和面积规模遥遥领先,但人均GDP上仍存在较大差距,这说明粤港澳大湾区已经达到世界级城市区域的能量级,但价值还未得到充分发挥。在“两核+若干功能区块”的空间结构引导下,粤港澳大湾区的潜力将会得到充分释放。

表4 全球世界级湾区经济规模比较

资料来源:广州市国土资源和规划委员会,广州市城市规划勘测设计研究院。

6

总结与讨论

当下全球经济处于区域一体化进程中,粤港澳大湾区也不例外。巨型城市区域是区域高度一体化的城市化地区,本文在总结前人研究成果的基础上,总结出巨型城市区域空间结构的分析框架,丰富了已有研究的理论框架。

该分析框架为我们理解粤港澳大湾区的发展提供了广阔的视角,有利于更好地审视当下,展望未来。本文在研究方法上有一定创新,例如采用夜间灯光进行泰尔指数分析,以此判断边界效应变化,拓展了夜间灯光的分析应用领域。

本文研究发现,粤港澳大湾区未来将呈现以下发展趋势:

◆ 边界效应降低,广莞、广佛、佛中、深莞、深惠、莞惠等边界地区快速增长,粤港澳大湾区内部边界地区崛起。

◆ 大湾区制造业产业高度集聚,形成功能区块带动周边地区产业发展,以通信设备、电气机械及器材制造、金属制品、纺织业、交通运输五大产业为核心,构成粤港澳大湾区的功能化网络。

◆ 轨道网络的公交化是粤港澳大湾区基础设施的显著趋势,各地将共享公交化高密度站点的轨道网络,这将极大提高粤港澳大湾区要素流动效率,促进空间流带动生产要素集聚和分散。

◆ 广佛和港深将构成粤港澳大湾区独特的两大核心区,前者是同城化核心区,后者是特殊地缘下的双城核心区。

在上述发展趋势下,本文认为,2049 年粤港澳大湾区将形成以广佛和港深为两大核心区、以若干功能区块为竞争单元、由公交化轨道网络串联和沟通、边界地区增长的“两核+若干功能区块”空间结构,参与全球区域竞争。

受数据可获得性等限制,本文研究存在一定局限,例如功能网络的产业功能分析中,仅侧重分析制造业产业功能,实际上粤港澳大湾区的生产性服务功能在全球亦占有重要地位,但其相关数据难以度量和获取,因此暂时无法对其展开研究分析。随着大数据应用分析技术的发展,此类难题将能找到解决方法,期望能在未来对巨型城市区域的空间结构进行更全面深入的探讨。

向下滑动查看参考文献

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com,请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

【粤港澳大湾区系列】构筑全球生产网络,建设全球先进制造业创新中心

【粤港澳大湾区系列】传统的胜利:创新贸易机制,建设国际运营中心

【粤港澳大湾区系列】金融是区域控制力的重要来源,打造全球领先的产业科技金融深度融合引领区

……

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展