本专题由广东省建筑设计研究院编制,该研究通过对我国住区特别是珠三角住区建设存在问题的归纳和人们对住区需求的调研,总结出这些问题产生的原因以及这些问题产生与国家现有相关规范、珠三角各地方标准之间的相关性,并尝试提出一些改善的措施。

一、研究背景

住区是某一特定区域内的人类聚居地,是人口、资源、环境(包括生物的和物理的、社会的和经济的、政治的和文化的)的复合体。住区的发展和建设水平反映着人们在生活和文化上的追求,是社会物质文明和精神文明发展的重要标志。

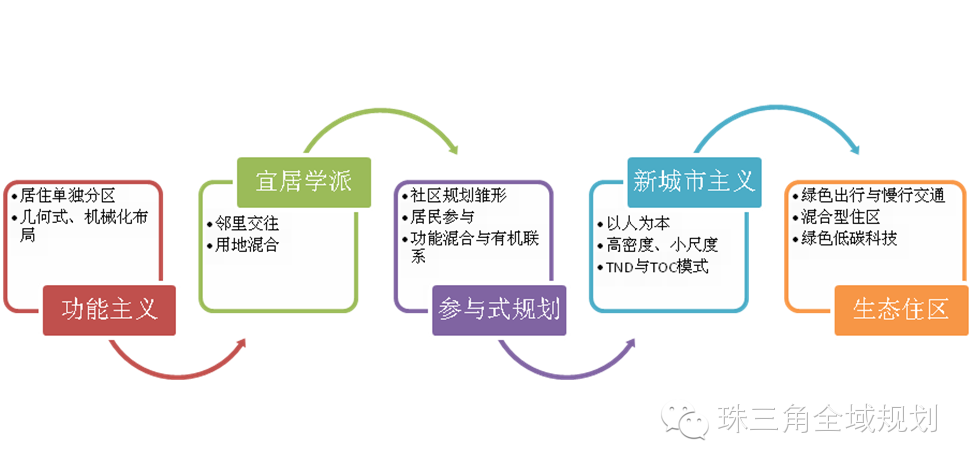

由于产业革命后欧美发达国家的快速城市化的进程,产生了更多的城市问题,也促使人们对城市规划与建设的反思与理论研究,出现了功能主义、宜居学派等理论。上世纪七十年代,西方发达国家基本上已经完成了城市化进程,在满足了“住”的量的需求之后,人们对居住的“质”的需求日益重视,设立了联合国人类住区委员、联合国人居署等国际机构。新城市主义、生态住区理论的出现标志着集约低碳的发展模式、可持续的发展日益受到重视。

我国20世纪80年代开始了大规模、快速的城市化进程,随着经济、社会环境和城市的快速发展,人们的生活方式也发生了巨大变化,对居住环境也提出了更高的要求。1988年,中国成为联合国人类住区委员理事国。1996年发布了《中华人民共和国人类住区发展报告》。报告概括地反映了中国为提高人类住区水平所做的主要工作、取得的成就、采取的政策以及对今后的展望和对策。

但总的来讲,与西方发达国家相比较,我国的快速城市化进程导致的城市蔓延是粗放的,也有着不同的特点。处于改革开放前沿的珠江三角洲的住区建设,是我国住区的一个缩影——由于经济相对的高速发展,一部分人对居住提出了更高的要求,但由于整体环境的影响,就算能住的舒适,也难以住得健康(出门总要呼吸雾霾的空气);而对于低收入的一部分来讲,可能最基本的居住需求尚难以满足。其它的由于设计原因或社会原因或其它种种原因造成的住区布局的欠妥、不满足日照标准、配套设施不足乃至邻里关系冷漠等等,均需要努力去改善。

二、主要思路

从住区建设理论的发展脉络来看,自最初的功能主义,满足人们的居住功能需求,到宜居学派、生态住区,走过了一条从满足基本需求到住得舒适的道路。

图1:住区建设思潮发展脉络

资料来源:本课题组。

对欧美发达国家来讲,新城市主义所批判和反思的主要是城市的低密度蔓延,希望提高密度,使城市和住区更低碳、邻里交往的空间更亲切。而在居住的舒适度、环境的友好度方面,已经达到了极高的水平。甚至可以说,为了环境的可持续发展、社会的更均衡发展,新城市主义倡导的高密度、小尺度和TOD模式,是希望降低现在过高的建设标准。

住区问题在欧美发达国家与发展中国家、特别是像中国这样的发展中大国和人口大国,是十分不一样的。我们既要学习发达国家的经验,也要适应中国的国情。对于中国来说,我们的住区既要“适宜居住”,更要“住的健康”。一个健康宜居的住区,不但要确保居住者生理的健康、还要关注居住者心理的健康,维护自然社会的健康。因此,我们提出“健康宜居住区”应该是我国住区发展的方向。健康宜居的住区主要体现在以下四个方面:

健康的环境 健康的居住 健康的心理 健康的设施

n 健康的环境——与自然环境的亲和

n 健康的居住——绿色技术的优化与整合

n 健康的心理——人文传承、社区和谐

n 健康的设施——健康就在家门口

三、标准与建议

如何实现健康宜居住区?营造健康的环境、提供健康的居住、满足健康的心理、配套健康的设施?我们分住区环境、住区交通、住区配套、住区建筑控制和住区人文环境营造五个方面提出了一些标准与建议,希望这些建议能在既有住区的改善、新住区的规划建设中起到一些作用,使我们的住区更低碳、更具人文关怀,也更宜居更健康一些。

1、住区环境

(1)风环境

增加住区设计的风环境设计审查,应采用有效软件对住区风环境进行模拟分析。

场地设计应考虑当地风环境气候,建筑布局应有利于改善住区微气候。在片区夏季主导风向上风位的建筑,应避免采用垂直于主导风向的大面宽的板式建筑布局。

(2)建筑面宽

与自然景观资源或重要的公共空间(如居住区级及以上规模用地配建的城市广场、公园等)直接相邻一侧的建筑物,宜将建筑物长边垂直该朝向布置,以保障后排建筑的视觉需求。

低、多层建筑的最大连续面宽不得大于100米。高层建筑塔楼单体面宽不得大于80米,且各单体累加面宽不得大于对应用地红线面宽的2/3。

对于建筑面宽较大的建筑,可考虑采用局部通透的方式来解决通风和视线遮挡的问题。

(3)建筑日照

建设项目除必须满足各市现行标准对建筑间距的规定外,对住区中“住宅,托儿所、幼儿园的主要生活用房,中小学的教室”等“有法定日照要求的建筑”造成遮挡的,应采用取得国家住房和城乡建设部评估证书,并通过国家建筑工程质量监督检测中心检验的正版软件分析的《日照分析图》作为规划管理部门审批的依据。

(4)遮阳与避雨

住区内应提供架空空间,楼与楼之间,住区与公交站点,住区与学校之间宜采用有盖遮棚、连接走廊或骑楼等形式连接,给居民一个不受日晒雨淋的步行走廊。

(5)雨水收集与利用

住区设计雨洪滞留与入渗系统——由雨水渗滤沟、坡地雨水绿道、雨水滞留区、蓄水湖和输水沟五部分构成,有效利用城市雨水资源。

屋面、道路、停车场、人行道、广场等应采用透水性铺装提高基地保水性能;新建住区透水地面占室外地面总面积应大于45%,旧住区应进行改造,使透水率应不小于35%。

(6)噪音控制

通过地形的利用等方法合理设置道路声屏障,住区与交通干道之间设置绿化带隔声、防尘、降噪。

临街布置对噪声不敏感的建筑物,如商业建筑等。

综合考虑住宅平面设计与构造设计提高防噪能力。

2、住区交通

(1)TOD住区布局模式/公交优先

住区的400-800米范围内设置地铁或公交站点。

住区应混合商业、办公、文化、居住等功能,增强社区的活力同时减少交通出行。

(2)交通系统

住区交通应人车分流、机非分流、快慢分流,保障各系统的整体连贯性与开放性,并采取措施使交通宁静化。

居住小区及以下级别应设置不受机动车交通影响的步行系统,人行出入口和车行出入口应分开设置。居住区级还应进行快慢分流设计,并宜设置自行车系统。

重视无障碍设施的建设,满足老龄化社会需求。

3、住区配套

(1)公共服务设施

建议住区配套中增加托老所等老人设施。

居住区应设置社区服务志愿站,建议1处/3000-5000户,建筑面积最低30-50平方米/处。

居住区应配建文化活动中心,居住小区应配建文化活动站。

居住区应整体考虑居民健身锻炼的场所。居住区应配200米环形跑道运动场地,居住小区应配建100米直跑道。

(2)便民服务设施

住区应配套建设物流分发网点等快递货物集散设施。

根据现实情况调整了社区商业设施的配套项目及配套标准。

(3)环卫保洁设施

鉴于目前我国垃圾分类过多、实施效果不佳的情况,建议简化垃圾分类为湿垃圾(有机垃圾)和干垃圾两类,定期收取有毒物品。

结合住区对外道路设置公共厕所,在可能的条件下尽可能设于公共建筑首层,降低独立占地的公共厕所比例。

4、建筑控制

(1)绿色建筑设计

应严格按照《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2011的住宅建筑“一星A”的要求设计。

(2)建筑外立面设计

规定不得采用玻璃幕墙的建筑类型和建筑部位。

鼓励采取屋面绿化、墙面绿化等立体绿化方式。

建筑外墙及屋顶应采用浅色材料或热反射隔热材料。建筑的东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施,南、北向外窗应采取建筑外遮阳措施。

建筑外窗宜设挡雨窗楣板。

(3)地下生态车库

地下车库应进行生态化设计,提升使用舒适度,除了自然光的引入,还可以结合室内绿化造景来增加车库内部的自然气息。

(4)可再生能源的利用

根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、风能、地热等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例宜大于5%,或50%以上的生活热水由可再生能源提供。

5、人文环境营造

(1)绿道系统的连接

在靠近城市绿道的住区,应与住区的步行系统或非机动车系统相结合,建设与之相连接的步行道和自行车道。

(2)混合的临街界面设计

加强“行人友善的、有利于商业氛围营造”的混合式临街界面,住区建筑临街界面应结合城市家具、绿化与遮阴等为居民提供丰富、友好、有活力的空间。

(3)邻里交往空间

应设置与住区规模相对应的室外活动场地进行社区亲子活动、室外活动。鼓励住宅楼首层架空层和裙楼的露台等作为文化活动空间。

(4)都市农业的住区实践建议

建议住区设计时考虑结合公共绿化、屋顶绿化或其它可用空间开展都市农业的可行性,通过农业活动使城市居民放松精神、锻炼身体,缓解现代都市的社会问题。

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展