引言

城市是一个巨大的建筑工地,一个个老建筑经得起几十年甚至上百年的风雨侵蚀,度过了烽火年代,如今却在轰隆隆的推土机声中一片片倒下。倒下的不仅是青砖灰瓦,更是折叠在这些空间中的无尽岁月,取而代之的是一个个高、大、新、奇的新建筑。

上世纪80年代,在城市建设的热潮中,一个个戴着“现代化”“国家化”帽子的城市纷纷与过去告别,他们挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

一、

如果说城市形象是城市文化的外显,建筑文化就是城市形象的最直观印象。城市文化不是空泛的概念,它渗透在生活中的衣食住行,而居民住宅是日常生活的缩影,是一个城市最具有代表性的建筑。它们的存在往往给变化中的城市留下一点回忆,正如四合院之于北京、石库门之于上海,都有着与城市文化血脉不可分割的建筑文化。

(©汇图网)

不久前,我们被华南理工大学建筑学院何志森老师的一份演讲视频刷屏。他作为一个狂热的“城市跟踪者”,分享了奇特的城市研究和建筑教学。这些年,他潜入城市的大街小巷,上海里弄是他“跟踪”的地方之一。

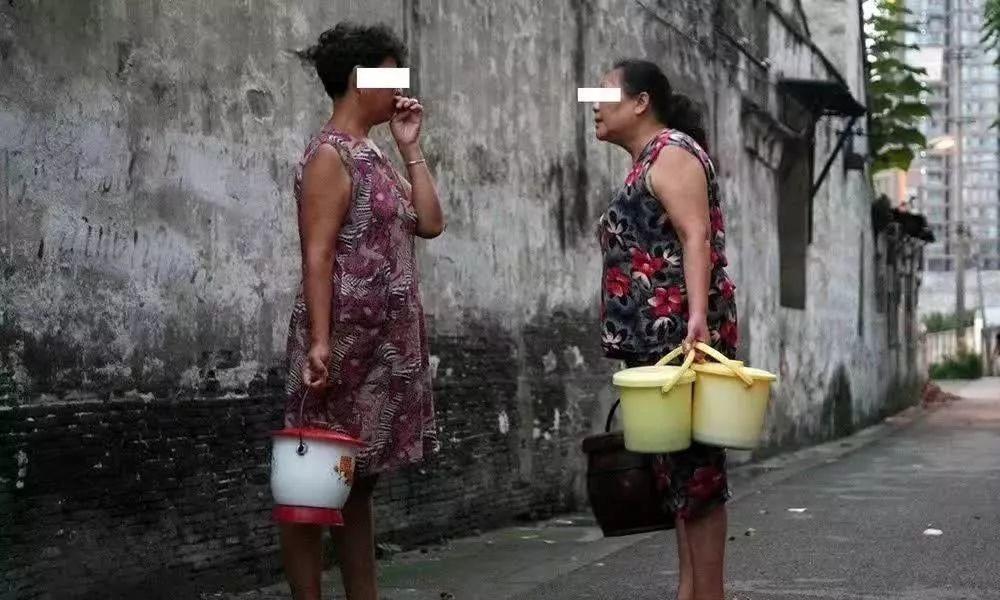

为了弄清弄堂的社区空间为何较有活力,他“一个月里跟踪了108个居民,发现一个特别好玩的事,80%的人手里都拿着一个尿壶”。他发现,老弄堂的房子大多没有厕所,尿壶是许多家庭的生活必需品,居民每天早晨都需要到外面去。为了清理尿壶,才出现了”尿壶社交”的生活日常。

(©一席)

一种建筑代表着一种生活方式,就像演讲中所表达的,设计师可以从过去的房屋结构中破译居民的生活,然后做出更有包容性的设计。说起里弄,我不禁想起了石库门,浓浓的好奇心在心中又增加了几分。

二、

对石库门里弄的感受一直源于文学作品,它是戴望舒笔下寂寥的雨巷,是鲁迅笔下弄堂里的叫卖声。斑驳褪色的红砖墙房子,黑漆漆的铜环大门里滋养了一批文学巨匠:从郁达夫、茅盾、鲁迅、沈从文、瞿秋白、张爱玲、程乃珊、苏青到梁实秋这类作家,他们中有的经历过蜗居其中苦读钻研的岁月,石库门见证了他们的清贫,也邂逅了从中诞生的著作。他们笔下的石库门里弄有的风情万种,有的充满烟火人情,有的低吟着生命与时代的悲歌。

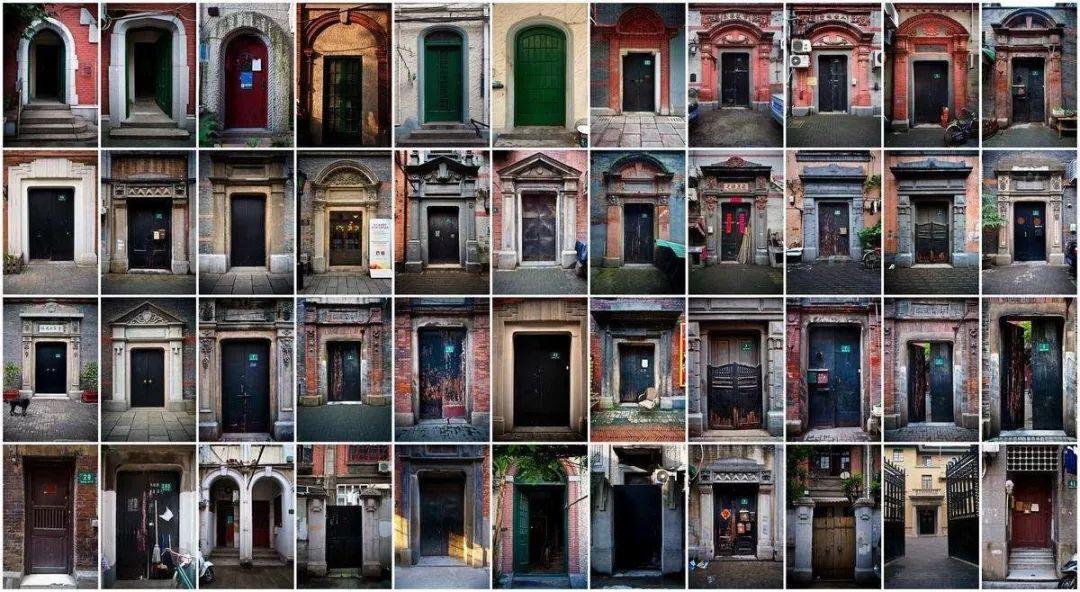

(©网易)

石库门是上海最具代表性的民居建筑,其建筑在整体设计上延续了中式传统建筑理念,而在局部和细部方面融入了西方文化。这个“混血儿”大量吸收了江南民居的式样,选用石料做门框,以乌漆实心厚木做门扇,这种建筑因此得名“石库门”。

太平天国运动引起江浙一带的富商、地主、官绅纷纷举家涌入租界寻求庇护,使得租界地价暴涨。洋行们看到这一大好势头就建了一大批木质结构的联排简屋,后来才演变为石库门里弄,进而风靡整个上海。早期的石库门大多叫弄、里,就是我们常说的“里弄”,又叫“弄堂”。

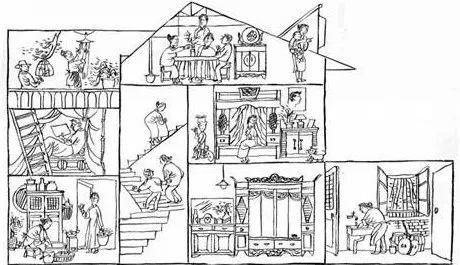

石库门房屋最大的特点就是挤聚而居,一栋房子要住六七户人,因此房屋的居住就有了明显的等级分配,而住在什么样的石库门房屋里和住在房屋里的某一部分,就成了考量某人社会地位的重要标志。

(©blog南辕北辙-新浪)

上世纪三十年代,独门独户的石库门建筑还是能反映出当年懂得享受的中产阶级生活形态,后来石库门才逐渐演变成“七十二家房客”嘈杂凌乱的格局。

(©网易)

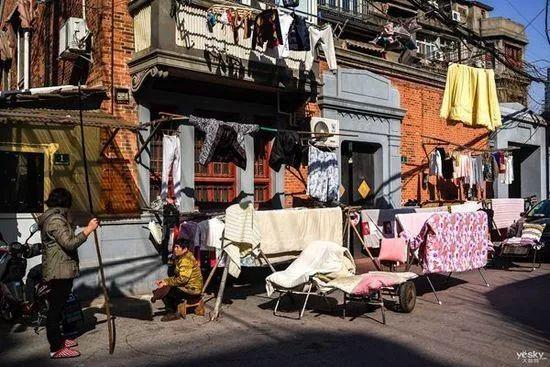

随着岁月变迁,石库门里弄的居住条件已经跟不上时代的发展了,电线已经老化,房子底层共用的灶披间一不注意就容易发生火灾,经常有滴水的衣服被悬挂在密如蛛网的电线上,本来就阴湿的里弄,一到梅雨季节就更不能想象,这种酸爽谁住谁知道。

空间逼仄窄小,石库门里没有秘密,弄堂里一天到晚吵吵闹闹,却夹杂着浓浓的人情味。几户人家挤在几平米的灶间煮饭烧菜,倒倒苦水闲话家常。有时候聊得起劲,都忘了那块在锅里翻滚的红烧肉,这可不,一会儿功夫就烧焦了。偶尔也会为一些淘米洗菜的小事争得不可开交,可是这里的人仿佛都很“健忘”,生气的事第二天都忘了。

(©时代报)

逢年过节,还会收到邻居送来的糕点,孩童也在窄小的弄堂间开拓着自己的小天地。从清晨日出到黄昏日落,弄堂里小贩的叫卖声不时响起,挑着菜的、拎着“大饼油条”篮子的、牵着马挤马奶的、还有挑着担子卖各种小吃的,叫卖声从弄堂这头传到那头。老人走街串巷,凑在一起下下棋聊聊天。一大清早,弄堂口响起铃铛声,他们就会踏着小碎步去把马桶倒空。随后整个弄堂便会响起马桶刷奏起的”清晨交响曲“,“嚓嚓嚓”的声音仿佛离现在越来越远。

(©新民网)

蛛网密布的电线,竹竿上悬挂的还在滴水的衣服,烈日下花花绿绿的大棉被,油煎带鱼的“滋滋”声,游离在空气中的粉尘微粒、饭菜焦香、略带阴湿的弄堂味道,共同交织了一幅市井生活图谱,仿佛一个弄堂就是一个世界。不管时代怎么变换,老上海情结都藏在这里。

三、

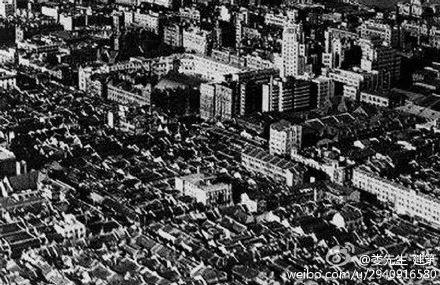

(©娄先生-建筑)

据资料显示,解放前上海约有20万石库门里弄式建筑,近60%的上海人居住其中,80年代以来,约有70%的石库门被拆除。至2020年,根据相关规划,还有相当数量的石库门将要消失。

石库门建筑一般处于城市的黄金地段,商业价值很高,加上人口密度不断上升,石库门这种老民居住宅要做出牺牲似乎是大势所趋。鲁迅在《呐喊》中说,“他们忘却了纪念,纪念也忘却了他们。忘却,是对过去的背叛,而明天也终将成为过去。”石库门弄堂生活真正体现了上海人的生活方式、价值观念,也滋养了上海人性格精明老练、善于察言观色、开放包容的性格特点,造就了今天的上海,见证历史的这一切决不能被忘却。

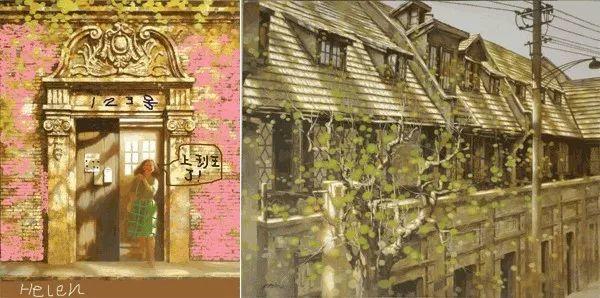

(©新浪博客-墨传神韵)

“老建筑保护,该复原哪些、保存哪些,都需要好好考虑。”就像神奈川大学工学部建筑学系教授内田青藏所指出,老建筑保护关键是既有历史性,又有地域特色,需要在保护建筑物的基础上,根据不同的需求加以利用、开发。

从现在来看,石库门里的建筑结构不太符合现代人的居住条件,但改造总归比拆除好,比如大力改善石库门的居住条件,吸引搬出去的居民再搬回来,吸引喜欢文化底蕴的年轻一代搬进来,让石库门在延续生命的同时焕发新的活力。

(©生活周刊)

现在也出现了很多由石库门改造的酒店、商业综合体等,像“新天地”“丰盛里”就变成了新的文化地标。很多人质疑其变成了没有灵魂的空壳,失去了居住功能建筑就失去了温度,但是如果他们的经营能避免同质化,让石库门弄堂里的原住民也能参与其中,也是一个对社会有益的事情。

在过去,家庭妇女大多会绣花,有空会绣绣花鞋、帽子、手绢、肚兜之类的,所绣的图案得有“花样”,也就是用纸减成或镌刻的底稿。据资料显示,过去弄堂中有上门剪花样的妇女,她有一本大簿子,夹着一张张剪纸,任你挑选,若是你自己另有要求,也可当场剪出来。在时代的变迁中,上海妇女不爱绣花了,这一剪花行业也渐渐消失。

(©太平洋摄影博客)

在石库门活化中,可以寻找当年剪花行业的人群,把这种绣花、剪花这些传统民俗元素融入到文创产业之中,建立手作工坊、博物馆等,留住石库门内在的根。

现在自觉保护老房子的人也越来越多,近些年来,对于加强对石库门建筑的保护、将石库门建筑申报世界文化遗产,上海两会代表委员对这些方面的关注热度始终不减,当整个社会的普遍价值观达到某个高度的时候,石库门的命运才会被改变。

四、

漫步在石库门尚存的大街小巷,阳光下斑驳的树影洒在红砖墙上,尤其是秋日,发黄的树叶不停飘落下来,我走在铺满梧桐树叶的路上,脚下簌簌作响,我不时停驻下来,用相机定格这一幢幢独具风韵的建筑。说不定哪一天,在这座城市中就很难找到它们的身影了。

作者 / 张玥

排版 / 陈程

文化城市

文化城市