原文始发于微信公众号(皖南派):北岸|一村两国保 宗祠与廊桥

文字〡吴建春 摄影〡杨帆

祠堂被称为中国人的精神家园,是中国传统文化的一个重要载体。

古徽州的村落多为聚族而居,“社则有屋,宗则有祠”,建有众多的祠堂。

经过数百年的沧桑变幻,在黄山市现在还保存有400多座明清时建的祠堂,许多古村落里都可以看到。

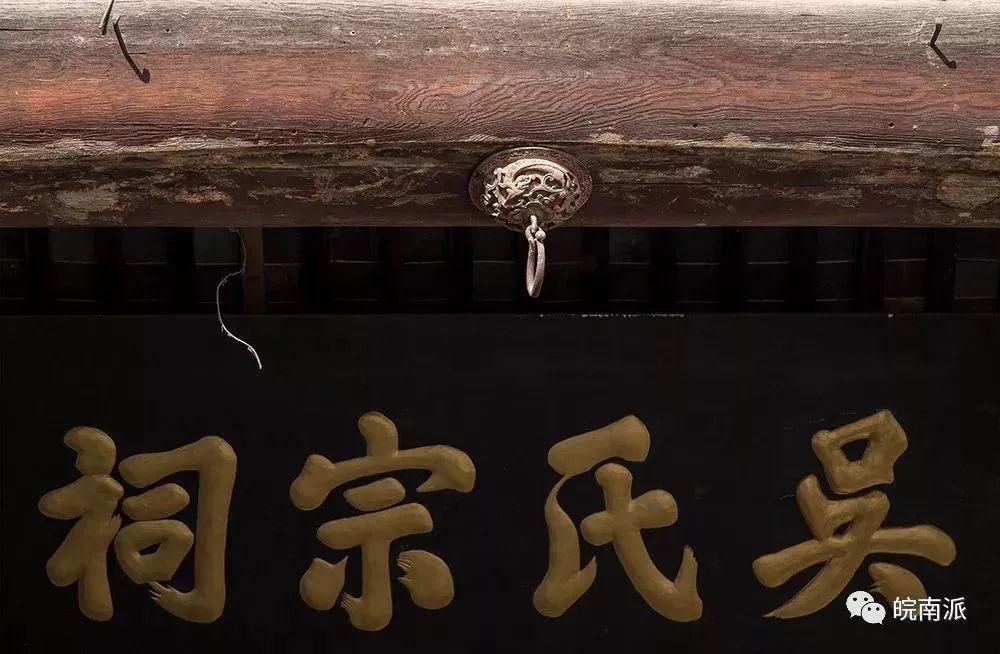

歙县北岸镇北岸村的吴氏宗祠,据说这是全国现存最大的吴姓宗祠。

北岸村历史悠久,宋代时吴姓从江西婺源(以前也属徽州)迁居此地,繁衍而成远近闻名的大村,有很深厚的文化底蕴。

北岸村现在保存着很多明清时期的建筑物,最有名的就是吴氏宗祠和风雨廊桥,都是全国重点文物保护单位。

“一村两国保”,即使是在有“文物之海”之称的黄山市,也很少有。

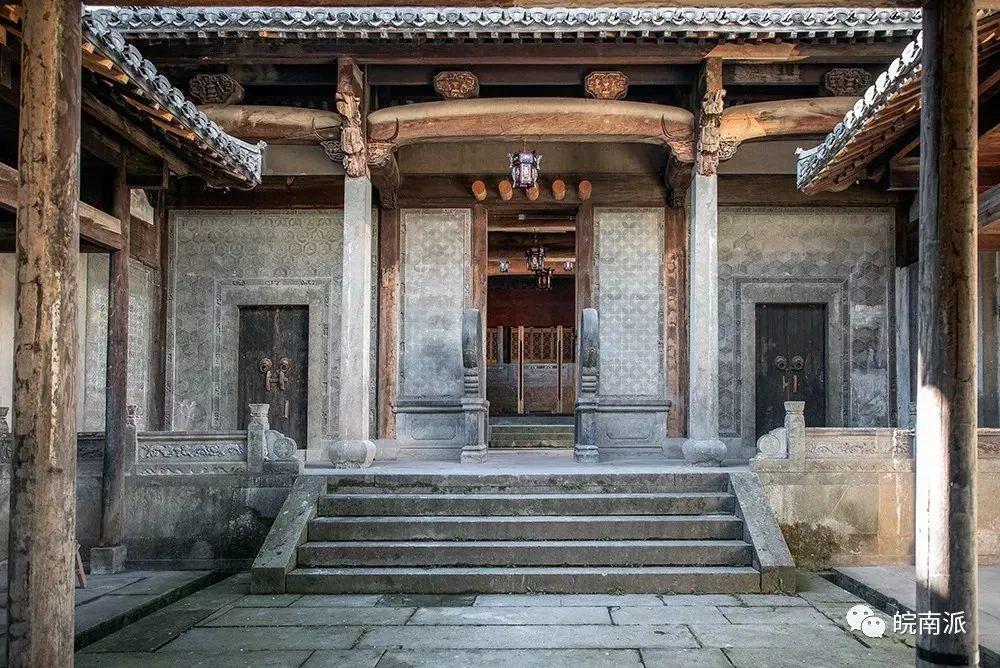

吴氏宗祠位于北岸村的中心位置,坐南朝北,一眼看过去就气势不凡。

前面是一个二三百平米的广场,现在村里的群众性活动还常常在此举办。

广场前是一条几米宽、叫棉溪的小河,水浅却清,岸边数株桃花正在盛开。

首先看到的是五凤楼,挑角飞檐,造型优美,10个顶端为鳌鱼的翼角犹如5对凤凰展开的翅膀,使祠堂外观气势巍峨,既宏伟庄重又显出许多精巧灵秀。

五凤楼显示了吴氏家族当年的显赫地位,也是吴氏先人对后代寄予的期望,希望世世代代人才辈出,保持家族发达兴旺。

祠堂建于明代初期,具体时间不详,有记载的是清代道光6年(公元1826年)进行了一次重新修建。

祠堂三进两名堂五开间,占地面积很大。

仪门的门额上高悬“吴氏宗祠”匾,据说原匾非常精美,四个大字是彩色瓷字,上面是色彩鲜艳、栩栩如生的花草树木和人物图画,现在被收藏在徽州文化博物馆里。

门楣上有5个圆木户对,门前两边是两个很大的门当(石鼓)。

在封建时代,门当、户对大小、多少是有一定规定的,不可随意。

比如门楣有4个户对的,对应的是四品及以上官员。

吴氏宗祠有5个户对,可见家族在当时的地位。

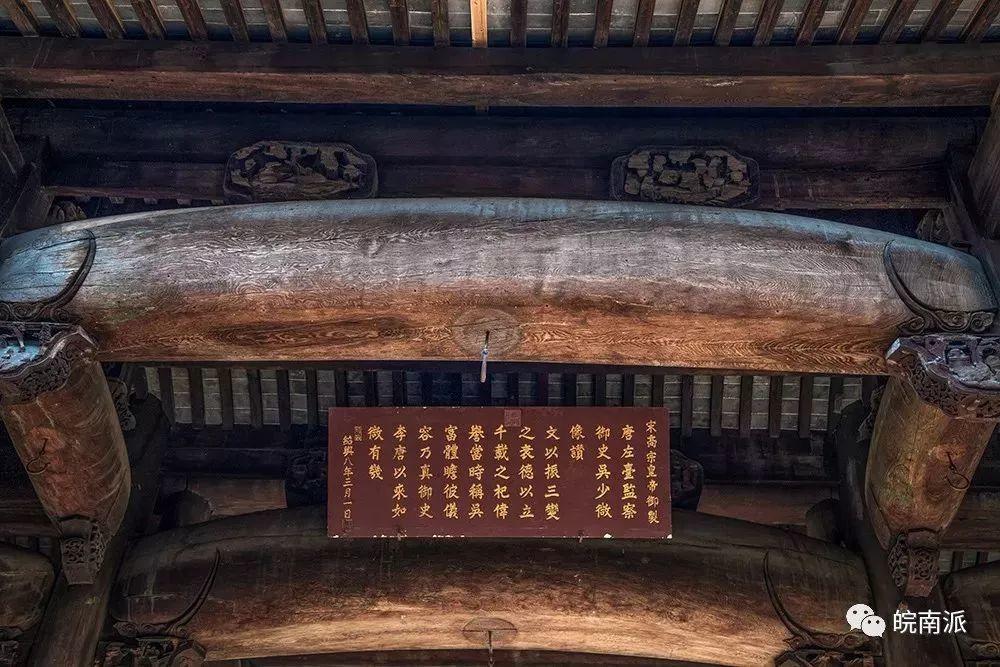

中进是享堂,这是祭祀祖先、宗族议事的重要场所,正中悬挂“至德堂”匾。

月抱梁非常硕大,据介绍是现存徽州古祠堂里最为粗壮、硕大的月抱梁。

十几根粗大的立柱,使享堂的空间显得既高大又宽敞。

院内石栏上的6块黟县青石板上雕刻着“西湖十景”,用写实的手法刻成,线条清晰,冼练精致,生动精美,是徽州石雕的的代表性作品。

徽州石雕的内容主要是动物、植物、书法等,以山水景致及传说故事为内容的少见。

上面还刻有“黟县余尚相”的字样,在石雕上留有工匠姓名的也很少见,看来,这个叫余尚相的工匠肯定是当时很有名气的雕刻师。

此组石雕是研究古时“西湖十景”的珍贵材料。

后进是供奉北岸吴氏祖先牌位的寝室,现在里面一片空荡。

寝室前面的天井池塘后壁上方,在九块黟县青石板上雕刻了一幅“百鹿图”,有松有石有草,有溪流有飞鸟,更有在山林间嬉戏奔跑的群鹿,活泼自然,栩栩如生。

“百鹿图”的寓意,是希望子孙后代多福多禄。

图中具体雕刻了多少只鹿现在还难以数清,有说100只的,也有说99只的。

寝室西面墙上有一个砖雕的神龛,不大,却是徽州砖雕的一件经典性作品。

这是供吴家贞节女子拜佛的,在妇女地位低下、平常很难进入祠堂的徽州,非常罕见。

更加珍贵的是,长方形的明堂(即天井,下有深数米的池塘)内侧,十三块石栏板上刻着53件礼器。

这些礼器乃是皇家祭祀用的,平常人见都难见到,吴氏祠堂内怎么会刻有呢?

原来主持重修祠堂的吴应晟曾任礼部太常寺典簿,是负责管理皇家祭祀礼器的。

一些专家说,吴应晟把这些礼器镌刻在自己家族的祠堂内,是一件僭越、犯上的大罪。

好在祠堂特别是寝室平常很少有人进入,外人更是不能入内,刻在天井内侧又非常隐密。

用皇家祭祀礼器石刻来祭祀自己的祖先,这在全国是独一无二的。

换个角度说,敢冒如此大的风险,也说明他们不忘根本,对祖先的爱戴和尊敬。

吴姓是徽州大姓,北岸吴氏家族入仕者不少,经商者亦多,宗祠建的如此气派在情理之中。

吴应晟是个官员,同时也是个富商,他掌管的“京隆号”是著名的茶号,在全国各地都设有分号,号称北方第一茶叶大王。

为重修吴氏宗祠,他就捐了22万两白银。

但是,一个家族宗祠内有这么多珍贵的东西,还是常常令到访来游者惊叹不已。

北岸吴氏的祠堂最多时有八座,现在还有五座,以宗祠保护最好。

上个世纪六七十年代,吴氏宗祠被用作供销社的仓库,没有遭到大的损坏。

但是,宗祠也有许多地方需要修缮,一些上有雕刻的石板和木柱、石墩已有破损。

走出吴氏宗祠不远,就看见一座三洞石拱廊桥横跨在棉溪河上,这就是北岸村的第二处“国保”风雨廊桥。

叫风雨廊桥是有道理的,因为桥上建有封闭式的砖木结构的长廊,可以为人们特别是往来行人遮阳、挡风、避雨,当然,也可以供人小憩。

棉溪河自东向西,在北岸村的南面潺潺流淌。

河不宽,水也不深,夏天水大的时候,可涨高数米,而且水流很急。

前些年有人在河里养鱼,河水一涨,鱼全跑了。

斑驳的墙面、暗灰的桥石,使廊桥显得非常古朴沧桑。

此桥长33米、宽4.7米、高6米,桥身建于明代末期,廊建于清代中期,距今都有好几百年了。

北岸村为什么建这么一座风雨廊桥?

因为这处在当年徽州人走出山外的一条重要通道之中,向东通往歙州府城,向南通往杭州城。

明清时期是徽商繁盛之时,这条道上,官员、公差和商贾、运客等过往行人肯定很大。

可以想象,当年的北岸、廊桥该是一种怎样的热闹景象。

廊桥北端门额上写着“谦庵旧址”,起初不明白怎么回事,听朋友介绍,一个叫吴宗尧的人的旧居就在北岸,他号谦庵,是明代万历年间进士,曾任监察御史等职。

查了一下,吴宗尧确实明代万历二十三年(公元1595年)进士,曾任山东益都知县,为人刚直,《明史》和《万历野获篇》中记载,他上疏弹劾征收矿税的宦官陈增,指出其种种不法之事,遭皇帝下诏入狱,“使者至,民大哗,欲杀增。宗尧行,民哭声震地”,可见他是个收到百姓爱戴的官员。

他几年后出狱为民,不久死去,天启年间,被补赠光禄少卿。

不过,没查到他任监察御史的记载,也许他出狱后回到家乡,旧居就在廊桥附近。

后人为了纪念他,才在廊桥的门额上写上“谦庵旧址”吧。

门口墙壁上写着“往府大路过桥”。

“往”字是红色,字中的“主”左边多了一撇。

不要以为这是错别字,徽州是文化昌盛之地,不可能出这样的差错,故意写成这样,是为了给不识字的人指引道路,告诉他们去府城要由此向左拐。

那个时候,各地并不都像徽州重视文化和教育,不识字的人很普遍,特别是一些马帮、挑夫等靠力气吃饭的人。

既是交通要道,吴氏家族绝对不会随意建筑这座廊桥,而是非常精细。

热心公益、造福乡里是徽商的传统,北岸吴氏家族也是一样。

歙县志记载,主持重修吴氏宗祠的吴应晟曾捐资修建府城的太平桥,捐资铺建北岸到深渡镇长达10公里的石板路;其弟吴应暹捐资修路建亭,亭子建了近10个。

从北端走进廊内,见东侧墙上辟有8个方窗,用砖砌成龟纹、梅花纹花格。

引人注意的是东侧墙上的8个风洞窗,建成花瓶、满月、桂叶、葫芦、书卷的样式。

这8个风洞窗虽是通风所用,却非常精致,充满艺术气息。

由窗向外看,流水、人家、山林、田野,每个窗都是一幅画,难怪有人说这是徽州最长最美的廊桥。

廊中间有一佛龛,供着一尊观音菩萨。

上挂一匾“佛光普照”,两边对联是“紫竹林中观自在,荷花座上显金身”。

皆非旧物,明显是今人所为。

据说这里的菩萨很灵,现在还常有附近百姓来烧香敬拜。

东侧北面开一叶敞窗,设有“美人靠”,旁边还沿墙设置若干坐凳,这都是供人歇息的。

内有许多根木柱,一根柱子上写着“开水不沸切不可喝”。

据说以前这里一年四季向路人供应茶水,这也是行善的一种。

徽州的古道上都有亭子,亭内都给行人提供茶水,或是筑有灶台供行人自己烧水。

“开水不沸切不可喝”如果是当年所写,这廊桥当年也应该有烧水的灶台。

南端门额上刻“乡贤里”,这是赞誉北岸村的。

门口正对一户人家的院墙,墙上嵌有一块古石板,上刻“泰山石敢当”,这在我国民间很常见,目的是镇邪压殃、保佑平安。

向左一转,即是去往歙州府的古道。

从东面看廊桥的外侧墙,8个大方窗中间,写着“西流毓秀”四个大字,是指北岸山水秀美、人才辈出的意思,也包含着许多对子孙后代的美好愿望。

经历了多少岁月,目睹了多少故事,吴氏宗祠,风雨廊桥,今天依然在继续记录着、讲述着……

本文已获作者吴建春(原黄山市副市长)先生授权,版权归原作者所有,致谢!

文化城市

文化城市