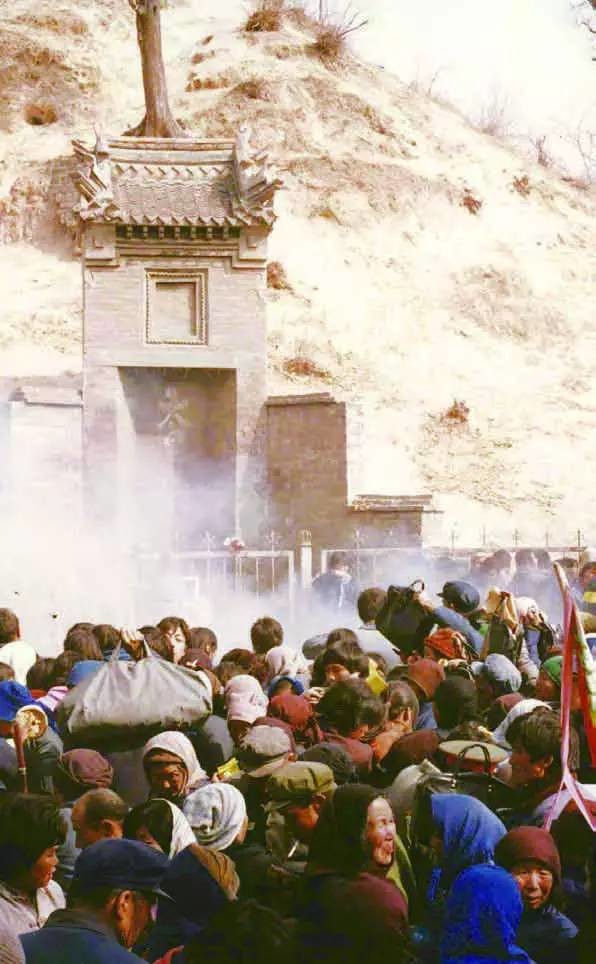

1989年春·河南淮阳

老斋公

慢慢走

给把泥泥狗

您老活到九十九

——淮阳民谣

随人流挤进淮阳城里的人祖庙——太昊陵,只见满院的香火和烟雾,满院的人。黑压压的头顶上,到处是高高举起的高香、五彩的纸马纸人和纸花架子。庙后高大的人祖坟上密密麻麻立满了人,成了一座人山。人山下还是人,还是冲天的香火,满世界的烟雾。墙角树下,阶前庙后,到处是卖“泥泥狗”的。这泥泥狗千姿百态,有人祖猴、九头燕、草帽老虎、八卦龟……泥泥狗有巴掌大的,有指肚小的,黄泥胎上黑色染底,白绿红黄蓝勾花,造型奇绝,古朴艳丽。

从四面八方赶来进香的人们

这泥泥狗的来历,比淮阳县城还要古老。

每年农历二月二至三月三,方圆几百里的乡民汇集太昊陵,烧香祭祖,求神祈愿,声势浩大,虔诚之极,乡民们称之为“二月会”。听说二月会来人最多时,把淮阳城里的井水都喝干了。

淮阳古称宛丘、陈州,相传城中的太昊陵就是埋葬伏羲头骨的地方。一年一度的二月会,是祭祖的盛大节日。庙会期间,许多村子都自发组成进香会,从四面八方浩浩荡荡涌向太昊陵。一些村子还前来表演舞龙和吹笙,象征性地祭祀龙(蛇)身人面的始祖伏羲,和以“葫芦制笙簧”的音乐之神女娲。淮阳当地的民间神话传说中,有许多关于人祖爷伏羲和女娲抟土造人的故事。

祭祖也是为了衍后,古史记载的二月会,就是祭祀生育繁衍之神“高禖”——即高媒,也就是女娲娘娘的。古代的二月会是一项规模很大的社会风俗活动,举凡男女相会、拜神求子,历代盛行,而这也正是祭祀高媒的真正意蕴所在。在淮阳太昊陵庙宇的台基上,有一块人称“子孙窑”的基石,石头上有一个圆圆的小孔,被进香的人抠摸得油光滑亮,据说这是块十分灵验的求子石。

淮阳二月会,是乡村妇女们朝拜的圣会。人海里,到处是臂戴红袖章、手举高香、肘挎供篮的中年妇女和老婆婆,她们是庙会上引人注目的朝拜群体。听说有些年迈的老婆婆,平时卧床养病,但到了每年的二月会,便徒步十多里走到庙会来,一住就是七八天。太昊陵里蕴藏着古老信仰的精神力量,每年二月会时,它便召唤起乡民们内心原始的生命热情。

泥燕·蝙蝠

猴骑虎·狗

在二月会上售卖的泥泥狗又称“陵狗”,每个身上都有一个孔,能吹出鸟鸣一样的响声。前来烧香的人买上几个,当作吉祥物带回家给孩子们玩耍。泥泥狗是祭神的陵狗,造型上保存了许多传统的东西,用制作泥泥狗的老艺人的话来说,“老几辈就是这样做的”。淮阳城方圆数十里,十多个村庄里,有近千名的民间艺人制作泥泥狗,真可谓民间玩具的圣地。

泥泥狗的制作工艺并不复杂:第一道工序,先像女娲抟土造人一样用黄土捏成泥胎,有的艺人把晒干的黄泥胎装窑烧火,泥胎就成了粗陶,结实不易摔碎;第二道工序,把成型的泥胎放进黑颜色的铁锅里浸染上底色,晾干后,用赤白青黄等颜色勾画纹样。泥泥狗的传统彩绘工具,是用高粱秆削尖做成的笔,勾画出的彩线奇拙古朴。黑黝黝的泥胎画上五彩的花纹,浑厚、大方、奇秘而又艳丽。

泥泥狗是尚黑的艺术,黑色是古时夏代崇尚的色彩,夏人以黑色为贵。淮阳平粮台正是夏文化早期古城堡的遗址所在,如今的淮阳衣饰习俗中,乡村老人仍习惯多穿黑色服饰。泥泥狗艺人们也说,“从来黑色玩具是主贵的”。后世下陈州的包公也是面黑心正之人。所以,泥泥狗的黑色是主贵、主正的吉色之一。

淮阳是古代三大部落集团文化迁徒、发展交汇之地。“史载炎帝由西向东发展,‘初都陈,后徒鲁’的陈就是淮阳,大量的淮阳原始民间艺术人面猴、猫(虎)拉猴、猴骑狗、草帽老虎、双头狗、双头燕、猴头燕、双头马、子母娃、八卦龟等等,反映了三大部落集团图腾崇拜的交汇。”(靳之林《抓髻娃娃》)淮阳的泥泥狗艺人们,都把女娲抟土造人作为泥泥狗的渊源,泥泥狗确实有活化石一样古老生命文化的研究价值。

庙会上的皮老虎

古朴艳丽的泥泥狗

在泥泥狗中,狗是重要的造型形象,淮阳民间神话传说里,就有关于狗变伏羲的故事:

远古时宛丘国受兵围难,国王许诺,谁击退围兵,即把女儿嫁给他。蔡河里漂来一只黄狗击退了围兵,国王无奈嫁女与犬。最后,黄狗在缸中变人,国王女儿性急提前打开缸,从里面出来一个狗身人首的人,这就是伏羲的由来。

这故事和《搜神记》中的盘瓠故事一样,说的都是狗作为祖先的由来。“伏”字,一半为人,一半为犬,“羲”即古汉语中的“兮”字。我国古代历史上,确实有一支以狗为图腾的氏族,他们尊伏羲为自己的祖先。在黄河流域的甘肃、山东、河南、山西等地,都流传着有关伏羲的民间传说。南方许多少数民族如苗、瑶、黎、畲等也都有尊伏羲的说法。以狗为图腾的氏族在历史上有着复杂的迁徙历史,各地民间文化中留存的有关狗及伏羲的敬崇习俗,也正是这一复杂历史的反映。泥泥狗中的犬造型,已失去图腾的神圣和祖先的庄严,一副憨态可掬的样子,令人爱不释手。

泥泥狗中有各式各样的鸟造型,如九头燕、猴头燕、猴头飞燕、花燕等,神态各异。在河南的方言中,所有的鸟类通称为“虫燕儿”。燕形泥泥狗在淮阳泥玩具中是一支数量、种类不少的“鸟氏族”。我国古代东夷少昊氏族集团即是以鸟为图腾的。而作为太昊伏羲辅佐神的句芒,正是“少昊之裔子”,一个人面鸟身的形象,这颇似泥泥狗中的猴头燕。在以蛇为图腾的伏羲氏族集团文化中,大量鸟图腾文化的出现,反映出远古时代东夷太昊、少昊氏族集团交融合并的历史痕迹。

泥泥狗中的九头燕,与《山海经·海内西经》中记载的“开明兽”都是九头兽。《山海经·海外北经》中记载的共工之臣相柳也是一个“九首人面,蛇身而青”的九头神。《山海经·海内经》记载,共工为炎帝后裔,实际上开明兽、相柳都是古代西部炎黄华夏集团神话传说中的角色,与之相似的泥泥狗中的九头燕,反映了由西向东而来的炎黄华夏古民俗的影响。历史上,不同氏族部落集团文化的交融并合,众多的原始图腾形象逐渐走向消退,而由新的人祖神像替代,这是一种历史文化转折的必然过程。但在漫长的封建社会发展进程中,延绵不断、生生不息的民间古老信仰意识,却悄悄地把许多原始民俗中古老图腾形象的原型符号承继了下来,并约定俗成地代代流传着。这正是泥泥狗具有活化石意义的重要原因。

草帽老虎是泥泥狗中一个十分奇特、造型怪异的形象,与《山海经·南山经》中记述的“类”十分相像,文曰:“有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。”实际上这是一种阴阳合体、异物遮面的动物。草帽老虎表现的隐喻之意,是动物遮面的交合形象。在泥泥狗中还有许多一物两头或互抱互驮的动物造型,这和《山海经》中记述的“并封”“并逢”非常相像。这些一物两头的传统动物造型,并非艺人的即兴杜撰,正如闻一多在《伏羲考》中指出的那样,这些都是两物交合,讹传为一物两头了。草帽老虎与双头兽表现的都是与生育相关的交合形象,这与淮阳二月会崇拜生育的性质是完全一致的。

人面猴在泥泥狗中是一个十分生动可爱的形象,它的象征意义神圣而又古老。猴不仅被视为人类祖先的象征,更重要的是,人面猴身上夸大的女性生殖器符号装饰,使其具有了典型的生殖文化象征。这些象征女阴的生殖符号,大量重复地画在人面猴或其他动物身上。淮阳二月会是朝圣女娲、祈求生育兴旺的民俗节日,人面猴在泥泥狗中就是生育之神女娲的象征。

淮阳二月会上售卖的泥泥狗中,小泥鳌的数量相当大,可以说是成筐成篮地兜售。小泥鳌造型非常简约,两三厘米长,有发声孔,上涂黑彩。艺人们说这小泥鳌是女娲绳举的絙(音耕)人。汉代应劭《风俗通》云:“俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人,剧务力不暇供,乃引绳絙泥中,举以为人,故富贵者,黄土人也,贫贱凡庸者,絙人也。”小泥鳌的名字也包含着贫贱的意思。女娲抟土成人,这“人丁兴旺”的小泥鳌正是人类繁衍兴盛的象征。

二月会上售量比较多的,还有一种叫“皮老虎”的泥玩具。这皮老虎也是提着筐卖的。皮老虎上下两块泥,中间以软羊皮或牛皮纸粘合,白底彩绘,廖廖几笔,勾画出活灵灵的虎脸,颇有汉画的风采。孩子们非常喜欢玩皮老虎,他们用手握住皮老虎的两头,一拉一挤,便发出悦耳的叫声。

淮阳二月会上的泥泥狗真是千姿百态,美不胜收,我跑到村里泥泥狗艺人的作坊里,足足买了几十个,用庙会上买的提篮装起来,有几十斤重。

像神奇的泥泥狗一样,淮阳也是个神奇的地方。太昊陵后院有个蓍草园,传说是伏羲画八卦的地方;城外不远有个五谷台,说是神农的试验农场,也是藏百草的地方。黄河两岸许多地方的生活里有很多的神奇,这神奇都是老百姓创造的。艺术的神奇不仅属于艺术,同样属于生活,属于生活中普通的人。生活永远为我们创造着不朽的神奇。

淮阳城方圆数十里十多个村庄里,尽是制作泥泥狗的民间艺人。

发表于《沿着河走:黄河流域民间艺术考察手记》(青岛出版社,2015年),图片均由作者提供。

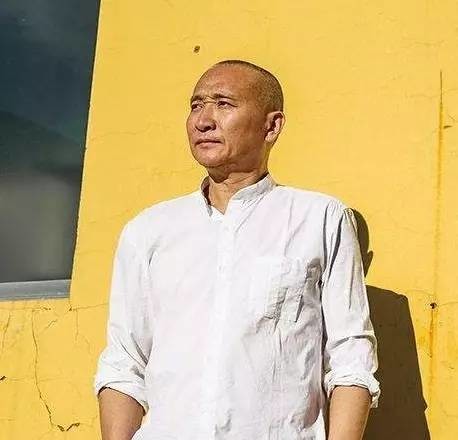

乔晓光,中央美术学院人文学院非物质文化遗产研究中心教授、博士生导师。从事非物质文化遗产与民间美术研究与教学;油画、水墨、剪纸等多媒材艺术创作与教学。中国文学艺术界联合会全国委员会委员、中国民间文艺家协会副主席、中国文艺评论家协会理事、教育部艺术教育委员会委员、芬兰《卡莱瓦拉》协会外籍会员。

1986年开始,持续考察黄河、长江流域民族民间艺术,关注民间习俗文化和中国乡村社区非物质文化传承现状。2000年以来,在教育领域致力于非物质文化遗产新学科创建以及民间美术课程普及,主持多项非物质文化遗产相关社会实践项目。近二十多年坚持实践以本土文化精神为主旨的艺术探索之路,多次在国内外举办画展,并多次参加国家重要展览,探索以人类文化遗产为主题的剪纸艺术创作与国际间的艺术交流。

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市