《建筑遗产》主编 | 中国科学院 院士

同济大学建筑与城市规划学院 教授 | 常青

编者的话

在本刊第三期“风土建筑专题”的基础上,本期继续对之进行拓展,密切关注近邻日本在乡村建设中风土建筑保存与再生的案例及经验,在《研究聚焦》栏目中推出了以下三篇该专题论文:

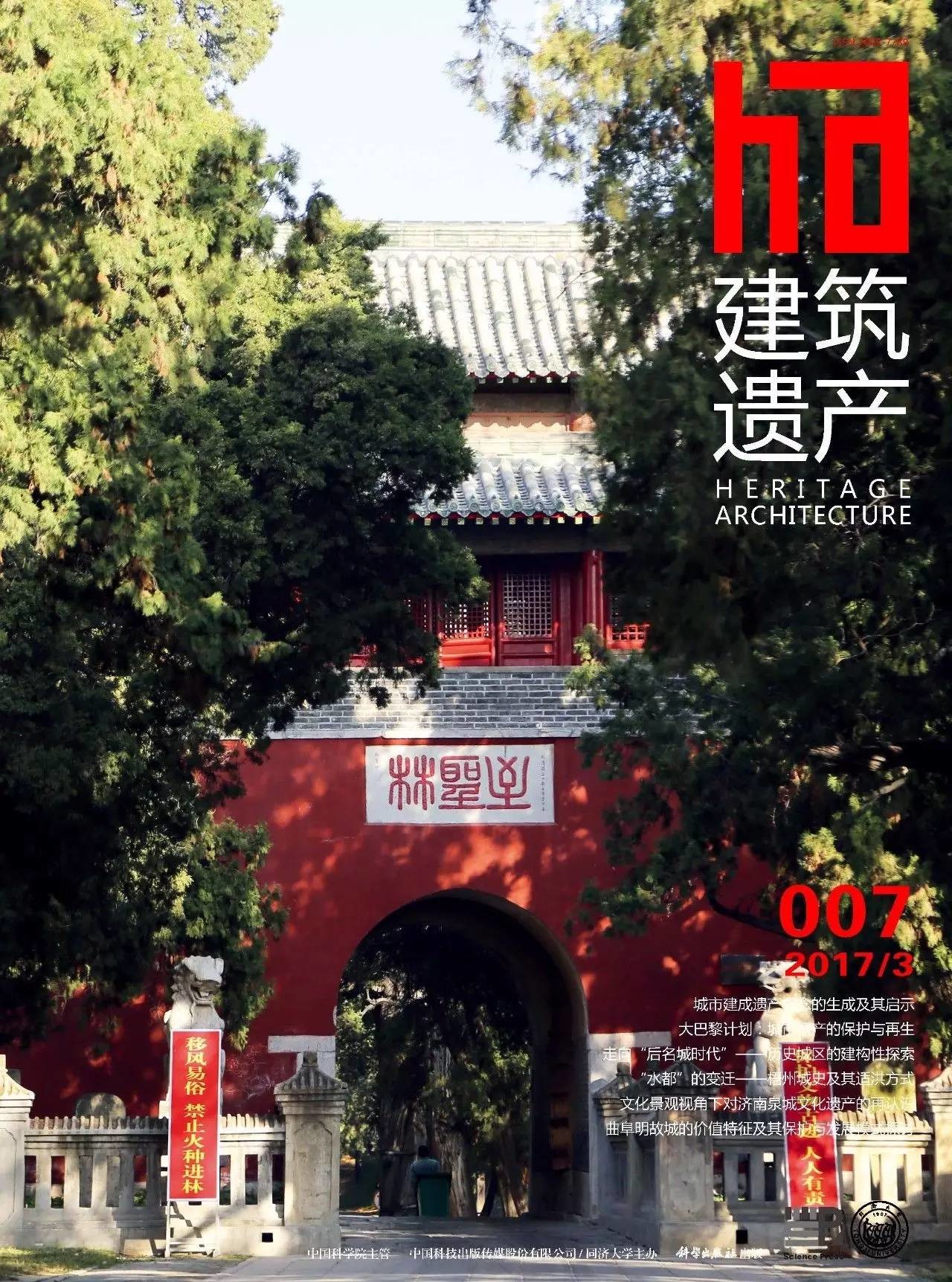

本期各主要栏目的核心主题为建成遗产的重要组成部分——城市遗产的研究与保护。在《研究聚焦》栏目,本期推出了张松的新近力作——《城市建成遗产概念的生成及其启示》。这篇文章整体梳理和深度阐释了欧洲自19 世纪中叶巴黎“奥斯曼计划”之后,特别是从乔万诺尼提出“城市遗产”(urbanheritage),到ICOMOS 第十二届大会提出“风土建成遗产”(Built Vernacular Heritage)以来,由保护对象核心概念的产生所引导和推进的城市遗产保护理论与实践,及其历史环境的可持续发展历程。该文还从城市复兴的角度,讨论了建成遗产保护与城市有机更新的关系。

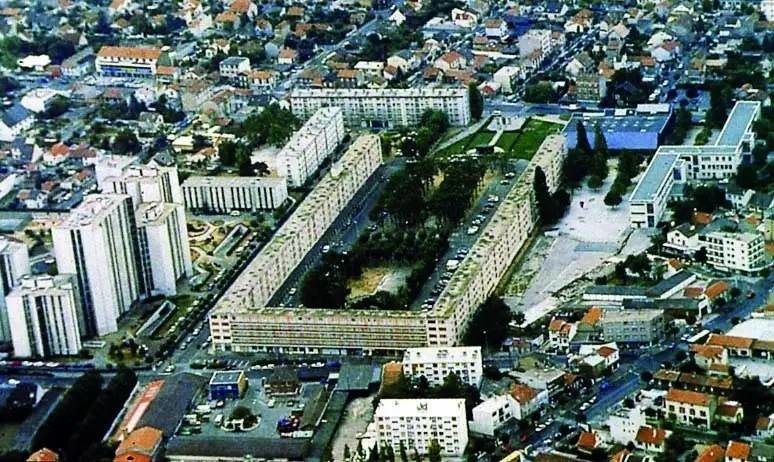

本期该栏目还推出了法国学者布鲁诺·门戈利的《大巴黎计划:城市遗产的保护与再生》一文,以20 世纪两个住宅区的建造和变迁为例,讨论了城市现代建成遗产在保护实践中所面临的文化、技术和经济的适应性问题,让我们领略了具有普适意义的城市更新与现代建成遗产保护之间的矛盾和解决途径。作者认为保护现代遗产更得兼顾适用目的,因而提出“20 世纪的建成遗产并不能因为冠以遗产之名,就可以不顾人们对现代化改造的需求”。

在《历史与理论》栏目,何依的论文《走向“后名城时代”——历史城区的建构性探索》提出,30 年来的城市化浪潮,使20 世纪80 年代初兴起的“历史文化名城”保护国策“全线失守”,许多历史城区已经碎片化,转而退守到“历史文化街区”的保护层面,从而形成了“后名城时代”现象。该文以宁波老城区整体保护为例,提出了通过“链接”、“织补”、“集聚”和“桥连”等四种规划策略,将分散在老城中的历史信息加以整合,力图使历史文脉以一座“城”的方式延续下去。对此,姚轶峰和那子晔的论文《对整体性保护之博洛尼亚实践的历史考察与探讨》,评介了将“历史中心”保护扩展到历史城镇的意大利博洛尼亚经验。此外,本栏目还刊载了吴庆洲的《“水都”的变迁——梧州城史及其适洪方式》,该文从建城技术史的角度,简述了中国古代被动式防洪的典型案例——梧州城发展史,并在文后重点介绍了近代梧州骑楼城的“适洪”方式。

詹姆斯·沃菲尔德《风土图记》本期专栏主题为“风土地标案例研究”,记录对象为欧洲传统的风车和水车,及其使用者——地方农人的生活。作者认为,这“代表了他们劳动的收获以及赖以生存的食粮。它们是社群生产力和生计的标志”。

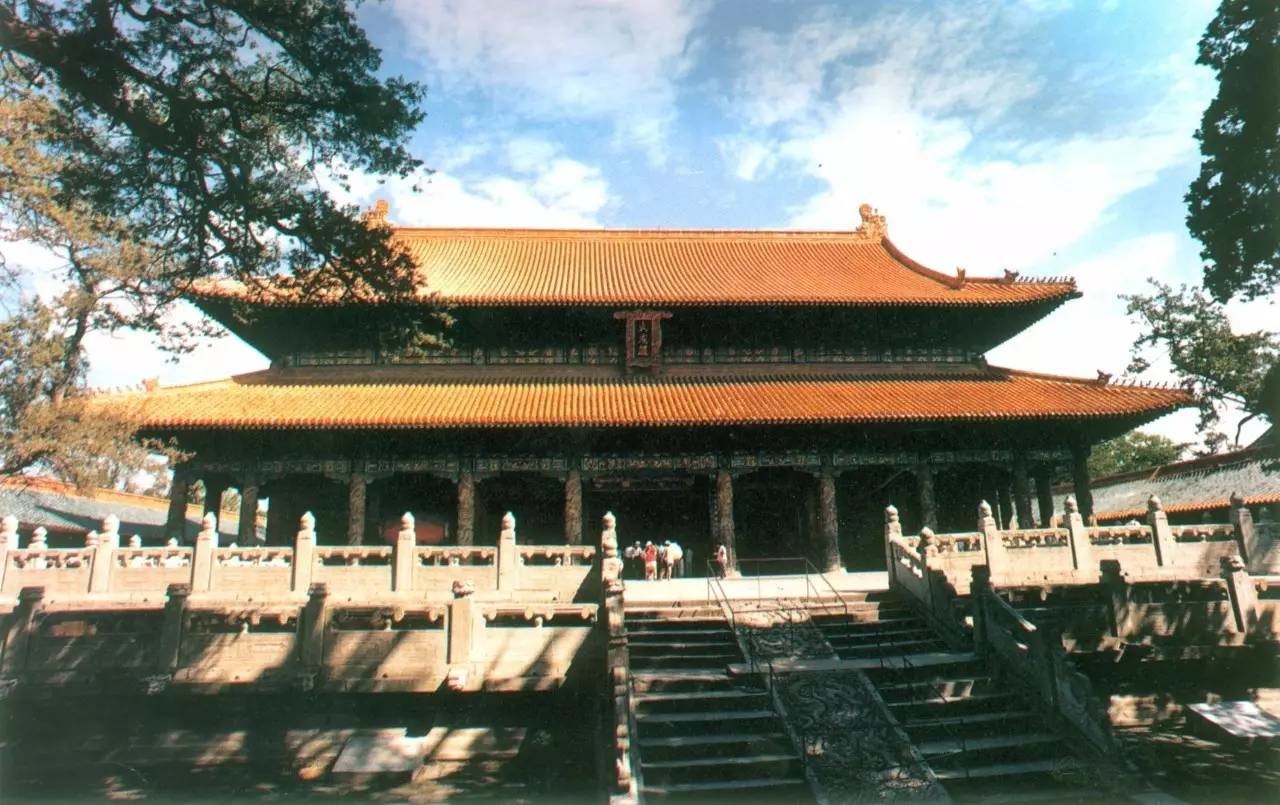

在《案例研究》栏目中,张杰、阎照、霍晓卫的《文化景观视角下对济南泉城文化遗产的再认识》一文,介绍了济南泉城从“文化与自然混合遗产”转为“文化景观”的世遗申报变更缘由,及对其遗产价值的认知过程,将济南泉水文化景观归纳为“济南古城冷泉利用系统”。邵甬的《曲阜明故城的价值特征及其保护与发展模式探讨》一文,阐释了明曲阜故城的历史演变过程及其文化特征与价值判定,并提出了这座著名故城的未来协调发展模式。杨开的《历史城区的格局演变分析与整体保护——基于齐齐哈尔历史文化名城的实证研究》一文,以齐齐哈尔作为国家历史文化名城身份的保护实践为例,提出了分析历史城区格局演变的研究思路,和基于城市格局整体性保护的内容识别系统及其构建方法。

在本期的最后,还推出了陆地精心译注的具有《华盛顿宪章》替代意义,由ICOMOS 在2011 年颁布的《关于历史城镇和城区维护与管理的瓦莱塔原则》,并对这一重要国际文献中译本里的问题和错谬进行了梳理澄清。

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

文化城市

文化城市