中国规划对于城市建设用地的考量,不仅关注用地的安全性与实用功能,还特别关注用地的人文特性,累代形成了以人文视角考量城市建设用地,并将建设用地选位与城市人文空间格局塑造紧密联系的规划传统。“以文相地”便是这一传统的重要实践理念。从历史文献来看,“相地”即勘察土地,如《史记·周本纪》中的“相地之宜”;“以文相地”重在从用地与城市历史、文化、理想、精神、风景相关联的视角识别和精选土地。例如“尊地”“静地”“严肃之地”“仰止之地”“去思之地”“至善之地”等诸多历史语汇,皆体现出古人在此理念下对于城市建设用地的独特认识。

从古代实践来看,“以文相地”历史悠久,积累了较为成熟的实践逻辑与标准。一方面,强调用地自身的地形地势、区位条件与城市人文空间规划建设的适配关系,重视历史文化遗存或潜在历史文化价值信息与用地的呼应关系,重视既有城市人文设施与用地的空间关联,重视用地在城市空间结构与形态中所占据的中心、制高处等特殊势位,以及与特定空间方位和文化喻意的契合关系。另一方面,强调将用地的人文性与场地风景资源的稀缺性联系在一起,重视用地自身的环境特色,以及与周边风景的联系。据此人文理念选择胜地,为城市人文空间的规划建设及其整体城市布局奠定基础。随着城市的不断发展,这些胜地往往成为关键地段,把控着城市整体空间秩序,承载着一方文化精神,形成中国城市极具特色和魅力的空间基因。

结合历史城市文献、城市图以及实地调研来看,“以文相地”在中国古代各地城市规划中应用广泛,积累了诸多宝贵经验。例如陕西韩城司马迁祠的营建,营建者选择黄河与梁山显要处,所谓“洪河汨流漾乎前也,中条崛起峙乎东也,河岳深崇,气象雄浑”的形胜之地,借“洪河巨岳”表树“公之文也”,形成区域人文大观;山西闻喜,营城者“观物取象”,视城郊涑水河“S”形回环处为人文要地,并分别建造回澜塔和红鹤楼,形成极具特色的人文空间;广西贵县,营城者将空间建设与特定方位喻意相联系,于城外东南方精选“山川聚会”“爽垲宏敞”之地巧营学宫,建成“历之千百年而不移”的地方标志;海南陵水,营城者因循史迹与山水秩序,于旧时武庙旁旷土择“独秀拥护于后,榜山对峙于前”之佳地巧布顺湖书院,形成地方人文胜地;凡此等等,皆足具启发。本文从诸多案例中遴选湖南醴陵、河南宝丰、江苏溧水、江西南康,对“以文相地”的传统规划实践做进一步阐释。

▲ 太史墓图[引自清乾隆四十九年(1784年)《韩城县志》]

▲ 太史墓图[引自清乾隆四十九年(1784年)《韩城县志》]

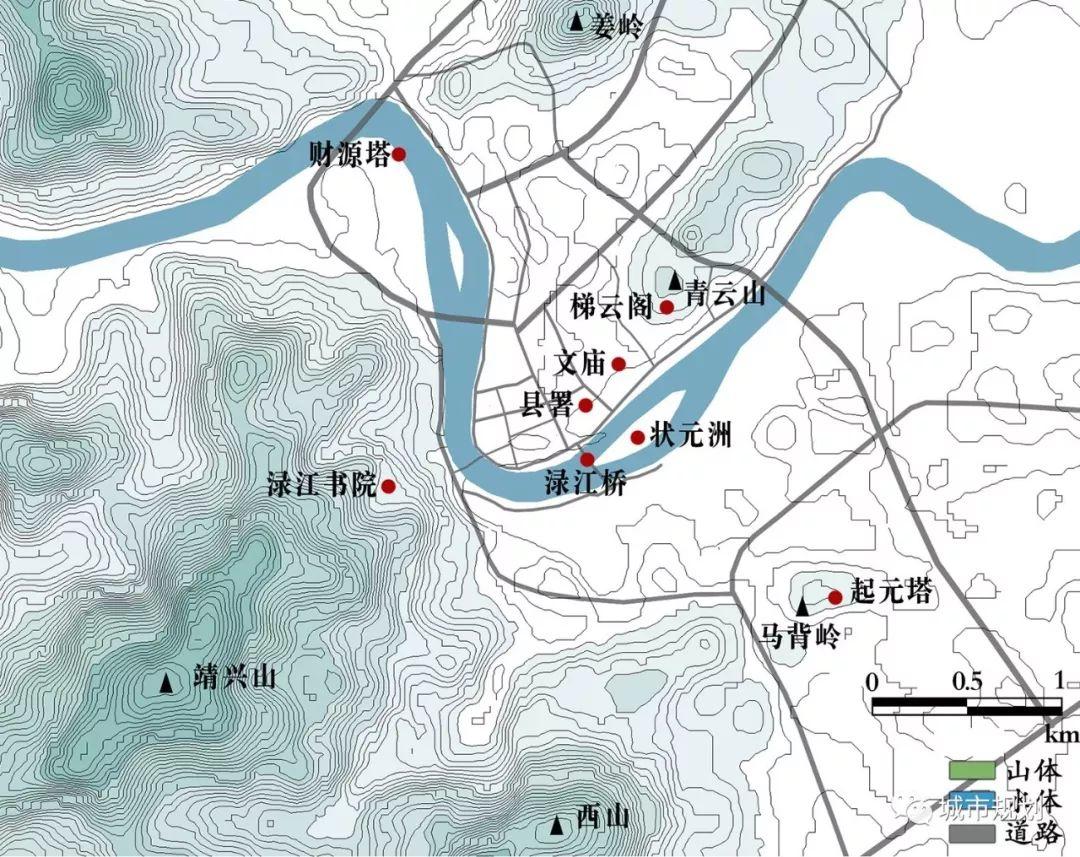

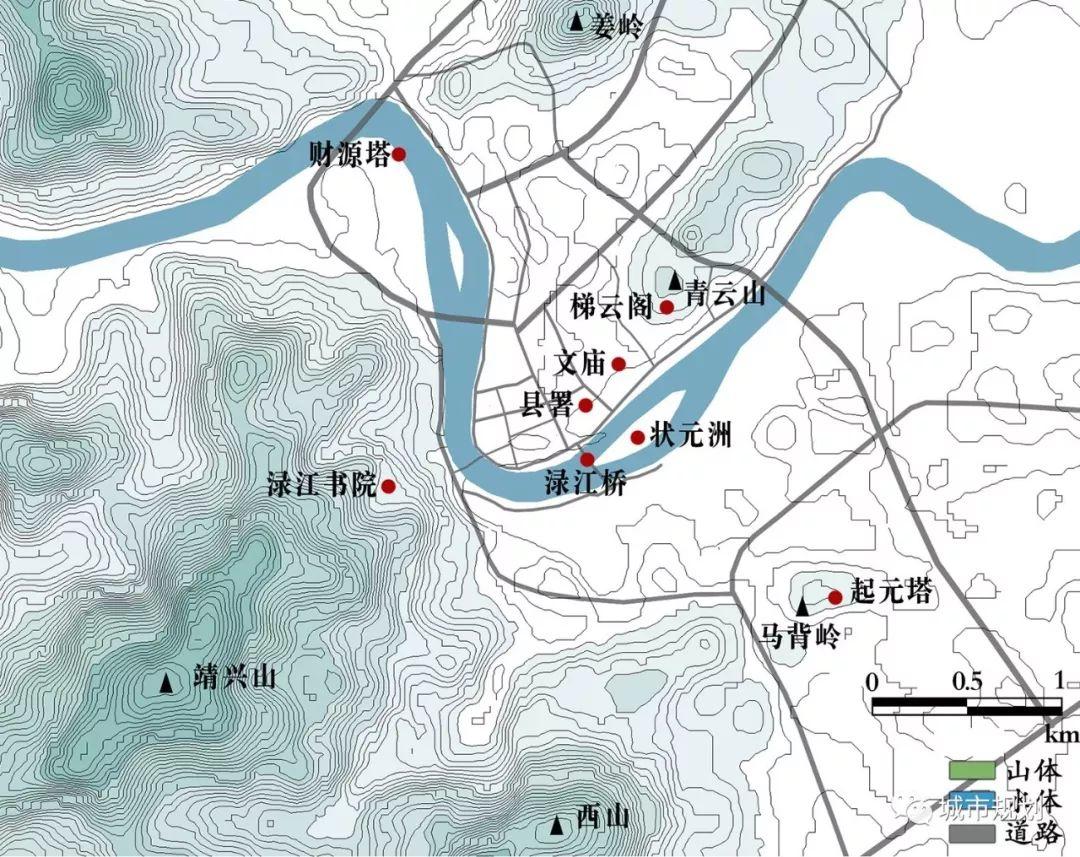

湖南醴陵,地处“宜春之噤喉,湖南之腰膂”,其地群山环峙、渌江襟绕。渌江之中自古分布有一处纺锤状芳洲,因传说曾有先贤在此攻读诗书,故被当地尊为“状元洲”,古人亦以该洲为参照而相地营城。具体而言,其以城内居中且“直面状元洲”之地为贵,巧布县署;明代邑人赞曰,“洲过县门前,醴陵出状元”。同时在城之东南方位上,择取可眺诸山“交拱环抱,迂延擢秀于芳洲(状元洲)之上”的“胜绝宜学”之地,巧营文庙,形成邑内标志。此外,营城者亦于状元洲四围青云山、姜岭、凤凰山、马背岭上巧循先贤过化之所、风景凝秀之地,修建梯云阁、大观塔、凤凰楼、起元塔等一系列人文空间,由此形成江、山、洲、城相融汇的山水人文空间格局。

▲ 县治全图[引自清同治九年(1870年) 《醴陵县志》]

▲ 县治全图[引自清同治九年(1870年) 《醴陵县志》]

▲ 醴陵历史文化空间在现代地形中的分布示意图

▲ 醴陵历史文化空间在现代地形中的分布示意图

▲ 醴陵城市格局现状(图片来源:水木猎人)

▲ 醴陵城市格局现状(图片来源:水木猎人)

河南宝丰,地处汝河中游地区,明成化时期新建县城。营城者以“方位”、“尊卑”、“动静”考量建设用地:其择城内东南隅立社学、儒学,于县门之西北置驲舍;更提出“布政按察之分司宜尊”、“城隍贾侯之祠庙宜静”的观点,而择城东向阳“尊地”和城西地势稍高之“静地”,分别布局两组标志设施;其后,又分别在邻接两组历史标志设施的位置选址营建文庙、书院和灵泉寺、龙亭等人文建筑,累代形成特色格局。古人赞其城市人居景象曰:“昔为村墟,今为城市,昔为草莽,今为闾阎,昔为农氓之聚集,今为衣冠文物之攸会”。

▲ 城图[引自清嘉庆二年(1797年)《宝丰县志》]

▲ 城图[引自清嘉庆二年(1797年)《宝丰县志》]

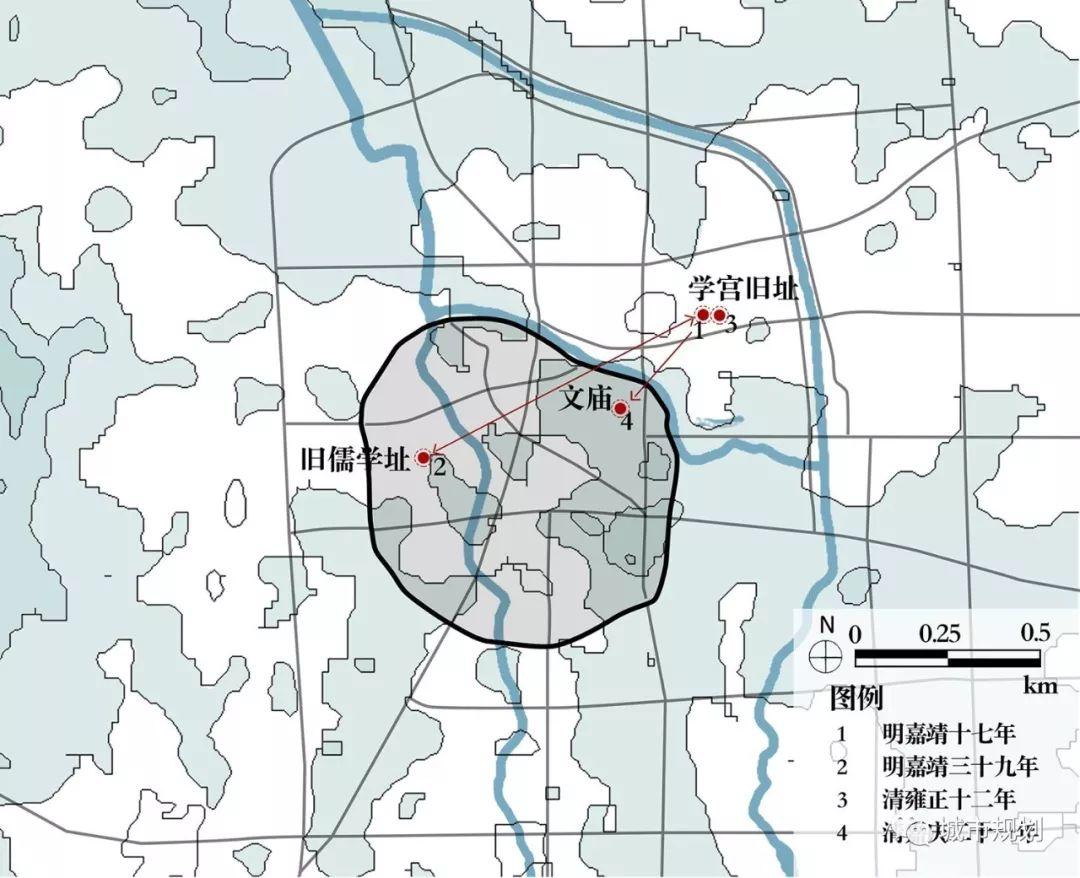

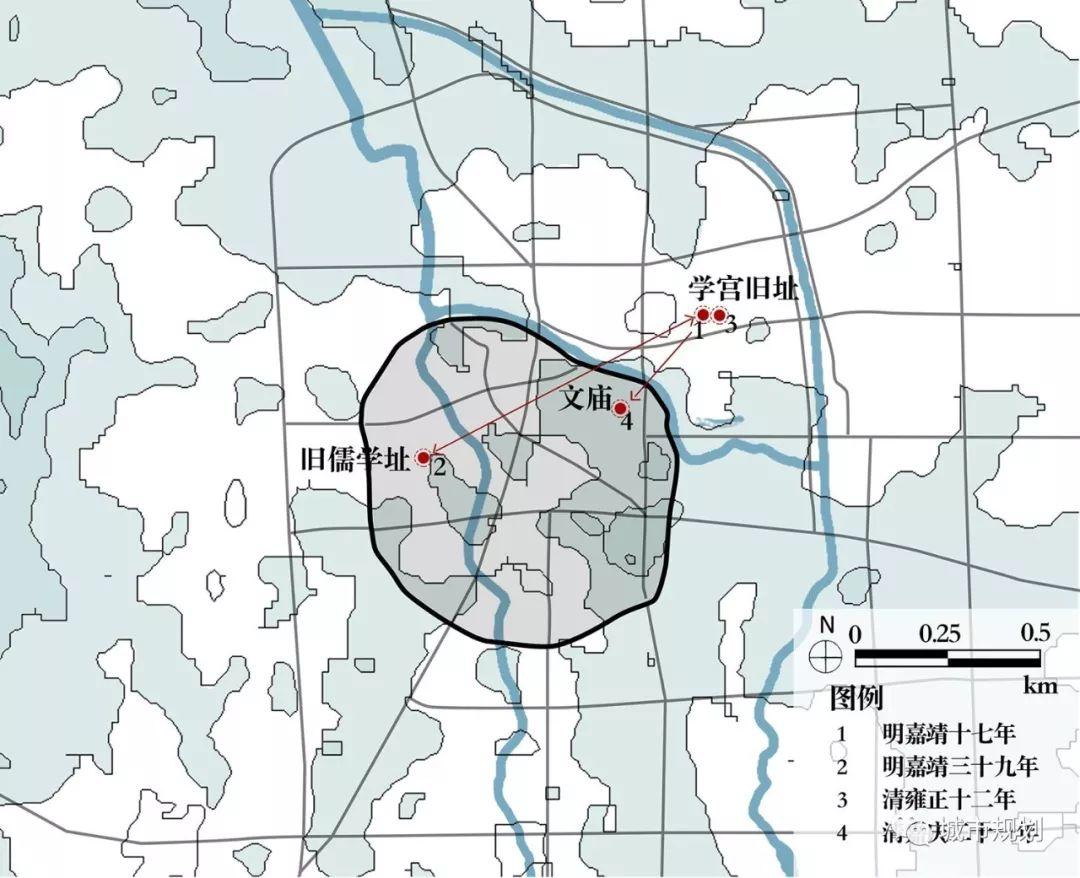

江苏溧水,即今南京市溧水区。历代营城者结合地文条件变迁,不断地对建设用地做以动态调适,尤以学宫的屡次“择胜地而迁”为典型。明嘉靖十七年(1538年),学宫营建乃因循唐武德时期学宫旧址,据“高爽之势”,择两侧“有石冈之高耸以为之翼”、“甃石闸以塞其冲”的要地巧施布局;至明嘉靖三十九年(1560年),“左之冈石尽斩伐,高者变而为深谷矣,右之闸石尽消没,壅塞者溃决而荡然矣”,原初地利无存,其地再难达“肃敬”、“宁思”之效,故营城者另寻城内西隅的“清静之地”而迁建之;后至清雍正时期,学宫周边环境条件变迁,基址“地势下湿,每苦积潦”,营城者复于小东门外结合旧迹,择二水交汇之地迁建学宫,形成新的人文胜地;其后又屡有调适。此一变迁历程,深刻体现出重要文化建筑对环境的慎重选择。

▲ 城垣内外街巷图[引自清光绪十五年(1889年)《溧水县志》]

▲ 城垣内外街巷图[引自清光绪十五年(1889年)《溧水县志》]

▲ 溧水学宫迁建历程示意图

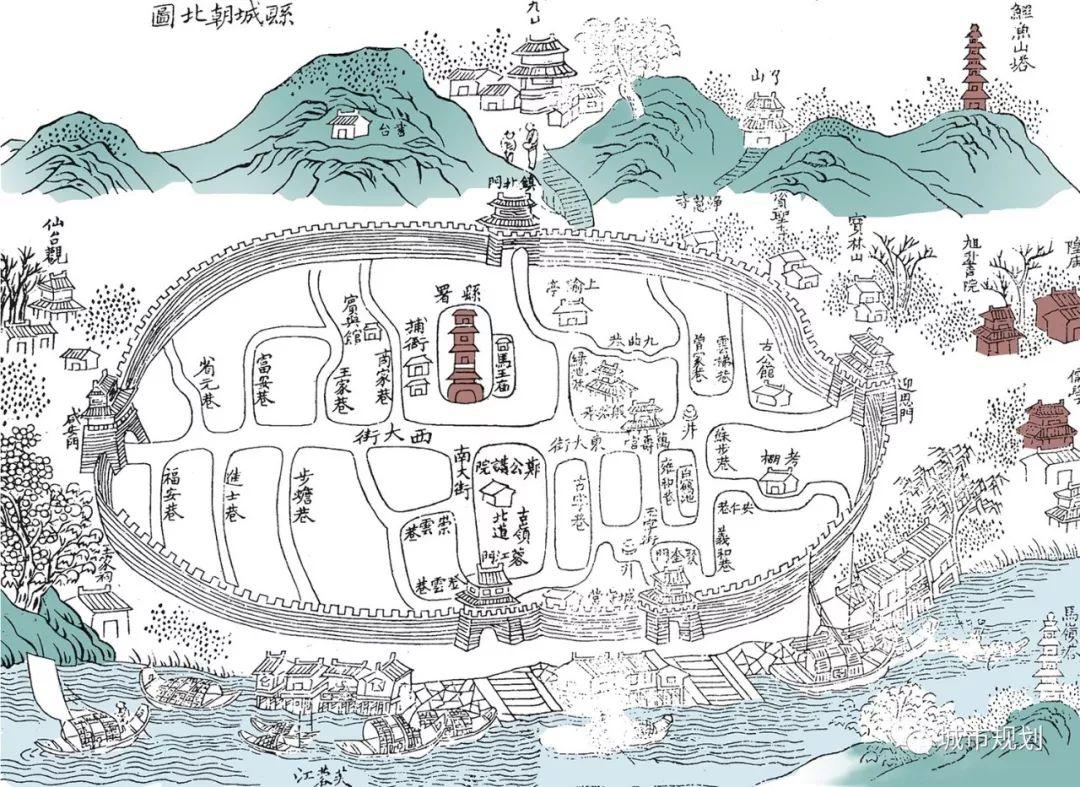

江西南康,即今赣州市南康区,其地“二南拱前,九日枕后,巽水西潆,秀峰东峙”,形胜颇佳。古时营城者统筹山水景致与历史人文资源,谋划城市建设。其以“宋宰相陈公升之钟灵处”的旭山为尊,择城内居中且直对旭山主峰之地营建衙署,择“山巅高明之处”修建关帝庙、二贤祠、鲤鱼山塔等文化标志,借“崇宫杰阁”以壮文势。同时,于城东隅寻“周、程、王阳明诸贤讲道过化之区”,精选“地高敞、土且坚”之地,背倚鲤鱼山塔营建书院、儒学、城隍庙等人文空间,创造了特色的城市格局。

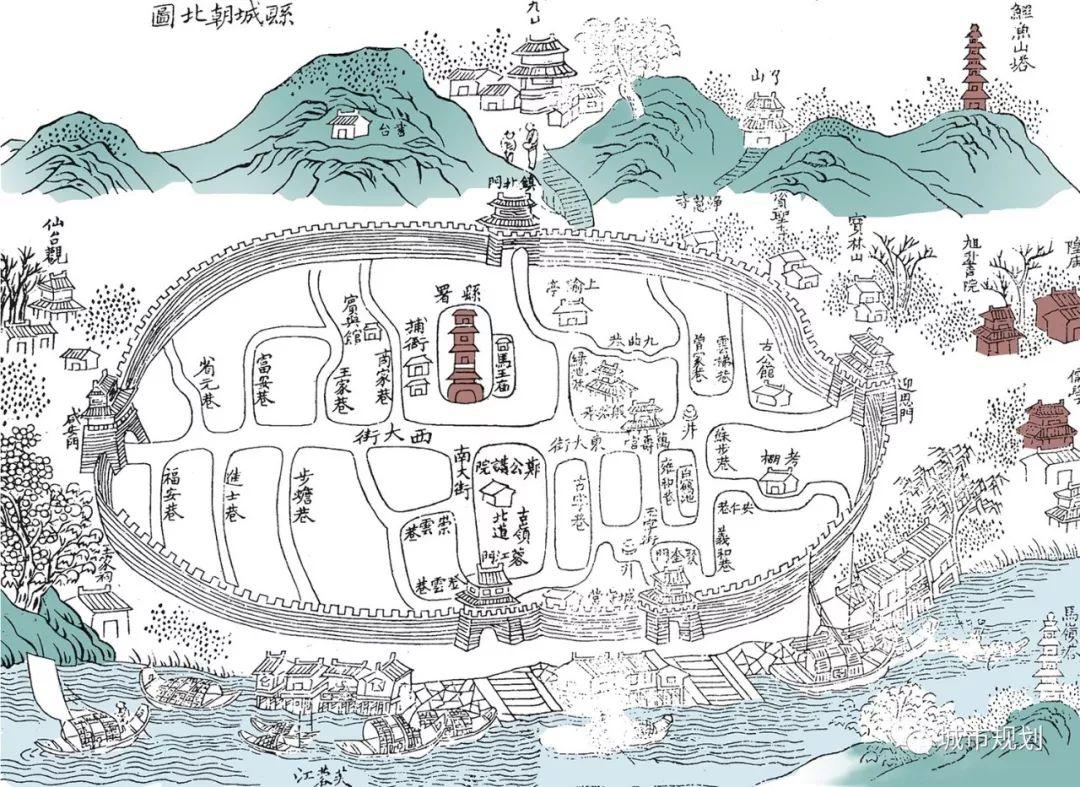

▲ 县城朝北图 [引自清同治十一年(1872年)《南康县志》]

▲ 县城朝北图 [引自清同治十一年(1872年)《南康县志》]

▲ 南康城市格局现状(图片来源:Moozwen)

▲ 南康城市格局现状(图片来源:Moozwen)

总之,“以文相地”作为一种人文视角考量城市建设用地的规划理念,体现出古人认识和理解城市用地的文化意识。在这一思想中,文化空间的用地选择有更高的要求,选择的环境应有利于对文化空间主题内涵的意义阐释,需要与既有文化要素的空间关联和意义呼应。因此,特殊的地形地势、山川风物、前贤遗迹以及既有相关文化遗存,凡有利于城市文化精神塑造者,有利于城市人文境界提升者,皆为营城者所关注。当然,用地选择是一个系统性工作,需要多种因素的综合评判,但强调以用地环境彰显和增助城市人文空间的意义和境界是中国规划的显著特点。发掘和保护每座城市历史上基于“以文相地”理念所积淀形成的空间遗产,同时结合时代发展不断寻找和把控新的关键地段,作为标树人文精神,承载文化设施、控制城市形态生长的坐标,为构建城市特色山水人文空间格局奠定基础,可谓当代规划的一项重要工作。

主持:王树声

图文

李小龙 西安建筑科技大学建筑学院 讲师 博士研究生

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【继承与创新】以文相地:一种人文视角考量城市建设用地的规划理念

▲ 太史墓图[引自清乾隆四十九年(1784年)《韩城县志》]

▲ 太史墓图[引自清乾隆四十九年(1784年)《韩城县志》]  ▲ 县治全图[引自清同治九年(1870年) 《醴陵县志》]

▲ 县治全图[引自清同治九年(1870年) 《醴陵县志》] ▲ 醴陵历史文化空间在现代地形中的分布示意图

▲ 醴陵历史文化空间在现代地形中的分布示意图 ▲ 醴陵城市格局现状(图片来源:水木猎人)

▲ 醴陵城市格局现状(图片来源:水木猎人) ▲ 城图[引自清嘉庆二年(1797年)《宝丰县志》]

▲ 城图[引自清嘉庆二年(1797年)《宝丰县志》] ▲ 城垣内外街巷图[引自清光绪十五年(1889年)《溧水县志》]

▲ 城垣内外街巷图[引自清光绪十五年(1889年)《溧水县志》]

▲ 县城朝北图 [引自清同治十一年(1872年)《南康县志》]

▲ 县城朝北图 [引自清同治十一年(1872年)《南康县志》] ▲ 南康城市格局现状(图片来源:Moozwen)

▲ 南康城市格局现状(图片来源:Moozwen)

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~! 文化城市

文化城市