生土材料,指以原状生土为主要原料,无需焙烧仅需简单加工便可用于房屋建造的建筑材料。以生土作为主体结构材料的房屋通常被称为生土建筑。

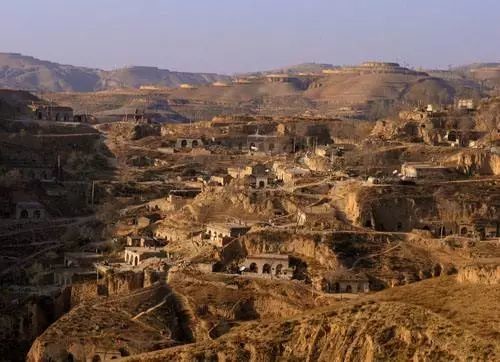

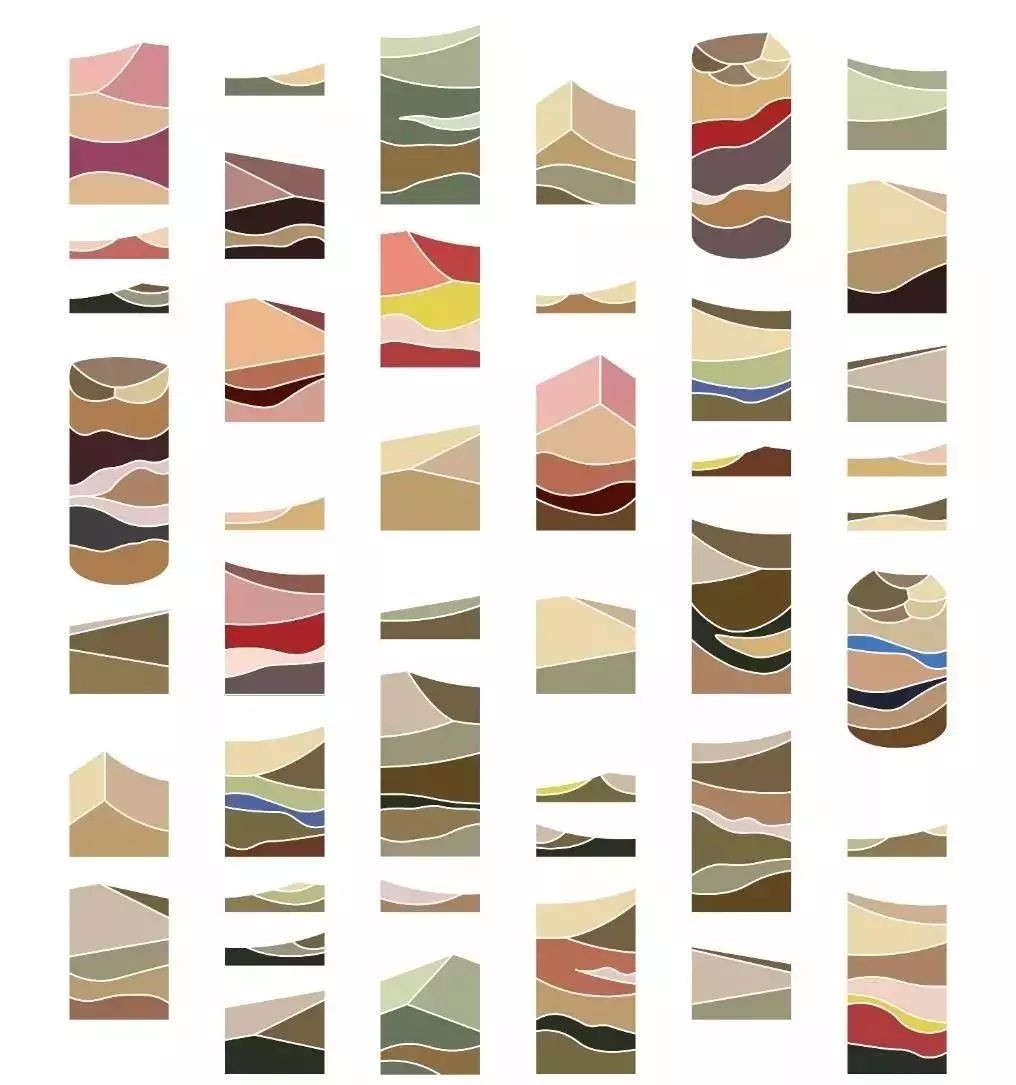

黄土高原地区黄土厚度大,土质均匀,地层全而连续。以石英构成的粉砂为主要成分的黄土,颗粒较细,土质粘度较高,粘聚力和抗剪强度较强,具有良好的整体性、稳定性和适度的可塑性。

同时,黄土高原水土流失严重、生态环境脆弱,地貌复杂,气候夏季干热而冬季高寒,常年干旱少雨,水资源十分匮乏。此外,收入低下、教育及技术水平限制等社会因素也大大增加了民居建设挑战。在此背景下,千百年来该地区形成了用“土”这一唯一丰富的资源来建造房屋的传统,夯土建筑成为本地区分布最广、历史最悠久的建筑形式之一。

就建筑形式而言

主要夯土建筑类型可分为以下几种

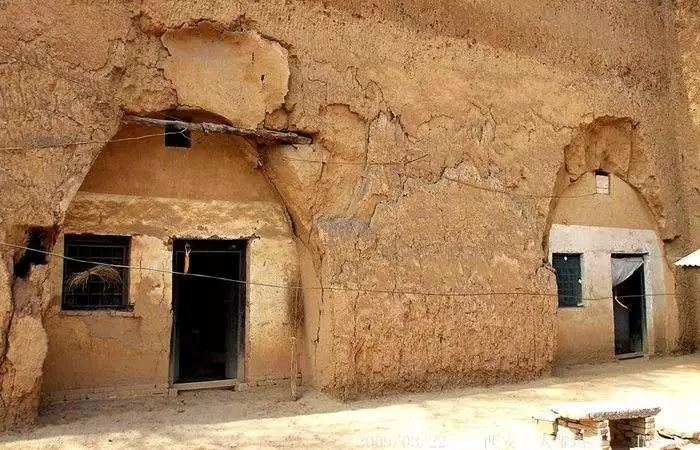

夯土箍窑广泛分布于宁夏、陇中、陇东等地区,由靠崖窑和地坑窑发展而来。传统箍窑多面南一字型排列布局,三联排较为常见,也有个别呈四联排或五联排形式。建造过程中,对其1.5m以下的承重墙体多采用夯土夯筑,上部以土坯起拱,顶部可抹草泥进行防水保护处理。部分经济条件较好的地区会在顶部铺设瓦片,而陕西、山西等地则会覆盖1-1.5m原土夯实。由于箍窑无需采用木材等做屋盖,因此造价较为低廉。现新建箍窑多用作储物、厨房等附属空间。

坡顶合院民居分单坡与双坡两种形式,广泛分布于豫西、山西、陕西、甘肃及宁夏西海固等地区。其布局分为一字型、二字型、三合院及四合院几种类型。主房多坐北朝南,且最为高大。由于不同地区气候、文化、材料等因素差异,其建筑形式又有所差别。晋陕地区年降雨量相对较大,屋顶坡度较陡,而窄院的形式多用于遮阳以抵抗炎热的夏季。此类民居表现出高大厚重、内向封闭的建筑形象,与下列民居形式一致,均可起到防御及防范风沙的作用。甘肃、宁夏等地区随着降雨量的降低坡度则逐步减缓。从建造方式来看,院墙及房屋后墙、山墙2m以下部分多采用夯土墙结构,2m以上部位及前墙采用土坯砖砌筑。

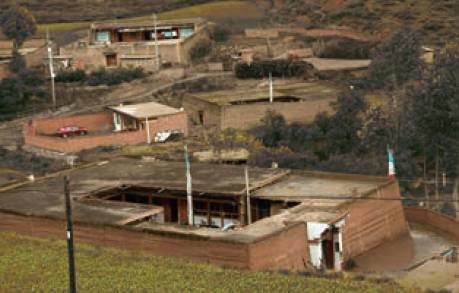

夯土庄廓多分布于青海河湟地区。其平面布局分四合院、三合院及两面房三种形式,多中轴对称。藏族夯土庄廓外围建有高大的夯土围墙,围墙极少开窗,一般只在南侧设置一门洞。内部房屋多平顶形式,堂屋作为其最主要建筑,数量为三到四开间。在实际建造过程当中,一般先将庄墙夯筑完成,后进行内部建造。内部房屋多以土坯做围护结构,使用木构架承重。单层庄廓庄墙一般高至少4米,自上而下有收分,而屋面高度多较庄墙低0.5-1.5米。

夯土堡子主要存在于陇中、陇东和宁夏西海固地区。该类型民居为军事聚落演变的产物,带有极强的防御性。堡子四周以厚重高大的夯土墙作围墙,围墙四角多建有角墩,外立面仅保留一大门。堡内建筑多以群里形式存在,分一院或二院三院式,房屋单体与合院民居一致。堡子墙体多厚2-6m,自上而下有收分,最高可达10m以上。现存堡子多为建国前建造。

传统生土建造技术之所以应用广泛,主要源于生土材料所具有的一系列优点。与农村常规建材相比,生土材料具有突出的蓄热性能,可使房屋室内冬暖夏凉;可就地取材,因地制宜;具有“呼吸”功能,可有效调节室内湿度与空气质量;具有可再生性,房屋拆除后生土材料可反复利用,甚至可作为肥料回归农田;加工过程低能耗、无污染,据测算其加工能耗和碳排放量分别为粘土砖和混凝土的3%和9%;基于生土基技术施工简易,造价低廉。

震后传统夯土建筑

但传统生土材料在力学和耐久性能方面的固有缺陷,是制约其现代化应用的核心因素。据统计,在西部地区建国以来历次大地震中,坏损或倒塌的农房半数以上为生土建筑;而其耐久性差的问题,主要表现在生土墙耐水、隔潮、防蛀、防蚀等性能远低于常规建筑材料。这些固有缺陷,使得传统生土建筑难以满足居住质量改善和提升房屋安全性的迫切需求。多年来,在许多村民甚至地方政府的心目中,生土建筑即意味着农村危房,更是贫困落后的象征。这也是近年来我国农村建设发展过程中,大多数传统建造技术面临的共同窘境。

今天我们所能看到的各种类型的传统民居及其建筑文化,其实为过去这一历史时期自然要素(条件)、人文要素(需求)和能力要素(经济、科技)相互作用的特定产物。

在各类型民居形成的初期,客观上人们经历了一个基于当地自然条件,为满足生产生活需求,不断地试错,寻找最适宜的技术手段的过程。当一种建筑形制、技术体系及其营建工艺在该地区的适宜性获得普遍共识,便会获得广泛的复制,也由此逐渐形成了有利于传习和继承的相关规制、习俗,甚至观念和价值取向。随着经济和科技水平的逐步提升,人们不断变化发展的物质和精神需求,又进一步促进了既有形制、技术体系和工艺的不断演进,甚至是革新,并再次对相应的形制、规制和习俗进行修正,如此循环往复。

反观今天,各地区自然要素的变化相对较小,而随着近代以来人类社会的巨大变迁,人文要素如今已发生了根本性的改变。曾经相对适宜的技术体系必然无法满足今天人们日趋多元化的物质需求和精神需求,其表现方式之一正是我们常说的建筑技术体系存在的缺陷,可以说这是对比今天的需求而言的相对缺陷。

伴随着近现代经济与科技水平大跨越的发展,在“人定胜天”的信念下,人们似乎无需顾忌或利用地域条件,从而因这些显性的“缺陷”否定传统的一切,并利用现代科技重塑对应于今天需求的技术体系,也由此产生了传承的割裂、地域化的丧失,以及一系列的环境问题。因此,今天不论是以传统保护的名义全盘照搬传统技术,亦或“要求”人们仍住在过去的传统民居中;还是抛开地域条件并否定传统技术的一切,利用现代建筑材料及其技术教条化的模仿传统形制或元素,这两个极端,对于传承而言似乎均不适宜。

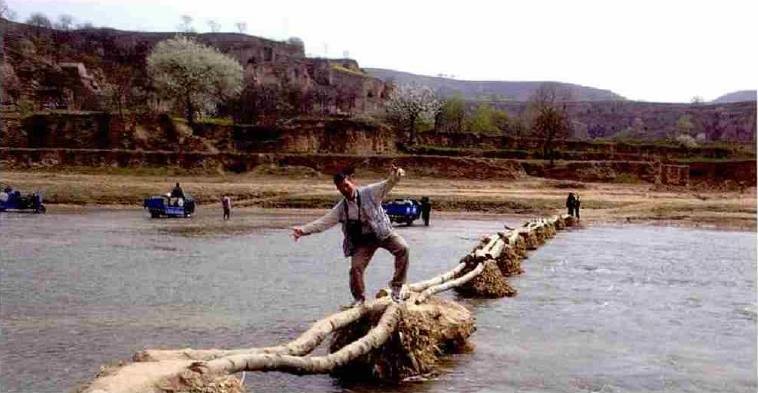

2004年,吴恩融教授针对毛寺村无止桥设计,专门飞到英国请教著名的桥梁结构大师安东尼·亨特。老先生兴致盎然地提出了一个非常简单且极具科技含量的设计方案。回来预算发现,该方案竟耗资300万。吴教授再次飞赴英国,借用毛寺村村民自己建造的独木桥,向亨特进一步介绍当地贫困的状态。亨特盯着那张独木桥的照片沉思良久,对吴教授说:“其实,你们不应该来问我,你们最好的老师,是那些村民⋯⋯”

由于河床由裸露凸凹的基岩构成,村民们仅需利用秸秆编织成筐并装满石头,放在河床上作为桥墩,上面放根木椽便形成了独木桥。受到他的启发,团队结合村民们的经济条件和技术能力,重新审视了那座独木桥的优点和缺陷:优点是其基于地方材料和河床条件的建构逻辑,使得施工简单且造价低廉;缺陷是秸秆在水中的耐久性和秸秆筐可以达到的高度有限,加之木椽过轻,汛期过后独木桥便不复存在。

毛寺村村民自己建造的独木桥

因此,最后的方案充分利用了原有的建构逻辑,并通过替换部分材料来克服其缺陷,即:用常规用于河堤加固的镀锌网箱来取代原有的秸秆筐,里面依然填满当地的石头,借助重力和与基岩河床的自然咬合来抵御水平冲击力。这不仅极大地提升了桥墩的耐久性和强度,而且通过网箱组合设计使桥墩高度远大于常年水位。

同时,原有的木椽被替换为镀锌钢架作为桥过梁,直接放在桥墩之上。即使常年难遇的洪水越过桥梁线将钢架冲掉,它也只会沉在附近,洪水过后村民只需将其重新放回原位,即可将桥梁修好。尽管当时的设计仍存在一定的不足,但这样一个思辨的过程,对于团队后来在生土建筑方面,从发掘、改良直至革新的研究经历而言,可以说是一个十分重要的启蒙。

今天,“传承什么,如何传承”并不存在一个统一的标准或答案,正如对“文化”的定义一样。然而,从前文基于要素分析的思考与过往的研究实践经历,我们相信就宏观层面,至少可以有这样一种回应,即:

今天的乡村建设尤其需要传承的,是在传统民居形成和发展的背后,自然要素(条件)、人文要素(需求)、能力要素(经济与科技)这三者互动发展的基本逻辑。换而言之,是传承人们为满足不断变化发展的精神和物质需求,充分顺应或利用本地的气候、地貌、潜在的材料资源等自然条件,借助自身具备的经济和科技能力,探寻最适宜的解决方案的自觉意识和智慧。

本文|摘编|自

穆钧《生土营建传统的发掘、更新与传承》

陆磊磊、穆钧、王帅《黄土高原地区传统民居夯筑工艺调查研究》

穆钧,北京建筑大学教授、博导,兼任住建部现代生土建筑实验室主任、住建部传统民居保护专家委员会副主任委员、联合国教科文组织“生土建筑、文化与可持续发展教席”委员、中国建筑学会生土建筑分会常务理事兼副秘书长、无止桥慈善基金项目委员会主席等职务。穆钧教授主要从事生态建筑可持续发展相关的建筑设计方法、理论、政策、建造技术等方面的研究和实践。其中,以现代生土建造技术为基础的绿色建筑设计与建造技术研究为现阶段主攻方向。

-现代生土建筑国际论坛-

地点

北京建筑大学西城校区

展览时间

2017年9月16日-11月6日

文化城市

文化城市