每一座城市,建筑与建筑之间,密密麻麻的布满着各种通道,有些就像毛细血管那样细小却又充满了生机。对这些小道,各时代、各地区、各民族都有不同的称呼,上海人则把它唤作“弄堂”。

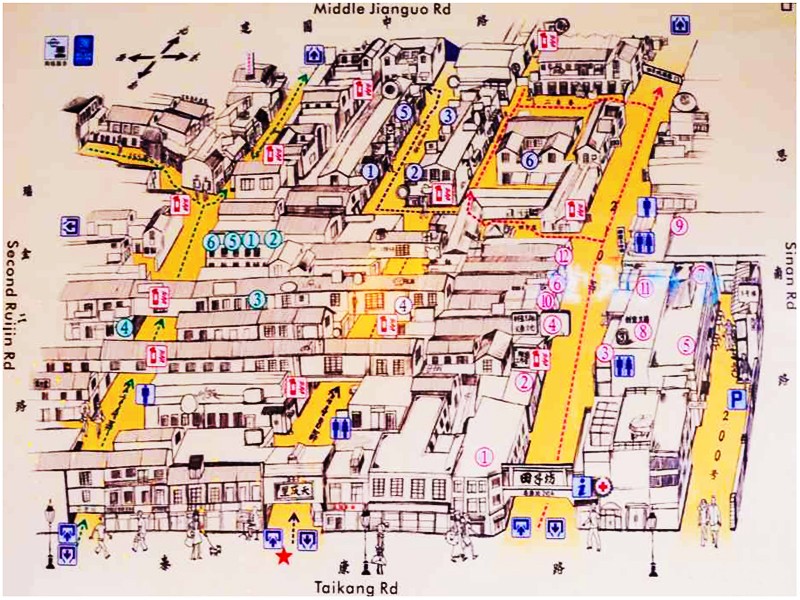

(田子坊手绘地图——纵横交错的小弄堂)

最近火了一本为“秘密花园”的填色本,人们用它唤回记忆、表达情绪、治愈哀伤……其实每个人心中都有一座神奇的“秘密花园”,或姹紫嫣红、或遍地花果、或旖旎绚烂;是奔跑、欢笑、嬉戏玩耍的小世界。当秘密花园遇到上海,它便是我们童年记忆里最熟悉不过的弄堂。

上海的弄堂从十九世纪末最初的“老式石库住宅”形式开始,逐渐发展出了旧式弄堂、新式弄堂、花园式弄堂和公寓式弄堂等几种形式。弄堂曾经是上海分布最广、数量最大、居住人口最多的建筑类型,它是江南地区的吴文化和西方文化相融下的居住形态,是一种跨文化建筑。

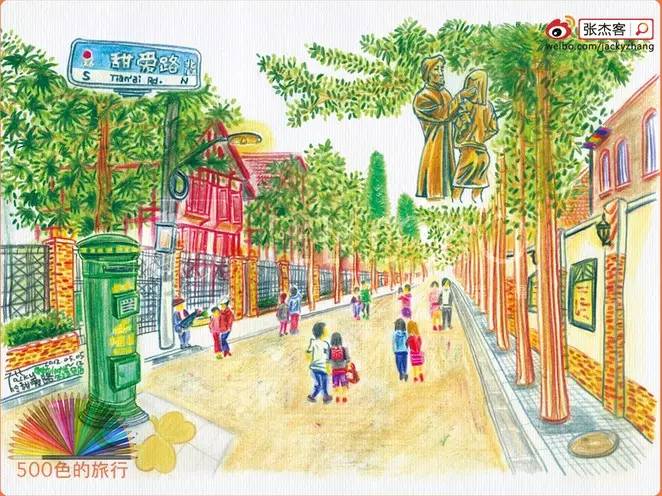

(图片来源:@张杰客)

奔跑在狭长的弄堂里,呼朋唤友,打弹子、造房子、踢毽子……或者大家一起捉迷藏,躲着躲着便走到了弄堂的尽头,却在末端“生”出一条陌生的“路”,探险般的踮脚往里走,像是发现了秘密花园一般的惊喜。即使转了好多弯,穿过了好多弄堂,却也能在太阳落山的时候,寻着自家饭菜的香味各自回家,约好明天再去“秘密花园”。

弄堂不仅装载了上海小囡童年的满满回忆,更承载着上海城市文化发展的记忆。如果说现在的我们,正在用彩色铅笔造一座秘密花园,何不也让规划保护好我们儿时真正的秘密花园?

然而并不是这样的。

弄堂是彰显上海特色风貌的需要

弄堂在城市形态上,形成了独特的城市空间,是构成上海城市特色风貌的重要组成部分。弄堂发展的几种形式,融合了上海城市发展过程中各个时代的鲜明风格,体现了近代上海在社会经济、文化、生活各方面的成就和发展轨迹。是上海弄堂文化特色的重要体现,是彰显海派文化建筑风貌的载体。

弄堂传承非物质文化遗产需要

弄堂不仅体现了建筑文化特色,还展现着人们世代生活在其中所形成的生活方式、人际关系、风俗习惯等非物质文化遗产。如弄堂游戏打弹子、滚圈子、踢毽子、盯核子、造房子、拉铃子、刮片子、掼结子、抽陀子等,这些都曾经是弄堂里小孩生活的乐趣。对许多老年人而言,这些弄堂游戏则更是一种珍贵的回忆,每种游戏都饱含着他们不同的情感和儿时的记忆。

弄堂的保护工作

目前,弄堂的居住条件拥挤,建筑风貌破败、设施老旧、基础设施难以配套等问题已变得十分突出。弄堂住宅既要加大保护力度,又要努力改善弄堂居民的生活居住条件。

近些年来,市政府相继出台了弄堂保护有关政策文件,如2002年颁布了《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》;同时,上海组织编制完成了全市44个历史文化风貌区保护规划,其中中心城区12个,浦东新区和郊区32个(包括郊区历史文化名镇);对市域范围内4000多处各级文物和优秀历史建筑大部分通过逐个勘察并明确了保护要求;并依照国家《文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》和上海市相关法规,提出了“建立最严格的保护制度”的要求,颇有成效。

弄堂的更新改造工作

除了弄堂的风貌保护范围,弄堂住宅的居住生活环境,也在保护风貌的前提下,逐步改善和更新。比如:每户都有灶卫设施的“成套改善”计划,其中对住户密度较高、难以通过房间分隔满足每户灶卫成套的,则在征得住户同意后通过置换迁出部分或全部居民,再进行弄堂住宅的整体保护修缮和设施改善。在政府的重视和市民的关心下,大量的上海弄堂遗产得到了较好保护和合理利用。这既解决了居住等基本民生问题,同时也保护了上海特有的弄堂文化风貌,完整了几代人的记忆。

(素材提供:周海东)

回复“1”查看精英讲坛系列文章

回复“2”查看聚焦上海2040系列讲座文章

回复“3”查看青年规划师眼中的新加坡系列文章

回复“4”查看大规划小百科系列文章

文化城市

文化城市