1982年2月,我国开始公布国家历史文化名城,与欧洲国家从1960年代开始城市保护实践相比,从时间上看并不算太晚。回顾历史,1930年代,我国社会的主流意识基本上是对旧城进行“改善”“整顿”甚至是“打倒”。“在抗战之前,中国旧有建筑荒顿破坏之范围与速率,甚于正常的趋势”。1948年,清华大学梁思成先生主持并编写了《全国重要建筑文物简目》,将“北京城全部”排在第一项,级别为最重要一级。此后,为整体保存北京旧城,又与陈占祥一道提出了《梁陈方案》。1980年代起步的历史文化名城制度无疑受到梁思成古城保护思想的影响,因而《梁陈方案》可以称之为“古城保护的先声”。

中国名城保护实践经过40多年的探索,基本形成了具有中国特色的历史文化名城保护框架体系,为传承发展中华优秀传统文化、维护传承城市文脉特色、丰富人民群众物质和精神生活作出了积极贡献,有关名城制度特征和管理模式的研究也有一些系统回顾与深入探讨。然而,在名城保护实践整体取得明显成效的同时,一些地方的建设性破坏行为依然比较普遍,以改善民生、活化利用的名义,实施大拆大建、拆真造假、拆旧建新,严重破坏历史环境风貌的现象未能得到彻底遏制。

党的二十大报告提出:“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承,建好用好国家文化公园。”2023年以来,中央和国家有关部门加快了包含城市保护在内的历史文化遗产保护立法工作。全面加强城乡文化遗产保护传承,作为坚定文化自信,建设文化强国,担负新的文化使命的重要方面,得到前所未有的重视。

1.1 欧洲保护宪章的历史贡献

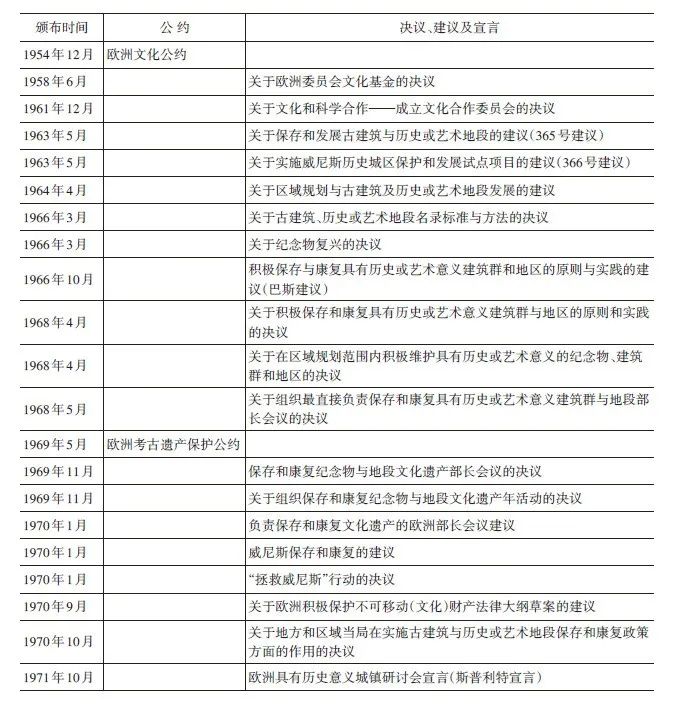

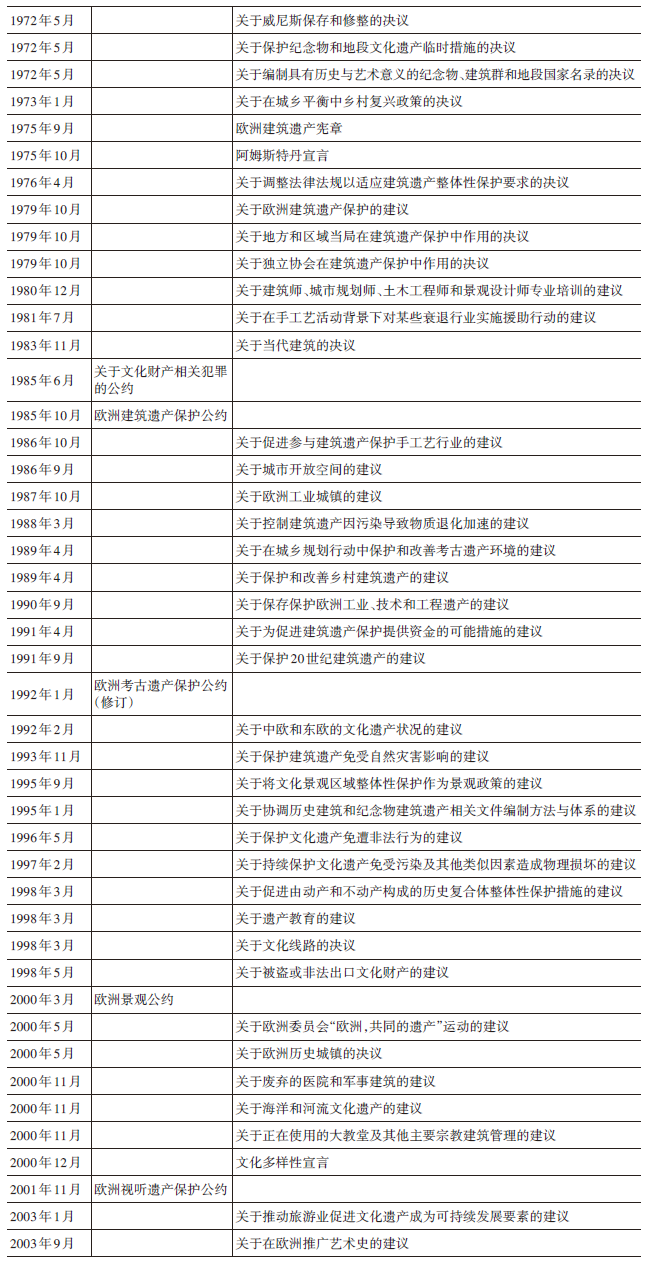

欧洲是人类生活水平较高、环境优美和适宜居住的大洲之一,同时也是城市保护的积极实践者,在法规制度、政策措施和规划实践等诸方面均有值得参考的经验积累。欧洲保护宪章不仅对欧洲及欧洲各国城市遗产保护研究和实践有巨大的贡献,而且对文化遗产保护国际宪章也有重要影响。1970年以来的保护宪章、公约、决议和建议等国际文件为城市保护、遗产旅游和文化繁荣发挥了重要作用,凝聚在欧洲宪章中的保护观念、政策机制和方法体系,可以为我国的城市保护制度建设提供启发和灵感。

1950年代以来,欧洲委员会(Council of Europe) 制定了一系列重要的法律文件和政策,在巩固和协调欧洲国家遗产政策方面发挥了至关重要的作用,包括一些关键概念和一系列实践探索,如1975年的“欧洲建筑遗产年”(EAHY)和《欧洲建筑遗产宪章》,1985年《欧洲建筑遗产保护公约》(简称《格拉纳达公约》),以及由这些宪章、公约所确立的“整体性保护”政策及措施。2005年《文化遗产社会价值的框架公约》(简称《法罗公约》) 强调关注遗产保护的社会价值,在当代社会生活中发挥建筑遗产的积极作用。

1.2 “欧洲共同遗产”的观念形成

“共同遗产”(un héritage commun)的概念最早是由被后人称作法国“公民神父”的格里高尔(Abbé Grégoire) 于1794年提出,二次大战后成为欧洲立法保护文化遗产的基本共识。成立于1949 年5月5日的欧洲委员会,最初由比利时、丹麦、法国、爱尔兰、意大利等10个西欧国家组成,现有46个成员国。欧洲委员会是欧洲国家在法律、文化和社会方面通过合作来促进欧洲统一与团结的组织,其宗旨是“在成员国之间实现更大的团结,以维护和实现作为其共同遗产(common heritage) 的理想和原则,并促进经济和社会进步”。

二战结束后的1954年12月,欧洲委员会通过了《欧洲文化公约》(European Cultural Convention),公约以实现未来欧洲的团结一致为目标,旨在增进欧洲各国和人民之间的相互了解,欣赏彼此文化的多样性,共同维护欧洲文化,促进各国为欧洲共同文化遗产的贡献力量,鼓励采取协调一致的行动,开展增进欧洲意义(European interest) 的文化活动。

《欧洲文化公约》是战后欧洲文化遗产保护运动的肇始。公约提倡互相尊重、肯定各自国家的历史地区和场所,并确立了“欧洲的共同文化遗产”(the common cultural heritage of Europe) 观念。《欧洲文化公约》是一部非常简明的国际条约,全文只有11条,其中直接与文化遗产保护相关的内容有两条:每个缔约国均应采取适当措施保护欧洲的共同文化遗产,并鼓励本国为其作出贡献(第一条);每个缔约国应将受其控制的具有欧洲文化价值的物体视为欧洲共同文化遗产的组成部分,同时必须采取适当的措施予以保护,确保其合适的开放(第五条)。

1.3 遗产保护欧洲文件概览

2.1 威尼斯危机引发历史中心区保护

二战后,经济高速发展给历史城市带来各种威胁,在欧洲,威尼斯水城很快处于现代化开发带来的危机之中,摩天大楼将要矗立在这座著名岛屿的中央,现代化高速公路开始规划建设。这一切引起了广泛的关注,并发起一场影响深远的“抢救威尼斯”运动,使欧洲各国民众意识到保护历史城市的重要性。

1960年底,欧洲委员会文化和科学委员会响应专家提议,开始考虑制定保护纪念物和历史中心区的欧洲计划,实施具有欧洲意义(European interest) 的集体行动。考虑到和平时期的工业扩张、人口增长、房地产投机和不明智的城市规划措施对欧洲文化遗产造成的日益严重的危害,人们认识到历史城镇对欧洲文化的重要意义,按照《欧洲文化公约》的宗旨,各国有义务完整保护包含纪念物在内的历史中心区,它们除了作为历史见证外,同时还是欧洲精神与物质环境的基本特征。

2.2 遗产保护的“首位重要性”

1962年1月1日,欧洲委员会内部成立文化合作委员会(Council for Cultural Co-operation,简称CCC),这体现了欧洲多数国家政府在教育和文化事务上密切合作的意愿,开启了欧洲文化合作不断深化的进程。

在CCC成立之初即通过了一项动议,提议采取集体行动(collective action) 确保具有欧洲价值的历史中心区得到有效保护。委员会提出这项动议的目的是将联合国教科文组织(UNESCO) 通过的、进展比较缓慢的世界项目计划转移到欧洲区域,同时希望进一步采取具体实施,保护和发展《欧洲文化公约》所倡导的共同遗产。

1963年5月,欧洲委员会部长委员会通过关于《保存和发展古建筑与历史或艺术地段的建议》(简称《365 号建议》),在欧洲启动了政府间、非政府组织和地方政府层面的合作,欧洲城市建筑遗产保护政策机制取得了长足的发展。在通过《365号建议》的同时,议会通过了一项决议,要求地方政府关注纪念物和地段保护的“首位要重要性”(prime importance),并建议地方政府在有关区域规划辩论时充分考虑古建筑和历史或艺术地段的保护问题。

2.3 古建筑与地段保护三年行动计划

1965年3月1日,在欧洲议会第134次协商大会上,将《365号建议》倡导的保存和发展历史或艺术建筑群与地段项目提交给CCC,在建议框架内审议具体方案及相关财政资源。

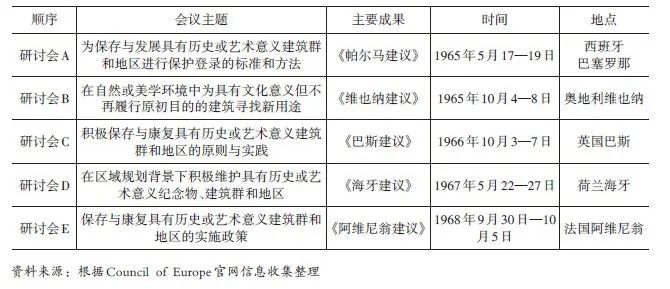

为此,CCC 制定了一项行动计划,以推动在保存与发展具有历史或艺术意义的建筑群和地区方面开展合作。按照该行动方案,计划在1965—1966年间展开以下3项主题辩论:

主题一:以保存和发展为目的对古建筑与历史或艺术地段进行登录的标准和方法;

主题二:在自然环境或美学环境中为具有文化意义但不再承担原初用途的建筑寻找新用途;

主题三:与区域规划相关的具有历史或艺术意义建筑群和地区保存与发展问题分析。

3.1 保存与发展专题研讨会

3.2 欧洲文化遗产部长会议

CC

不断加剧的威胁令人不安,而且应对风险的手段与要避免的风险相比,两者之间很不平衡。为此,自1969 年以来,围绕“纪念物和地段文化遗产保存与康复”这一主题召开了6次部长会议,研究欧洲的保护对策与行动方案。见表3。

回顾6次欧洲部长会议所关注的重点内容可以发现,欧洲的历史文化遗产保护不只是纪念物,更重要的是历史地段,也就是代表“欧洲文化”的历史城镇整体。并且,要求地方政府在城市和区域规划中优先并充分考虑古建筑、历史或艺术地段的保护要求。

3.3 欧洲历史城镇研讨会

1971年10月,欧洲地方和区域当局会议(Conference of Local and Regional Authorities of Europe ,CLRAE) 和欧洲委员会在南斯拉夫斯普利特市举行了第一届欧洲历史城镇研讨会。来自欧洲委员会成员国、100 多个历史城镇以及UNESCO、EUROPA NOSTRA 等国际政府和非政府组织的200多名代表出席了研讨会,会议涉及历史中心区康复的经济、社会、财政和城镇规划等问题。

第一届欧洲历史城镇研讨会认为,《365号建议》极端重要,其是历史地段保护5次研讨会的源起,并将文化遗产特别是古建筑和历史或艺术地段保护,转化为政治家的明确意愿和具体责任,历史城镇保护第一次在当下重要问题中占有了应有的政治地位。

1992年9月,在土耳其伊斯坦布尔举行第七届欧洲历史城镇研讨会,会议主题为“实现历史保护与城市发展之间的平衡”。至此的20余年间共召开了7次历史城镇研讨会,会议通过的相关决议、宣言为地方城市保护与发展提供了指南和实践参考,这些文件的主要内容最后整合进《欧洲城市宪章》(1992年) 中,成为提升欧洲城镇生活质量的普遍性指导原则和方法。《欧洲城市宪章》是欧洲实现可持续发展、创造更美好城市生活的开创性政策举措。

3.4 《斯普利特宣言》

出席第一届欧洲历史城镇研讨会的历史城镇代表认为,政治和技术上的共同利益使得欧洲历史城镇之间的合作成为可取之举,作为欧洲共同文化遗产的组成部分,历史城镇守护者和管理者的努力应该被视为属于单一欧洲(A single European) 的共同努力,其灵感来自相同的理想,并指向相同的目标。

研讨会通过了《斯普利特宣言》(Split Declaration),宣言涉及历史和艺术建筑遗产复苏(reanimating),整体性动态的城市与区域规划管理、技术及财务等内容。在观念意识上,宣言指出在城市思维中一种新的人类栖息地(man's habitat) 的概念正在出现,旨在满足人们对美丽、多样性和健康环境的深切渴望,包含对城市环境多样性价值的认识和理解,而这一理念正是被工业化社会所忽视的重要方面。

关于保护原则和技术方法,《斯普利特宣言》认为历史城镇保护必须日益被视为平衡发展的首要目标之一。保存纪念物、历史建筑群和地段的主要目标应当是促进其复苏(reanimation),让它们在现代城市中真正发挥作用,同时尽可能尊重它们原初功能和社会文脉(original vocation and social context)。古城复苏行动(reanimation operations) 就应被纳入城市和区域发展规划,在这些规划中复苏行动可以起到刺激作用,并通过各有关方面在不同层面的长期合作来实施。

由此,《斯普利特宣言》进一步促进了欧洲地方和区域当局会议(CLRAE)发布政策,并与区域规划和地方政府委员会合作,促进了城镇规划与历史保护的整合、本地社区居民的积极参与、欧洲历史城镇之间的有效合作。

4.1 1970年代欧洲的整体性保护运动

自1960年代以来,相关国际文件开始强调对遗产和城市发展采取综合整体性方法,这是因为未来在社会、经济和城市发展的利益与文化遗产保护之间的平衡越来越重要。

1970年,欧洲议会通过的《保存和康复纪念物与地段文化遗产的建议》,呼吁欧洲各国在保护领域积极行动,特别是建立机制,促进制定和实施欧洲保护政策。具体事项包括立即起草一份确立历史地段文化遗产保护的一般原则《欧洲宪章》,随后,根据《欧洲宪章》起草一项《欧洲公约》;另一项重要事项是支持欧洲委员会组织的主题为“我们过去的未来”(A Future for Our Past) 的“欧洲建筑遗产年”(EAHY) 活动,敦促各国采取必要的措施和行动,让城市遗产成为日常生活中的不可或缺的组成部分。

1975年欧洲委员会“欧洲建筑遗产年”运动,率先提请民众关注遗产保护问题,唤起了城市保护的集体责任意识。遗产年运动推广的主要观念是整体性保护(integrated conservation),即将遗产保护优先纳入城市发展规划。从那时起,这一涉及广泛的新的保护观念便成为人性化城市和区域规划的政策基础。

4.2 欧洲历史城镇与区域协会

1997年10月,第二届欧洲国家元首和政府首脑会议决定,为尊重文化多样性,加强欧洲遗产,以政府、教育和文化机构以及工业界之间现有或未来伙伴关系为基础,开展一项主题为“欧洲,共同遗产”(“Europe, A Common Heritage”) 运动。承认整个欧洲的共同遗产,由此将整体性保护(integrated conservation) 从城市规划扩展到环境,将遗产概念从建筑扩展到物体,从考古遗址扩展到博物馆,从宗教、习俗、语言或音乐的物质遗产扩展到非物质文化遗产。

与1975建筑遗产年相比,1999年的“欧洲,共同遗产”运动传达的信息更为普遍,既有政治目标,也有社会、伦理、文化、经济和自然方面的追求,不仅保持而且扩展了整体性保护观念,强调城市遗产的保护、规划、资助、推广,甚至是相关思考,与社会、经济、教育以及物质环境等领域的政策方法皆有关系。

作为“欧洲,共同遗产”倡议行动的组成部分,1999年10月,欧洲委员会在斯特拉斯堡成立了“欧洲历史城镇与区域协会”(The European Association of Historic Towns and Regions,EAHTR,简称Heritage Europe)。协会以致力于促进欧洲历史城镇之间的合作与协作,提升欧洲历史城镇和区域的意义为宗旨,以保护文化遗产促进经济和社会发展为信念,促进历史城镇的生存力、活力和可持续性。

通过建立欧洲历史城镇协会网络,协助尚未建立协会的国家尽快建立国家历史城镇协会。促进各国家合适的保护立法,确保相关决策能够反映历史城镇居民的切身利益和需求。同时有效地提高公众对欧洲文化遗产重要性和价值的认识,促进并帮助地方在城市管理和文化遗产领域的教育和培训。

4.3 《关于欧洲历史城镇的决议》

2000年5月,欧洲议会通过了《关于欧洲历史城镇的决议》(2000年第98号)。决议全文除序言外,由环境与城市规划、经济、社会、财政、资源和伙伴关系、推广与宣传等6小节组成。

序言申明,整个欧洲的历史城镇是体验和享受世界上众多最为重要文化遗产的背景(context),它们讲述了欧洲社会、经济和物质的演变故事,并且是历代杰出建筑范例的居所(home)。

考虑到历史城镇始终处于地域文化生活的心脏(heart),吸引了数百万游客,并为国家和欧洲的经济作出了重大贡献,在第三个千年之初,历史城镇面临着前所未有的挑战,但它们在适应变化方面有着独特的经验记录,并为所有努力实现可持续城镇的地区提供了样板。

影响这些社区的主要挑战之一是在历史保护与经济发展之间取得平衡。应该认识到,保护过去的遗产是对未来的投资,保护政策可以通过增强社区自豪感和连续性来促进经济增长、帮助减少失业、提升社会凝聚力。

5.1 作为国家遗产的历史城市

2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上深刻阐述了中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性等“五大突出特性”,强调要坚定文化自信,秉持开放包容,坚持守正创新,赓续历史文脉。

30年前,董鉴泓、阮仪三先生编著的《名城文化鉴赏与保护》一书,对中国古代城市与文化连续性的关系就做过很好的论述,认为中国古代文化的长期不衰与古代未曾出现过城市衰落的历史现象有关,中国古代文化长期延续的重要表现之一是中国古代城市规划制度与传统的延续和发展。

今天,人们生活在一个期望“变化”大于关注连续性的时代。在有的地方,一个文明的遗产可能在该文明取得物质胜利的那一刻就消失了。“欧洲作为一个文化空间的观念——由‘欧洲人’共享,并将他们团结在一起——最早出现在19世纪的头几十年里”。一种采取欧洲理念来维护其在世界上的独特性和地位,在各民族之间以“理解和交流”为基础形成了“欧洲共同遗产”的信念,同时归功于城市保护“欧洲计划”长期以来持之以恒的实践成效。

城市不只是各种经济活动的载体和经济发展的引擎,也是文明的积淀和文化的创造。“城市应该同时被理解为城区、公民共同体和城邦,也即理解为建成区、公民社会联合体以及政治共同体”。城市是国家、区域和地方的文化中心,历史城镇是重要的文化遗产,历史文化名城就是国家遗产。在建设文化强国、全面加强文化遗产保护传承的实践过程中,历史城市整体性保护实践具有举足轻重的作用。

5.2 全面保护历史文化遗产的国家政策

为了更好地保护传承优秀的传统文化,亟须健全完善保护管理机制,首先需要尽快制定综合性国家大法《历史文化遗产保护法》,通过顶层制度设计将文化遗产保护传承作为一项基本国策,进一步明确历史城市协同保护、统筹管理的基本规则。

董鉴泓、阮仪三先生参照索尔的观念,曾将历史文化名城被定义为“具有文化景观特殊价值的城市文化景观”。美国人文地理学家索尔(Carl O. Sauer)将文化景观定义为“附加在自然景观上的人类活动形态”,文化景观的形成是一个历史的长期的过程,每一个时代都对文化景观的发展有所贡献。

对我国而言,城市文化遗产保护不应仅停留于文物古迹或重要地标性建筑遗产。历史文化名城要保护的就是历史上有价值的城市“文化景观”,可以说历史文化名城整体保护和系统保护,就是要保护任何具有文化价值和现实意义的城市历史文化景观,而不只是历史城区和数片零散的历史文化街区。

当年,梁思成在《北京——都市计划的无比杰作》一文中强调对构成“北京独有的壮美秩序”的城市格式进行整体保护的重要性,阐述了气魄之雄伟的北京中轴线的文化价值,认为“这是一份伟大的遗产,它是我们人民最宝贵的财产”,今天,北京中轴线即将成功列入《世界遗产名录》。

文化传承是推动文化繁荣的先决条件。“如果说生物借助基因保证了生物的多样性,那么,人类则通过文化遗产保证了文化的多样性”。历史城市整体性保护是系统性政策措施,包含法规、财政、规划、管理、技术和实施保障等具体措施,以及实践行动与市民参与。必须将遗产保护国家政策纳入影响城乡建成环境的所有部门政策,在多层次治理体系中具体落实国家保护文化遗产的意志。欧洲十分重视城市文化的教化作用,为城市文化繁荣创造了与之相适应的社会环境,通过建立非营利性的历史城镇保护机构全面参与城市遗产保护管理,使得世俗精神与文化空间将欧洲大陆各民族团结在一起。

5.3 规划学科发展中遗产保护教育

2005年10月,在第2届中国城市规划学科发展论坛上,时任学院院长的吴志强先生在“论城市规划学科的未来发展”的主旨报告中将生态城市、绿色建筑、数字虚拟和历史遗产定位为未来城乡规划学科建设发展的四大方向,近20年的中国城乡规划教育和学科发展状况证明了这一观念的正确性。然而,与生态城市、绿色建筑、数字虚拟等学科方向相比,无论是在理论探索与实践积累上,还是在响应国家文化传承发展重大政策方面,历史遗产学科需要全面加强。

信息、宣传和政策改进在成功的保护项目计划中发挥着根本性作用。2023年11月,UNESCO在那不勒斯举办21世纪文化遗产会议,发布《“那不勒斯精神”行动倡议》,呼吁“通过在所有正规、非正规和非正式教育环境中促进文化遗产各方面的系统整合,促进优质教育,确保知识、技能、实践、表现形式和表达方式以全面、连贯和可持续方式传递给子孙后代。”

历史文化遗产保护传承作为可持续的中国城镇化与城市绿色发展的重要组成部分,城市保护思想在国土空间规划学科建设中必须得到高度重视,全面加强对城市遗产保护的基本原理、核心技术和治理政策的研究探索,为促进我国城市保护实践的科学发展,为城市文化传承和创新发展做出积极贡献。

“城市是一个民族文化和情感记忆的载体,历史文化是城市魅力之关键。”我国历史悠久、文化灿烂、幅员辽阔。丰富多样的民族文化,特色鲜明的地域景观,形态多元的人居环境,是建设美丽中国的重要资源,必须得到系统保护、整体保护和传承发展,为建设文化强国发挥积极作用。

全面保护振兴我们国家和人民的共同遗产,需要思想观念转变和制度机制创新。建议以具有中国特色历史文化名城保护制度为基础,构建大保护格局,并形成与之相匹配完善的保护管理机制,用最严格制度、最严密法治保护历史文化遗产,特别是与城乡环境、国土空间高度关联的建成遗产。

高水平保护是实现高质量发展和高品质生活的重要支撑,塑造地域文化特色、延续城市历史文脉,是美丽中国建设的重要组成部分。从“分散保护管理”转向“综合整体性治理”,从“消极保存保留”迈向“积极保护传承发展”,需要科学有序的务实探索,创造性转化和创新性发展。

(本文根据作者在第20届“中国城市规划学科发展论坛”上的演讲整理改写)

本文引用格式:张松. 欧洲遗产保护宪章及实践对中国城市保护的启示[J].城市规划学刊,2024(2):64-70.(ZHANG Song. The Implications of European Heritage Protection Charter and Practices of Urban Heritage Conservation in China[J]. Urban Planning Forum, 2024(2): 64-70.)

张松,同济大学建筑与城市规划学院教授,上海同济城市规划设计研究院有限公司资深总师

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊,中国科技核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI),中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊,中国核心学术期刊(RCCSE),国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊,乌利希国际期刊指南(UPD)收录期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 欧洲遗产保护宪章及实践对中国城市保护的启示

规划问道

规划问道