“

深圳大空港规划经历过两轮,第一轮2006-2007年,编制《深圳空港枢纽地区综合规划》、第二轮2012年-2013年,编制《深圳大空港地区综合规划》。两轮规划的核心工作基本在一年之内的时间里完成。对比两轮规划,其工作目标竟然非常相似。主要工作目标有三:

研究空铁联运的技术方案

研究围填海区的空间形态

研究机场周边地区布局会展中心

借助微信平台,记录两轮规划各方对于核心技术问题态度的变化,时机的适宜性才是决定一个殚精竭虑规划有用无用的关键。

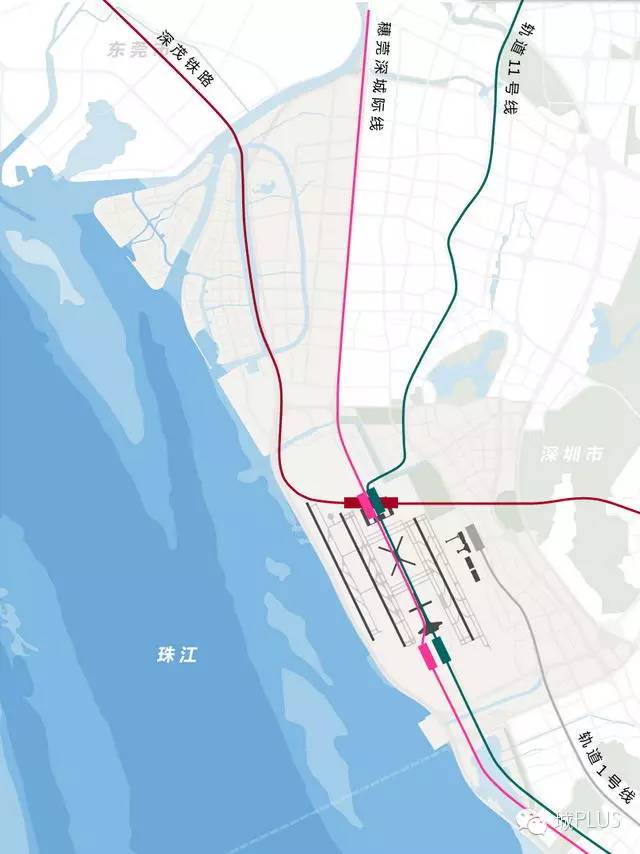

空铁联运的技术方案

彼时2006年,国内空铁联运尚处于设计概念,上海虹桥综合交通枢纽尚未建成投入使用,其形成的震撼力还没能影响到深圳。所以当我们提出深茂铁路车站与航站楼相结合的设计方案时,相关部门领导的第一反应是“讨论机场规划,怎么说起铁路来了?”当然,彼时彼刻,深圳机场T3航站楼的设计还在焦头烂额,全市的交通专家还在为1号地铁该不该进T3航站楼而争论着,对于虚无缥缈的深茂铁路车站问题完全没有紧迫感。

到了2012年,转机出现了。这个机会,当然不是课题组的经久不息的努力,而是促进全市关心机场地区规划的“大势”在变化。首先,机场转场运营以来,客流增长迅猛,局促在两条近距跑道之间的T3航站楼无法满足中远期旅客的使用;再次,三条轨道线面临着工程开工,线站位是否有优化空间已经不能像2006年那样纸上谈兵。但是涉及研究机场地区交通枢纽的工作组还是太松散,民航设计院、轨道设计院、铁路设计院以及城市规划设计部门,谁能统筹?主持《深圳大空港地区综合规划》的责任部门规土委总体规划处请动中规院李晓江院长坐镇,这使得各个设计部门可以坐下来一同研究,现在想来这是我们设计想法能够成功的前提之一。

涉及的三条轨道线(深茂铁路、地铁11号线、穗莞深城际轨道)的设计部门都异口同声,工期紧张,但是修改规划不是不可以,只要其他的轨道线在机场北设站,他们就也可以考虑设站,这不是刁难吧?但最大的问题还是对于深圳机场未来中央航站楼模式的设计。原来的机场总体规划确定的中央航站楼是T3航站楼加两个卫星厅,没有T4航站楼的存在,所有航空旅客进入深圳机场,只能在T3,那么在机场北设立轨道交通枢纽就没有意义。现在回头看,城市规划部门还真是协调者,我们不是机场规划专家,也不是轨道规划专家,但是深圳机场的迅猛发展使得我们与深圳交通委、深圳机场公司、民航设计院一拍即合,为使深圳机场真正成为珠三角的机场、应对未来7000万左右(纸面规模6300万)的旅客规模,有必要在机场北打开新的机场门户,规划T4航站楼!然后一切似乎迎刃而解,还有部门在质疑,深圳市轨道办要求仔细分析各条轨道的客流规模。这个不是我们所擅长的,一条贯穿广州、东莞、深圳的穗莞深城际轨道在局部一两个站点的客流多少与打造服务与珠三角的深圳机场T4航站楼交通枢纽战略孰轻孰重,我们认为完全没有必要在客流规模上纠结。如此这般,时任规土委副主任的许重光向许勤市长汇报,历时半年的机场北交通枢纽规划拍板定案。

轨道网方案(2006年)

轨道网方案(2012年)

空港内部轨道布局方案(2012年)

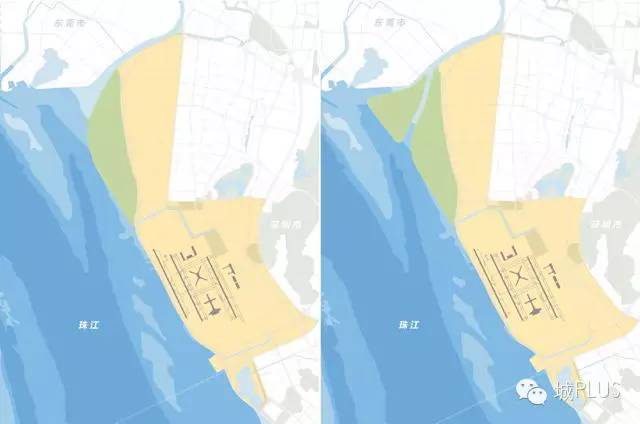

围填海区的空间形态

深圳市土地发展空间紧张,从海里围填土地是重要的途径之一。深莞交接的交椅湾围填海地区中各种角力不甚了了,但是关于围填海空间形态的技术问题倒是可以回顾一番。深圳、东莞位于沙井、长安交界的交椅湾是2004年建设部、广东省联合编制《珠江三角洲城镇群协调发展规划(2004-2020)》提出的“湾区计划”之一。涉及珠江与茅洲河行洪、防涝、冲淤等问题,围填海空间形态的焦点在于:围填之后的茅洲河入海通道是大喇叭口还是双通道入海?2006年第一轮规划时,不让研究,认为时机不到。到了2012年,开展研究时困难重重。且不说技术方案哪个更为合理,深圳与东莞关系如此紧密,假如可以携手共商、共建,深莞之间的交椅湾未来的想象力会更远大。

离岛形态方案

4.9平方公里离岛畅想

机场周边地区布局会展中心

坊间关于在深圳机场周边地区规划深圳第二会展中心已经持续近十年左右。第一轮规划时(2006年)首提建议,规划领导说可以布局,宝安区不是没有大项目么,就放在旧改地块里,看看区政府的魄力如何。大家都懂的,这事彼时肯定是做不成了。

进入第二轮规划(2012年),此时会展界纷纷抱怨福田中心区的会展中心不够用了,医疗器械展要跑掉了,一时之间,彼时停留在议论议论的从容不迫变得此时的风声鹤唳。在互联网时代,我们对深圳市要不要保有如此之大规模的会展实体空间依旧心存疑虑,不过对大型设施的发展未雨绸缪总归是应该的。拖沓至此,选定了第二会展中心,才发现统筹配套工作还很多,调整轨道线网、在沿江高速增加出入口、清退土地……,没有完全理想的方案,但是提前谋划,第二会展中心的前景会更美好一些。

国际会展中心设想

小结

总结两轮规划,第一轮规划只是求得个议论,彼时所有建议方案为时尚早,还有余地时间,从容不迫,议论议论,规划方案便束之高阁。而此时深圳市的各项建设确实带有时不我待的味道,这样的机会也让所有研究团队以及决策层聚焦起来解决眼前的问题,我们也在压力下更为扎实,一个有用规划的出台不外如斯。

文章来源

城PLUS

作者 | 周俊

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):深圳大空港规划故事

规划问道

规划问道