刚刚过去的3天小长假,规划君陪女儿读了一本非常有意思的绘本,迫不及待想要跟大家分享。

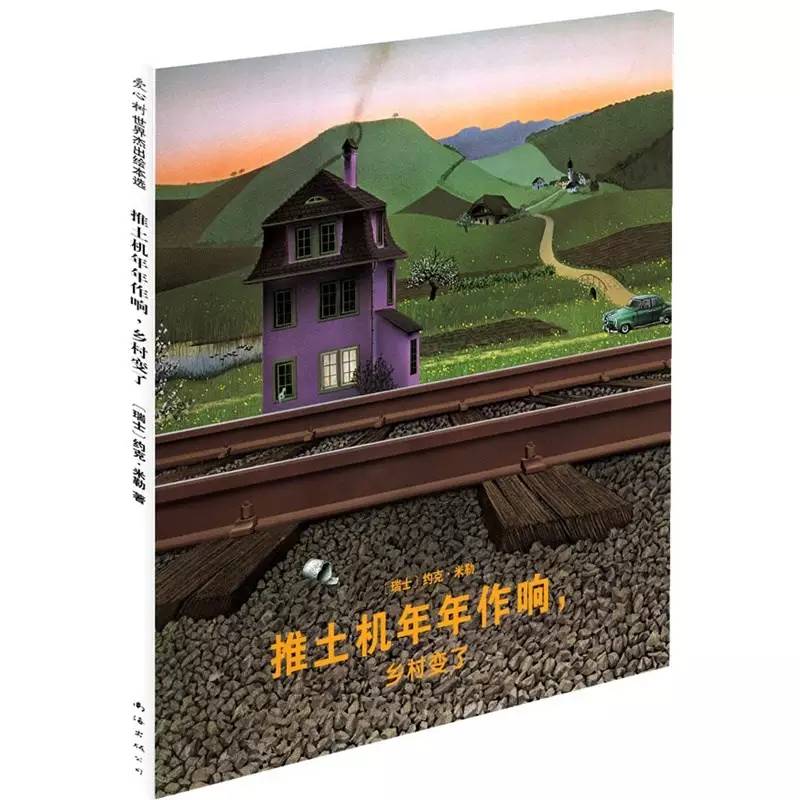

这是一本无字书,是国际安徒生奖得主约克·米勒的成名作——《推土机年年作响——乡村变了》,全书通篇只有7张全景式大图!完全惊呆宝宝了,有木有?!

每张图片都标注了不同的日子,展现的是一个美丽清新的乡村,在工业文明的推土机下,逐渐变成了一个现代化城市的历程。

1953年5月6日

宁静的村庄,自然美丽。画家在写生,农民在耕种,小河潺潺,有小朋友在河边放小船,在小河内玩水,牛儿们在自由的吃草,啄木鸟在捉虫,野花遍地,好一派田园风光

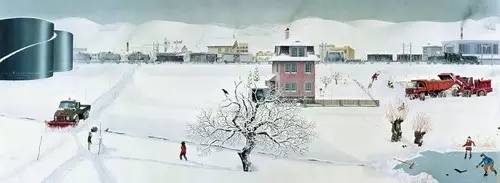

1963年1月19日

乡村被白雪覆盖,如今已经有了铲雪车,小池塘上有人在玩冰球,孩子们在堆雪人,工厂正在冒着黑烟,铲车正工作,小楼的主人也有了汽车,枝头上的乌鸦在述说着什么呢?

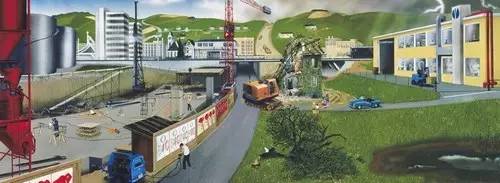

1969年7月14日

工厂占据了整个乡村,小池塘成了一潭臭水,大树被锯断,小楼正在被拆迁,一辆小汽车停在拆迁的小楼前,人们是在向小楼告别吗?

一切都让人想起经常被拿来做现代文阅读训练的范文《城市是乡村的纪念碑》,里面有一句话特别悲情:“所谓的城市,看起来更像一个硕大无比的纪念碑,矗立在乡村的土地上,无时无刻不在积淀着被它掩埋在地下的村庄。”

《推土机年年作响——乡村变了》虽然出版于1973年,放在当下却毫无违和感。因为我们的国家,眼下也正如火如荼地搞建设,这种大步前进无法阻挡,只是希望我们城市的设计者们也能看看这本书,真的。

熊培云曾经在《一个村庄里的中国》里提到,人们更担心的不是失去农民这一职业,而是担心失去乡村;担心没有乡村,中国的现代化、城市化行之不远。

事实上,无论现在的英国、美国、法国还是其他许多完成转型的国家,乡村并没有随着现代化进程而隐退。历史不会简单重复,却有着惊人的相似,相信未来的中国,也不会没有乡村。

分割文章,不分割观点

分割文章,不分割观点

当下,我们不应只是缅怀乡村的逝去,而是要积极探索乡村如何走上复兴之路。还请记住,荷尔德林的一句话:人类充满劳绩,但还诗意地栖居在大地之上。

我们特地约请了南京大学建筑与城市规划学院教授、博导张京祥执笔,深刻剖析“乡村如何走上复兴之路”。

如今,中国城镇化水平已经达到55%左右,进入了“城市中国”时代,有人形象地将之称为中国已经开始了“城镇化的下半场”。如果说中国城镇化上半场的绚丽多彩,是因为乡村要素的净流出支撑了城市的高速发展;那么,中国城镇化的下半场能否成功,其关键则取决于乡村发展的成败。因此,乡村发展已经不再是一个单要素的、局部性问题,而是至关中国可持续发展、国家复兴的系统性、全局性问题。

然而,在经历了计划经济时期“剥削农村、支持工业化”的过程,以及改革开放后尤其是2000年以来快速城镇化所导致的城乡发展差距激增之后,中国的乡村总体上是处于要素净流出的状态,除了少数位于大都市边缘的乡村或者走工业化之路的乡村实现了富裕繁荣之外,大量的乡村都难以逃避不断衰败、空心化的命运。珠三角大量的城中村以及江阴华西村等一些工业化村庄,虽然人口众多、经济富裕、充满活力,但其本质上是一种异化了的“乡村”——空有“村”之名,然而其经济、社会、文化与空间实质都已与传统的乡村无关。显然,这些异化的乡村繁荣不是我们所需要的,那么,我们所期望的乡村复兴又是什么呢?

通过对城市发展路径的原路追赶,依靠土地、人力、环境等低成本优势而走工业化之路发展起来的乡村,并不是真正的乡村复兴。真正的乡村复兴应该是在现代经济与社会发展体系中,通过凸显乡村自身独特的生态、文化等资源禀赋而创造出比较优势,从而实现与城市之间的有机互补、协同可持续发展。也就是说,乡村相比于城市,是一种不可或缺、不可替代的价值存在与魅力场所,代表了一种更好的人居环境和更惬意的生活方式。欧洲在二战以后,随着郊区化的发展和城乡网络的不断完善,广大乡村不再是弱势、贫穷、衰败的代名词,而是呈现出一幅幅风景优美、生活富裕的画卷,成为都市人群向往之地,这样的乡村才是真正实现复兴的乡村。

在中国未来一、二十年的快速发展过程中,随着城镇化水平的提高,当然还会有许多乡村人口流失、乡村衰亡,但是最终毕竟还会要有30%左右的人口常居在乡村,这依然是一个非常庞大的数字。所以,我们不能坐等乡村的自然衰败,而必须主动地引导、促进许多乡村转型提升,实现积极的复兴。前些年,全国许多地区都进行了大规模的乡村环境整治工作,大大改善了乡村的物质条件,取得了显著的效果,我们姑且将之称为“美丽乡村”;但是,真正的乡村复兴不仅需要美丽的景观,更需要的是产业、社会等内在发展与活力提升,也就是要实现“美好乡村”——乡村不仅是美丽的,而且生活在这里还是幸福美好的。

为了实现真正的乡村复兴,我们就不能采取华西村那样对城市化、工业化进行原路追赶的“线性模式”,而是要涅槃重生,外塑乡村之形,内承乡村之魂。南京市高淳区的大山村就是这样一个乡村复兴的典型。作为一个远离中心城市、区位偏僻、耕地资源有限的小山村,它及时把握了都市产业、居民生活方式转型的趋势,打出“国际慢城”的品牌,走生态化、特色化发展之路,通过充分彰显乡村的比较优势和独特魅力,创造出一种都市居民到乡村去休闲体验的“慢生活”方式,从而实现了乡村的复兴。这种复兴不仅表现在大山村环境改善、业态转型提升、村民生活富裕等方面,也带动了乡村社会结构的复苏、乡村文明与乡村治理的巨大进步,在这里我们看到了一片“希望的田野”。

中国地域广大,各地区的基础条件、资源禀赋等也差异巨大,因此,乡村复兴的道路也不是只有唯一的模式,而一定是丰富多样的。近年来在全国各地,我们既看到了许多临近大城市的乡村依靠休闲旅游而复兴的案例,也不乏广大农村腹地内通过规模农业、生态农场致富的乡村,还有一些更加偏远的小山村甚至通过淘宝而链建上了全国消费网络……总之,消费经济时代的来临、互联网+等信息技术的革命,将极大地打破过去城强乡弱的二元固化格局,给中国广大乡村的复兴发展带来巨大的机遇,这就需要我们因地制宜地智慧发展、创新发展。

最后还需要强调的一点是,中国广大的乡村要实现持续复兴,从根本上讲必须要依靠城乡之间要素互相流动,按照新的价值属性来实现资源、资本及有关要素的优化配置。而国家既有关于城乡制度的各种设计,都是只允许乡村要素向城市流动,而并不支持由城市向乡村的反向流动,这种制度设计在过去导致了乡村要素的流失并进而趋于衰败,但是今天却又成为了制约乡村汲取城市资源、资本、要素来实现复兴的重要障碍。我们不能期望长期失血、人群老化、精英流失的乡村能依靠自身的力量实现自我复兴,乡村复兴必然需要通过新的城乡要素流动体系来促动,这其中涉及到土地制度、户籍制度、资本运作制度等方面的系统改革与创新问题。然而令人遗憾的是,在这些方面国家还没有形成统一、清晰的思路,但是毫无疑问,这最终还是一个绕不过去的根本性问题。

注:长按二维码,一键加关注

规划问道

规划问道