传统村落发展变化是必然的,但这种变化应该遵循其自身内在的逻辑和外在的形式,避免以外来的做法去扰动这种日益稀缺的宝贵资源,使其多样性日益趋同,失去其保护价值和意义。应该充分尊重传统村落的本真和自然,更多的做修复,而不是忙着去增加新东西、增加日益同质化的东西。

毋庸讳言,俺是个吃货、而且是档次很低的吃货:既分辨不出酿造这杯酒的葡萄是长在阳坡还是阴坡(反正都是喝得无问西东);也不在意腌制这条鱼的是海盐还是井盐(只要别齁着了就行);也不想了解火腿和胡萝卜搞在一起怎么就风雅成了“玉人何处教吹箫”……俺比较在意的只是:吃的东西种类要多、要特别,要做法要有趣、要天然,因此对麦当劳这样的东西一向是敬而远之的。当然,为了避免被诉诸公堂,需要严正声明的是,俺没有说麦当劳的半点不是,麦当劳就是好就是好,标准化、高效率、可预测,您在上海吃的麦乐鸡块(如果商家没有黑了心的话),和伦敦的应该差不多,不必担心有什么不可预见的味道;而且点菜非常方便,“巨无霸套餐”五个字就够了,哪像中餐得考虑冷热酸甜荤素汤羹酒品贵贱搭配……伤脑筋,点菜总是推来推去,谁也不愿担此重任……但是呢,如果顿顿吃麦当劳,除了俺家的熊孩子,恐怕谁也受不了。可叹的是,在今天,随着技校里培训出来的标准化厨师一波一波地进入江湖,随着他们在信息发达人员流动极其容易的时代里互相交流,一定区域内各餐馆的食材、菜式、做法、味道……差异是越来越小了。要吃到地道的口味,您就得往蛮荒深山里面的村子里钻,而且越钻越远才行。哎,对俺这样的吃货来说,邂逅新味道的乐趣,是越来越少了。

“吃”这事儿呢,舌尖上的传统,本来最是牢固不过,似乎不用担心重庆崽儿抛弃了火锅,湖南伢仔忘记了剁椒。可是就连这样牢固的传统,在人员流动、信息传播极快的今天,也在慢慢地趋同。不仅仅是餐饮,在“千城一面”饱受诟病的同时,本来千姿百态风情万种的传统村落,也有了逐渐格式化的架势。随着社会各界力量的重视,为了村民脱贫致富,为了村落从小康迈上美丽的新台阶……都需要在传统村落中做大量的工作。在此过程中,某些具体的做法也有了日渐麦当劳化的趋势,应该引起一定的注意。不完全归纳,模拟麦当劳的套餐(很形式主义哈),举些例子如下:

一曰魂不守舍套餐。

凡事如果有了偏差,一定首先是认知出了偏差。美丽乡村建设的“麦当劳化”,首先也一定是对村落的认知、对发展的理解、对建设的追求、对美丽乡村理解等等的“麦当劳化”。今天有些村落,花了不少的精力来搞所谓的“美丽”,其实缺乏明确的文化方向、强劲的文化动力、丰富的文化内涵、坚定的文化支撑,可不就只能在皮相上来回捯饬么?比如:

好日子就是西式现代化日子。这个说起来比较复杂,估计也很少有人认同(参见拙作《我未必要过你那样的好日子》)。简而言之,中国传统文化在整体上比较讲究从精神修养中获得幸福,因此不怎么注意发展科技啊枪炮什么的去掠夺自然、掠夺他人。可是经过近两百年的风风雨雨后,被打怕了穷怕了的国人,仿佛是逆反和报复过往,一股脑儿地转向了西方式的现代化追求,更糟糕的是虚得其表、不知其实、画虎不成反类犬,用 洋人的现代化幻象来支配了 国人应有的生活,好日子就得有汽车、就得有高楼、就得有抽水马桶、就得有……反正洋人有的咱都得有……从这样的基本观念出发,催生出一系列建设追求和目标,而且生吞活剥地运用到乡村建设中,把本来对生态文明建设、可持续发展具有重大意义和价值的优秀传统,给抛弃、窒息、扼杀了,岂不可叹?

乡村发展就是经济发展。在正常的社会里,吃饱喝足安居之后,生活的幸福和物质财富的多寡就没有绝对关系了,印度还有几百万苦行僧以吃苦为乐呢。按说呢咱国已经发展到连粮食都过剩的时代了,从吃喝中能获得的幸福应该是越来越少(边际效应嘛)……可是呢,当代的社会风气还是把幸福完全等同于钞票,所谓的幸福就是有钱买更贵的东西、浪费更多的资源、产生更多的污染,就仅仅是大吃大喝大房子大车子……所谓的发展,无非也就是搞更多的钱,甚至不惜一切手段坑蒙拐骗偷抢诈……说起乡村发展呢,就是要赚钱;说到村民利益呢,就是钱,啥事都和村民谈钱(有感触的村镇干部举个手呗),要解决啥问题呢动不动就想到钱……可是,江湖人都明白,能用钱解决的问题就不是问题。乡村振兴、脱贫致富、美丽乡村建设,是只用钱就搞得定的吗……额!这个扯得太远了,打住。反正恰恰是“发展就是经济发展”这样的观念,正扭曲、迟滞着乡村的发展!

发展经济就要搞旅游。发展不就是经济发展么?经济发展不就是赚钱么?在农业赚不了钱的情况下,赚钱不就是把城里人诳来旅游么?您看媒体上翻来覆去报道的都是什么贫困村通过搞旅游又赚飞了……唉兄弟,您想想啊,没赚到钱的村落,能被那啥TV报道吗?不是所有的美女都能成为网红日赚百万,这道理本应该是再明白不过的。全国几百万个村落,甚至那几千个列入保护名录的传统村落中,又有几个能成为游客云集的旅游圣地,数钱数到手抽筋呢?可惜啊,正如许多女孩坚信自己一定能成为网红一样,许多村落也坚信一定会有乌泱乌泱的游客来大把大把地扔钞票,所有的定位、策略、规划、项目、做法都围绕着这个目标来设定,不惜一切手段吸引恩客的注意……你要说:咋啦?没游客咱日子就不过啦?平平谈谈从从容容才是真、过好自己的日子才是本分……哎,千万可不能这么说!轻则人家不付你规划费,重则放狗赶你出村(狗是真的,可YI MIAO不见得哦)……算了吧,整去呗,万一被哪个大佬相中了,随便扔几个亿包起来,不就发达了吗?

二曰焚琴煮鹤套餐。

乡村之所以重要,只因为她不是城市(怎么感觉这句话特别搞笑)。保持乡村自身独特的外在物质环境和内在的文化体系,对社会的可持续发展等等都是非常关键的。可是呢,对乡村自身而言,对此却是另一种认识。小的时候周围的亲戚老师都谆谆教诲:好好读书,脱掉农皮,进城去敲钟吃饭盖章拿钱。一句话,啥叫好日子?就得城里人的日子。虽然现下的乡村,很多地方已经成为让城里人艳羡不已的理想居所、重金想搞个农村户口也不可得,但乡村对城市的向往,仍然蒂固根深,一说起“美丽乡村”呢,对标就是城市;搞起建设来呢,有些地方就干脆果决地抛弃自身的优点,奋力把自己搞成城市的模样,实乃焚琴煮鹤、沉香烧炭。比如:

“硬化”吞噬了土地。也许是对过去面朝黄土背朝天痛苦记忆某种的逆反吧!有些村子呢,见到裸土就一定用水泥、石板等等干掉,为了所谓的整洁呢,地面上连根草都不让长。院子要硬化、道路要硬化、广场要硬化、溪涧要硬化……甚至连田埂也要硬化!国土上覆盖的水泥越来越多,天地间的阴阳交泰、自然呼吸越来越困难,内分泌失调的大自然,脾气也就更加的狂躁,干旱高温暴雨雹子随便乱来……当然喽咱不怕,有科技嘛!要晴天就打驱云弹,要下雨就射催雨剂,天热了就吹空调,有雾霾就开净化器……搞得人和天的对立越来越严重,形成恶性循环,有句流行语说的好:我们要拯救的不是地球,是自己!

“绿化” 湮没了自然。在奋力硬化土地的同时,大家也高度重视绿化。这人嘛,毕竟是土里来土里去的,在光溜溜硬邦邦的水泥地上呆久了也不是个味儿。你看城里人,就算像俺容身的低-DUAN人口聚集区,也要搞搞绿化,弄个“中心绿地”什么的,整点有气无力的月季花啥的搁那儿。乡村呢?要绿化吗?当然要哇,因为要美丽乡村嘛。怎么绿化呢?学学城里不就行了么:电线杆般的行道树、捯饬成球球状的万年青、每根草都要剪得一样高的大草坪、花岗石贴面的大花坛、规规矩矩的水池子、鹅暖石铺的游步道、俩月就朽烂的休息椅……这才叫绿化嘛!野花花野草草,大家都知道不要采,那可是美丽乡村建设的大敌,必须换成精心设计、重金打造、巨资维护的“绿化”……呵呵,好着呢嘛,咱足不出村,也享受上城里人的“绿化”呢嘛!

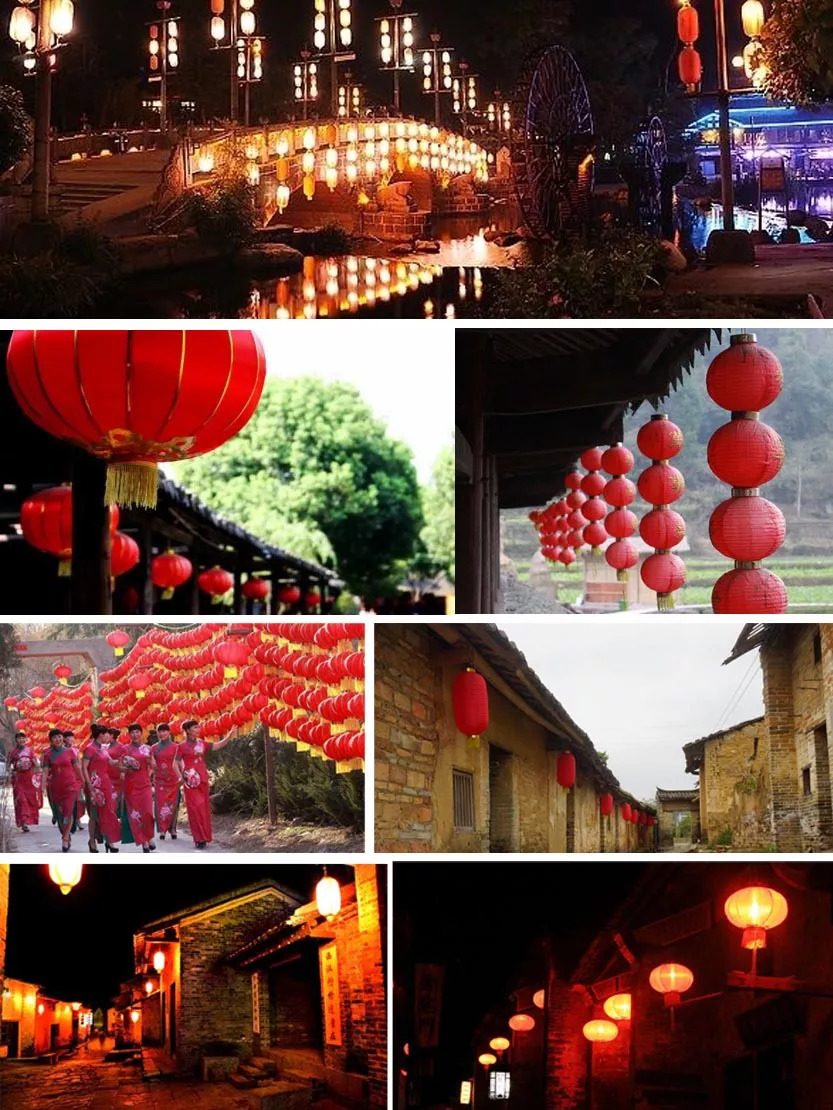

“亮化”迷失了村晚。随着资金一波又一波地猛砸,村里地面也硬化啦,绿化也搞上啦,瞅一瞅,比一比,咱和城市还差点啥?对了!人家还有色彩斑斓的夜景照明嘛!照着上海外滩整呗……额……木钱呢嘛……借啊!贷啊!欠啊!反正得把什么投光灯庭院灯洗墙灯草坪灯泛光灯步道灯……都整上,村委会啊、牌楼啊、祠堂啊、风雨桥啊,得重点照明,有些地方还要搞个大激光在夜空中晃来晃去,仿佛是准备击落UFO……美丽嘛,就是得亮嘛!要不怎么有个词儿叫亮女呢……额不对,不是这个字,但反正意思一样。雪亮的灯光湮没了璀璨的星空,好的很嘛。只有那个搞笑的罗大佑,还在歌里哀叹“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯”……傻着呢嘛。

“洁化”清灭了乡韵。美丽是啥意思?最起码先得干干净净吧。可是干干净净是啥意思?垃圾、污水当然得搞干净,这是美丽的基本。可是有些村落呢,把干干净净的涵义扩大化了,柴禾堆、晒谷架、猪圈、茅棚,甚至有些集市、摊档等等都被列为“脏乱差”,成为首当其冲要整治拆除的对象。猪圈不养猪了,清洁干净留在那儿有什么大问题?哦对了,有些地方为了“美丽”,鸡啊、狗啊、猪啊、牛啊都容不下了,甚至要搞“无鸡村”、“无猪镇”……是的是的,鸡屎牛粪是臭烘烘的,可是,治疗脚痛的办法就只有把脚切掉吗?这些东西在很大程度上是乡情乡韵乡村风貌的重要组成部分,桃花源的场景之一不就是“鸡犬相闻”吗?把村落整成整齐洁净、但无趣无味的影视基地般的假布景就是美丽了吗?额……奇怪的是,那些影视基地又要费劲巴拉地弄这些东西来妆点“乡村气息”……无语了,真是饱汉子不知饿汉子饥啊。

被恣意硬化的土地

三曰东施效颦套餐。

东施这个妹子呢,长得其实并不差,很有自己的味道。但仅仅因为西施名气更大,更讨文学家的喜欢,东施就自卑啦,想法设法模仿西施,整些自己本来不需要的东西,结果西施也没做成,反而落得个惹人嘲笑,成语“东施效颦”,娃娃们都晓得的嘛。可惜呢,有些村落却步了东施这傻丫头的后尘,看不清、瞧不起自己独特的韵味和动人心处,总认为“有种美丽叫别人家的村落”,搞起建设来呢很喜欢东拉西扯、七拼八凑,整一些自己本来没有、也不需要的东西,结果当然也就东施一比了。例如:

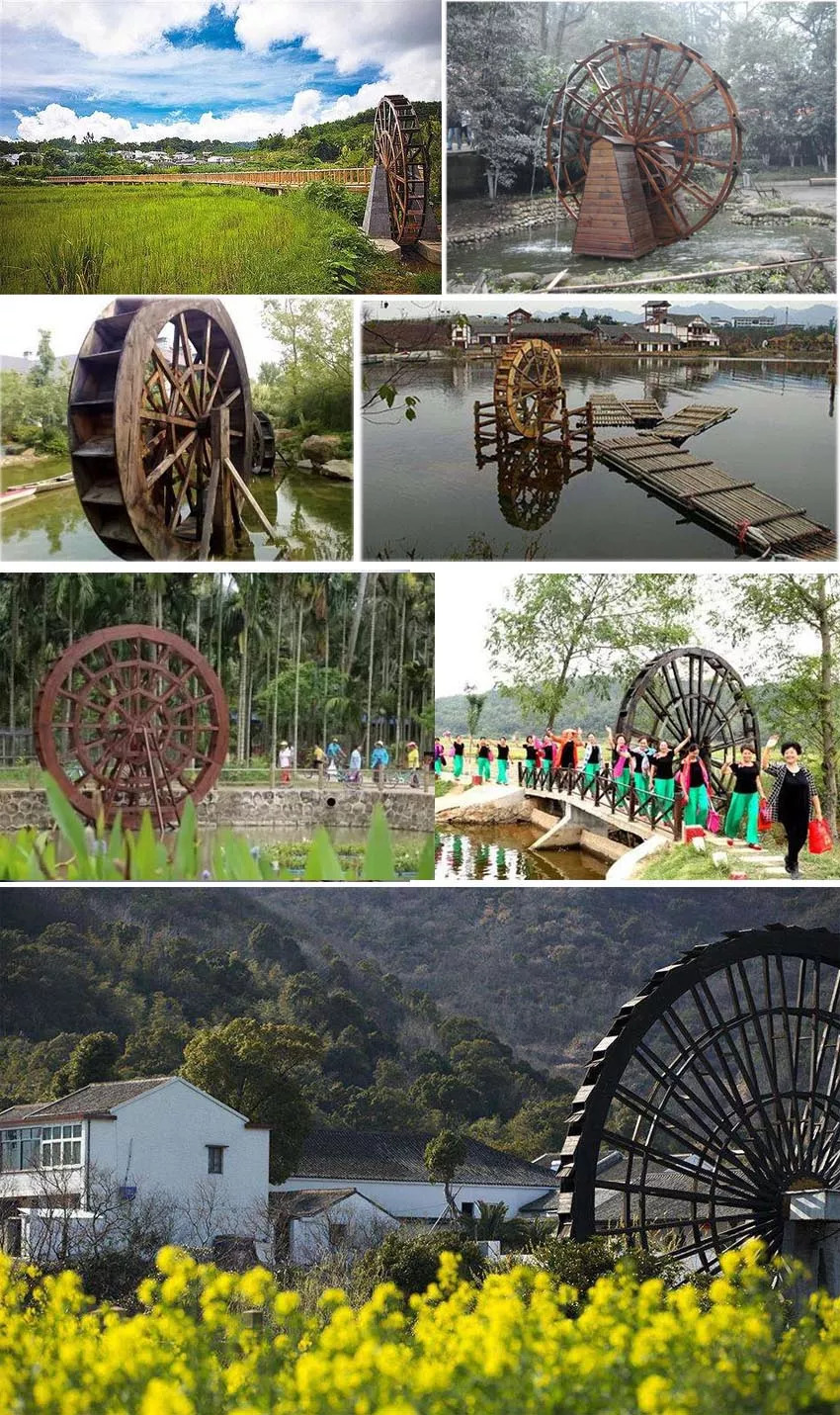

村村必戳水车。水车本来是个农业生产工具而不是审美对象,那么多的诗词歌赋提到水车的有几首?有趣的是,在传统农业逐渐消亡的同时,水车反倒一跃成为了美丽乡村的香饽饽、基本配置,但凡有俩钱儿搞整治、开发的传统村落,甭管地处东南西北,没弄个水车在村口好像就真是辱没了“传统村落”这个称号。更搞笑的是,就算非得要弄个水车来作为田园风情的象征,您也弄个本乡本土的水车嘛!为啥全国各地的水车基本上都是一模一样的呢?更难以理解的是,有些干旱缺水地区的村落,也非要立个水车……水车吔!村里头连个河沟沟都木得,碾米是用毛驴拉磨子搞的嘛!也搞个水车……搞个毛驴的巨型雕塑还差不多……。

桥桥要成廊桥。说起乡村,多少人脑海中浮现的场景就是小桥流水人家?桥总是给人那么丰富的联想,而廊桥更是遗梦……浪漫怀旧诗意再好不过的寄托,撩起了多少人心中的涟漪,于是恨不得村村都整一座,连个风雨桥都没整你还好意思说自己是传统村落?也不管本村历史上有没有风雨桥,也不管湖南的风雨桥能否和广西的一样,也不管侗族的风雨桥和土家族的有木有区别,就在那个号称有信心干死谁谁的度娘上搞个图片,让施工队叮叮咣咣地盖起来万事,讲究点的还要铺琉璃瓦装汉白玉栏杆……美得很……好吧好吧,搞吧,反正资金花不出去也得回库,可是风雨桥的文化涵义和实际功能是什么?稍微想想行不?离村子好几里路、汽车呼啸来往的混凝土桥上也搞上了双层檐子美人靠,到底是为个甚?

路路都铺石板。乡村的韵味,除了小桥流水还有啥?石板路哇!才十几年前呢人们还以水泥路为现代化的象征,叮叮当当地敲掉石板铺水泥,可是现在保护热情高涨啦!又掀起了拔掉水泥铺石板的高潮,没有石板路,叫啥传统村落嘛……美女们穿上旗袍撑着油纸伞婀娜多姿地走在沥青路上……这画面谁能直视?可是,其一,好好的水泥路,拔它干什么呢?实在是钱多没地儿花制造建筑垃圾么?其二,这村有铺石板路的传统么?黄土高坡上的村子整啥子石板路,有江南烟雨在上面飘着么?其三,要整石板路也别全国只整这几种啊!不是磨砖对缝的傻不拉叽,就是碎石片的胡乱堆积,要么就是鹅卵石一铺到底……还能有啥?

田田想搞花田。农村嘛,土得很!要美丽就得尽量摆脱农村土味,种麦插稻不正是最根本的土味吗?城里人谁栽庄稼啊?人家栽的都是花、是花、是花!你看那些拔了秧苗搞花海的村子里,吸引了多少大妈舞动着红丝巾来回穿梭,那钱挣得是海了去呢……咱村想要美丽,想要发达,那咱也花海呗!于是乎,水稻也不要了,麦子也不要了,萝卜也不要了,栽花!房前屋后的菜地也不要了,搞上花;良田沃土更不消说,少则十几亩,多则上百亩千亩……就算是种麦子水稻,也得种出花来,搞成什么画、什么字,从空中一看,呦西,大大的漂亮。可是花开之后呢?木得关系嘛,反正开花那几天就可以把钱赚够了……啧啧,那种花干什么?种楼不是更赚吗?

墙墙做马头墙。一生痴绝处,无梦到徽州!在多少人的心目中,啥叫中式建筑?徽派建筑就是中式建筑!啥叫徽派建筑?就是马头墙!这样,就产生了一个全国通用的公式:中式建筑=马头墙。我们发展起来啦,民族自信空前高涨,建新房的时候啊,罗马柱的不要,要中式!而中式,不就是马头墙吗?于是乎,也不管本地有没有这样的传统做法,也不管马头墙本身就有N多种类N多风格,也不管不同马头墙不同的文化涵义……总之,天之涯、地之角,江之南、山之北……处处都有了马头墙啦,中式啦,自信啦,美丽啦……额……麦当劳啦。

村村必有的水车

四曰皇家气派套餐。

皇阿玛!甭管多偏远的山村,只要有台电视,就没人不知道皇阿玛。当皇阿玛好不好?好着咧,顿顿能吃肥肉不说,那皇宫的气派!雕栏玉砌、镶金铺玉、酒池肉林……啧啧。在过去谁胆敢想入非非过上皇阿玛那样的日子,搞不好就得灭九族。可现在呢?辛亥革命一声炮响,封建帝制给干掉了嘛,再也没有森严的等级制度了嘛!现在您就算弄个龙袍穿着上街,只要老婆不打,别人也不会说三道四。而且现在有钱了,可以像皇阿玛那样过日子了嘛!要搞到佳丽三千是稍微有点困难,但是在村庄建设中再现皇家气派,不是很简单的事儿吗?比如:

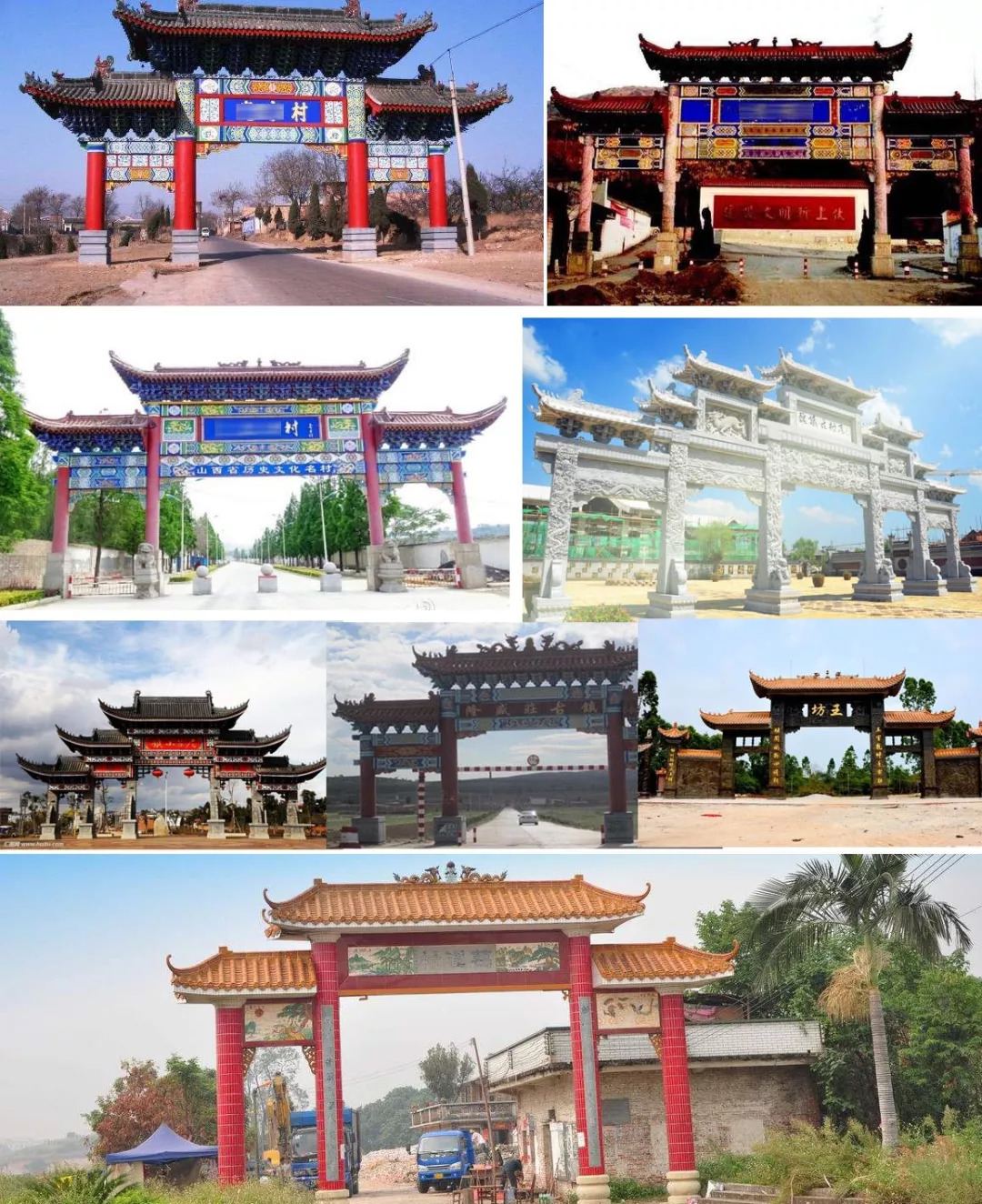

轴线气势磅礴。皇家气派,轴线为基。您看看北京的中轴线不都要申遗了嘛,一条气势磅礴的轴线长长长,不怒自威,震慑百姓。传统村落,那是有身份的村落啊!一定要有与其身份相适应的气派。旧村是不好搞了,大家都知道别乱拆老屋,可是环境要整治嘛、游客中心要建嘛、入村道路要拓宽嘛,有些村子还搞什么“前导区”、“迎宾区”……乘机就把轴线做出来,两边对称地搞上商铺,节点若干布置有大牌坊过街楼大水池大绿地,威武……!可是……本来淳朴安详的村落,非给整出这气派来,和老村不搭调哇。更何况整出这等气派,是要吓唬谁呢?

牌楼威武雄壮。搁过去呢,牌楼可不敢随便乱立,有很多规矩,不是你有钱就能搞的。但现在没那么多讲究啦,不立个大牌楼在村口,实在辜负了咱这么多钱啊。皇家牌楼的规制,咱也搞不清楚,反正俺觉得足够大、足够高,就有皇家气势。能请到有水平的古建施工队搞的牌楼呢,倒也看得过去,但更多的是这:水泥柱子刷红漆花板涂绿漆蓝色瓷砖匾额黄色琉璃瓦顶上立个不锈钢做的二龙戏珠……呵呵呵,让人不由得笑出了猪叫声……

威武的大牌楼

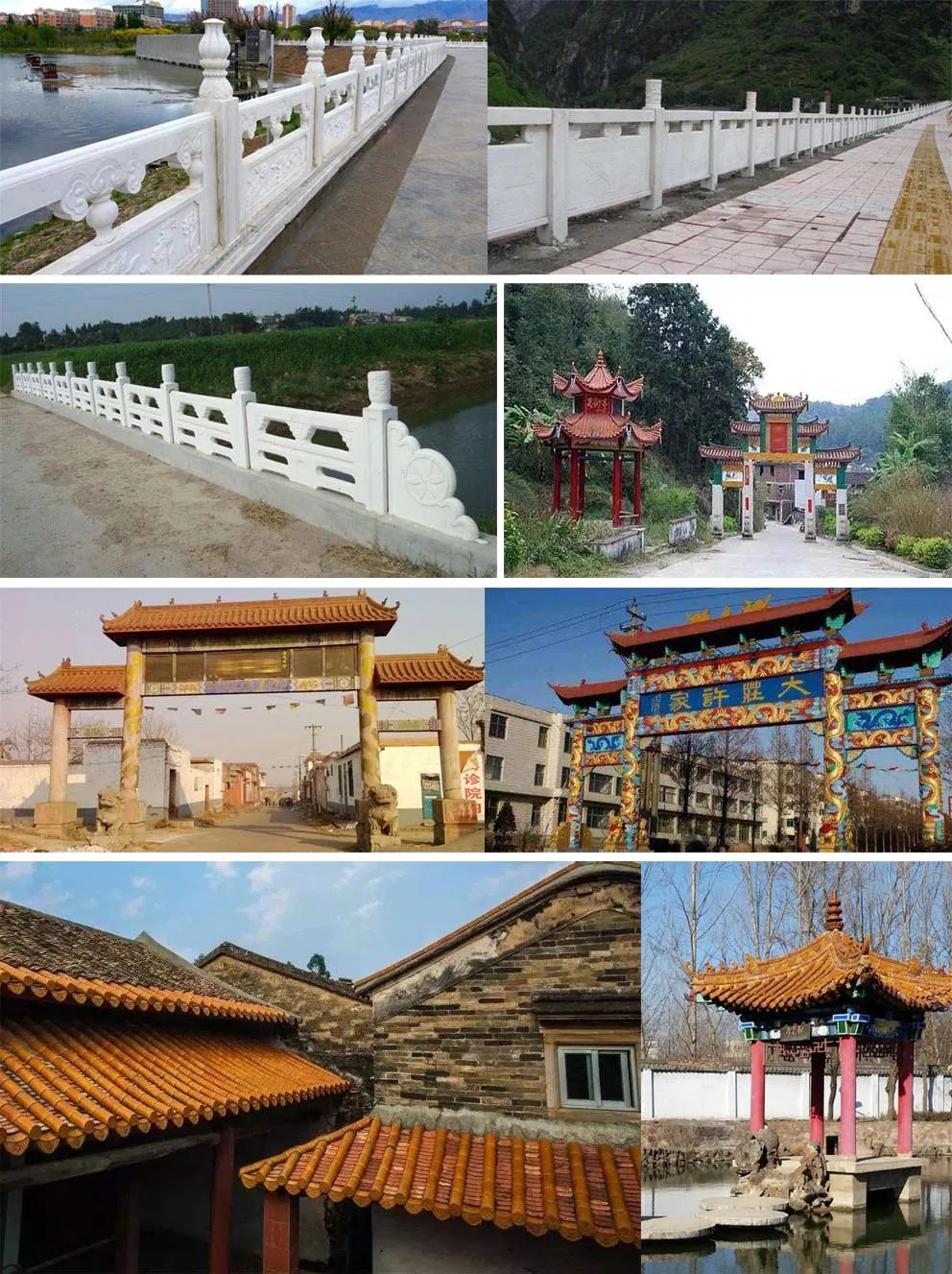

屋顶琉璃生光。在过去啊,皇帝老儿为了天下独尊,搞了各种严密的规制,比如禁止百姓用黄色琉璃瓦、九钉大门啥的,现在这一套都被扫进历史的垃圾堆里了,只要有钱,随便怎么搞,民居的门楼、土地庙的顶子、祠堂的屋面……甚至连公厕都搞个黄色琉璃庑殿顶……皇阿玛用得,凭啥俺就用不得?这也是弘扬了反帝反封建的精神嘛!可是,在那一片片沉着素雅的黑瓦屋顶群中,整这些金光四射的琉璃瓦顶,难道不比红色蓝色彩钢板更能破坏整体气氛吗?

栏杆白玉晃晃。皇阿玛上班的大殿、玩耍的园子里头,雕栏玉砌是标配,望柱、栏板、垂带……用汉白玉雕龙画凤,美着呢嘛。就算没有去参观过圆明园颐和园紫禁城,但随着广大群众喜闻乐见的清宫剧持之以恒的播放,大家也看惯啦,喜欢上这些雕栏玉砌啦!甭管是否出于安全需要,反正河边上、塘边上、桥边上、路边上,到处都整上皇家风格的栏杆,有钱的理所当然要用汉白玉,囊中羞涩的也得用青白石,雕个牡丹刻个凤凰也是必须的……你说啥?失去了乡土气息?这不就对了嘛,俺就是不想再土下去啊!

汉白玉栏杆、黄色琉璃瓦泛滥

五曰土豪炫富套餐。

经过这几十年的高速发展,自然和社会环境变得咋样了咱不敢说,但钱确实是多了。钱壮怂人胆,过去不敢干的事,比如推山、填塘、砍树、欺祖、辱神……干得是越来越欢实,有钱了嘛,怕个球。过去的人呢,怕的就是露富,再有钱也得藏着掖着,别给自家惹祸。现在世道可不同啦!有钱人呢,恨不得把“老子真的有钱”六个大字加重加粗刻在脑门上,还喜欢让干女儿开着玛莎拉蒂四处炫耀,正如西门庆大官人喊出的口号:无论干了什么恶事,也“不减老子这泼天富贵”!可叹的是,这种土豪习气也延烧到某些村落的建设,不怕烧钱、使劲烧钱,目的就是向全世界嚷嚷:咱村真的有钱!比如:

装腔作势的广场。广场呢,其实是个很复杂的东西,翻译成square还是forum或者别的啥,都不贴切,因为西方文化里没有和咱村里的“广场”相对应的东西。过去的空场呢,是拿来用的,晒晒谷子啊,开个会啊,看场戏啊,办个酒啊……现在土豪多金时代建造的广场,尤其是那些抛光花岗石铺就的、巨大的、阳光能把人晒出油的广场呢,多半就只能拿来看了。可是给谁看呢?俺实在不知道。

拙劣的仿古建筑。在某些传统村落中呢,有种难以理解的情况是:真正的老房子没钱修任其荒废倒塌,倒是有大量的资金来盖什么“仿古建筑”。而且这些仿古建筑,往往又因为设计、施工的粗劣,效果不堪入目(有多少村子请得起古建专家搞设计、找得到传统匠人搞施工呢),成为传统村落里最可恶的东西:占最多的地,花最多的钱,误最多的事,而且它唯一目的就是招徕游客,既不是保护历史,更不是创造未来。如果是找我这样也算认真研究过古建筑的人做设计,仿古可能仿得还好点(憨厚地笑了笑),更多的则是一坨一坨的粗制滥造,没脸没皮地戳在祖先们造的房子旁边,呵呵,丢不尽的人、现不完的眼,让人不得不感慨:TMD,一代不如一代。

虚假的建筑材料。材料呢,和人一样,各有各的脾性,是为物性。据说伟大的建筑师路易斯·康没事就拿块砖和它聊天:砖啊砖,你想砌成啥样。这水泥就是水泥,木头就是木头,竹子就是竹子,石板就是石板……有趣的是,现在有些地方偏偏喜欢强扭物性,比如,更常见的是掩耳盗铃地在墙上涂脂抹粉,弄些什么“仿木”瓷砖贴掉白瓷砖、“仿泥”涂料抹上红砖墙,不真何来美?非要用水泥做成木头的样子,貌似两头的便宜都占全了:既有了水泥的经久耐用,又得了木头的天然之趣……喂喂喂,有这样的好事吗?违真善美:水泥仿树栏杆……甚至还有假山!!

大红灯笼高高挂

六曰文青多情套餐。

三十年河东三十年河西呀!过去逃离唯恐不急的乡村,现在已然成为各路英杰长袖善舞的广阔天地。现如今如果你没去乡村搞设计,你都不好意思自称设计师。随着大批有情怀、有文化的设计师涌入乡村,村里头各种有情怀、有文化的东东也雨后春笋般地建起来啦!为了改善传统村落土里土气的面貌,为了让传统村落焕然一新,为了体现设计改造世界的力量,有些设计师真是倾注了满腔的热血啊!比如:

玩石。自古文人多癖,喜欢把玩石头就是其中之一,著名的米芾先生还因为痴迷于石头而丧了命。当代村落建设中具有石头情结的地方也不少,最具文艺范儿的做法呢,当然首推玩磨盘啦!磨子,过去是村民生产生活的用具,现在则拿来铺地啊、砌墙啊、垒花池啊……本来也没什么不好,废物利用嘛,可问题在于:太!滥!啦!到处都是磨盘,仿佛成了美丽乡村的标配,路上有、墙上有、广场有、溪上有、村口有、庭院有……原来的老磨盘根本不够用啊,机灵的商家开始大规模生产磨盘,用来满足“乡村风情”的巨大需求啦!同样的,猪槽也大规模生产啦,人家要拿来栽花、做瀑布嘛!唉,难道就没人知道“密集恐惧症”这事儿么?

画墙。文艺范儿要得到体现,画画是必需的嘛。任何一个美术学院的围墙上如果没几个涂鸦,甭问,一定是个野鸡学校。美丽乡村的标配,当然也得画画啦,主要是画墙,牛叉一点的还能搞出3D效果,有头牛从墙上钻出来呢!看得娃娃们咯咯咯笑。更牛叉一点的,还有4D效果,画在墙上的罐子,真的喷水出来呢!不画3D、4D的呢,就画穿斗架嘛!有些地方甚至要求高速沿线、高铁沿线农房的墙都必须画上穿斗架,要体现民族风情、地域风格,继承和发扬传统文化嘛……(小广告:村长!全自动画墙机了解一下!)……也有的地方不肯拾人牙慧搞创新,就刷标语……一堵墙上就刷了五六条标语……画墙好不好?非常好,提气、醒目、漂亮,颜值瞬间提升,村民获得感满满。但问题同样就是:太!滥!啦!

雕塑。既然有画了,顺理成章,做事成套,当然也得要有雕塑哇。美丽乡村要有文化氛围,雕塑也得上啊!铜雕石雕耐候钢混凝土聚酸脂……再不济也得搞俩稻草人嘛!内容呢?当然得体现民宿风情啊!肥大的妇人追赶小猪、干瘪的老头在下象棋、活泼的儿童在打弹珠……唉,其实呢,民俗风情到了要靠死雕塑来呈现的地步,难道不觉得有点心酸吗。有些地方甚至把孔子这些圣人到处乱戳,塑得呆萌无比,简直不知道要表达的是崇敬还是恶搞。

摆花。要想美丽,就得栽花。不过呢,有个比较奇怪的现象就是,农作物的花好像很不受待见——除了油菜花,一到三月驿动的心就要寻花而去。丝瓜花、南瓜花、冬瓜花、豌豆花、辣椒花、豇豆花……呃……这些不是花哦,得拔掉,种月季、种玫瑰、种郁金香……嗯,有点意思了,但文艺范儿还差点,把花种在地上有什么意思呢?得种在破陶罐、烂木箱、碎磁缸里面,然后挂在窗台上、摆在桥头上、戳在砖墙上……咋样?一大波文青气息铺面而来了吧?可是……可是啥?!

泛滥的磨盘

七曰饥不择食套餐。

当代社会呢,时间就是金钱,一切都要高效率地运转。听说什么园连房子也是高周转,恨不得早上刚拿地下午就能开盘卖现房。过去雕个门墩儿、做扇长窗就得花上十天半月,多么的落后可笑啊,现在有了机器,雕龙画凤分分钟搞定!更牛叉的是,现在有了新四大发明,伟大、万能的某宝甚至拼夕夕,能够给你找到全世界最贱的一切……哦不对,最便宜的一切!有些地方为了赶工期、省成本,很多东西都直接买现成的标准制品,这样的建设,能有什么场所精神、因地制宜、地方风格、村落性格吗?比如:

景观设施某宝化。画面基本是酱紫的:村长在池塘边上大手一挥:这里,亭子的有!施工队长立马掏出手机某宝搜索一下,找到最贱的下单付款,汽车声响起,物流的把亭子拉来啦,乒乒乓乓叮叮当当……DUANG!就出现了一个亭子!就出现了一个亭子!比熏悟空的神通还神奇呢!同样地,村子里的什么游廊啊、凉亭啊、栈桥啊、水车啊、风车啊、灯笼啊……呵呵,都在网上淘来,搞来搞去都是那几家,大江南北,最后可不都一样了吗?

旅游商品义乌化。这个就不用多说了吧……鸡毛换糖的义乌精神,艰苦卓绝地建设成世界小商品之都,对世界经济形态的影响不容小觑,俺在遥远的大西北遇到过一个兄弟,自称只是个义乌小商品到中亚的小中介,嘿嘿,家资过亿哦!义乌小商品也是中国旅游纪念品的绝对王者啊!你在云南买的什么木头蛇、银手镯,和在海南、在东北……完全是一样一样的。您逛古村古镇,哪里不就是吃点重庆酸辣粉、绍兴臭豆腐呢?现在是有些团队努力在本地文化的基础上搞点文创,可是相比魔力无边的义乌小商品,那连沧海一粟也算不上的嘛。不过这样也好,很少有俺看得上眼的玩意儿,旅游也就省了不少的钱,好事哦!

文化内涵娱乐化。有位牛人有句牛言:卖不出去的文化,都是垃圾。当然,这个世界,成功人士说的话,就是硬道理。在俺们这社会,啥叫成功人士呢?就是有钱人。你要否定有钱人的经验之谈,小样,你首先得有脸回答这个问题:如果你是对的,你咋穷得像个鬼哩?为了把文化卖成钱,不就得迎合市场吗?而我们今天的市场,需要啥样的文化呢?不用多说,您懂的。某些文创产品,号称创意满满牛得不行卖得火爆,但说白了不就是糟践祖宗的遗泽献媚于当代的庸俗市场吗?少数民族的舞蹈也变啦,唱法也变啦,节庆也变啦,得让市场喜闻乐见嘛……就这样,各地各村的文化内涵也慢慢地娱乐化了,而市场的口味是一致的,也就是说,文化内涵也慢慢地麦当劳化……唉,这是天道大势,没啥可说的,甭管什么化吧,能挣到钱的,就是好化。

额……就先凑合这几点吧。俺去过的村子其实并不多,因此上述内容很可能有一叶障目、以偏概全的错误,恳请大家指正批评。要说呢,传统村落也是村落,只不过文化遗存更丰富一点、集中一点,和其他村落相同的任务也是要脱贫致富、乡村振兴、变得美丽。在实现这些目标的过程中呢,很可能会出现这样一些情况:

一是可能缺乏更高层次的追求。村子垃圾扫扫干净了,污水也治理好了,房前屋后草坪也种上了,土房子也贴上瓷砖亮堂了,家家户户也有房有车了,二娃也都生了……这不就够了吗?还要咋嘛?在这样的心态下,村落就算建设成千村一面,哪又有啥问题呢?顿顿都吃麦当劳,卡路里得到保证不就行了吗,矫情个啥呢?

二是观念和做法可能日渐趋同。全球化、信息时代嘛。随着交流的便捷,干部、村民、设计师、施工人员……大家都在走南闯北、四处交流,观念和眼光都在日渐趋同,这是大趋势。干部们试图总结模式,学习范本;村民出去见了世面,回来就要以城市为对标改变自己的生活……在这样的大趋势下,村子逐渐搞得一样,似乎也是历史运行的规律所致,只不过呢,我们应该做点什么来延缓趋同的速度,而不是反过来推波助澜。

三是可能缺乏对本土做法的尊重和了解。有些地方呢,确实也不愿意搞得没特色,和别人家一样,可是又不晓得咋弄。就像盖房子,人家门上镶个“有凤来仪”,俺家当然得和他不一样,那就镶个“紫气东来”呗,可房子还是一样粗陋的方盒子,就这。要么就是东抄西抄,山寨这个拷贝那个,总之就是不肯低下头来看看生养自己的这块土地,看看上面的老房子、老巷子、菜园子、老桥、老路……是怎么做的,土里吧唧的玩意儿嘛,谁看得上呢?既然看不上,更不消说要去研究、挖掘、传承、弘扬了(参见拙作《以乡土之道,营造中国美丽乡村》)。

四是设计可能流于粗糙和模仿。在严酷的市场条件下,贱到无法想象的设计费、短得不可思议的设计周期、牛得不可抗拒的书记意志……许多设计师很难投入更多的精力认真做设计,更容易做的就是追随网红、模仿明星、山寨他人作品,一位牛人在某个地方搞了个东东,瞬间就在微信上传遍全球,都学上了(坦白说,俺现在一看到爆改后的民宿那密密麻麻的垂直木格栅,就会烤鸡腿都吃不下去);更推波助澜的是,网上还有成套图纸、SU素材库啥的,几块钱就能下载几十个G,十分钟之内就能拼凑出一个“游客中心”,透视图还用什么LUMI搞得花花绿绿的看得甲方爷爷合不拢嘴……这样的市场,能指望培育出什么样的设计质量?

五是乡土材料缺乏,工业建材势不可挡。传统村落里新增的东西用工业建材也无可厚非,关键是不当使用。学画画的时候,俺老师说:天底下没有难看的颜色,只有难看的搭配。

六是……额……探究原因而讲不出对策,怂包嘛,没什么意思,算了。

洗洗睡之前呢,还想报告两点。其一,大家都美得一样,也不是什么不好的事,人人都像冰冰那样美,咱国际形象一定会大有改观。只不过呢,还有更好的境界,就是美得尽量丰富多彩一点,一座花园里只有一种花,毕竟略显乏味吧?如果只有麦当劳可吃,那我宁愿练辟谷。其二呢,尽量避免村落美得千篇一律,也不是强要标新立异。相邻的两个寨子,房子道路的做法还能不一样到哪里去?全国近300万个村组,要村村不一样,有300万种做法么?刻意的与众不同反而会导致泯然众人。在各种信息资源交流日益便捷的时代,原先地区间、城乡间、乡村间因地理分隔导致的文化差异性迅速缩小,这既是自然的趋势,也有建设者推波助澜的原因。我们要做的是尽量延缓这一趋势,而不是加速它。

我们应该重视的是,尊重传统村落的本真和自然,尽量少以后人的观念和做法去扰动传统村落这种日益稀缺的宝贵资源。在传统村落里做工作,更多的还是要做修复,而不是忙着去做加法,去增加新东西,就算要增加点什么,也自自然然、纯纯真真地就好了。不过呢,这很难,不是吗?

【往期文章】

规划问道

规划问道