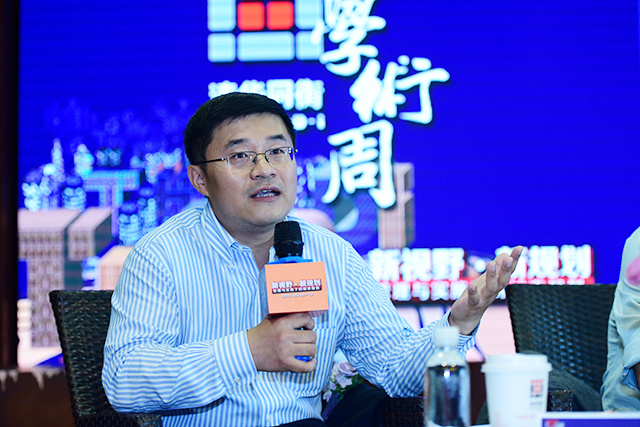

北京清华同衡规划设计研究院总工程师张险峰主持论坛

主持人张险峰总工程师首先提出创新的几方面要点。第一是内涵,创新的广义内涵包括政策、体制、方法等诸多方面;第二是尺度,在规划干预的过程中,从国家到园区等不同的尺度层面分别干预到什么程度,服务到什么程度,这个尺度的把握至关重要;第三是类型,创新的类型非常重要,也非常广泛,涉及文化创意、科技园区、高新区、创新街区等等;第四是要素,每一种类型、每个空间尺度都有不同的要素,人、科技、环境、资源、投资等都是要素;第五是支撑保障,涉及规划、投资、政策、法规、标准、规范等,如何实现对科技创新的包容是至关重要的。

规划师始终是关注空间问题的,“重回空间”意味着投资、法规、政策、制度的落地和见效,意味着人的环境解决,也意味着就业的承载体。希望在座的各位嘉宾共同研讨创新与空间规划的关系究竟如何,包括创新体系和创新空间的关系,创新的特征保障需要哪些条件,创新在城市规划领域能发挥哪些促进作用,可以通过哪些技术、方法、手段来促进。

从现状和成熟创新地区的分布规律来看,区域之间是不平等不均衡的,有的地方是创新的中心,有的地方是没有创新的。在全球来看,发展中国家里面创新还是依赖于发达国家,还没有成为真正的创新中心。

从创新中心的培育来看,创新中心往往是有行业特征的,以某个行业为核心或者是以几个行业为特色,形成专业化的创新中心。创新还有一个特征是具有较大的偶然性,关键是在企业家和创业,这往往是突然冒出来的,比如深圳一下子出来腾讯,杭州一下子出来阿里巴巴,这个地方就成为某一个行业的创新中心了。

创新中心是有可能培育的,但可能需要很长的时间,有可能超过二三十年,通过不断培育优化创新环境和促进产学研合作而形成。关于科技创新的规划应对是一个创新基础设施的问题。创新需要硬件设施,比如孵化器、科技园区或者是现代加速器等等,这些硬设施是可能培育创新的。

国际上很多案例说明通过培育创新环境、推进企业之间合作交流,尤其是产学研合作,经过二三十年或者更长的周期是有可能成功的。这些从零开始的新建园区,要从学术上进行进一步探讨,要合理评估创新空间的发展基础,包括产业基础、企业基础和创新需求等。深圳之所以能够一跃成为中国的创新中心,最重要就是技术创新,中国现在区域差异越来越大,其实跟政府作为和创新型企业的成长等有很大的关系。

对中国来说,有较为复杂的背景,到处打造创新中心是有风险的,需要研究创新的需求是什么,尤其要关注微观产业方面的真正需求,同时这里面制度创新是最关键的要素。

(4)总结

更多的关注企业需求,创新不仅是搞新区,人的创新精神更重要。

创新本身是个系统,这个系统包括技术创新、企业创新、城市创新、区域创新和国家创新,根基是人人创新和社会创新。在工业化中后期的产业主要有耐用消费品和装备制造两大主导产业。以这两个为载体,支撑起更大规模的生产性服务业和生活性服务业。制造支撑服务,这是基本的前提。人人在生产岗位创新和科学家在实验室创新是同等重要。

这个时代创新一定是人人创新,一定是有一个允许人人创新、激励人人创新的国家制度在前,一个人人创新的时代才能到来。广义的创新就是基于人人公平公正创新制度架构的建立,深圳先于我国其他城市形成包容性创新创业环境,深圳比全国其他的各大城市创新能力都强。

西部地区可不可以创新,可以创新。其实重庆和成都也是最近十多年以来,广泛去建构自己的创新激励制度。城市的制度环境和就业队伍对于创新至关重要。地方做好这两条,西部地区也能高起点去发展。

就某一个具体的城市,要实现局部的创新和突破要依靠产业园区。把城市最新最好的力量,最亮的点集中到某一开发区进行创新。非常独特的技术和独特的政策,引进尖端人才也可以实现。但是这个城市要真正的提升整个城市的创造力,需要整个城市的社会创新。

(4)总结

由关注科技创新园区拓展到面向整个城市,由关注高端人才拓展到面向所有人,关注整个创新人群,做实城市创新根基。

中国确实进入了科技创新的春天,会围绕着一些重大的科技创新而形成重要的科技创新的中心或者区域,也带来相关科技创新空间规划的春天。需要围绕国家实验室,围绕重大科技创新成就,形成重要的科技创新区域和中心。

(2)政府的顶层设计

空间应对一定程度上是政府的顶层设计。第一,规划越来越强调公民参与,应当在设计当中适当的引入公众参与。第二,需要有国际的视野,响应国家的总体战略,科技创新首先要从一带一路沿线来做一些思考,为“一带一路”战略服务。第三,不要忽视失败案例的经验总结。

(3)总结

研究实践经验,进行哲学提升。

创新最大的基础是竞争,要保证规划中保持一定的密度。美国真正的创新中心或者经济中心一定是人口最集聚的。新城规划人口不多,竞争压力不大,就不能激发创新动力。在规划中要做到疏密有致,在规划的空间形态和建筑密度背后应该提供一套经济和管理理论。

创新要容忍失败,要提供失败后的生活需求和物质基础。周边有便宜廉租房,让大家租的便宜,大家就不怕失败。筛选机制不是规划做的事,是社会做筛选。另外要关注创新的本性,要提供跨界或自由,又不能脱离基础。规划要留有弹性,营造富有活力、激发创新的城市。

(4)总结

设计和规划要在当地的人文、风土、政府以及制度的软环境和硬环境基础上要前进一小步,不要前进一大步,保持前进的弹性。

对创新的研究,自主演进还是科技规划,是两种不同的路线。寻找规律,试图用规划把它延伸和复制出来是非常有挑战的。自主演进和科技规划,这两种作用在中国特有的政府管理背景下,操作起来就尤其有难度。

从清华科技园的选址经验来看,首先看这个地方的人口结构。看这个地方的人口是不是集中流入,大学生是不是很多。第二看这个地方的位置,一般是交通比较好的地方,经济相对比较发达的地方。第三看经济和产业,肯定需要有一定的经济总量做支撑,而且有一些比较特色鲜明的主导产业。第四是软环境,每年都会发布中国创新创业环境的排行榜,包括创新创业氛围。

从园区内部布局规律来看,做到三个“三合一”;要做到科技地产空间载体建设、产业建设、科技金融三个元素的有机结合;做到园区、校区和社区的三区联动;依托清华大学人才、校友、企业的网络,把这三个融合在一起。

成为创新中心城市或者科技创新城市必须具备以下要素,第一环境要宜居宜业,第二文化要多元,第三具备科研条件平台,第四要有一定的产业基础,第五要鼓励创新、包容失败,第六要发挥市场的作用。

(4)总结

充分吸收借鉴所有的先进技术手段,面向未来重新思考创新与空间之间的关系。

(3)总结

弥补公共政策研究方面的短板,建立起全产业链的联盟和广泛的合作,真正的了解创新全过程。

本内容根据现场速记整理,未经专家审阅。

关注“清华同衡规划播报”,及时了解会议精彩内容。

规划问道

规划问道