规划日报:第131期,今日收录48篇

往期查看:www.guihuayun.com

合作联系:admin@caup.net

查看列表:点击文末阅读原文

点击文末阅读原文,查看本期推荐文章

唐子来:国际视野下的中国城市体系

原创 2016-05-10 唐子来 同济规划TJUPDI

一、世界经济格局和城市体系的关联变化

“工业革命”以来的300多年中,世界经济格局发生了一系列颠覆性的变化。

工业革命导致了欧洲经济体的崛起和亚洲经济体(中国和印度)的衰败,奠定了世界经济的“核心-边缘”格局(Core-periphery)和由此产生的“国际分工”(International Division of Labor)。

二次大战再次改变了世界经济格局,美国在战后成为了全球的超级经济体。

1970年代以来,经济全球化导致世界经济格局再次发生显著变化,呈现出多极化的趋势,亚洲、新兴经济体和中国大陆正在迅速崛起。

在经济全球化进程中,经济活动的地理拓展和功能整合是相互协同的,世界经济格局和世界城市体系的变化也具有显著的关联性。

国际研究表明,世界城市体系的变化趋势应当把握四个分析维度:

其一,基于跨国公司总部及其分支机构网络,考察全球资本支配体系(global capital control)和全球资本服务体系(global capital service);

其二,无论在全球资本支配体系还是在全球资本服务体系中,考察城市的总部集聚度和网络关联度;

其三,针对城市的网络关联度,考察城市在企业关联网络中的外向度和内向度;

其四,基于城市在企业关联网络中的外向度和内向度,分析城市的网络实力(network power)和网络声誉(network prestige),识别城市的中心属性(central city)和门户属性(gateway city)。

二、国际城市排行榜上的中国城市

国际视野下的城市竞争力评价体系可以归纳为三个发展维度和四个支撑维度。

城市竞争力的三个发展维度包括经济影响力、科技影响力和文化影响力。

经济影响力无疑是城市竞争力的首位发展维度,而科技影响力和文化影响力则是城市竞争力的重要发展维度。但是,如果仅注重经济影响力而忽视科技影响力和文化影响力,最终也会削弱城市的综合竞争力。

城市竞争力的三个发展维度受到四个支撑维度的制约,包括体制资本、人力资本、环境资本和物质资本。

廉洁公正的体制、精英汇聚的人才、绿色安全的环境、高效宜居的设施为全球城市的经济、科技和文化影响力提供了必不可少的支撑条件。

主流城市排行榜显示:在发展维度,中国主要城市的经济影响力(经济增长速度)往往高于科技影响力和文化影响力;在支撑维度,中国主要城市的物质资本(基础设施建设)往往优于人力资本、体制资本和环境资本。

随着从低附加值经济迈向高附加值经济,新兴经济体城市的发展政策应当从吸引资本转向吸引人才,这就需要提升城市的“软实力”,形成知识经济时代的全球竞争力。

为此,中国主要城市应当在继续提升经济影响力的基础上加速提升科技影响力和文化影响力,在继续优化物质资本的基础上加速优化体制资本、人力资本和环境资本。

三、全球资本体系下的中国城市体系

全球资本支配视角下的中国城市层级体系呈现特定的国家制度语境,而全球资本服务视角下的中国城市层级体系则遵循普遍的市场经济规律。

以全球资本服务视角为主和以全球资本支配视角为辅,可以将各个城市群划分为四个层级,包括能级最高的国家级城市群、能级较高/能级一般/能级较低的区域性城市群,尽管较低层级之间边界是相对模糊的。

能级最高的国家级城市群和能级较高的区域性城市群的核心城市在全球资本体系视角下的中国城市体系中发挥“中心城市”和“门户城市”的双重作用。

作为全球资本支配体系的组成部分,这些城市是中国资本支配的”中心城市”;作为全球资本服务体系的组成部分,这些城市是对接全球资本服务网络的”门户城市”。

伴随着经济全球化进程,国家城市体系和全球资本体系之间的关联性成为重要的研究视角,但并不是唯一的研究视角。

国家城市体系既是全球经济网络的组成部分,但也受到国家制度语境的显著影响,因而是多视角的研究领域。

此外,国家城市体系具有多重属性,本研究主要聚焦中国城市体系的层级属性,而城市关联网络则是城市体系的本质内涵,包括全球、区域、国家和地区尺度的城市关联网络。

可见,国家城市体系作为多视角、多属性和多尺度的研究领域,期待更多的研究发现。

本文来自微信公众号:同济规划TJUPDI,长按二维码识别查看公众号:

互联网影响下的空间流动性及规划应对策略

2016-05-10 微信公众号:规划师杂志

摘录:基于互联网时代流动性的规划策略

01 互联网基础设施的整合规划

互联网时代城市居民活动—移动模式的变化,对基础设施网络的建设提出了更高的要求,尤其要整合信息通信网络、交通、能源及物流等设施,强化对居民、企业和公共设施等要素流动组织的支撑。

首先,根据城市居民活动和公共空间的分布状况,进行城市无线网络(WiFi) 布局,建设无线城市。

其次,将互联网、物联网等信息技术网络与城市交通、物流和能源网络建设相结合,规划建设智能公交、智能自行车和电动汽车租赁等交通设施,推进物流货运车联网与物流仓储体系、物流配送网点的信息互联,规划建设智能的物流调配系统。

再次,加强智慧能源基础设施规划,重点通过分布式能源网络、家庭能源管理系统的建设,整合形成多种能源协调互补的能源网络。

最后,整合基于大数据的信息平台和城市基础设施建设,实现交通、能源和物流等设施的智能化运行监测、管理与预警,提高城市基础设施的运行效率和弹性,如通过城市综合交通信息系统平台的规划建设,对城市各类交通方式以及人流、物流状况进行实时管理。

02 促进要素流与城市空间的协调规划

在信息时代以人为本的城市规划过程中,应关注人流、物流、资本流及相应活动与城市空间的协调性,从而规划建设更加高效的城市功能空间。

时间地理学学者提出新时空协调模式,通过探索居民活动的时空分布和流动规律,促进城市人流和土地利用的协调规划建设。

在区域层面,通过对百度、社交网络等互联网数据的挖掘,分析全国、城市群要素联系网络及城乡人口迁徙规律等,为区域和城乡一体化规划提供支撑。

在城市层面,分析各类公交刷卡、车流视频监控和手机数据等,研究城市居民活动的时空分布规律和特征,识别居民的通勤路径和强度,以及购物、休闲、工作等不同活动目的的出行情况和对交通的需求等,进而综合研究城市居民交通出行行为和土地利用布局的关系,为城市交通设施和土地利用的协调规划提供优化布局策略;

在判别城市不同片区人口活动密度和流动性的基础上,评估工业区与居住区之间、老城与新城之间的职住空间利用效率及职住平衡程度,并预测城市职住平衡关系的变化趋势,科学确定城区产业空间与居住空间的控制容量;

分析居民活动强度与用地开发强度之间的耦合关系,从居民活动和实际需求的角度来评价城市开发建设的合理性,以及控制性详细规划主要指标控制的科学性,从而预测城市各类地块的调控指标,包括公园绿地、环境景观、交通设施和停车场等方面。

03 引导混合用地的功能空间建设

互联网在改变城市要素流动性的同时,促进了产业的融合发展,尤其是互联网经济、电子商务与传统的商业、金融和加工制造等业态融合,对城市土地利用方式、空间功能产生影响。

城市规划建设应积极适应这种改变,根据电子商务发展趋势,调整城市商业空间和商业体系布局模式,引导商业中心向“智慧城市”综合体转变,通过智慧社区的规划建设来提升社区商业服务功能,并考虑电子商务发展对物流配送用地布局的需求,引导物流配送用地与居住、产业等用地混合布局;

顺应“工业4.0”的发展趋势,引导传统单一加工制造功能的产业园区向生产、创新、办公、物流配送和休闲等多功能空间转变。

互联网不仅可以促进空间功能的融合,还对城市土地利用模式产生影响,传统的城市功能分区模式开始向混合用地开发模式转变,应通过密路网、窄马路和小街区的布局规划来满足混合用地开发的要求。

城市建设用地的规划管理也应进行调整,通过设置混合用途比例区间的方式,增强对混合用地的兼容性控制,并确定混合用地规划的使用功能和控制比例,保证混合用地开发的科学性。

04 通过互联网与信息技术提升存量规划

将互联网与信息技术应用于城市存量空间规划中,以整体城市要素流动与空间协调为基础,合理确定存量规划的定位。

借助互联网和信息技术,为存量规划提供新的公众参与手段,并利用互联网带来的要素流动盘活存量僵化的空间,改造提升土地利用方式,提高用地效率。

一方面,充分利用移动互联网终端设备,加强建成区改造规划中居民、企业和政府的互动沟通,创新存量规划中的公众参与方式;

另一方面,在改善存量空间网络信息可接入性的基础上,引导互联网经济、网络线下活动以及创客、创业等要素在存量空间集聚,从而提升存量空间的发展内涵。

此外,针对城市历史街区、老旧厂房和老旧小区等不同类型的存量用地,采用差异化的规划策略。

历史街区规划重点通过信息化和智慧化改造,加强文化、休闲和旅游等活动要素的集聚能力,将历史街区的物质空间保护与活动场所营造相结合;

老旧厂房( 工业区) 的存量规划重点引导文化创意、科技研发和休闲等功能的拓展,促进其由生产性场所转变为文化创意空间;

老旧小区的改造规划通过互联网来引导居民就业、休闲、购物和出行等个体活动方式的改变,推动社区生活圈规划,提升老旧小区的活力。

05 强化智慧的城市规划管理

随着信息化发展向“智慧城市”建设的深入推进,城市管治也呈现出智慧化的特征,从数字化、信息化阶段的“电子管治”向“智慧城市”阶段的“智慧管治”转变。

借助物联网、互联网和LBS 等新一代信息通信技术,建立智慧的城市规划信息平台,整合城市人口、社会经济、土地利用、基础设施建设以及交通运行、人口流动和公共服务等动态监测数据,结合城市三维空间的可视化,形成多维度的城市规划管理信息系统,并搭建基于移动终端设备的规划调研系统,通过城市运行数据的模拟分析,为城市规划方案编制和规划实施评估提供技术支撑。

同时,通过规划方案的优化调整,引导各类要素的合理配置和高效流动,对城市增长边界进行动态管理,科学划定城市规划管理单元。

文章详见《规划师》2016年4期 《互联网影响下的空间流动性及规划应对策略》

长按识别二维码,查看原文全文:

南京16条特色马路11个商业街区,赶紧约起来!

2016-05-10 微信公众号:南京规划

摘录:南京11个特色商业街区

老门东历史街区

曾经这里是南京老城南最有名的地方,如今按照传统样式复建再现老城南原貌。旧时的化妆品店、充满回忆的街巷美食,再融入现代科技的调配。品味南京,就从这里出发!

1912商业街区

时尚又充满怀旧风情的街区,是南京人HIGH趴聚会的首选。

夫子庙西石坝街商业区

秦淮河畔,闹中取静。找一个咖啡店靠窗而坐,看着秦淮河上一艘艘驶过的游船,感受秦淮人家的魅力。

新街口商业区

这里是中华第一商圈,820万南京人都去过的地方!无需过多的辞藻,在这里钱包压根就捂不住!各种买买买!

熙南里文化街区

“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”,熙南里延续了甘熙故居的传统风貌。如今,商业不仅自成一体,同时串联着相隔百米之外的水游城、夫子庙形成三大人气聚集地。

水木秦淮文化产业街区

石头城边,秦淮河畔。有美食、有酒吧,也有来自南艺的美女和文青。

颐和路历史文化街区

225栋民国建筑瞬间带你穿越时光,一幢幢老式洋房,满满的回忆,去那儿玩一天都没问题!

梅园新村历史文化街区

37处历史建筑,包括了周恩来图书馆、老住宅和别墅等等。穿越街巷,静静感受到那段峥嵘岁月。适合家长带着孩子前来体验哦。

晨光1865文化创意园

曾经李鸿章留下的古建筑依旧斑驳,但在匠人的打造下新添了一丝活力。这也是南京为数不多的文创产业基地,淘文化创意此处值得一看。

长江路民国历史文化街区

一条长江路,半部民国史。总统府、梅园新村、桃源新村旧建筑群、1912历史街区、国立美术馆旧址等建筑。随便选一个都能让你驻足良久!

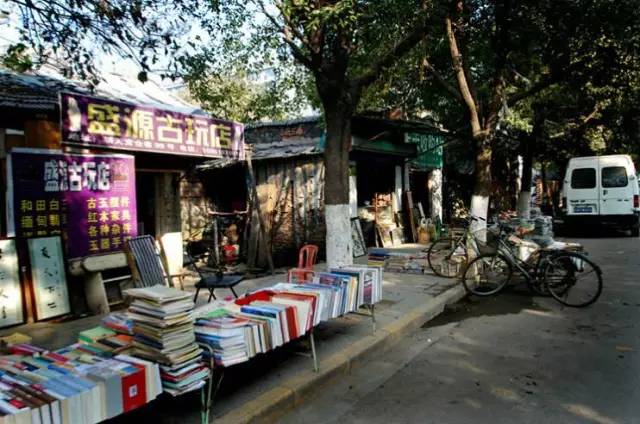

仓巷历史文化街区

这里是南京倒腾古玩的人最喜欢扎堆的地方,一些新奇的老物件,泛黄的老照片想要淘,准备好时间和钞票。饿了,还能去一旁的七家湾,吃一份上了央视的牛肉锅贴。

本文来自:微信公众号 南京规划。长按二维码识别,查看原文全文:

规划日报:www.guihuayun.com

规划头条: www.upnews.cn

国匠论坛: CAUP.net

点击下面的“阅读原文”,查看本期日报

规划问道

规划问道