提要

从时代性问题和城市性追求两个角度出发,回顾了当代城市作为一个学术研究和专业领域兴起的原因,并以此为基础,进一步阐述了有机城市、人文城市、体验城市和公平城市的设计理念和策略,提炼了当代城市设计的诸个关键问题。讨论有助于建构一种城市设计讨论和实践的共同语境。

关键词

城市设计;时代性;城市性;理念

(全文刊登于《城市规划学刊》2019年第5期)

当前对城市设计的高度关注,客观上来自于以下几个方面的原因:在过去30—40年以规模和速度为诉求的城市化过程取得显著成就的同时,原先的城市发展和建设模式也日益浮现出诸多问题,从粗放扩张式向内涵提质式发展的转变亟需理念、机制和方法的全面更新。在这一背景下,城市设计正成为政府管理、学术研究和设计实践等多方聚焦的热点。广泛的思考、讨论和实践无疑会促进对城市设计的深入理解。但是,当人们都在讨论城市设计、都在进行“城市设计”的时候,对于城市设计的理念、内容和策略是否具有基本的共识,是值得怀疑的。相对于传统城市规划和建筑学由于研究问题、研究对象和方法的清晰性和差异性而形成的清楚学科和专业边界,城市设计在一定程度上变成了一个边界模糊、内容宽泛的“学术箩筐”,甚至城市设计也被看作解决当前城市建设问题的万灵药(cure-all)。应该承认的是,当代城市设计作为一个实践领域所具有的跨学科和多专业的特征,会不可避免地突破传统的学科领域,带来研究对象的多样性和复杂性,使学术研究和专业实践的边界被不断扩大和模糊,甚至带来了城市设计作为一种“思维方式”的独特价值(蔡永洁,2018)。但是如果对于城市设计主要解决什么问题、能够解决什么问题、如何解决问题等缺乏起码的共识,那么必然陷入你在谈策略,我在谈理念,你在谈方法,我在谈制度,你在谈技术,我在谈文化,鸡同鸭讲的乱象。

在人类城市发展的历史过程中曾经涌现出大量的经典案例都可以纳入我们这个时代的城市设计教科书。100 余年前西特(Camillo Sitte) 的《遵循艺术原则的城市设计》一书对城市空间形态组织进行的系统研究,可以被视为对传统城市设计理念和方法的总结,也被当做城市设计学术讨论的滥觞。王建国院士归纳的城市设计的四种范型(传统城市设计、现代主义城市设计、绿色城市设计、数字化城市设计(王建国,2016),其中“传统城市设计”作为一种以城市视觉美学塑造为主要目标的“古典城市设计”,它影响了工业革命之前的绝大部分的欧洲城市。但本文的讨论基于这样一种基本认识,即当前我们目前所讨论的城市设计,或者说被寄希望来解决目前中国城市建设某一类问题的城市设计,是一种“当代”的城市设计。正是这样一种“当代性”(contemporaneity),决定了城市设计产生和发展的根源就在于对城市发展时代性问题的回应。事实上,第二次世界大战之后当代城市设计产生发展的历程,就是不断尝试回答20世纪以来城市发展中出现的现实问题的过程,而这些问题的答案并不能完全从古典城市设计的范例中被找到。当代城市设计的理念、内容和策略的形成都同这样一种时代性有关,并逐步形成了一种具有专门性的学术研究、人才培养和专业实践的领域。所以,当代城市设计除了是一种理念,一种思维方式,一种价值观,更是一种解决问题的策略和方法。甚至可以说,当代城市设计从一开始就是“策略性”的。童明在《当代中国城市设计读本》的前言中说,城市设计的理论“并非需要成为某种解决一切问题的灵丹妙药,而是应当成为分析现实问题的一种合理途径;它并非需要去引导某种规范性的理论,而是应当去促进一种更具批判性的反思”(童明,2016)。如果我们回过头去看看1950年代前后城市发展的问题,去看看那个时代城市设计的产生和发展主要是主要批判、反思和解决什么问题,应该会有助于我们对于城市设计的理念、内容和策略取得更多的共识。这对于恰如其分认识城市设计的作用,聚焦城市设计的关键领域,更好地发挥其对当代中国城市建设的合力是有益的。

1 时代性问题和当代城市设计的源起

1.1 现代主义城市建设理念的大规模实践与问题

当代城市设计的产生和发展同1950—1960 年代西方城市规划、建筑学学界对现代主义的城市建筑理念在实践中出现的各种矛盾和问题的反思和批判有关。具体而言,这一时代的城市建设活动有以下背景和特征:①随着欧美国家的社会经济复苏,大规模的城市建筑活动逐步恢复;②工业革命之后近两个世纪的发展之后,出现了内城衰落等亟待解决的新问题;③在战争中被破坏的众多欧洲城市也面临着战后重建的迫切需求;④在战后逐步发展强大的新兴国家,例如印度、巴西等,由于社会、政治、经济的考量,开始进行大规模的新城建设。上述情况为现代主义城市建设理念的大规模实践提供了土壤。美国波士顿在1950 年代前后进行的城市中心区更新、英国伦敦在战后进行的巴比坎中心(Barbican Estate) 重建,以及以巴西利亚为代表的新城建设,是这一时期世界范围内城市建设活动的代表。

1940 年代末期,波士顿把市中心的衰落归咎为城市基础设施的落后,特别是糟糕的交通条件和现代商业的缺乏。在市中心建设高架道路和大量停车楼,被认为能够满足日益增长的机动车通行的需要,让更多的人愿意开车来市中心。同时在市中心建设一系列大型商业、办公设施,让其重新焕发活力,有助于同郊区化的趋势对抗。实现这些举措的代价就是大量的历史街区被拆除,城市中心的环境品质也进一步恶化了。(图1)

图1 波士顿:拆除中心区的历史街区的为高架路建设让路

伦敦的巴比坎中心的主题是战后重建。它也被寄予了成为旧城振兴发动机的期望。这个在战争轰炸废墟上建设的项目占地超过15hm2,始建于1955 年,历时近30年才完全建成。规划设计带有明显的现代主义特征,采用宽广的空中平台实现人车分流,丰富的景观设计,灵活的高层住宅布局,赋予了其突出的形态识别性。然而,批评者认为如果把它置于更大范围的城市脉络中进行观察,就会发现它于城市的传统格局是完全格格不入的。其超大的尺度对周边的历史街区产生了巨大的压迫,而引以为豪的立体系统使传统的街道网络在这里被切断(图2)。

图2 伦敦巴比坎中心

巴西利亚由科斯塔(Lucio Costa)规划、尼迈耶(Oscar Niemeyer) 担任总建筑师。它在1987年被列入世界文化遗产名录,在很大程度上是由于它被认为是现代主义城市建筑理念大规模实践的经典案例。这也使它在建成后成为众多学者研究和批判的对象。科斯多夫说:“任何人,不管是参观者、旅游者、居民还是工人,在空中鸟瞰巴西利亚时都能够定位和理解,但当他们进入到城市的时候,对城市的认识和定位马上消失得无影无踪。忽视了生产和生活的关联性,造成了城市运转效益的低下。完全带型模式发展的城市结构使矛盾进一步加剧,导致工作、生活的出行距离动辄以几十公里计”。(Maria Elaine Kohlsdorf,1975) 巴西利亚被人称为“Brasília nao tem equinas”,即“没有街角的城市”。所谓的“街角”,是那些跟日常生活关系最密切、最能促进人和人之间相互关系建立的城市公共空间。与里约热内卢这样的传统城市相比,巴西利亚缺乏人性化的公共空间。

总体上看,现代主义城市建筑理念在第二次世界大战之后的一系列实践中显现出的各种问题所引发的反思和批判可以被归结为以下几点:对物质环境决定论的批判,认为仅仅依靠物质环境的更新(renewal) 无法重新赋予城市生命力(regeneration), 必须社会、经济、文化多管齐下,并通过政策,而不是“终极性的蓝图”(final blueprint) 来保证目标的逐步实现。对功能分区的批判,认为过度的分区肢解了城市的机能,不符合城市生活有机运行的要求。利昂·克里尔认为功能分区对城市机能的肢解让城市失去了生命力,是现代主义对欧洲传统城市的最大破坏。对大规模推倒重建的批判,认为这样一种方式割断了城市的文化脉络,抹杀了城市的特色,也消解了日常性、人性化的城市空间和城市生活。对城市更新机制的反思,认为政府、开发商和精英主导的自上而下的城市更新,忽略了城市中人的个体性和体验,更是对公平、正义的威胁。正是在针对这些问题的批判和反思中,当代城市设计的理念逐步形成。

从“小组十(Team 10) ”开始,凯文·林奇(Kevin Lynch)、克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)、埃德蒙德·培根(Edmund Bacon)、罗伯特·克里尔(Robert Krier)、利昂·克里尔(Leon Krier)、阿尔多·罗西(Aldo Rossi)、阿摩斯·拉普卜特(Amos Rapoport)、简·雅各布斯(Jane Jacobs),以及罗伯特·文丘里(Robert Venturi)、科林·罗(Collin Rowe)、乔那森·巴奈特(Jonathan Barnett)、彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe) 等一系列理论家和实践者,从城市认识论、价值观、方法论等各种角度,逐步丰富了城市设计的理念和理论。很难说哪一个人、哪一件事情是当代城市设计产生的标志。当前谈到当代城市设计产生和发展的历程时,常常有人把1950年代年哈佛大学开创城市设计专业教育和城市设计国际会议的召开作为标志性的事件。但是这并不意味着对于城市设计悠久传统的否认,更非对于城市设计丰富内涵的忽视,而是说在那样一个时代,城市发展建设的理念和实践中出现的系列问题呼唤认识城市、设计城市的新理念、新策略和新方法,从而建立了当代城市设计的理论和实践探索的语境,并体现为一种对城市性的共同追求。

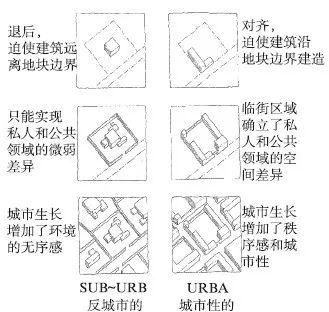

1.2 当代城市设计的城市性追求

城市是一个大量社会异质性人群的聚居场所,当代城市的人口规模、人口密度和人口异质性塑造了一种完全不同于传统的社会人际关系。而所谓城市性,简而言之是一个城市化(urbanized)的区域区别于乡村的独特的空间形态特征和社会生活秩序。城市性既是城市的客观属性,也是体现城市独特性,乃至实现芒福德所说的“生活得更好”初衷的关键。对城市性(urbanity) 的关注和共同追求,是当代城市设计理念和策略的立足点。城市性特征具体可以包括以下几个方面的内容:

(1) 城市要素(人口、经济) 在空间上的集聚(conglomeration)要求对空间资源更高效的使用,从而产生了高密度(density) 环境。

(2) 在高密度环境中,构成城市空间环境要素的要素以一种高度紧凑(compactness)的方式被组织在一起,产生了城市形态的独特性。

(3) 高密度和高紧凑度导致了带来的空间使用中对的空间绩效(performance)的追求。综合的社会、经济和文化活力是空间绩效评价的主要向度。

(4) 高密度和高紧凑度导致了高度社会化的城市生活方式,使公共空间(publicspace)承担了整合城市要素的媒介(intermedium)、承载公共生活的容器(receptacle) 的关键作用。

(5) 城市人口和族群的多样性和多元的价值观(diversity)对城市发展,特别是公共空间的公平性(equity) 提出了更高的要求。

(6) 由人口和族群的多样性和多元的价值观催生的独特的城市文化(urban culture),它同历史性和地域性一起构成了城市的性格特征。

(7) 城市性的特质最终体现为独特的城市景观(urbanscape)。

1.3 当代城市设计的理念

从城市设计的角度而言,城市作为一个社会、经济、文化、政治要素互动的空间系统,公共空间的使用是实现城市性的媒介,混合功能是实现城市性的基础,而密度是实现城市性的重要途径(赫尔穆特·博特,2010)。城市性是城市设计考量城市空间环境发展模式的基本框架,并映射到代城市设计的理念、内容、策略等各个方面,形成了有机城市、人文城市、体验城市、公平城市这四个当代城市设计的基本理念。

1.3.1 有机城市(organic city)

有机城市的理念应对了高密度、高紧凑度的城市环境中多元环境要素和多样城市功能有机整合的要求。韦恩·阿托和唐·罗根认为城市设计“(要为)城市空间寻求一个整体的秩序,……接受城市构成元素的复杂性为基本的事实,认为在复杂的城市系统中,城市设计成功的关键在于如何组织一个基本的系统,而非孤立地进行单个要素的操作”(Attoe W, Logon D,1989)。城市要素和功能的集聚、关联是提高城市运行效率、建构有序和体验良好的城市空间环境的基础。

城市要素和功能的整合的内在逻辑是城市生活和行为的规律。因此凯文·林奇认为城市设计的关键在于如何从空间安排上保证活动的交织。(凯文·林奇,2003) 活动交织的基础就是功能混合。但功能混合并不是在二维平面的并置(juxtaposition),而是依据城市生活的逻辑组织到一起,最终形成在三维空间里的活动交织(weave)。(图3)

图3 名古屋21绿洲广场

(通过一个倾斜的城市绿地和下沉广场,解决了公交、小汽车和步行的矛盾,成为连接街道和公共建筑、整合地面和地下空间的媒介)

1.3.2 人文城市(humanistic city)

它把城市建筑看作城市文化的载体,认为城市设计应当尊重城市形态和空间环境的文化特质,以及在独特的自然地理条件下形成的地域性,从而唤起一种归属感和认同感,从而让大多数人在跟环境和历史的联系中,提醒这一代人跟过去的关系。类型学为提炼城市物质形态的文化基因提供了理论和方法。

在全球化的时代,人文城市的理念是通过城市设计对抗城市特色丧失的基本立场。对于城市设计而言,这一理念既显示出对历史文化的尊重,也关注新旧的关系以及城市在发展演变的过程中形成的“历史感”(图4)。

图4 加拿大多伦多Allen Lambert Galleria

(被一个现代结构覆盖的城市通廊是曾经历史街道的位置,仍然可以让市民穿越;保留的历史建筑,提示了过去的街道界面和尺度;新的结构和历史要素的共存体现出一种历史感)

1.3.3 体验城市(experiential city)

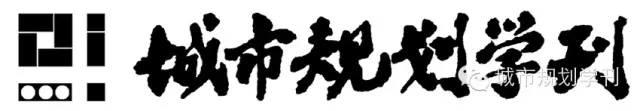

它关注人在空间环境中的空间感知。拉普卜特认为:城市设计作为空间、时间、含义和交往的组织,应强调有形的、经验的城市设计(阿摩斯· 拉普卜特,2003) 。使用者对城市空间的体验既牵涉到城市总体空间结构,也同微观的城市空间单元(街区及公共空间)有关。

凯文·林奇的城市意象理论对于前者进行了充分的讨论,认为一个好的城市应该具有可意象性(imaginability),即通过使用者日常生活体验的不断累积可以使某种空间结构可被识别出来(identify)(凯文·林奇,2001)。而对于后者,环境行为、心理学的提供了系统的理论和方法,城市的使用者被看作在沉浸在城市空间中活动、交往、冲突的活生生的“人”,而不是被概括成人口、数量等抽象的概念和指标。公共空间是人使用城市、体验城市的最重要的领域,它决定了公共空间及场所营造(place making) 在城市设计研究和实践中的位置(图5)。

图5 城市空间结构的形成是经济规律、自然格局和规划引导多重因素长时间作用的结果

1.3.4 公平城市(equitable city)

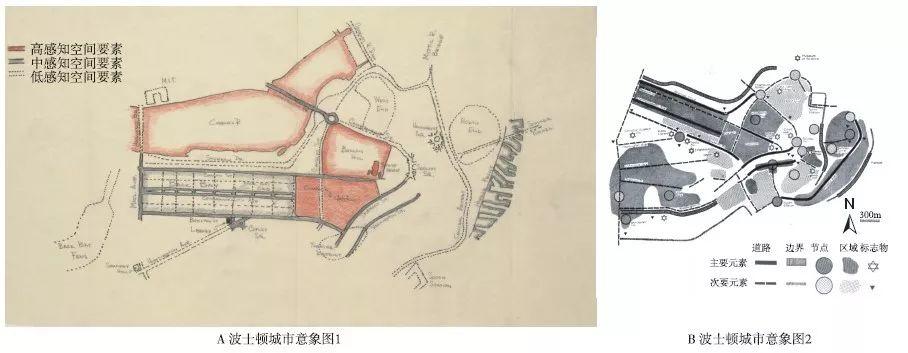

它指的是社会的每个社会群体或个体都具有平等的选择、获取和使用城市空间资源的权利。公共空间作为一种城市资源,其公平性具有特别重要的意义。具有公平性的公共空间具备一种让不同的使用者积极参与到城市公共生活中的潜力,从而促进城市的社会、经济和文化健康与活力。

平等性和差异性是公平性的两个原则,一方面要保证不同的群体或个体占有和使用公共空间资源的权利均等。在这些群体或者个体占有和使用公共空间的时候,不应由于其身份、地位、财富、种族、性别、身体等的差异而被区别对待,另一方面要尊重群体或个体获取公共空间资源的能力的差异,数量和空间分布应当充分考虑他们为使用公共空间可以承担的经济和时间投入,具备基本同等的可达性,也应当尊重不同使用者的期望和喜好,具有公共空间类型的多样性(图6)。

图6 深圳城市公共空间体系规划

通过公共空间的人均指标、类型、空间布局等实现公平和效率为的目标

2 当代城市设计的7个议题

基于对时代性问题的回应和对于城市性的追求而孕育出来的一系列目标、内容和策略,可以被概括为当代城市设计的7个关键性议题。

2.1 人性化、有特色、有活力的环境是城市设计的根本追求

城市活力是第一位的追求。城市作为一个有机生命体,是一个不断进行物质、能量交换的开放系统。恢复和增进城市活力,正是1950—1960年代欧美城市更新的基本目标。而人性化和有特色的环境是城市活力的源泉。人性化要求关注空间体验,把尊重个体和族群的多样性作为建构人性化城市空间环境的准则。要素整合和功能混合,都是为了适应城市日常生活的内在规律,把社会化的环境行为作为空间环境组织的基本逻辑。城市特色的塑造在于对于既有的城市空间环境资源的尊重和发扬。正是在追求城市空间环境的文化特质和历史感的过程中,城市特色得以产生。在绝大多数情况下,城市的特色是“孕育”出来的,而不是被“制造”出来的。

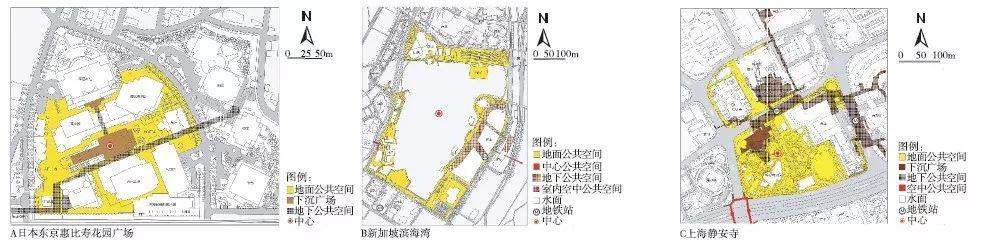

2.2 公共空间是城市设计研究对象的核心

城市公共空间是高密度紧凑环境中整合城市要素和功能的媒介、是使用者体验城市、感受城市历史和地域文化特色的的场所、是容纳多元文化、多样人群交往、交流的容器,在城市性的追求中扮演着多重的角色。

图7 新加坡滨海湾

公共空间同时具有物质和社会政治的双重属性。从它作为城市公共生活和社会交往的场所的角度,形成了一系列关于公共空间(public space) 的理论。另一方面,对空间公共性的讨论被拓展到公共领域(publicsphere 或public realm) 的范畴,关注其作为社会政治生活平台的属性和维系、强化社会纽带、培育共同的价值观的功能。

城市设计是“设计城市,而非设计建筑”(Barnett J,1974),城市设计对于建筑形态的的研究应当把公共空间空间塑造作为建筑形态和功能组织的立足点,也就是从公共空间的发展定位出发,研究建筑在界定公共空间尺度、界面、氛围等方面的要求,让建筑成为场所营造(place making) 的规定性要素(图8)。

图8 城市公共空间作为高密度紧凑环境中整合城市要素、功能和行为的媒介

2.3 城市形态是多元价值观之下审美判断的结果

把城市设计仅仅视为对群体建筑进行视觉美学研究和形体塑造的手段,就如同把建筑设计等同于单体建筑进行视觉美学研究和形体塑造一样,都是片面的。城市形态的规范性理论(normative theories),实际上就是关于“好”的城市形态应该是什么样的理论。这里的“好”,是一种综合的审美判断,不同的价值观就有不同的审美标准。关于城市的风格特征、建筑形体、街道比例、空间尺度等的判断和取舍,都是在其一定的价值背景下形成的。塑造“特色风貌”被认为是当前我国城市设计的主要任务。但无论是特色还是风貌都不应该被简单化为视觉美学的问题。如果说“貌”同视觉形态组织和建筑风格样式有关,那么“风”,是同文化、习俗、传统有关,是根植于视觉形态背后的内涵,正是它们决定了一个城市的气质和精神。

对于城市而言,真实的空间体验比视觉效果更重要。城市看起来美不美同城市好不好没有必然的关系。伦敦、巴黎这两个城市,如果对比一下他们的视觉形态的特征,经过豪斯曼规划改造的巴黎是城市形式美学的典范,而从未被某个统一的总体形态规划左右的伦敦则是另外一种极端,但是并不妨碍它们都是这个世界上伟大的城市。(图9)

图9 伦敦、巴黎截然不同的总体视觉形态

2.4 以建筑、规划学科为支柱的跨学科知识和多专业协同是城市设计实践的基础

为了解决城市要素有机整合的现实问题,城市设计的专业实践必须以跨专业的知识为基础,从建筑学、城市规划学一直拓展到工程学、环境学、社会学、政治学、人类学、经济学等领域。王建国院士提出,当代中国城市设计的任务是“治乱,理序,提质、建规、创造”(王建国,2016)。治乱和理序是提质的基础,它针对的是当前城市建设中各种要素各自为政导致的空间环境整体性的丧失和效率、品质的低下。要达到这一目标,城市设计者必须具备整合复杂城市要素和协调多专业开展工作的能力,而具备跨学科的知识结构是这一能力的基础。1950 年代在欧美建筑院校逐步开展的城市设计教育,也正是基于这样一种认识:城市发展中出现的一类新的问题亟待一种新的专业来参与解决,从事这样一种专业工作的人需要专门的知识和技能,需要大学提供有针对性的教育培养。

但不管视野如何宽广,建成环境仍然是城市设计的落足点,城市设计的目标最终仍然要籍由物质形态的操作来得以实现,而这正是建筑学和规划学的天然领域。因此,建筑学和规划学科始终是城市设计专业所依托的基础性学科。虽然城市规划目前正在面临学科定位的转向,但其学科的传统以及中国城市发展的特点和需求,使得它依然应当时是城市设计的两大支柱性学科之一。

2.5 城市形态学为城市设计提供了支撑性理论和方法

城市形态学研究的是城市物质环境在社会、政治、经济、文化、自然等各种因素的作用下发展演变的规律,包括对于城市的物质肌理、以及塑造各种形式的人、社会经济和自然过程的研究。在城市设计领域,城市形态研究作为一种分析方法,包括了市镇平面分析、类型学等视角,建构了描述和分析城市形态的语汇,形成了城市形态发展和组织的规范性理论和解释性理论。广义的城市形态学研究,涵盖了环境行为学和城市社会学的一部分内容。

城市形态学的理论和方法应用于城市设计,形成了连接理论、图底理论、场所理论。三者分别从城市形态的结构属性、物质属性和社会属性三方面出发,共同形成了较为完整的形态分析方法。连接理论主要研究城市空间形态的构成单元之间的相互关系,目的是赋予城市总体的结构。这样一种结构可能是对城市空间要素关系的关联性重构,也可能是对于隐含的城市空间脉络的梳理和延续。图底理论主要研究实体(solid) 要素与空间(void) 要素的关系,聚焦街区这一构成城市的基本单元形成和发展的规律,并牵涉到街区的尺度、密度、高度、界面等内容。场所理论主要研究人——空间——意义的关系,注重对城市空间社会文化、历史文化、地域特征等深层结构的发掘,目标是“场所感”(sense of place) 的获得(图10)。

图10 利昂·克里尔认为,正是街区形态类型的差异导致了传统城市和现代城市不同的空间品质

2.6 自上而下与自下而上结合,倡导公众参与,实现主多元利益的平衡,是城市设计运作的有效机制

城市发生、成长、发展的每个过程都不可避免地凝结了人类的思想、意志、决策、判断……,所以科斯托夫(Spiro Kostof) 在《城市的形成》(The City Shaped)一书中断言:城市是人为的,而不是自发的(Cities were made, they did not happen.)(斯皮罗·科斯托夫,2005)。随着城市规模越来越大、要素构成越来越复杂,当代城市设计作为城市形态和空间环境发展的决策机制的一部分,必然具备“自上而下”的特征。当“自上而下”的策略由于其对于依靠强制性的社会政治力量来一劳永逸地解决城市发展中的复杂问题的过度信奉而遭到指责的时候,“自下而上”被认为对文化多样性、个体性更加尊重,更有利于实现公平性的追求,这也是当代城市设计的出发点之一。但是“自下而上”并非是解决当代城市建设问题的万灵妙药。特别是在快速城市化的时期,“自上而下”的调控和制约机制是城市形态和空间环境有序发展的保证。当城市设计作为一种塑造城市形态和空间环境策略和工具,它应当是“自下而上”和“自上而下”的结合。

“自下而上”的关键是树立一种关注民生、尊重个体权益和诉求的价值观。决策过程的公众参与是赋予城市的使用者在城市建设决策过程中的发言权,从而实现空间公平性的重要途径。同时要建立一种协商机制,谋求政府、开发商、公众等多元利益主体的平衡和共赢,以及政府、社区、专业人员等多边合作的机制(图11)。

图11 上海“创智农园”开创了一种政府、开发商、专业设计人员和市民合作互动的公共空间生产和运营模式

2.7 注重决策过程的连续性和成果的动态弹性,城市设计导则是城市设计成果的重要内容

对于城市这样一个不断发展变化的复杂系统,进行终极蓝图式的全面设计注定是徒劳的。乔纳森·巴奈特指出:城市设计是一个“连续的决策过程”,“设计城市,而不是设计建筑”(Barnett J,1974)。城市设计与其去追求一种预定的“终极蓝图”,不如去努力建立一种具有外部适应性和内部可调整性的行动框架(framework)。这种行动框架应当具有一种结构,可以对应客观条件的变化做出某种程度的调适。为达到上述目标,城市设计导则是城市设计成果最重要内容的之一。

3 结语:找寻中国当代城市设计的范式

如诺贝尔经济学奖得主、世界银行前副行长斯蒂格利茨所言,“21 世纪影响人类进程的有两件大事,一是以美国为首的新技术革命,一是中国的城市化”。改革开放40 年来我国经历的,是在中国特色的社会、经济、文化、体制背景下展开,并具有史无前例的大规模、高速度的特征的城市化过程。以这样特殊的路径发展起来的中国城市所面临的问题,以及城市设计所扮演的角色也具有相当程度的特殊性。

例如,虽然当前中国的城市发展也正在面对越来越多的旧城更新课题,但中国总体的城市化水平又决定了新城(区)发展在相当长的一段时间内仍然还会是城市设计的重要内容,同时改革开放以来建成的大量新城(区) 还面临着人性化提升、特色塑造和活力激发的迫切要求。针对旧城更新、新城建设和新城修补的不同目标,城市设计的内容和方法的差异性是什么?对于公共空间这言,中国城市面临着从追求宏大性向关注日常性的转向,同时大量“非正式的公共空间”(informal public space)和“私人拥有的公共空间”(POPS)正在不断扩展公共空间的实践范畴,这都使得公共空间生产和运营的主体也相应地发生了变化。在中国独特的土地所有制、城市规划和建设管理体制和社会治理的模式下,如何去建立一种新的城市公共空间的生产、管理、运营的动力和机制,城市设计在其中如何发挥作用?在城市设计尚未成为法定规划的必须内容的情况下,城市设计导则往往被纳入控制性详细成果,成为控规图则的附加内容。在这样一种前提下,控制性详细规划以地块为单元的开发控制模式如何去适应空间环境整体性发展和混合弹性的功能组织的要求,目前控规的技术语言是否能够满足于城市设计导则的表达需要?

在一系列系统性的课题之外,中国城市化过程中出现的诸多独特城市现象也亟待城市设计视角的解释和回答,例如高密度城市环境的功能和行为组织规律是什么,快速的城市化过程中出现的“城中村”如何去消化,旧城更新中出现的大量超大规模的商业综合体对于既有城市环境和生活的影响是什么,大尺度的封闭居住街区如何对待,等等,并不能简单套用西方城市设计理论来解释和解决,更不能轻率地拿西方的理论来一味地指责和否定。

同当代城市设计在1950—1960年代兴起是为了回应那个时代的欧美城市需要解决的主要问题一样,当代中国对城市设计的日益强烈的关注也同我们这个时代的城市在发展中的一系列问题密切相关。如果说对于城市性的追求和有机城市、人文城市、体验城市、公平城市的理念是当代城市设计研究和实践的共同框架,那么中国城市发展路径、模式和问题的独特性也呼唤我们一起去思考在中既有的制度环境和建设模式下,城市设计能够做些什么,应该做些什么,从而共同探讨一种回应当代中国发展特殊性和需要的城市设计范式。

作者简介

王一,博士,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,副教授,建筑系副主任,中美生态城市设计联合实验室执行副主任

王颖,上海同济城市规划设计研究院三所总工程师,高级规划师,注册规划师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

识别二维码 订阅本刊2018年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】王一 王颖| 时代性与城市性——当代城市设计的理念、策略与议题| 2019年第5期

规划问道

规划问道