近年来,由强降雨引发的洪涝灾害在广州地区频发,年年暴雨、年年城市内涝的根源在哪?城市规划建设与城市水安全有何矛盾?本文对广州市近十年历史内涝情况进行了深度调研摸查、分析,提出构建防洪排涝风险评估体系,创新运用DEM、遥感技术、大数据等技术手段,剖析城市内涝成因,提出综合治理策略。

01 广州内涝形势和风险特征

(1)内涝点由中心城区向郊区扩散

2010年,全市内涝点228处,主要分布在越秀、天河、白云、黄埔等中心城区。2020年,近三年全市曾发生内涝的风险点有639处,全市11区均有分布。

广州市内涝点分布图(2010年)

广州市内涝点分布图(2020年)

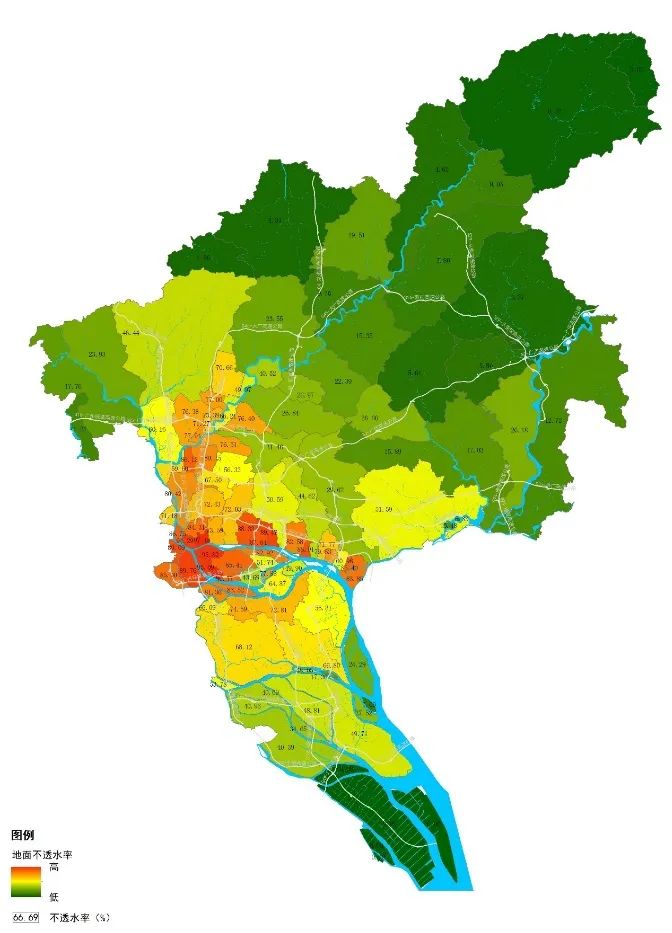

(2)下垫面透水性能不断减弱,对排涝系统造成较大冲击

运用遥感影像技术,对1978年至2017年不透水地面数据进行提取研究发现:随着城市开发建设强度加大,近10年广州市地面不透水率由20%增至25%,不透水地面扩增引起地面径流量增加,容易引发内涝。

大规模地块开发建设,导致河湖、农田、洼地、山塘等雨水行蓄空间大规模减少,下垫面透水性能降低,流域峰值流量、总流量增大,暴雨汇流时间缩短,对排涝、排水系统造成较大冲击。

通过2010年和2020年全市内涝点与不透水地面的相关分析,得出的基本结论为:内涝点与不透水地面的扩张方向呈一致性;不透水面积大规模增加的区域,超标暴雨导致的洪涝风险同步增加。

广州市不透水地面分析图(2010年)

广州市不透水地面分析图(2017年)

(3)超标暴雨导致的洪涝风险在不同区域均显著增加

对全市105个排涝分区不透水地面分析,研究分析结论如下:中心城区范围内,排涝分区的地面不透水率为80-99%,不透水地面面积极高且已基本稳定。花都、白云、黄埔、番禺北部地区,排涝分区的地面不透水率为60-80%,地面不透水率较高。2010至2017年,其地面不透水率增幅超20%,潜在内涝风险较高。

天河东部、黄埔、白云区流溪河东侧、增城新塘等排涝分区,由于其上游为山体林地,虽然流域平均不透水率低,但2010至2017年其下游开发强度较高,不透水面积增幅较大,此类型排涝分区因洪致涝的风险较高。

广州市排涝分区地面不透水率分析图(2017年)

(4)南部地区地面高程低于洪潮位,防洪排涝形势严峻

近年来,广州市珠江口地区最高潮位呈上升趋势,近两年最高潮位已突破8m。珠江沿岸和番禺南沙等沿海地区部分地面高程低于高潮位的区域,受到风暴潮的威胁加大,防洪排涝形势严峻。

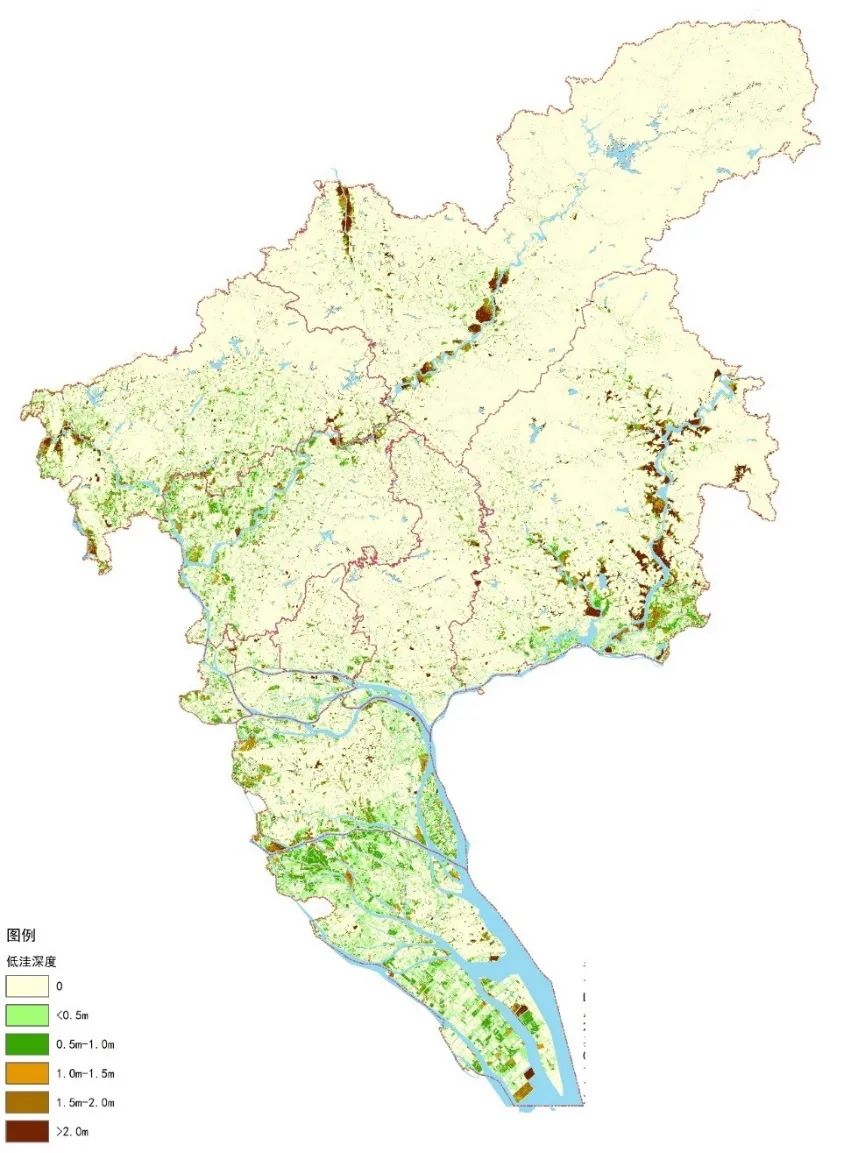

(5)地面高程缺乏系统性控制,洼地成为易发内涝潜在风险区

城市规划、地块开发时,地面高程与防洪排涝系统的衔接薄弱,片区排涝风险较大。

强调土方平衡,忽视区域排涝排水安全,不合理的大面积填挖方,造成开发地区周边、排涝片区下游局部低洼,形成系统性排水安全风险。同时,新旧建设区高程衔接不合理,老旧小区、村庄地势常低于周边市政道路和新开发地块,暴雨时易发生内涝灾害。

桥隧涵、轨道交通、高快速路等重大建设项目竖向高程控制缺乏系统性考虑,易形成局部洼地,成为区域排涝的薄弱环节。

将全市激光雷达(LIDAR)高分辨率数字高程模型DEM (2米精度)与ARCGIS水利分析模型相结合进行运算,准确识别出全市地面洼地的整体状况。根据识别结果,目前广州市洼地比例为15%。

广州市洼地分析图

(6)河湖调蓄空间区域不均衡,中北部地区内涝风险较大

全市河湖水面率总体达标(10%),但区域不均衡,总体自南往北递减。

北部山水涵养区,地貌以山体为主,水面以水库、河流为主,水面面积小,水面率最低,河湖水面率仅6%。

中部水廊修复区处于山溪性河流与感潮河涌的过渡区域,河湖水面率13%。

南部河网保育区,以平原感潮河网为主,骨干水道密布,水面宽阔,河湖水面率 30%。中北部地区水面率不足,导致超标暴雨时,雨水调蓄空间不足,内涝风险较大。

(7)易发内涝潜在风险区分布广,社会影响较大

根据不透水地面和地面洼地两类主要影响因子划分内涝风险度,把内涝风险度高、较高、中三类风险较为集中的连片区域定义为易发内涝潜在风险区域。叠加广州市“四标四实”大数据和易发内涝潜在风险区域进行分析,可以看出内涝对社会的影响程度。经过分析统计,易发内涝潜在风险区域的影响人口为480万人。

广州市易发内涝潜在风险区域分布图

02 内涝治理方针

建议以“风险管理、分类施策、系统治理、韧性应对”作为治理方针,面对不确定的超标降雨,在排水除涝基础设施发挥着重要作用同时,需转变理念,将应对城市洪涝的策略,从仅注重工程防御转向以包括城市规划在内的系统性管控,进行全面的风险管理。

03 治理策略

(1)构建防洪排涝评估体系,实行系统性风险治理和规划管控

以流域为单元,划定洪水风险区域、易发内涝潜在风险区域。

以易发内涝潜在风险区域为切入点,率先开展系统性防洪排涝风险评估,从国土空间规划、土地开发利用、源头减排、雨水调蓄、堤防水闸泵站、管网系统等方面综合施策,全面提升应对洪涝风险的能力。土地利用、城市更新、道路交通、园林绿地、地下空间、城镇竖向等规划及控制性详细规划修改和重大建设项目前期均需优先满足防洪排涝要求。

(2)全面落实“规划引领、管控约束和要素保障” 思想,实行有利于防洪排涝安全的空间管控

将防洪排涝基础能力涉及的空间需求、竖向设计及设施布局作为城市建设的刚性约束和城市安全的核心要素。

推行生态的雨洪管理理念,合理划定蓝绿空间,加强行洪排水通道及蓄滞空间管控。严格保护河湖水系、林地、草地、湿地、滨水空间、空地(绿地)、生态廊道等自然生态空间,保留天然雨洪行洪通道和蓄滞洪区,预留防洪排涝空间的要求。

建设用地应优先按照有利于雨水排除的原则进行地面高程控制。

珠江沿岸地面高程低于最高洪潮水位的区域,应采取有效措施,应对暴雨与风暴潮、天文大潮叠加的不利情形,最大限度减少灾害影响。

(3)强化海绵城市建设生态治涝措施,从源头上消减雨水径流量

全面推进海绵城市建设,打造山水共生的岭南生态城市和宜居都市。城市新区建设、老城区更新改造应落实海绵城市建设理念、控制指标,以排水防涝安全为前提,不得增加区域的排涝压力,优化提升片区排水防涝能力。

(4)严格落实水域水面占补平衡,保障有效的雨洪调蓄空间

加强对建设项目占用水域的管理和保护,确保水域用地在本流域内有效占补平衡,避免用地开发后因为区域排水条件的改变,影响区域防洪排涝安全。

(5)构建多部门数据共享的信息化平台,实现城乡洪涝灾害的韧性应对

充分利用物联网、5G等新一代信息技术应用,完善及共享气象、地质、水文、三防、交通、住建等基础大数据,提升防洪排涝自动监测、预测预警及综合管理能力,建立全市统一的防洪排涝大数据智能化管理平台,实现城乡洪涝灾害的韧性应对。

研究工作组成员:

市政专业部:杨玉奎(教授级高级工程师)、郭常安(高级工程师)

市政规划一所:朱理铭(教授级高级工程师)、邝敏毅(高级工程师)、王婧琛(高级工程师)、隋欣恬(工程师)、李彤彤(工程师)、罗思音(高级工程师)、谭光州(工程师)、郑妍妍(助理工程师)

未来实验室:廖顺意(高级工程师)、周璠(工程师)

遥感中心:杨卫军(教授级高级工程师)、谢润桦(工程师)

测绘新技术应用研究所:宋杨(教授级高级工程师)、曾凡洋(工程师)

图文作者|邝敏毅(GZPI市政规划设计一所)

版式编辑|GZPI办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):我们离根治城市内涝顽疾还有多远?从遥感大数据看韧性城市建设

规划问道

规划问道