为应对气候变化,我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”等承诺。“双碳”目标下,作为可以实现化石能源大规模低碳利用的重要技术途径,碳捕集、利用和封存技术成为当下研究热点。

在自然资源部、中国地质调查局的推动下,我国二氧化碳地质封存技术研究与工程示范已取得初步进展,如今正在加快研究步伐,力争为我国实现碳中和作出更大贡献。记者近日走访了我国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)产业技术创新战略联盟理事单位——中国地质调查局水文地质环境地质调查中心的相关负责人和专家。

我国二氧化碳地质封存潜力大,深部咸水层是主力储存空间

二氧化碳地质封存示范工程的实施,验证了技术的可行性和地质安全性

瞄准深部咸水层这一主力储存空间,水环地调中心研究团队开展了对二氧化碳地质储存从基础理论、场地勘查技术方法到完井技术与灌注试验、安全与环境风险评价,直至后期环境监测的全过程研究,攻克了一系列技术难题。比如:提出了综合咸水层地质条件、储存量、勘探成本的地球物理圈闭识别与评价体系,以及二氧化碳地质封存潜力评价有效系数取值评估准则;创新了深部咸水层二氧化碳地质储存工程完井与灌注试验技术等。

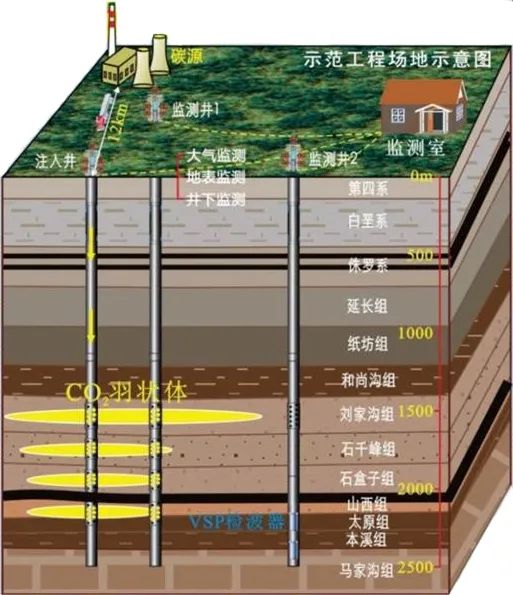

水环地调中心与国家能源集团神华煤制油化工有限公司合作,在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗实施了我国首个二氧化碳捕集、运输与深部地质封存全流程示范工程。其中,水环地调中心主导完成了示范工程封存场地的调查勘查,并组织实施了一口监测井,建立了“大气—地表—地下”立体化监测系统。该示范工程于2011年5月9日开始实施二氧化碳灌注实验,截至2015年4月实现累计注入二氧化碳30.2万吨。持续监测结果表明,示范工程场地未出现二氧化碳泄漏。该工程的实施,初步形成了10万吨/年二氧化碳地质封存技术体系,同时为每年百万吨级规模化封存工程和产业化实施储备了一批关键技术。

鄂尔多斯二氧化碳地质储存示范工程立体化监测技术体系

新疆彩南油田二氧化碳驱水与地质储存先导性试验示意图

2018年6月,从克拉玛依敦华公司捕集的二氧化碳,用槽车沿沙漠公路运至彩南油田。一场二氧化碳驱水与地质储存一体化的先导性试验准备就绪。试验井组由一眼注入井、3眼一线监测井、6眼二线监测井组成。从2018年6月29日16时30分,试验开始注入二氧化碳,至2018年7月16日22时结束注入,累计注入二氧化碳1010吨。整个试验过程在保持一定注入速度和注入压力下平稳进行,现场监测结果显示,二氧化碳在地下储层中运移规律与预期较吻合,地表没有发现气态二氧化碳泄漏。由此可见,二氧化碳驱水封存技术是可行的,也是可以安全实施的。

这次试验,只是揭开了准噶尔盆地二氧化碳地质储存潜力的冰山一角。评估结果表明,通过咸水层二氧化碳地质储存或二氧化碳驱水技术,准噶尔盆地可实现二氧化碳的地质储存量达480×108~1640×108吨。而且,准噶尔盆地源汇匹配情况较好。尤其是,准东五彩湾工业园区的排放源附近有成片连接的咸水层储存场地,不仅有适宜性很好的咸水层,同时也是多个大型油田的所在地,是进行二氧化碳驱替咸水或二氧化碳驱替石油利用的良好场地。

开展二氧化碳地质封存环境风险监测研究,取得一系列科技创新成果

把二氧化碳“埋”在地下,保障地质封存工程的安全性至关重要。

存入地下的二氧化碳气体,一方面由于其自身具有较强的穿透性,另一方面由于地下储存空间不可预知的裂隙或隐伏断裂等地质构造的原因,都可能造成二氧化碳的泄漏。在陆地上储存二氧化碳时,最可能发生的问题是二氧化碳泄漏进入地下水补给层,即使是少量的泄漏,也可能造成饮用地下水质量的明显下降。一旦二氧化碳突破水力圈闭,将会向上进入浅层土壤,从而改变土壤物化性质,影响土壤生物,进而进入包气带和大气环境中,连锁影响生态系统和人群健康。

“为保障二氧化碳地质封存工程的安全性,必须合理选择工程场地,提高施工质量,并加强对封存全过程的监测。”专家强调。而我国以陆相沉积为主要特征的沉积盆地复杂区域地质条件,使得二氧化碳地质储存相对于国外已有工程面临更大的挑战。

正是认识到这一点,除了在二氧化碳地质储存场地选址阶段进行详细调查和综合评价,水环地调中心的研究团队还创新开展了二氧化碳地质储存的环境风险监测研究,确定了二氧化碳地质储存盖层力学作用机制,提出了盖层力学稳定性标准,以指导储存场地的选址及工程注入压力设计,并阐释了二氧化碳一旦泄漏可能对地下水和地表生态环境的影响机理。

此外,该团队研发的二氧化碳迁移转化数值模拟系统,达到国际先进水平,可满足二氧化碳地质储存储层建模、评价预测等技术需求;研发了深层pH值原位监测系统,填补了国内pH值深层原位监测技术空白,可满足1500米以深的监测技术要求。

水环地调中心还在陕西西安建设了人工控制二氧化碳泄漏环境影响及监测试验场地,在青海平安建设了天然二氧化碳泄漏环境影响及监测野外科研观测基地,基于人工模拟试验与天然二氧化碳泄漏环境影响观测,建立了二氧化碳地质封存对大气、土壤、水、生态系统等环境影响评价方法与指标体系,以及监测技术方法,为生态环境部制定《二氧化碳捕集、利用与封存环境风险评估技术指南(试行)》提供了支撑。

我国二氧化碳地质封存技术还处于示范阶段,亟待深入研究

当前,我国距离实现碳达峰目标已不足10年,从碳达峰到实现碳中和目标也仅有30年,与发达国家相比,我国实现碳达峰、碳中和远景目标时间更紧、困难更多,任务异常艰巨。当前,在我国以煤为主的能源消耗结构短期内难以改变的形势下,开展二氧化碳地质储存是实现我国碳减排承诺的一项有效措施。

近年来,我国二氧化碳地质储存在区域调查评价、关键技术研究和工程示范等领域有了较快的发展,二氧化碳地质利用与储存技术渐成体系,但总体上仍处于示范研究阶段,继续开展二氧化碳地质储存调查评价、技术方法创新,不断加大研究深度,对我国规划、实施碳捕集、利用与储存具有重要意义。

为支撑我国实现碳中和目标,“十四五”期间,水环地调中心将进一步聚焦重大需求,在鄂尔多斯盆地、东北地区等地的国家级能源基地,以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区等高碳排放源集中区,开展区域二氧化碳地质封存潜力评价与封存场地调查。同时,创新合作机制,实施二氧化碳地质封存示范工程,研发关键技术,形成潜力评价、调查选址等技术标准;统筹考虑地下多种资源空间叠置及相互影响等因素,探索提出地下空间利用与国土空间规划管理的建议。

i自然全媒体

编辑:郑雅楠

审核:兰圣伟

审签:赵晓涛

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):把二氧化碳“埋”在地下

规划问道

规划问道