“高贵的穹顶、古老的穹顶、美好的穹顶、让我们再次汇聚的穹顶”

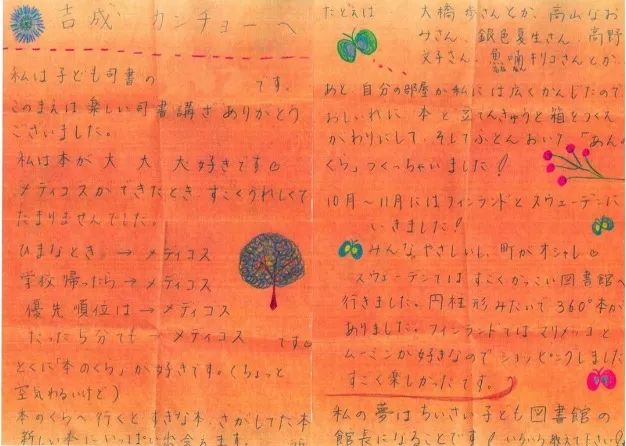

今天夏天,在一场名为《建筑是什么》 的讲座上,建筑师伊东丰雄得意地给大家念了一段岐阜小学生写给他的信:“闲的时候,人们去 MediCos,放学回家的路上,人们也去MediCos。优先顺序第一位 MediCos,就算只有 5 分钟,也想去MediCos。”

MediCos 是岐阜媒体中心(Gifu Media Cosmos)的缩略语,也是当地人对它的爱称。当小朋友们用歪歪扭扭的字迹表达着自己对这栋建筑的喜爱。似乎在这位建筑师的眼中,没有比这更好的赞歌了。

岐阜小学生写给伊东丰雄的信。 © 伊东丰雄建筑设计事务所

岐阜媒体中心项目的契机是旧岐阜市立图书馆的再建。和日本大多数地方城市一样,人口 40 万的岐阜市面临高龄少子化、人口流失、公共设施老朽化、市中心失去活力等诸多问题。上世纪 50 年代建设的岐阜市立图书馆设施已然无法满足当代城市生活的需求。2010 年,岐阜市立图书馆结合市政府推行的活化城市中心政策,发表了以新图书馆为主要功能的文化复合设施的建筑竞赛,伊东丰雄建筑设计事务所的方案在竞赛中脱颖而出。新图书馆预定建立在岐阜大学医院部和附属医院的旧址之上,离岐阜站大约 2 公里。

岐阜媒体中心外观:起伏的屋面与远处的金华山交相呼应。 © Iwan Baan

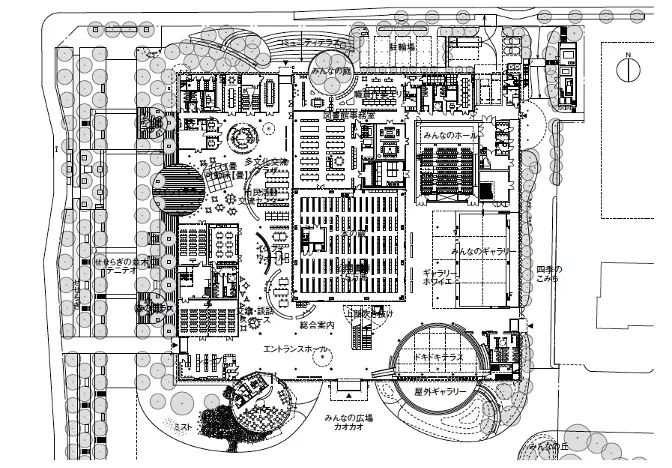

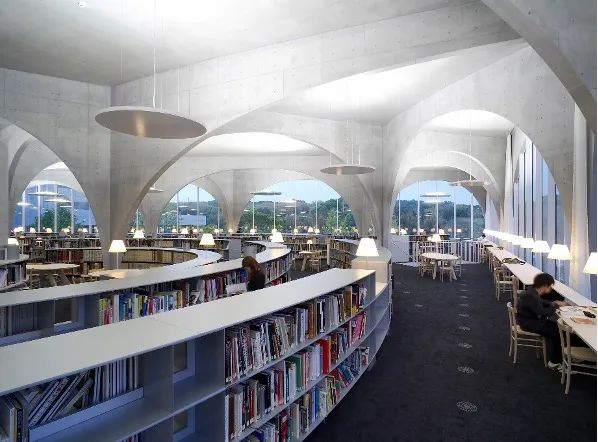

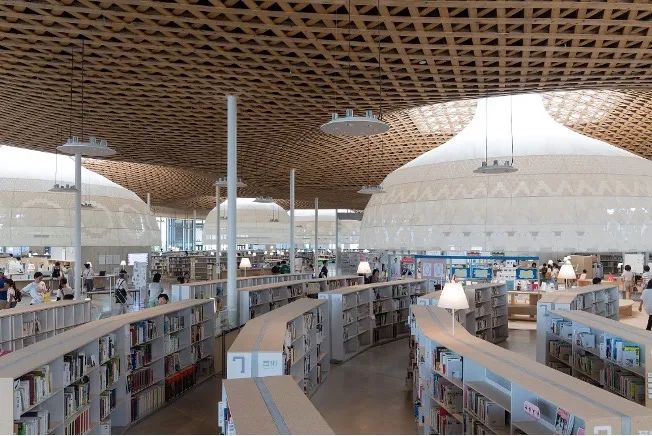

岐阜媒体中心于 2015 年建成,建筑面积约为 90 米 × 80 米,在建筑东西两侧设置了绿化带,使得基地上的大公园得以南北贯通。建筑的背景是绵延不绝的金华山,起伏的屋面与之交相呼应。建筑 1 层的正中央为闭架书库,藏有图书 15 万册。其东侧配置展览厅、展示空间和一个 200 人讲堂。西侧主要是市民活动交流中心,提供岐阜市行政服务,以及有印刷室、工作坊、舞蹈室、小会议室等等,供市民自由展开各种的活动。建筑 2 层则是开架图书馆,7000 多平方米的大空间是一个大平层,且几乎没有墙壁分割。伊东丰雄在接受采访时说道:

“我很排斥用墙壁明确划分出一个接一个房间的建筑。我倾向于尽量消解墙壁的存在,做出连续而流动的空间,可以根据人们使用方式的不同而发生变化 …… 就好像庭院一样。在日本的庭院中,存在着诸如茶室、石头和树木等各式各样的元素,根据不同人各自的体验,呈现出属于每个人自身的庭院空间。不同的体验者看到的事物不尽相同,行走方式和行走速度亦各有所好,从而获得不同的时间感知。我想将这同样的道理用在我的设计之中。”

——伊东丰雄

上图:穹顶之下是停留的空间,穹顶之外则流动的空间。© 伊东丰雄

下图:岐阜媒体中心内景。 © Kai Nakamura

没有墙壁的流动空间是伊东丰雄建筑中极为重要的一个特质。在流动空间中,时间性被无限绵延,建筑不再关注一时一刻的辉煌,也很少刻意地有“场景化”呈现,取而代之的是观者“体验的综合”。因而,在伊东丰雄的建筑中,摄影师很难拍出来特定角度的代表性照片,视点涣散在整个空间之内,四处游弋。

上图:岐阜媒体中心1层平面图。从各个方向都能进入建筑内部。 © 伊东丰雄建筑设计事务所

下图:岐阜媒体中心2层平面图。几乎没有墙壁分割的流动空间。 © 伊东丰雄建筑设计事务所

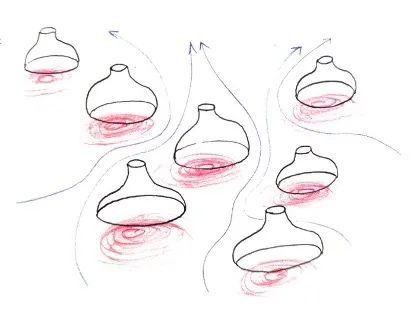

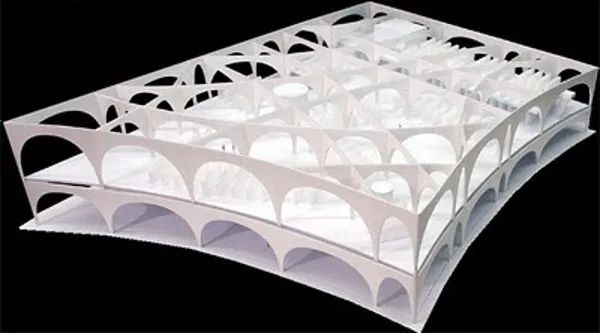

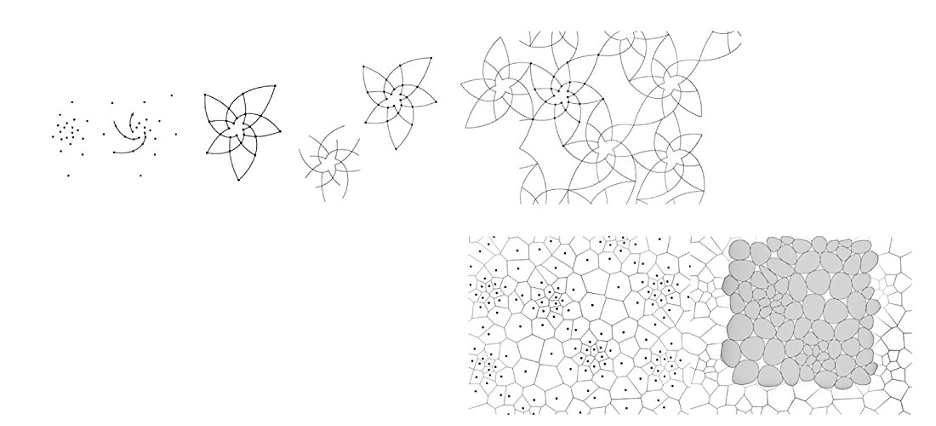

在伊东丰雄的许多著作中,他都将岐阜媒体中心(2015)和仙台媒体中心(2000)、多摩美术大学图书馆(2007)、台湾大学社科院图书馆(2014)相互比较。我们也不难看出它们的一脉相承之处——仙台媒体中心以 13 根异形管状柱散落在平面中;多摩美术馆大学图书馆创造了一种极为轻盈的拱形,呈不规则分布,曲线的书架穿越其间;台湾大学社科院图书馆如同莲蓬一般的柱体演化自沃罗诺伊图(Voronoi Diagram),柱点落在向周围扩张相连的三个双重螺旋上,书架也随之漩涡状排布。岐阜媒体中心则设计了 11 个大小不一的半透明大罩子,伊东丰雄将其称为 “穹顶(Globe)”。穹顶是漩涡的中心,穹顶之下是人们停留的空间,穹顶之外则流动的空间——尽管这一系列的作品都有各自倚重的主题,形态也不尽相似,但都能找到 “流动空间” 的共性。

上图:由拱型构成的多摩美术大学图书馆建筑模型。

下图:多摩美术馆大学图书馆中曲线书架穿梭在轻薄的拱型之间。© Ishiguro Photographic Institute

伊东丰雄对于流动空间的迷恋源自于他试图将自然内化到建筑空间中的理念。他在《走向 21 世纪的建筑》中写道:“现代建筑似乎无论如何也逃脱不了几何学的控制,但是我试图挣脱现代主义建筑完全和外部空间割裂的状态,使得那片土地之上的自然通过某种形式得以 ‘回归’ 建筑之中,成为 ‘内化的自然’。”为了在几何学的桎梏下完成这种“内化的自然”,这些项目都体现出伊东丰雄对自然界中存在的非线性几何的强烈兴趣。因而,比起 “数学性质” 的美,伊东建筑中携带一种 “生物学性质” 的美——生物在进行自我复制之时,每一次复制都会出现微妙的差异。这些建筑单元的差异来自于它们和外部的关系以及单元相互之间的调和。在运用几何的同时,他不会被几何规则所捆绑,建筑的身体性体验被放置于首位,形态则被置于其次。这造就了伊东丰雄的建筑中诸多矛盾之处——不得不有直线,但直线往往是被否定的对象;不得不有几何,但几何往往是被弱化的规则。

上图:台湾大学社科院图书馆的柱体演化自沃罗诺伊图(Voronoi Diagram),柱子配置在向周围扩张相连的三个双重螺旋。© 伊东丰雄建筑设计事务所

下图:台湾大学社科院图书馆的柱体与螺旋状排列的书架。 © Iwan Baan

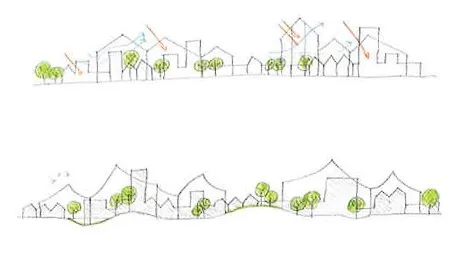

单从时间线索上看,岐阜媒体中心处于这一系列作品的末端——尽管我们清楚地知道对于建筑某一主题的探索很难随着时间的单一逻辑推进——伊东丰雄欣喜于建筑环境技术的发展,使得岐阜媒体中心的室内空间完全实现了室外的身体感知,“十几年技术的进步,让我在岐阜媒体中心的这个项目中弥补了仙台媒体中心的遗憾”。另外,在岐阜媒体中心项目中,伊东丰雄表现出更明显的 “去几何化” 倾向,不同于多摩美术大学图书馆的拱形(明确的几何图形)、也不同于台湾大学社科院图书馆的沃罗诺伊图(明确的几何规则),“穹顶”的形态更加接近原始聚落的“包”——当我置身于这些穹顶之间时,我几乎直觉性地感受到这位推动日本现代主义发展的斗士对于远古的人类学思考的深情回望。建筑本质上是自然进入人造领域的衍生,为来访者的感知体验提供基础。在岐阜媒体中心项目中,他试图将这种内外空间的暧昧性以及人的身体感知从现代建筑中夺回。

上图:岐阜媒体中心室内吊于天花板的穹顶。 © Iwan Baan 下图:“穹顶” 的形态接近于原始聚落的 “包”。在 2016 年于上海 PSA 举办的《伊东丰雄 曲水流思》展览中,岐阜媒体中心与实体的“包”共置一室。 © 潘玥

“穹顶” 的构想演化自 “大家中的小家” 这一初始概念——这因袭于伊东丰雄一直思考的主题,即如何消解舶来的现代主义建筑和日本古来自然观之间的冲突。现代主义建筑粗暴地用一面墙壁将内外空间一分为二,室内环境和外部自然完全分隔,使用空调系统进行控制。然而,对于日本的地理气候而言,这种完全内外分割的方式并不因地制宜。日本四季分明,气候宜人。因此,日本传统建筑空间有着很强的室内外流动性,外檐空间、日式推拉门都是调节内外空间的装置,在内外之间有着多个层次的堆叠。而并非像大多数现代建筑一样,走进一扇门就是进入了内部,内外划分无比清晰。

上图:内部空间 “场所性” 的塑造以及内外空间边界的消融。 © 伊东丰雄 下图:“大家中的小家” 草图。 © 伊东丰雄

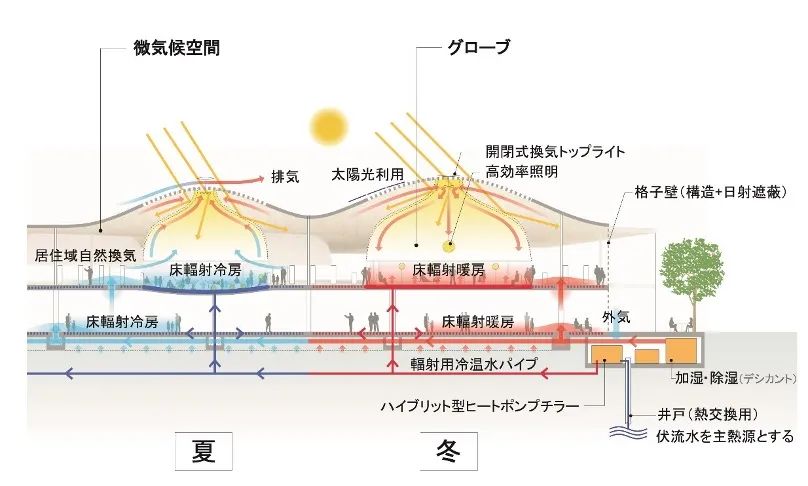

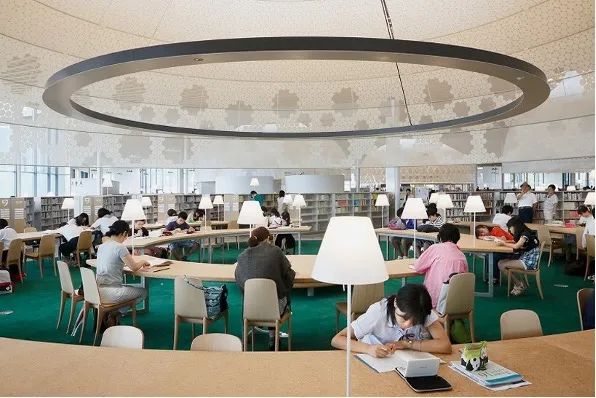

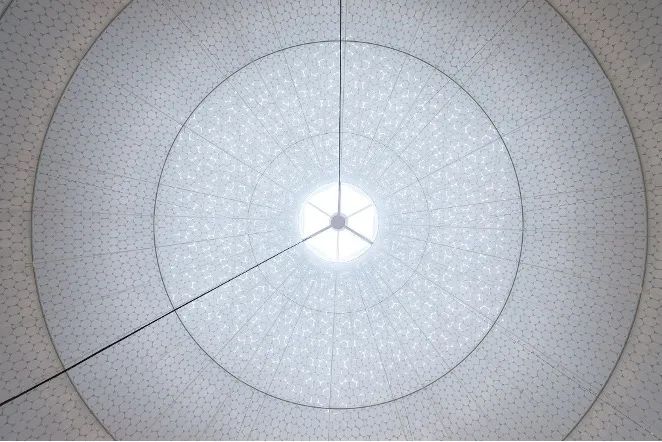

岐阜媒体中心化用了这种空间层次的堆叠与气候调控的方式。11 个从天花板上悬吊的半透明穹顶微弱地限定出“内部的内部”,相互融合且彼此界定。穹顶的顶部控制气流的开合装置和天窗,自然的微风和光线满溢于穹顶之中,给人置身于自然之中的身体感官。生物学家福冈伸一曾经给予伊东丰雄的建筑一个很有趣比喻:就如同细胞一样——细胞在自己内部用一层薄膜,创造了另一个内部,通过一根非常纤细的管道链接着外部。伊东丰雄的建筑也是如此——“内部的内部”即是外部。

最大程度上运用自然条件,创造舒适的室内环境。 © 伊东丰雄建筑设计事务所

在这个建筑中,伊东丰雄设计了“建筑内部的空气”。对于建筑内部环境,有着极为具体的技术策略:11 个穹顶上部开闭装置控制自然的气流,起伏的天花板加速了空气的流动,炎日的夏季空气可以自然排除,而寒冷的冬季则可以让暖风在内部循环。此外,建筑利用当地丰富的地下水资源,设置地面辐射供冷体系。建成之后的室内空间满溢着自然的微风和光线,给人予如同在室外的舒适感知。它的建筑能耗是同等规模建筑的二分之一。

上图:起伏的天花板加速了空气的流动。 © Iwan Baan

下图:穹顶之下,微风和自然光满溢的空间。 © Kai Nakamura

以穹顶为中心,书架呈漩涡状摆放。建筑中的空间被柔软地切分成无数弯曲的小径。不似直线,一眼望不到尽头。书架随着视线的移动在眼前缓缓展开,也许在下一个瞬间,在下一个拐角处便遇见一本心仪的书——如同在乡间散步,不经意间遇到一朵令人心动的花儿一般。这样的空间体验不仅仅是加强了视觉的丰富性,用加斯东·巴什拉的话来说,这是一种“多重感官的复调”。得益于眼睛和身体其它感官的相互作用,加强并清晰呈现了一个人的现实感。当我们遇见这些空间时,我们体内自然地引起私密而又普遍的共鸣。

书架呈漩涡状摆放,人们在空间中散步。© Iwan Baan

建筑需要一部分的冒险性,而冒险性和未知与自由几乎是同义词。就像一个真正的集落一般——最初到来的访客为这种容易迷路的空间感到不安,经过一番探寻之后,可以自然地掌握对于各个区域的使用。当然,只有真正的“住民”才能知晓那些隐秘而有趣的角落。11 个穹顶可以分为直径 8 米、10 米、12 米和 14 米这 4 个尺寸,不同大小的空间为自由使用提供前提。最小的两个穹顶下,柔软的垫子为幼儿提供了躺着读书的空间。再大一点儿的,为小学生开会用的穹顶;也有为高中生安静读书的穹顶。穹顶之下,设置了为各种可能存在的读书行为定制家具。人们共享一个空间,却互不干扰。

上图:幼儿穹顶;下图:学习穹顶 © 伊东丰雄建筑设计事务所

岐阜媒体中心这个项目中,无论从观者的身体行感知,还是从建筑坏境的塑造, “内化的自然” 在这双重意义上得以实现。

“大概正因为如此,我设计的建筑中总是有那么多睡午觉的人吧。”伊东丰雄先生笑着说。几年前的一个夏天,我在岐阜媒体中心里呆了一整天。浅淡的阳光在半透明的薄膜上一点点推移,投射窗外摇晃着的树影。我盯着看了许久,逐渐被一种温柔的情绪所包裹。

如城市客厅一般的穹顶 上图 © Kai Nakamura 下图 © Iwan Baan

岐阜媒体中心的建筑空间并不立即求诸于判断、思考,它们促进这些事件和人的互渗,不寻求中性化的亲切感,而是要重新和世界接壤,让身体和空气、光线接触。这种生物记忆可能以模糊的形式连接上神话故事——重点在于去感受它。

半透明的薄膜 © Iwan Baan

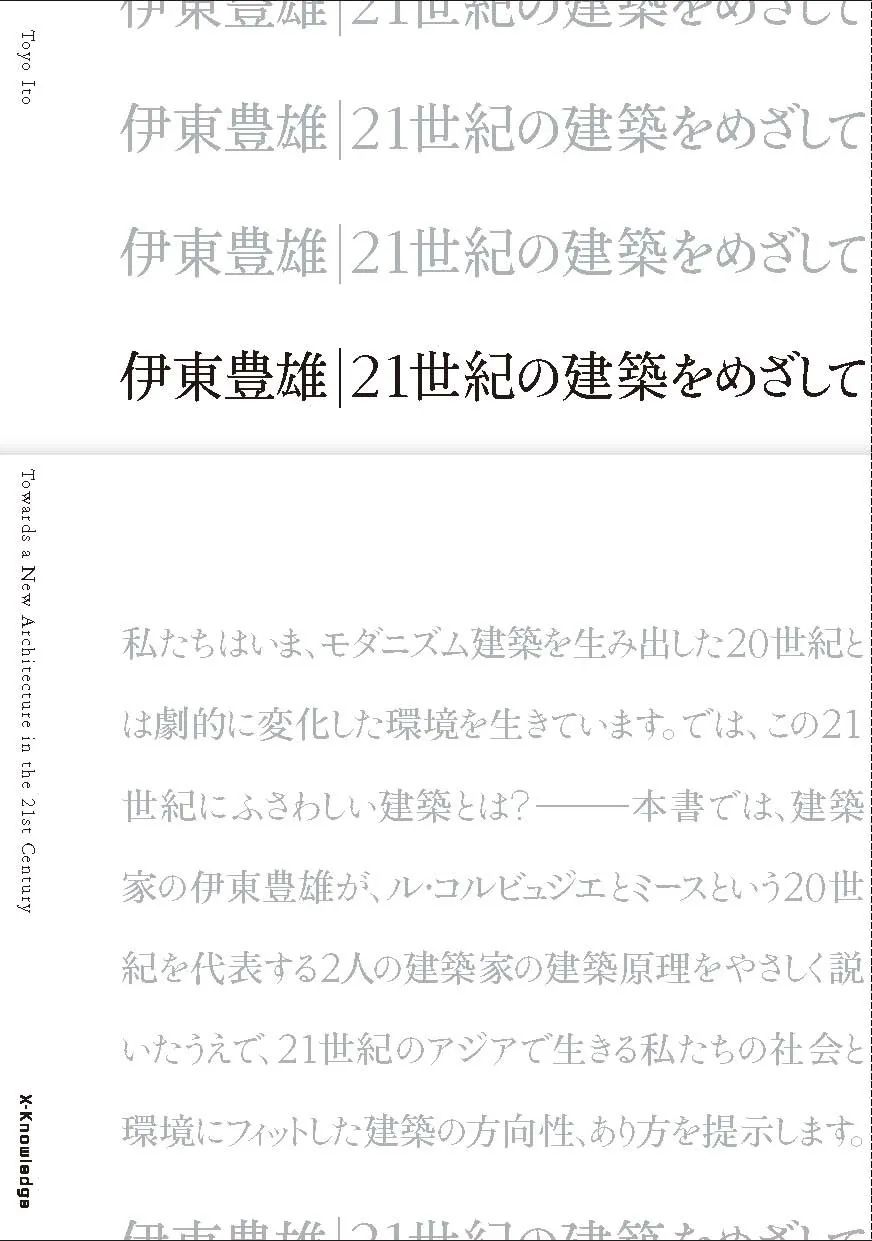

| 新书推荐 |

01

本书是对现代主义建筑之父柯布西耶的著作《走向新建筑》的致敬。伊东丰雄接受建筑学教育的 1960 年代,正是现代主义在日本如火如荼的年代。伊东丰雄在汲取现代主义建筑养分的同时,不断反思这种思潮在日本的适应性。曾经有日本建筑评论家说,“伊东丰雄的建筑就好像是一把双刃剑,以一种危险的方式刺着日本建筑往前走。一不小心就会万劫不复——只是他运气一直都很好。”

我倒不这么认为——只要阅读过这本书就会知道,伊东丰雄建筑中的创新是植根于现代主义建筑土壤的,同时,他对日本社会的当今和过往都有着深刻的理解。伊东建筑奇特的形态,往往源自某种场地精神的外显。在本书中,前半部分伊东丰雄论述了自己对 20 世纪建筑界代表人物柯布西耶和密斯二人建筑原理的思考。后半部分以自己的实践作品呈现了在 21 世纪亚洲的社会生活环境相适应的新建筑的方向。

02

2019年新年,一场突如其来的疾病打断了伊东丰雄的一向忙碌的生活。他得以拥有短暂的空白,在卧床的几个月时间里,回忆并口述了了自己的建筑人生,并由编辑整理成文字,出版了这样一本传记。相比以往的著作,这本书非常好读,几乎没有书名语,取而代之的是表达情绪的语气词。如同一个长者娓娓道来自己的故事,字里行间流露着脉脉温情。

这本书中有伊东丰雄对儿时的人生记忆的进行回顾,寻求自己的原风景和建筑创造之间的关系;诉说了和同年代的其他建筑师(安藤忠雄、长谷川逸子等)之间有趣的故事,让读者触及了60-70年代日本建筑的脉搏;总结了自己从“中野本町之家”到“台中歌剧院”的一系列作品,如何调动自己的身体性去思考建筑,同时也讲述了许多有关建筑项目的挫折和遗憾。

他在病床上的思考和总结使得自己的目标更加明晰——在接下来的人生里,做美的建筑、做温柔的建筑,做人们愿意来相聚的场所。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):“穹顶”复现——读伊东丰雄之岐阜媒体中心

规划问道

规划问道