【编者按】为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《城市小微型绿地基本属性及规划关键问题辨析》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

小微型绿地(micro green space, 简称“微绿地”)是绿地尺度标准体系下的概念,其面积通常小于社区公园门槛面积(我国为1公顷)。与常规大体量城市绿地相比,微绿地在高密度建成环境下具有良好适应性,因此逐渐成为高密度城市拓展绿色空间、优化绿地结构、提供绿色服务救济的主要工具。

综合国内外相关研究及实践,微绿地关键特质可归纳为“微”“绿”和“地”三点,其中:“微”是尺度特质,即微绿地的面积和容量通常小于当地社区公园门槛面积。“绿”是外在表征和功能特质,即用地上须有一定规模的绿色自然要素,并承担公共游憩服务职能。这也是微绿地与没有绿色要素的活动场地以及非公共绿色空间(如私家庭院等)的关键区别。“地”是载体特质,即它是以二维城市土地为基本空间载体。这一属性也能将微绿地与垂直绿化、屋顶花园、阳台绿化等类型绿色空间区别开来。

与常规“公园绿地”概念强调用地权属及管理责任方不同,“微绿地”概念更强调空间的实际使用价值和潜力,具有更大包容性和实用性。以该标准审视,微绿地既包含规划用地独立、政府直接管理维护的小体量“正规微绿地”,也包含不属于独立规划绿地的“非正规微绿地”,即附属于其他类型用地的绿色空间。由于与常规公园绿地功能、空间及管理属性的差异,在规划中也需要重点理顺其功能定位、空间布局及用地管理三方面问题。

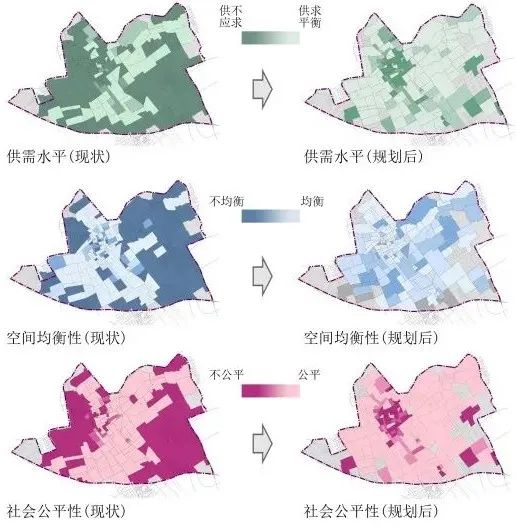

在总体功能上,需要明确的是微绿地并不能完全替代大体量常规绿地在生态保护、环境改善及部分特定游憩服务方面的作用。因此微绿地与常规绿地间的关系应为相互补充,而非相互替代。由于在高密度城市中,公园绿地服务级化特征的弱化及服务扁平化特征的加强,微绿地逐渐成为城市绿地功能和空间优化中“常规公园绿地+”的重要选项(图1,图2)。

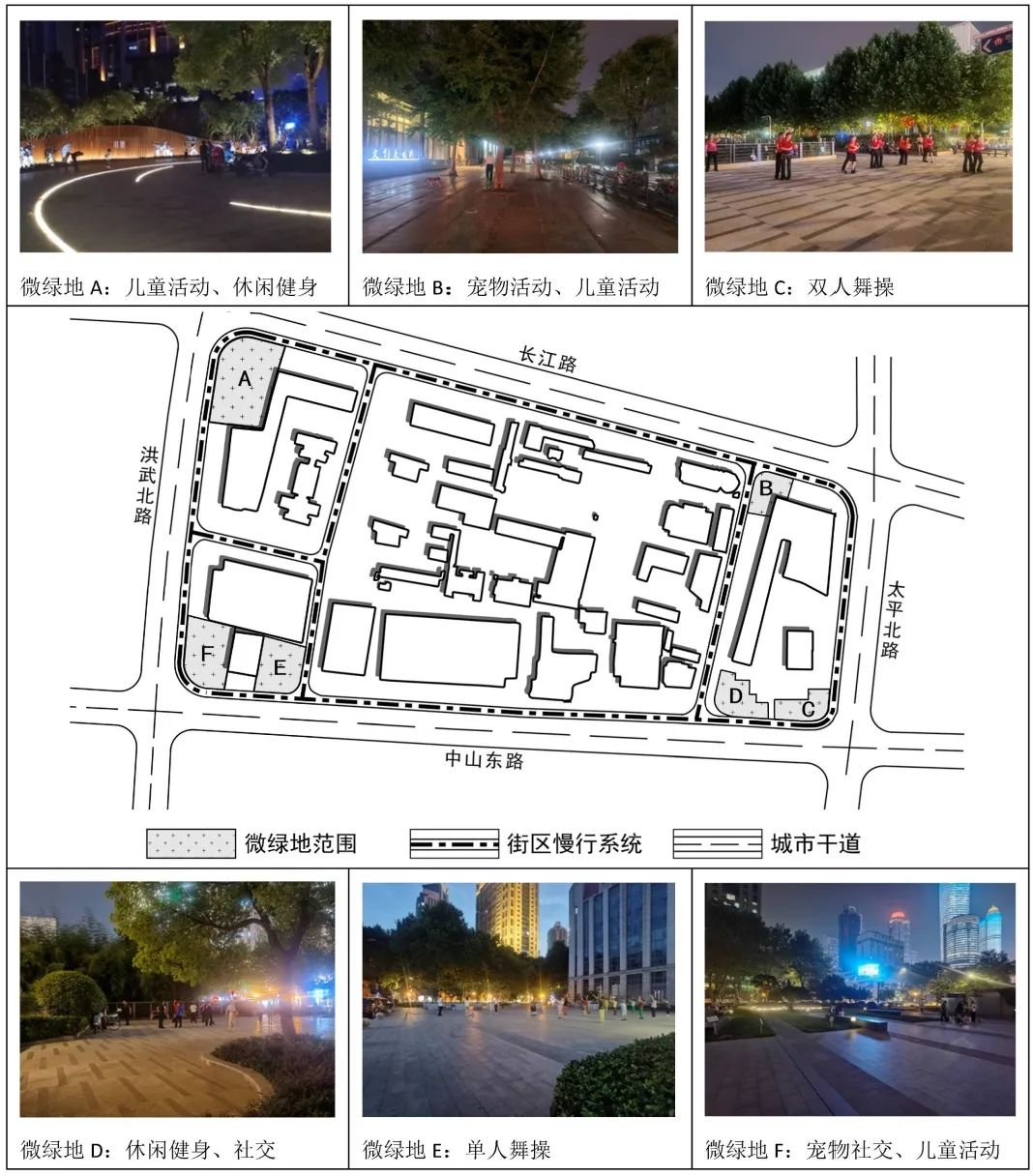

图1 基于“常规公园绿地+微绿地”的盐城市中心城区日常游憩服务体系规划图

图2 规划前后盐城市中心城区各个社区日常游憩绿地服务状态

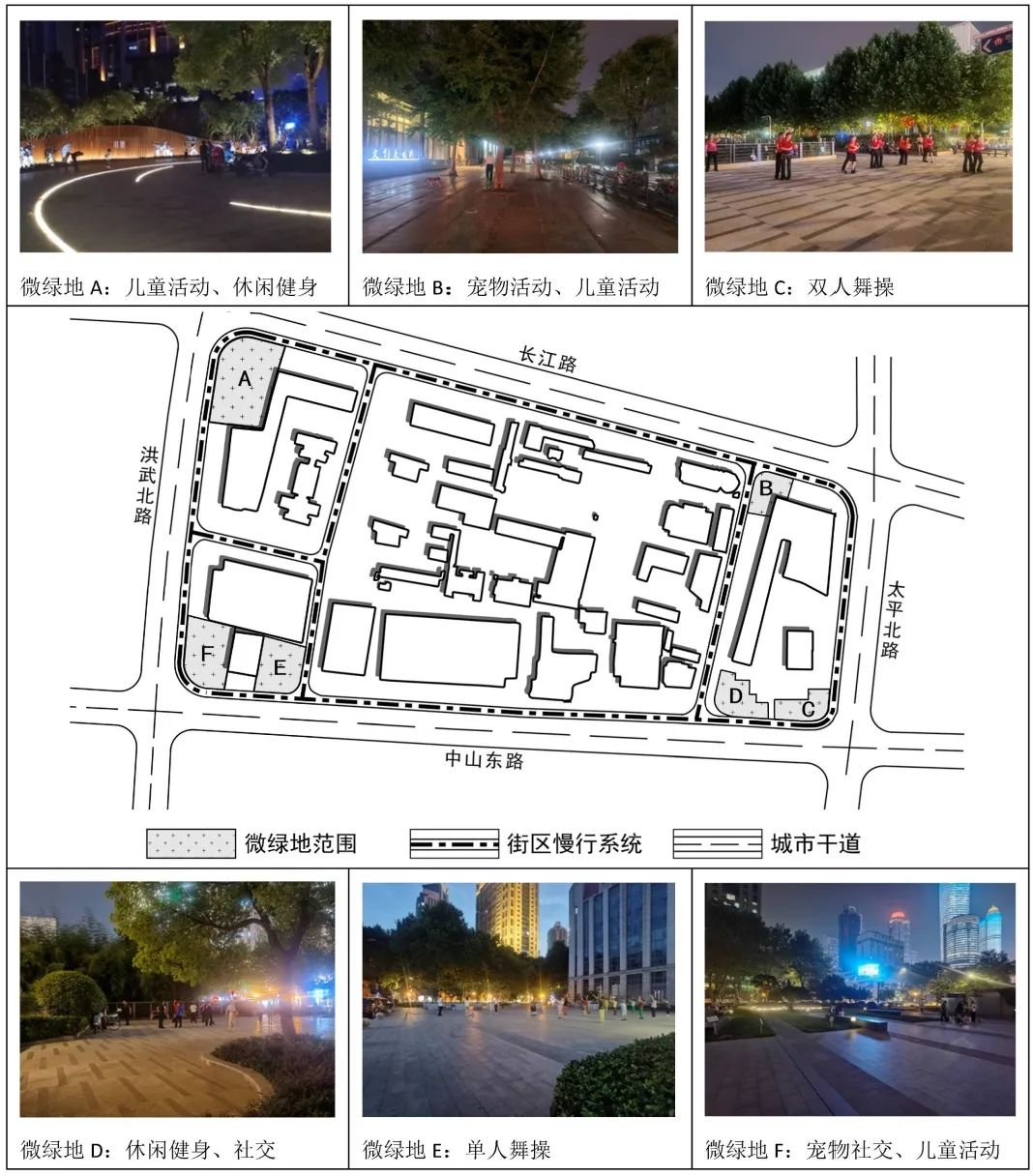

而在社区层面,尤其是密度较高、游憩资源稀缺的老旧社区,微绿地可成为社区居民日常游憩的主要目的地,从而成为常规绿地(如社区公园)缺位情况下的系统化代偿,而代偿的关键是建立空间和功能协同的微绿地组群。微绿地组群建立的基本要求包括:(1)能对同一地段集中游憩需求进行分摊疏解;(2)组群内微绿地之间应有完整、连续的步行交通连接。对照该要求,理想的微绿地组群服务单元应确保内部不被主要交通性道路穿越,亦可理解为位于城市干路围合街区内,基本对应于《城市居住区规划设计标准》中5~10分钟生活圈居住区范畴(边长500~800米,面积30~60公顷)。组群内微绿地单体定位和设施配置上则应突出绿地间服务的互补性和协同性,以充分响应不同群体多样化的游憩需求(图3)。

图3 南京市长江路沿线某街区形成的多个微绿地服务序列

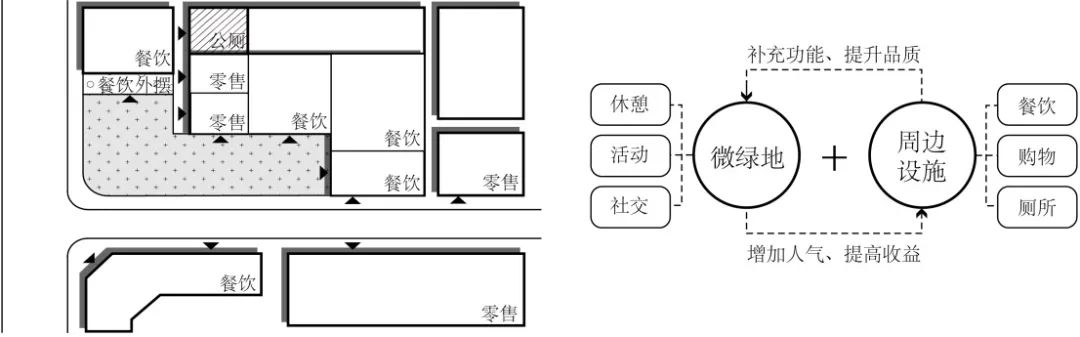

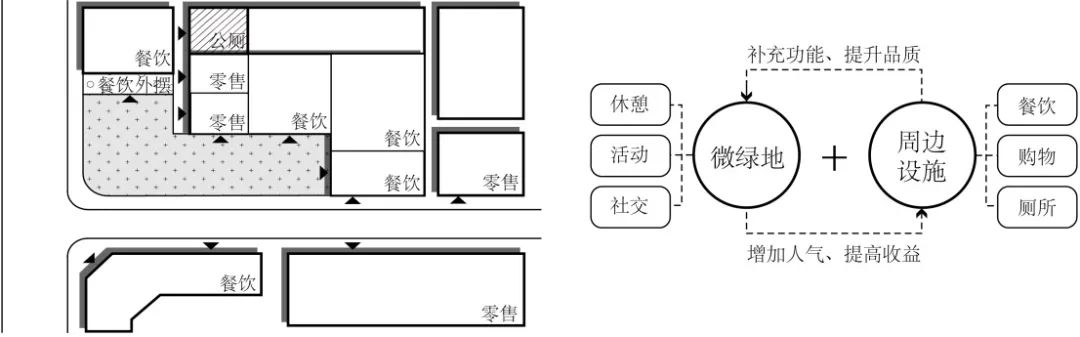

在空间布局上,微绿地的就近服务及小容量特质要求其在选址过程中提升游憩需求分析的空间粒度和社会粒度,即对更小空间服务单元(如社区或街区)的群体构成(年龄、族群、收入职业等)及其需求分布展开精细甄别和精准响应。同时,微绿地增补多在建成环境下开展,其空间开放性和流动性特征意味着其与周边环境将产生频繁、密切的互动。在该过程中,建成环境中的游憩相关设施(公厕、餐饮、零售等)能有效弥补微绿地因尺度受限所导致的服务设施配置缺失。因此,在微绿地选址过程中,如能有效利用建成环境中的既有设施,不仅能节约微绿地建设实施成本,还能激发微绿地与周边环境的良性互动,产生事半功倍的规划效果(图4)。

图4 城市微绿地与周边服务设施的互动及整合效应示意图

在布局调控指标上,实践表明微绿地对城市绿地总面积的增长贡献虽不及常规公园绿地,但却能大幅提升户外游憩机会数量、绿地可达性以及公共资源配置的公平性。因此,应改变传统绿地规划中过于倚重“规模面积”指标的调控模式,建立起覆盖规模性、可达性、公平性等指标的“多轨复合”调控体系。

在用地管理和保障上,对于“正规微绿地”应建立长效的城市绿地用地储备和供给保障机制,即由政府对适合发展为微绿地的用地地块展开评估、收储、规划转换、建设实施和运营维护。对于“非正规微绿地”而言,由于用地权属及主体的多样性,更适合采用间接激励(如开发补偿)或鼓励(开放鼓励、引导或补偿)措施,推动私有或机构附属绿地的公共开放使用。这需要对附属绿地开放形式、管理模式、补偿与激励制度、利益主体协调机制等方面展开创新和深入探索。UPI

作者:周聪惠,东南大学建筑学院副教授,注册城乡规划师,南京市老旧小区改造指导专家

【专家点评】文章对小微型绿地的概念、国内外的相关研究和应用作了详细阐述,并识别了规划应用的关键问题,对于规划实践具有借鉴意义。表述清晰,文字质量高。

延伸阅读

基于形态学空间格局分析的伦敦绿地系统空间格局演化及其与政策的关联性研究

城市绿地与居民健康关系研究进展

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 城市小微绿地的基本属性及规划关键问题【抢先版】

规划问道

规划问道