1

背景

自《“十三五”旅游业发展规划》实施以来,我国旅游业的发展在扶贫、人民幸福感、公共服务和产业结构等方面取得了进步,随着相关十四五规划的出台,我国旅游业的发展将以建设世界级旅游城市,进一步稳定推进旅游业高质量发展和供给侧结构性改革为总体目标。随着新时期“城市发展需求”与“城市景区化进程”的不断相互适应,城市逐渐成为旅游业发展的主要载体和重要枢纽,城市景区化也作为城市经济社会高质量发展的重要动力之一,逐渐成为了新时期建设世界级旅游城市,推动旅游经济高质量发展的重要手段。“旅游即城市”战略在城市景区化进程不断深入的推进下,不断推动城市化建设与旅游业发展的相互融合。如何继续充分利用旅游城市的旅游资源优势,“建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区”,成为“十四五”期间旅游发展和城市建设的核心需求。

城中村作为一种特殊的城乡形态,是城市包围农村的结果,其原因可以归结于城市空间结构扩张所导致的城市房地产开发与基础设施建设。它诞生于我国“城乡二元结构体制”与“城市化、工业化进程快速推进”的适配过程,这样的城乡结合体在其发展的过程中不断暴露出各种问题,通常表现为城中村的村民虽然能够较快适应生活方式的转变,但是价值观念、文化认同等方面难以在短时间内形成转变,从而与其他城市居民产生隔阂,一方面原因可能是城乡二元结构的长期影响,另一方面原因可能是户籍制度的约束使城中村村民在城市居民这一身份的认同上与其他城市居民产生隔阂。可见,城中村的规划将城市景区化作为导向,推动建设旅游产业导向的城中村,加强城中村与外界的沟通,将有助于破解城中村建设过程中的尴尬局面,提升城中村居民的生活质量与文化素质。但是,目前国内外大多数学者都是将二者割裂开来,单独地将城市景区化或者城中村作为研究重点,其中城市景区化的研究较少,主要集中在概念研究、大城市景区化演变、城市景区化策略等方面,城中村的研究较多,主要集中在土地利用、新型城镇化、流动人口、城中村改造对策等方面。尚未出现将城市景区化作为城中村建设的推进机制来进行研究,二者的接入机制和相互关系都还较为模糊。为此,本文以区域规划理论为基础,从城市景区化入手,提出“城市景区化导向型城中村”的概念并对其进行研究,以期为“十四五”期间建设一批国家级旅游休闲城市和街区提供理论参考。

2

研究创新

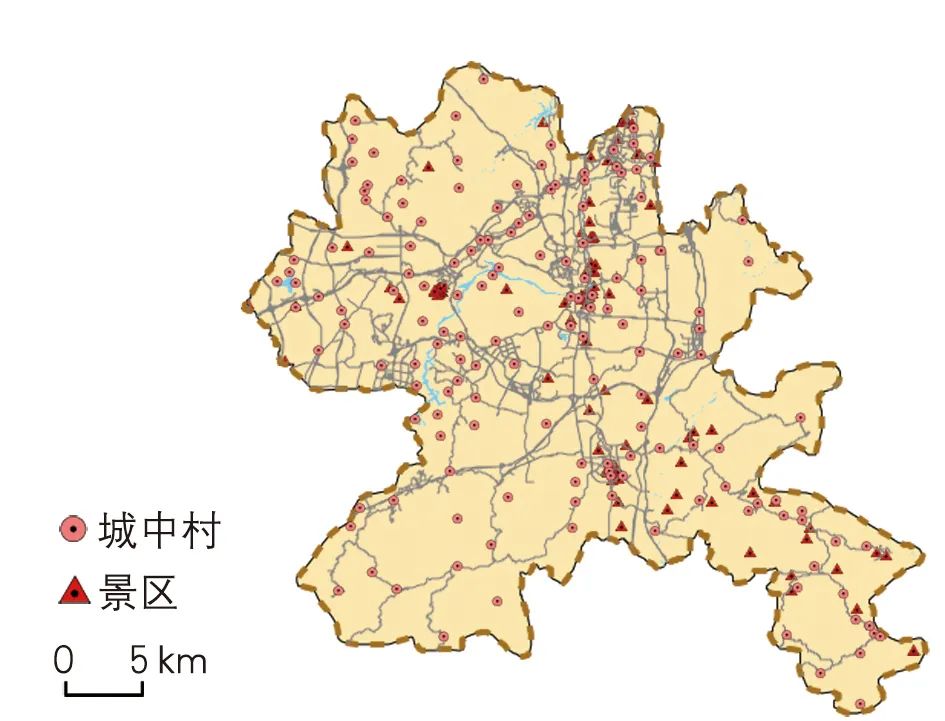

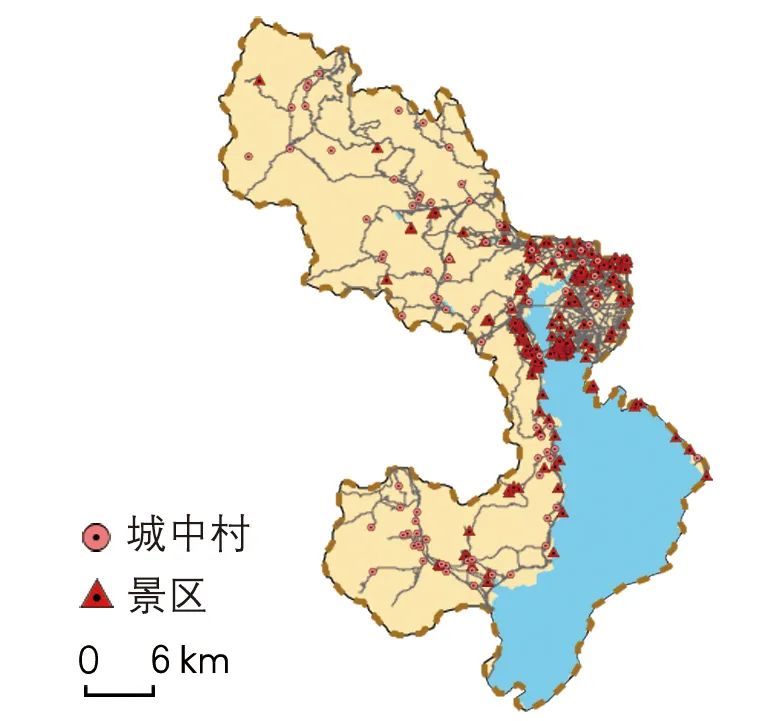

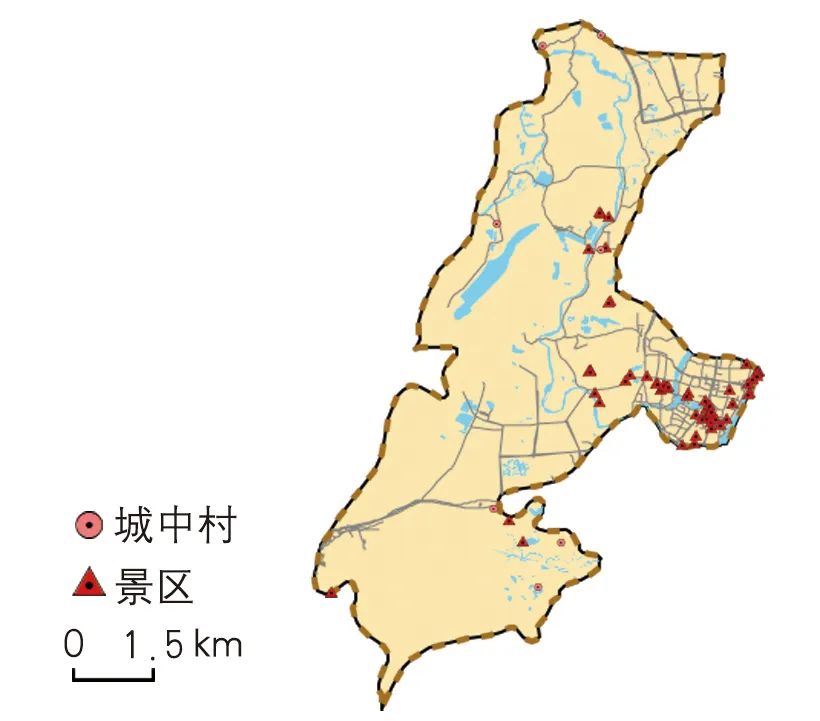

▲ 图3 | 桂林秀峰城中村与景区分布

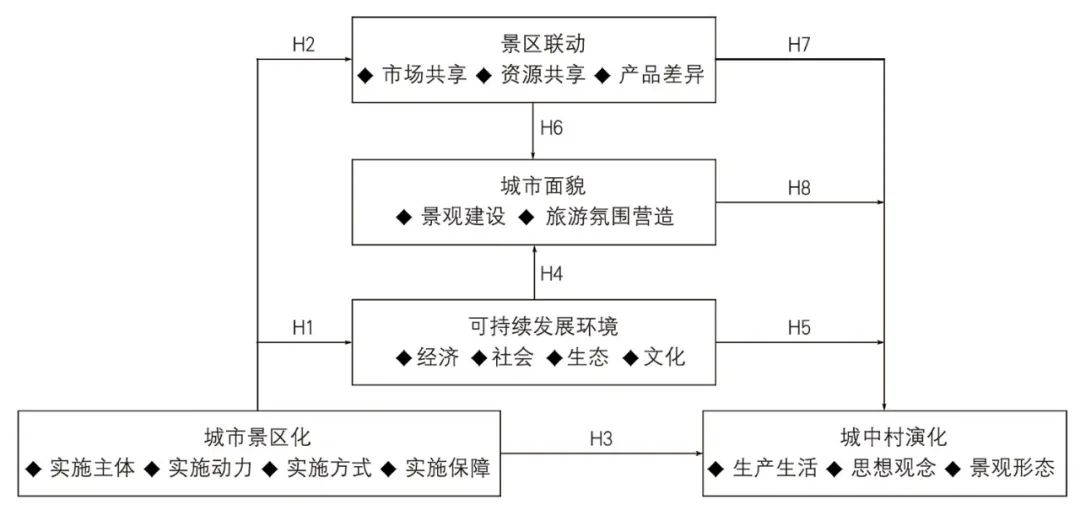

▲ 图3 | 桂林秀峰城中村与景区分布 ▲ 图4 | 半结构化概念模型

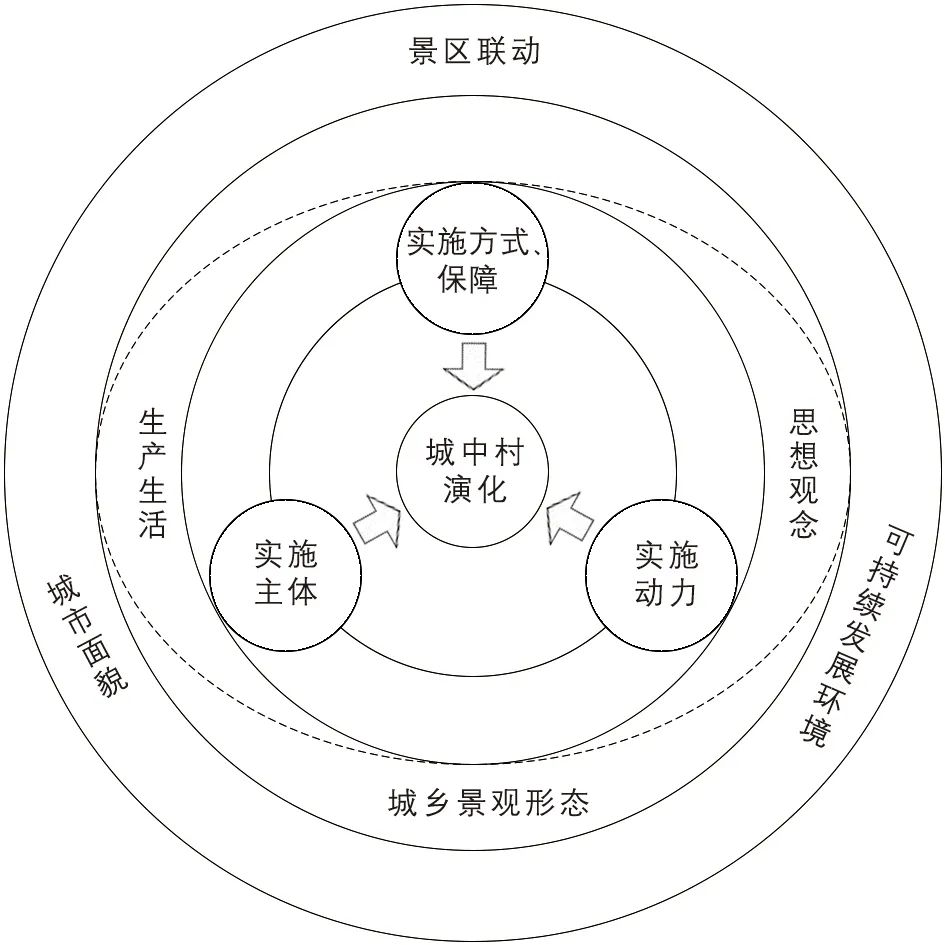

▲ 图4 | 半结构化概念模型

第三,论文基于SPS案例分析及结构方程模型检验的结论,将城市景区化作为引导方向,从城市景区化建设的各个维度、城市面貌、景区联动与可持续发展环境建设入手,提出城市景区化导向型城中村的规划和设计策略,在城市景区化城中村的规划建议方面具备创新性。

3

内容概要

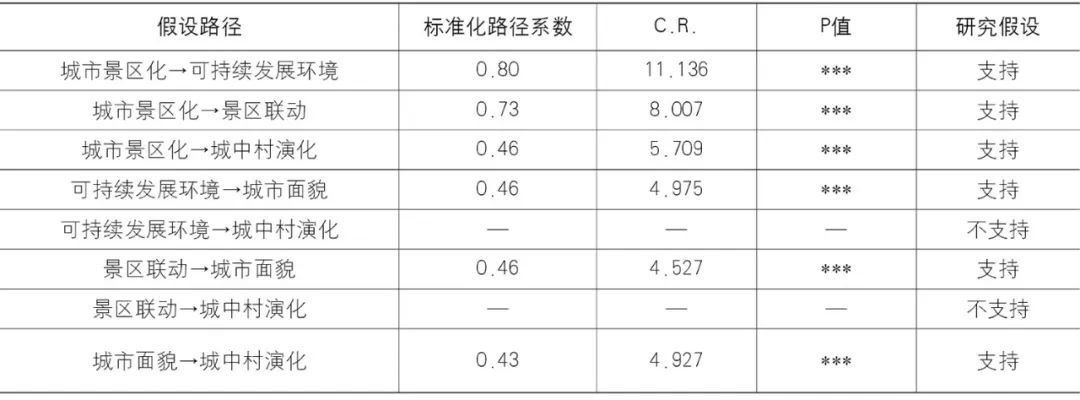

基于区域规划理论,提出城市景区化导向型城中村概念,建立城市景区化、景区联动、城市面貌、可持续发展环境与城中村演化关系的假设模型。通过调研访谈、问卷调查收集数据,案例分析结合结构方程模型进行假设检验与分析,提出城市景区化导向型城中村规划策略,为旅游城市高质量发展提供参考。研究表明:城市景区化对景区联动、可持续发展环境和城中村演化具有直接正向作用;景区联动和可持续发展环境对城市面貌产生直接正向作用,同时通过城市面貌对城中村演化产生间接作用。城市景区化实施主体和方式、经济环境、景观建设和景区间产品差异为重要影响因子(图5,表1)。建议通过城市景区化推动旅游城市城中村改造时重点关注实施主体与方式。

▲ 图5 | 城市景区化导向型城中村的假设模型

▲ 图5 | 城市景区化导向型城中村的假设模型

▲ 表1 | 显变量与潜变量

▲ 表1 | 显变量与潜变量

4

主要结论

根据上述实证检验结果,将城市景区化作为引导方向,提出以下城市景区化导向型城中村规划策略:

第一,城市景区化的规划。要根据当地旅游资源优势,确立稳定发展的城市景区化道路,明确实施主体和方式,通过建设现代化的城市社区,带动城中村改造。首先,要依据当地文化特色对城市社区进行改造,在社区内根据当地的自然地形、文化风俗,设计门楼牌坊,修建具有城市风格又不失民间特色的青瓦建筑,依靠自然景观建立文化展示区,以供游客驻足观看;在湖或河的周围设立平台道路,在水中种植各类亲水性植物,使之成为一项自然景点,凸显独特设计;在自行车道、徒步道的周围种植特色花卉植物,定期修剪保护。然后,应加快改造和建设各类基础设施的进度,构建能够服务好各旅游景区的城市交通体系;根据全域旅游的需求,通过管理规定的不断完善,将城市各农贸市场等场所设施打造为旅游购物场所。最后,推动商业街景区化的建设,从规划上应该将商业街视为一个景区,因此,要对商业街的管理模式进行调整,需按照专业旅游景区的标准执行,从而实现在经营管理以及实施营销等方面的商业街景区化,对于商业街的具体建设,应在其内部设置旅游特色的休闲节点、交通系统、标识系统和旅游线路,建设符合旅游六要素规律的商业街管理模式。总之,城市景区化是一个综合的整体,在满足旅游功能和游客需求的同时,要遵循当地民族特色,顺应其发展规律,对实施主体和方式进行重点把握。

第二,塑造城市精神的规划。城市精神的树立是一个城市的整体面貌能够与其他城市区分开来的重要表现之一。鉴于城市精神是一个既包含接纳新时代又包含传承历史的城市现代化发展与历史文化结合体,同时考虑旅游城市具备的独特文化特性,在城市景区化发展的过程中,可以通过城市现代文化建设与当地文化保护系统性协调的方式,提升其城市的综合竞争力。通过对城中村中孕育的历史文物、古迹、民族特色建筑、民族特色街区的保护性开发,打造具有城市精神特色的旅游品牌,从而推动城中村的高质量改造建设。从城市方面,文物的保护界限可以由规划过程来体现,通过塑造城市精神,构建优质城市文化空间。应在城中村、景点出台针对性的细致化文物保护管理条例,提高城中村居民对当地文物古迹的重视程度,规范其对待当地文物古迹的行为。对城中村居民而言,应重点加强城中村居民对城市旅游发展的认同感,通过社区居委会、城中村村委会对城中村居民开展定期的宣传教育活动,增强城中村居民对城市居民这一身份的认同,增强城中村居民对当地城市面貌建设的认同,推动城中村居民积极配合,参与政府的城市面貌建设和城中村改造重建等工作。

第三,景区联动与可持续发展环境的规划。首先要加强各旅游景区之间的联动营销,充分发挥城中村在各旅游景区之间的纽带作用,为城中村居民提供更多就业机会。以政府牵头,促成资源共享优势差异性强、相互需求、资信状况良好的各个景区之间形成景区联盟。充分调动各景区的核心优势,对各个景区的产品、营销和管理服务进行协调,实现景区之间的优势互补。鼓励各景区、旅游企业之间签订联动营销协议,维护景区联动过程中的合法权益不受侵害。通过上述各景区的不断联动发展,推动当地全域旅游的发展,进而有助于提升城市的整体风貌。其次,对于可持续发展环境而言,应加强城市的生态旅游建设,加强城市生态环境保护,推动经济稳定可持续发展。因此,可以通过街道社区宣传、活动参与等方式对城中村居民进行引导,进一步再将生态环境教育推广至全市居民,以点带面提升城中村居民参与城市景区化建设的积极性,引导城中村居民自觉保护城市生态。在开发建设城中村时,修建环绕城中村的生态旅游带,与周边城区形成交融的城中村旅游休憩带,用以建立依托城中村的户外休闲自然景观,以城市景区化导向型城中村建设推动城市旅游竞争力的提升。对生态环境十分敏感的生态区域,要严格按照标准进行分区保护,禁止在城中村、城市景区内燃烧秸秆、化肥、生活垃圾等。

5

应用价值及学术意义

第一,应用价值。一是研究案例地在地理位置上处于我国西南边陲,是我国面向东南亚的门户,在经济社会发展方面相对东部地区较为缓慢。然而西南民族地区具有独特的山川风貌和秀美景致,大量城市天然存在“城即是景、景即是城、景城融合”的现象,在旅游城市化进程中的城中村规划问题具有独特的代表性和优势。二是为旅游城市化进程中的城中村规划提供了理论指导,有利于更好地掌握旅游城市化引导城中村建设的特点及成因,针对城市景区化引导城中村建设过程中形成的新的城乡连接方式、影响因素,提出促进城中村规划的策略,对其他地区具备示范意义和推广价值。

第二,学术意义。一是基于对案例地的实地调研,结合格迪斯提出的区域规划理论,构建了城市景区化导向型城中村规划的半结构化概念模型,弥补了相关理论的研究空白,有利于多元化、多角度开展城市景区化导向型城中村规划问题研究。从当前现有的研究资料来看,国内外大多数学者都是将二者割裂开来,单独将城市景区化或者城中村作为研究重点,其中城市景区化的研究较少。尚未出现将城市景区化作为城中村建设的推进机制而进行的研究,二者的接入机制和相互关系都还较为模糊。因此,本文能够较好地提升城市景区化导向型城中村规划研究的理论支撑。二是在方法上采用了定性分析与定量分析相结合的形式。在当前相关研究中,运用计量方法进行定量分析的研究较少,绝大多数还是运用定性方法进行研究。本文在研究的过程中,一方面对研究对象采取定性的方法进行分析,另一方面运用计量方法对城市景区化导向型城中村规划的相关作用机理和路径进行定量测度。两种方法相结合的方式,能够更加直观具体地反映出城市景区化引导城中村建设的作用机理和本质。

原文介绍

《城市景区化导向型城中村规划研究*——对桂滇黔典型村的分析》2022年第3期,第81-92页。

曾 鹏,广西民族大学,研究生院院长,教授,本文通信作者。

魏 旭,广西民族大学民族学与社会学学院博士研究生。

曹冬勤,南京航空航天大学经济与管理学院博士研究生。

【全文下载】文章已在知网首发,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城市景区化导向型城中村规划研究——对桂滇黔典型村的分析

规划问道

规划问道